01

外婆家

每个星期天跟妈妈回外婆家,是童年生活中头等大事。整个星期都盼望周末到来,好去外婆家的大花园中玩耍,去吃好东西,去被外公外婆和众多的姨姨宠爱。七姨八姨正是妙龄少女,五姨六姨已到被人追求的年纪。母亲是众姐妹尊重喜爱的二姐,二姐的孩子也是大家爱屋及乌的对象。我不会走路时,大家争相来抱,我专拣七姨。七姨后来到美国去了,母亲想念七妹时,总学我幼时口吻说:“我要七姨这么抱,我要七姨那么抱。”

印象中外婆家的花园大极了,前后三层。现在回想那个温暖大家庭,芳草碧树,恍如隔世。在童年欢乐与亲情之爱的点染下,好像在外婆家度过的周末都是阳光普照。门口的紫藤花一串串挂在花架上,沿墙根的美人蕉四季开花,果实内白白的小粒是我们玩煮饭饭必不可少的鸡蛋。昆明称美人蕉为凤尾花。“娘娘跟着皇帝走,你说是朵什么花?”“我说是朵凤尾花。”酸木瓜花和石榴花虽然红得似火,却不似金凤花一样可以用来染指甲。爬在庭院墙头上的素馨四季飘香,优雅柔和的香味正衬合苏家的姐妹。摆在沿小路石礅上的瓷花盆里,高贵昂首的兰花是外公的宠物,不可随便去碰。沿后墙一排枣树满身荆棘,据说可防止盗贼翻墙。梨树、柿花、银杏被剪得齐齐整整的白腊条枝神秘地围住。缅桂(香港人称白兰花)开花的季节,外婆衣服的斜大襟扣子上总挂着两朵。一棵老观音柳的树桠是我在花园中的“雅座”,坐上去两只手扶住分杈的树干,身子尽量靠后,两只脚在空中乱荡,嘴里哼着自己编的歌,看白云在树顶上飘过,用它变化的形状去编织我的幻想。

外公在日本时感染了许多新潮思想,不过那时文化人类学还没有面世,他不知道尊重本土文化才是时尚中的时尚,只一味嫌外婆迷信。家里不许供拜,七月半接祖的鬼节更不能容忍。外婆带着我们一群孩子搞“地下活动”,派外公最宠的明伟表弟去缠住他。众人先去洗澡间举行仪式,举着接祖的道具在花园绕一周。参加这类秘密活动的阴谋感最令我们过瘾。外公唯一庆祝的是每年二月廿二的花节。用红纸做成一个个小灯笼,带领我们去到花园中,给一棵棵花、一株株树挂上。

花园里的腊梅不如红梅、白梅般娇艳,但它黄色的小花气味芬芳隽久。蜂蜜水泡腊梅花是外婆常年的润肤露。梳洗罢,抹在手上面上,再用刷子沾一点“刨花水”,把头发弄得服服帖帖。不知道刨花是什么树的木屑片,一股清香味。我喜欢看外婆梳头,却怕看她裹脚,只有一次好奇心战胜了畏惧,看着她把长长裹脚布一层层拉开现出小脚。除大脚趾外,四个脚趾一排地被压倒贴在脚底板上,畸形得怕人。

外婆与她的同辈不兴化妆,却很重视额头要光洁,不生汗毛,把专司“扯头”的女人请到家中。这位“美容师”自己颜面光滑,一并做活招牌。她两只手拉住一条线两端会旋转的木梭子,转动细线,在额部上下来回,嗡嗡作响,把在规划线以下的头发、汗毛拔个精光。我被好奇心驱使,冒险伸手拉扯一下,大叫饶命。妇女为美而忍痛,古今中外亦然。

八姨和哥哥同岁,是孩子头,每周都发明不同的游戏。四姨家住前院,小我两岁的明莉表妹是我最亲密的玩伴。明莉上小学一年级作文《我的家庭》写:“我家有六口人,奶奶、爸爸、妈妈、弟弟、表姐和我。”传为佳话。

外婆家饭菜清淡可口、别具一格,豆腐每餐必不可少。苏家的典型菜式我沿用至今。晚上,一群小孩都盼望迟归的二舅。他一定提着一包宵夜,不是回饼,就是萨琪马或重油蛋糕。我九岁那年已是回外婆家的尾声。有一回吃过一轮点心,明明看见还剩下一半,大人催我们去睡了,二舅悄悄问我:“你几岁?”“九岁。”“九岁以下的去睡觉!”二舅高声宣布。噢,我爱二舅。

大舅在军中任职,驻东北。三舅中学毕业后考取云南省公费留美生,1945 年便远离家乡。外公的书桌一扇半圆推盖永远关着,我常常好奇地想推开看看。外公时时抿着嘴笑,可是有无上的威严,小孩可不敢乱动他的东西。书桌盖顶上一边摆着大舅、公公、二表姨在南京时的合照。二表姨原是复旦的校花,因为在省政府任过科长,附带有过的军衔,1950 年代恰恰够判刑送去劳改。另一张照片上是在麻省理工学院念书的三舅,灿烂的笑容照亮了外公的书房。三个舅舅那时都英俊得像电影明星,姨妈们个个端庄秀丽。母亲教我唱一首歌,一唱便记熟。对我,这首歌永远牵连着对塘子巷外婆家的回忆:“我的家庭真可爱,清洁、美丽、又安康;兄弟姐妹多和睦,父亲母亲都健康;虽然没有大厅堂,冬天温暖夏天凉;虽然没有好花园,月季玫瑰常飘香,家啊,家啊,可爱的家……”伴着音乐的是每次我们去按外婆家门口的门铃,应门的惊叫“二姐回来了”,接着一片叽叽喳喳,俏丽的姨姨一个个赶过来,衣裙窸窣。

1948 年,大舅、舅妈从东北回乡,为这和谐、温馨、欢愉的大家庭生活带来闭幕前的高潮。大舅此时已脱下军装,却未脱年轻军官的潇洒和气派。大舅妈是日本人,身材高挑,说话轻言细语。她笑起来撮着口,不似我们昆明女子张口大笑。长女慧中还在襁褓中,粉红的小圆脸藏在粉红的绒帽里,立即成为所有人的掌上明珠。大舅年少离家,乡音已改,说纯正的国语,加上他们三人的穿着举止,就像是从电影里走出来的人物,令我们小孩感到好奇又敬畏。

日本媳妇从昆明婆婆和妯娌们那里学会许多新鲜手艺,包粽子、做香肠、醃咸菜。大舅妈至今还对当年与昆明家人相聚的一件件小事、几十位亲戚的音容笑貌记得十分清楚,因为一幕幕亲情故事曾在她脑中一遍遍重温。那时的中国烽火四起,大舅一家即将弃国远走他乡。对可爱的家庭的赞颂“冬天温暖夏天凉”,也适用于政治气候。大舅走后,外公外婆不放心舅妈携婴儿出远门,让十五岁却十分聪明能干的七姨伴同,那时谁也料不到这一别竟成永诀。1997 年,几乎半个世纪后,舅妈、慧中、七姨结伴重返昆明。外公外婆早已安息,故园也找不到一丝痕迹。

一年一度,裁缝师傅请到家中,在厅堂外走廊上搭起枱子,替各人缝制一套新衣。每个姨姨都是清一色昆明大道生纱厂“荫当士林布”浅蓝旗袍,外公外婆则灰色长衫。裁缝师傅成了苏家的老相识,外婆任他的助手,一边与他闲话家常。

在物尽其用的社会观念下,妇女贡献最大。从中药店“抓”来的药由薄纸包着,红白两间细细的棉线捆住。所有包装物品均不可丢弃。我能派上用的工作便是把棉线死结打开,婆婆将线一圈圈绕好,收在抽屉里待用;包药的纸也要抖干净药屑,平平整整折起来。从淘米水到粪便、垃圾,没有一样是废物。

住在邻村的两兄弟,大张和小张,天天来外婆家收“米缸水”去喂猪,去厕所倒粪、倒垃圾,担回去做肥料。小张十分勤快,从不坐下歇会儿,打个招呼就走了。大张则总要到厨房来找人聊天,抽竹水烟筒。他胡子拉碴,眼睛随时笑得眯成一条缝。只要大人不撵我,我就坐在小凳上听他摆龙门阵。记得有一次他数落外婆:“老太太,洗完碗,瓷碗不能摞在土碗上,要不然往后你家姑娘找错婆家呢。”外婆不信他的一套,不晓得后来是否后悔过。现在我还记着大张的教诲,碗柜里不同花色的碗一定要分别摆放。妈妈说小张不止勤快,又省吃俭用,攒钱买了地,后来被划为富农分子,地被没收了,在村里也抬不起头来。大张当他的贫农,倒分了块好田,还在农会里当了个什么。到外婆家坐人力车(昆明人称黄包车),妈妈一路自言自语,我只听得出她的“……八妹……爸说……”。后来我当了少年先锋队员,戴着红领巾,耻于压迫人力车夫,任凭妈妈怎么劝也不肯坐车。妈妈带着弟弟在车上,我在侧边小跑,一路跟到外婆家。生活中从此掺上政治,外婆家的欢聚也快散场了。外公自杀的早上,二舅慌慌张张来到我家,对妈妈说:“爸不在了。”“不在了?到哪里去了?快去找呀!”“爸过世了。”妈妈像条棍子似的应声倒下去。

外公找不回来了,童年最欢乐的时光和那个时代也都一去不复返了。

02

替母亲“扳本”

碰到引我入胜的书,我常拿给母亲看。她读罢《居里夫人传》,最津津乐道的是居里夫人曾跳了一整夜舞,磨穿一双鞋底,以此教训我不可只劳而无娱。另一个母亲喜欢引用的例子,是不愿片刻休息的俄国作家莱蒙托夫。友人评论他道:此人似乎知道他的有生之年将何其短暂,是故一分一秒都不愿虚度。母亲警告我说:“看你一双手抓十条鳝鱼,一分钟也不歇,我怕你也是在赶命。”

母亲的话其实包括着许多朴素的真理,但我听不进去,只相信学校里教的、书本上说的,从小母亲就笑我“将老师的话当圣旨”。我念中学、大学的时代,认为虚度光阴相当于犯罪,“少壮不努力,老大徒伤悲”。云南大学坐落在翠湖公园边,上大学的五年中,只有一次三八妇女节和同学一道去公园玩过。放寒暑假,第一天的重要任务便是定一个严格的作息时间表,虽然做不到,但从不敢“放纵”自己去消闲。其实那时乱七八糟看了许多书,不求什解,如鲁迅形容的,让各国马队在头脑中踏上一遍,得益甚少,唯一的收获大概是多少训练出一点自制与自律。

母亲失去健康,体会到人生没有什么比此更可贵。她最不喜欢我晚间准备考试不按时睡觉。“一百分有什么用?”“考第一名为什么?”是她常挂在嘴边的话。

母亲极少板起面孔斥责我,我不依规劝时,她也只是叹气。我有个同学代济敏,是温良恭俭让的化身。我们曾一道在乡下同住半年,例如我说:“代济敏,我们去厕所好吗?”(厕所在村子另一头)“好的。”“还是不去了罢?”“好的。”“我又想去了。”“好的。”我回来告诉妈妈,不如我们学代济敏一般彼此千依百顺。晚间我看书过了钟点,妈妈说:“妹妹,关灯睡觉!”

“好的。妈妈,我再看一下可不可以?”

“好的。你看一会就睡吧!”

“好的。我还要再看一阵。”

结果还是学不成,两人大笑一通。母亲在和我摆家常、聊闲话时,常把她为人处世的信条挂在嘴边,例如“己所不欲,勿施于人”,“吃得亏,在一堆”,“一句好话暖三冬”,“与人为善”。当然影响她的子女的不止于她说了什么,而是她一生实践了这些信念。

母亲认为讲谎话是小孩子最大的罪过。我今生记得被罚过一次就因讲谎话,遭母亲重重的训斥,被关到后花园中。那时约四五岁,我坐在草地上哭饱、哭够,走到住在后门的表姨婆家。老人家拿出零食来招待这个小可怜,并牵我回家向母亲赔罪。讲一点于他人无害的假话是不是优点,我不敢说,但确实因为开不了口编诳话,后来带给我许多麻烦。到上大学以及工作、参加政治学习小组讨论,听旁人不费吹灰之力编大话,我自惭无能,如坐针毡。来到香港这个无须用谎言护身之地,对我是巨大的解放。

并非从未讲过谎话,有两次经验至今记忆犹新。我的干爹黄湛有个弟弟,我们叫八叔,一表人才,倾倒众小姐,我的表姨是其中之一。我也喜欢八叔,当然没有性别的含义,主要因为听见他对妈妈说:“嫂嫂,小孩子喜欢吃什么,就表示他们的身体需要什么。”太美了!虽然妈妈没听进去,我倒爱上这条理论,信奉至今,自己的孩子也沾光不少。八叔说他未来媳妇的标准便是我母亲。为了实践理想,他开始去追求六姨。表姨和我们同院住,每星期我从外婆家回来,她就叫我去到她房中,先酬劳一点好吃的,接着就问我有没有听见八叔对六姨说什么。小孩子哪里听得到别人的情话?但一周复一周,次次被她款待而无所回报,无功受禄的愧怍令我难以忍受,于是对她说:“我听见八叔说要买一支领针送六姨,问她喜欢什么样的。”永远不要派小孩去打探有关你意中人的情报,连最诚实的小孩也不可靠。

另一次难忘的经历,我连当时的场景、教室的桌椅、老师的表情都不会忘记。那年我有八岁,虚岁已九岁。老师要我报岁数时弄不清虚实,就报了九岁,被选为班上十个红领巾之一。参加了庄严的入队仪式,才知道实岁九岁才够资格,这一个无心之过很令我担心。不久少先队开会,要轮流讲自己戴上红领巾有什么进步。别人讲什么我一概听不见,只忙于脑中上下求索,去求证红领巾除了让我觉得比没有入队的人光荣外还有什么?轮到我时,不知哪里来的勇气让我编造说:“妈妈叫我洗碗,我不肯洗,低下头看见红领巾,觉得自己是少先队员,应帮妈妈做事,我就去洗碗了。”教育令儿童失去真诚的,这仅是一例。

母亲和我其实有许多性格迥异之处,有时代的分别,也有女儿对母亲性格的异化。母亲是纤纤作细步的斯文女子,我是大跑大跳的野丫头。有一次我翻出妈妈的一件旗袍穿上,非常合身。高兴地跑到她房间让她看看,急匆匆跨出几步便听到“嚓”一声,旗袍衩口被我的大动作撕开。我们曾住在宿舍的三楼,沿长长的外走廊上住有十家人,妈妈说我上楼她一定听得出来,因为我从来是跑上来而不是走上来。此刻想起来,也想到终日躺在床上的妈妈,静听着户外动静,盼望儿女归来。

妈妈太多忧虑与牵挂,不时悔不当初这般那般,事事必求做到最好。大概为了安慰她,“不怕”两字变成我的口头禅。尤其文革当中,听见我自己一天不知说多少遍“不怕”,连我也好笑。人的性格几乎是不能开导的。托尔斯泰说“疾病和后悔是人生的两大痛苦”,母亲受够痛苦的一生,随时提醒我要避开两个讨命鬼。母亲和我最相似的是我们固执于自己的行为准则,不愿违心去屈从,但又不与人怒目相对,尽量维持和谐。父亲说:“你和你妈一样,不肯做的事就‘软顶着’。”

母亲常说“父母养其身,自己长其志”,她很清楚所处的时代给女人带来的局限,生了大哥后就一直说要生个女儿“扳扳本”,意思是争口气。我生下来,脸上一大块胎记,又憨傻十足,母亲的愿望传为笑谈。大人笑我傻时就说:“你妈说要生女儿替她扳本呢!”稍后长大,也算渐渐不太难看了,逢人曲意讨欢心说她的女儿好看,母亲就添一句:“她皮肤一点不好。”我有时插嘴道:“‘父母长其身’,不关我的事。”但还是觉得很尴尬。日前翻大学时的日记,不止一处说要努力,要为母亲争气。好生奇怪,原来求学时代上进的根源不是共产主义理想,不是当时受的英雄教育,而是我母亲。

“自己长其志”也不尽然,我仅有的一点好德性都来自父母,尤其是母亲。

本文摘自《长辈的故事:滇池百年家族往事》(熊景明 著 | 香港中文大学出版社,2021 年 8 月)

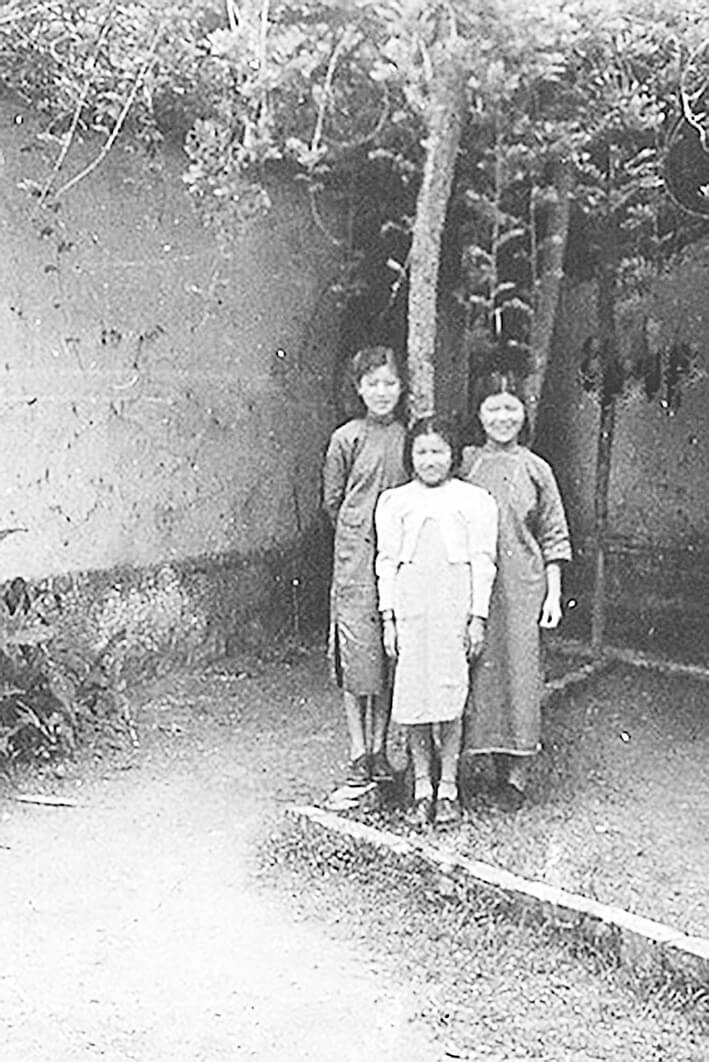

题图图注:回娘家的母亲和她的妹妹,七姨、八姨、表妹。长题图图注:1945 年,六姨、七姨、八姨,外婆家紫藤花架下。图片均由本文作者惠允。