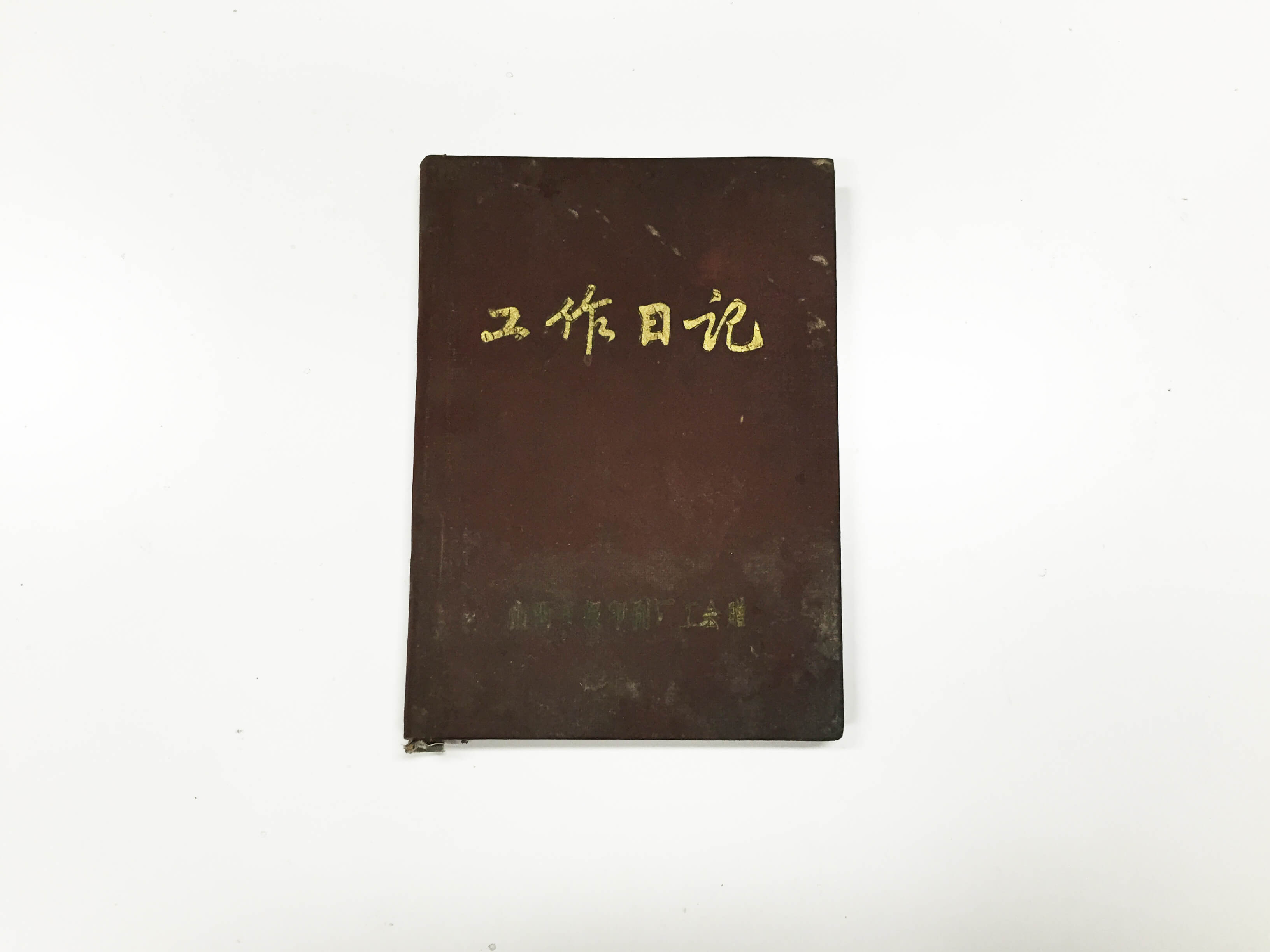

五十年前的秋天,我在贵州苦俍乡的墟市上得到了一本褐色塑封皮的工作日记。本子破旧污损,没有署名,除了第一页外,所有内页均已脱落,写满密密麻麻钢笔字的纸张这里翘起,那里缺损,厚厚一叠,散漫混乱得像是要从手中向四面逃开。在人声鼎沸的节日墟市上,我翻开第一页,上面写着:1985 年初夏,四十多个小时路程,经贵阳……凯里……雷山……到达苦俍。

省略号串起的地名精确地勾勒出当时我刚刚走过的路线。没有日记作者的署名。

一九八五年,叫做人类学的学科在这个国家遭遇二十年停滞后刚刚重建,本土学者寥寥。我毫不怀疑,日记作者是这个国家的人类学先驱之一,是我的同行、前辈。我带走了这本本子。[1]

- 工作日记

那年秋天,在田野报告人洛带家的背山平房里,我读完了日记里所有文字。抬头时,升起在山坳间的那轮融化一切的火球显得陌生而奇异。一开始,我把它当作苦俍地区参考文献来读。去苦俍之前,我在大陆包括香港的图书资料档案里没找到多少苦俍的资料;到达之后我钻进市、县、乡级图书馆、档案馆,里面关于苦俍的只字片语淹没在或粗糙或夸张的官样文字中,有价值的资料很少。

日记作者写于早期的部分遵循着田野志的规范,多为对当地叫做“圼杲”的族群的客观观察和记录。在官方民族体系内外,在我查阅过的文献里,我从来没见过这个族群的名字。对圼杲人的记录在作者的几位关键报告人出现后,发生在人物身上的故事渐渐取代了学术勘察,作者似乎在进行着一种当时美国刚刚提出的后现代主义实验民族志写作,沿着不同报告人的内心图景走去,身影杳然。[2]

这本日记里有不同的人发出的声音。有圼杲人讲的故事,有这个不知其名的前辈内心的动静。不知是因为其中哪个声音,或者更可能是因为它们汇合成的那种深邃、低沉得仿佛来自大地的回响,读完日记的那个清晨开始,我变成了又一个追随者。那两年里,我在苦俍不停寻找和整理着这份田野志散佚的部分,这堆在私人日记、文学创作、田野志之间模糊了界限的文字。我从一块碎片转向另一块,试图找出它们之间衔接的痕迹,仿佛那是一把钥匙,通向无人见证、无人查寻的一段历史。在苦俍,在日记中的人物提及的其它一些地点,我星星点点地搜集着圼杲人和他们的世界曾经存在的痕迹,一直到现在。

以下所有文字均来自那位不知名的人类学者的日记。我选出印证田野志主线的部分,做了一些初步的整理和录入。[3]

最后应该提及的是,从当年第一次抵达苦俍至今,我没能见到任何一个圼杲人。

***

时间:1985 年 8 月 4 日,田野第 65 天

地点:惹青家

报告人:惹青父亲(第五次录音整理,阿吉翻译)

我儿惹青劈身总共三次。(劈身:音:阿尔载。身体被劈开。接近汉语的出窍。)第一次他三岁,我看见一个白色光团走到我床前,说他日后要做男娃。第二天我告诉了族长,族长告诉了所有的神,惹青往后就用男娃的身份开始生活。第二次就是他认识惹那苏的那个时候。惹青那时候十五岁,惹那苏十四岁,那天惹那苏要出村,她拐过一道坡,离惹青收稻的地方还有二里地,惹青的结羽一下过了山,追到惹那苏那里去了。(结羽:接近汉语所说的魂、魄、炁。详细描述见七月二十八日、二十九日笔记。)惹那苏感觉身后有人来,一直跟着她,朦朦胧胧听见一阵笑,虫子唧唧叫一样,天上地下漫得到处都是,在她身上穿进穿出,一会儿又变成风的声,最后听见一个男娃在说,u-ji-o,u-ji-o。(我来了,我来了。)

(这些你怎么知道的?)

惹那苏原原本本告诉我。

结羽找来的时候你什么都不要做,要不结羽会吓散,人会大病。惹那苏照样走路。过了会儿,惹青的结羽走了。

那次因为惹青已经十五,手臂就被镰刀割破了,留了疤。

等到第三次劈身,就要了惹青的命。

(那是哪一年?)

去年。

(惹青多大?)

二十岁。

我们是做梦也没想到伐木场说开就开了。县里来了一队人,在山上拉了一圈白带子,说里面的树都要砍下,运到山外去。冈瓦也在白带子里面。(冈瓦:祖林,圼杲人殉葬地,所有自然及非自然死去的本族人的尸体会在祖林里以莩草覆盖,经腐烂、野兽叼食等种种自然力的影响,等最后一个同辈人死去,再经三天三夜仪式“伏节”全部一起入葬。[现在所知的一些细节类似周边侗、苗,彼此关联与区别待考证。最好能参加一次仪式。要想办法解决非本族人不得进祖林的规定。])

全族人和祖先商量了九天九夜。(九:疑为虚指,可能是表示一段很长的时间。明天见□□时问圼杲的时间概念、计时方式等。)最后我们选出七个男娃,加入了当地伐木队。

(怎么选?)

姑隆(草卜)。先依顺县里来的人,从冈瓦的外面开始砍树,能拖一天是一天,大家再想办法逃过这个大灾。

惹青劈身时间不巧,是杉树倒下的时候。树照着他的脑袋倒了下来。