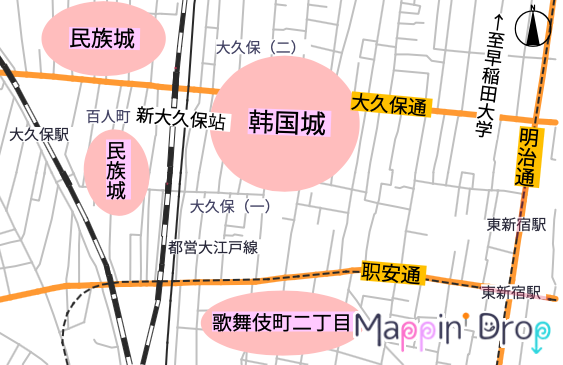

在东京的一个周末,若要举出客流最密集的地方,那应该不是涩谷、银座、六本木或歌舞伎町,而是位于新宿区的“新大久保(Shin-Ōkubo)”。实际上“新大久保”是 JR 山手线新大久保站附近(新宿区百人町 1~2 丁目以及大久保 1~2 丁目)的统称,从新宿站只有一站路程,走路也二十分钟不到,穿过歌舞伎町、过一条马路即可到达。这个地理优势条件也是这一带发展的原动力,新大久保站前的一条街“大久保通(Ōkubo Street)”人流最多,目测平均年龄明显比上述几个地方要低, 足以让人暂时忘记人口高龄化和少子化的问题。

- 周末的“新大久保”风景

- 南边与歌舞伎町相接,北边有早稻田大学和学习院女子大学,新大久保位于日本最大红灯区和学校区域之间。

但这里的活跃氛围,是靠“外国人”营造出来的。新大久保站只有一个出口,沿着大久保大街过铁路高架往东走,就是号称东京都市圈最大、拥有二十多年历史的韩国城。马路边上餐馆、化妆品专卖店和韩国明星周边店铺天盖地,约有两百多家,也有人说至少有三百。不过离车站越远,这些小店越少,走过大约四百米就和其他东京街道没有太大区别。看见一条通南北的大街“明治通”就算是走到了韩国城的尽头,从这里往北走几百米,即可到达早稻田大学理工部校园。

新大久保站的西边又是另一个“民族城”,沿路而行即闻到扑鼻而来的各种“异国”调料香气。这里的商铺和餐厅主要是为满足来自中东、中国、印度、尼泊尔或泰国的“老乡”生活需求,在很多小店销售的食品、茶叶或香料都没有日文标签,随处可见的房租中介都挂出“欢迎外国人”的招牌。宗教机构也体现出这里的海外因素含量,最醒目的是五百多年历史的“皆中稻荷神社”,过去在射击能力领域特别灵验,现在说是能提高“抽签运势”,走进小路还能找到东京首座妈祖庙、用四种语言(日中韩英)进行礼拜的教堂、供奉湿婆的印度教寺庙以及清真寺。

- 新大久保车站。过了这个高架就能看见“韩国城”。

- 车站另一边的民族城(中东街)。

- 民族城的商铺招牌。

“新大久保”所在的东京都新宿区,是这些年来首都常住外国人数最多的地方之一。截至 2021 年 10 月 1 日,居住在东京的外国人数约有 53 万,超过八成在中心地带 23 区,其中居住于新宿区的外国人有 34572 人(中国人和韩国人最多,占外国人总数的六成),仅次于江户川区的 35424 人。但新宿区的面积才 18 平方公里,江户川区的一半都不到,从人口比来看,新宿区的外国人比例超过 10%,远超整个东京的平均值 3.8%[1],可谓是目前首都外国人占比最高的一块地。这个趋势按年龄来分析更加明显,据 2019 年统计,在新宿区迎来 20 岁的“新成年人”有 4109 人,包括外国籍的 1868 人,意味着该区将近一半的新成年人属于外国籍。

- 民族城里有不少日语学校。这条街上有一所著名培训机构,专门辅导中国留学生。

这个情况,看似和“西川口”(埼玉县川口市)的中国城有点相似[2]。除了西川口,首都圈还有不少民族城,如池袋的“新中国城”(丰岛区)、西葛西的“印度村”(江户川区)、竹之冢的“小马尼拉城”(足立区)或锦糸町站附近的“小泰国城”(墨田区)等,也有小规模的外国人聚居地,如高田马场(新宿区)的缅甸人、代代木上原(涩谷区)的土耳其和阿拉伯人。这样看来东京的外国人之多已经不是一件新鲜事,市面上也有专门介绍这些地区特色餐厅的指南书。

但“新大久保”仍然获得了日本媒体和社会学者的关注。有几个原因,这一带拥有历史文化内涵,有过一种坚固的当地居民的生活体系,临近首都最繁荣的地方、人流多,更能表现出社会多元化的一个形态。看着眼前的“新大久保”风景、在这里上班或学习的年轻外国人以及他们散发出的朝气蓬勃的青春气息,你会直观地明白,没有“外国”的力量日本经济只能继续萎缩。但从另一方面来看,日本对外国“移民”一直限制得比较严格,虽然已经有不少外国人通过各种途径来日本生活,但在社会中人们对于这件事尚未形成具体的共识。那么,在已经接受了大量外国人的“新大久保”,日本居民对“外国人”的看法是怎样的?更进一步地说,“新大久保”到底会不会是日本社会在未来十年、二十年后的版本?

01

百年书店

开始寻找“新大久保”的采访对象时,不少人提起“盛好堂(Seikōdō)桑”[3],理由简单明了,那是百年老店,知道它的人多。盛好堂书店位于韩国城的中心地带,在一栋水泥楼的底层,左右邻居和上层商铺都是韩国料理或居酒屋。书店门外和窗边也摆出不少韩流海报和相关书刊,表面上选择附和周围年轻客流的口味,但踏进店门又是另一个世界:那就是日本中年人最熟悉的小书店,卖新书、杂志或文库本,它和近年多见的新一代小书店也划清界线,不卖咖啡,也没有杂货。

- 盛好堂书店外观。

- 店外风景

第四代店主道冈宽史得知我的来访目的,就打电话给他的父亲,去年刚迎来喜寿(七十七岁生日)的道冈胜人(Michioka Masato)。我和这位充满活力、非常健谈的老先生约在附近的一家老咖啡馆,他指着随身带来的地图、照片和地方报等资料跟我解释,“我不是什么专家,所以只能跟你讲和这家书店有点关系的,应该也可以让你了解一些这里的历史吧”。