1962 年 2 月 24 日,在“中央研究院”第五次院士会议结束后的酒会上,胡适突发心脏病,摔倒在地,抢救无效,当晚离世。胡适生前,中西文化论战在台湾激战正酣,但他的逝世,两派突然达成共识,均肯定胡适宣扬的自由民主理念。无论是西化派的李敖等人,还是曾经激烈批评胡适的传统派代表胡秋原、徐复观等,都在悼念他,赞扬其在思想文化和学术教育上的贡献,以及为自由民主奋战至死的精神。

无论是生前,还是死后 60 年,对胡适褒或贬的声音都不绝于耳,只不过一会儿是贬多于褒,一会儿是褒多于贬。但是,褒或贬都需建立在事实和了解之上,相比通过电视剧(如《觉醒年代》)认识胡适,不如多读点书,或许更能接近一个真实的胡适。

关于胡适的作品和研究汗牛充栋,比如欧阳哲生编的《胡适文集》、余英时的《重寻胡适历程》、罗志田的《再造文明之梦:胡适传》、唐德刚的《胡适杂忆》《胡适口述自传》、周质平的《光焰不熄 : 胡适思想与现代中国》等,都是很好的著作。但考虑到版权和读者等原因,我们选取了《易卜生主义》和《<自由中国>与中国自由主义》两篇文章刊发,以表纪念。

《易卜生主义》摘自台湾胡适纪念馆主任潘光哲编辑的《容忍与自由:胡适读本》一书,是普及胡适思想的上佳选本。这篇文章初稿发表于 1918 年的《新青年》,时为五四新文化运动领袖的胡适 27 岁。前一年,他以浅近文言文写了标志性的《文学改良刍议》,提倡新文学,《易卜生主义》则是他写白话文的尝试,也是引进西学的努力。更为重要的是,这篇文章提到的一些说法对我们至今仍有启发,比如写实主义,说老实话;不主张狭义的爱国;打破家庭和社会的枷锁,发展个人的个性,追求自由独立的精神。

《<自由中国>与中国自由主义》选自《再造文明之梦》的余论。这本书主体聚焦的是 1891—1929 年的青年胡适,余论算是一个补充,讨论晚年胡适的处境和内心。罗志田化用傅斯年写耶稣的诗恰到好处表达了人们对适之先生复杂态度背后普遍又不灭的精神与价值:“他们想念你,你还是你;他们不想念你,你还是你;就是他们永世的忘了你,或者永世的骂你,你还是你。终是人类向着‘人性’上走的无尽长阶上一个石级,在这微微一笑之中,想象他的普遍而又不灭的价值!”

***

如前所述,胡适其实一直不那么欣赏国民党的统治,在努力维护中央政府的同时,仍尽量争取有限的自由和民主。国民党退居台湾之初,胡适滞留美国,尚存观望之心。但由于美国真心接纳胡适之人不甚多,而他又要保持中国士人的脸面,故即使饿饭,也不愿“到洋衙门去看人脸色”。不过,胡适要维持这一点,也就不得不于 1958 年到台湾就任中研院院长之职了。

但是台湾也有许多人不欢迎胡适。从政治上言,胡适和一些有自由主义倾向的国民党朋友于 1949 年办了一份《自由中国》的刊物;其初衷本是为反共,因为在那时已没有什么中间道路可走。但自由主义的宗旨却与国民党的思想也相抵触,特别是初到台湾的国民党政府处处都想加强控制,包括思想的控制,而一份见解独立的自由主义刊物的存在本身,就是那个地方的一个“异军”;即使其不反国民党,也未必就能被容忍。何况这些人还总想让国民党从思想到行为都有较大的改变,结果不能不成为一份反国民党的刊物,终为国民党所镇压,实非创办人始料所及。

到胡适抵台湾定居的 1958 年,《自由中国》与国民党当局特别是其总政治部已十分不相容,所以,总政治部方面对一直扮演该刊物“教父”角色的胡适,暗中是很不欢迎的。另外,就是在读书人中间,也不是没有不欣赏胡适的人。在当地的思想文化界,许多人已在艰苦的条件下靠奋斗闯出一点名位,现在突然一位大菩萨从天而降,又要来做士林领袖,他们当然不见得欢迎。同时,也真有那么一部分民族主义倾向甚强的人,他们根本认为胡适太西化,未必爱国,而西化又是中国这么多年的艰难遭遇的一个重要原因。

这种种因素结合在一起,胡适到台湾时就发现,一本专门攻击他、名为《胡适与国运》的书已出版。而且这书显然不是没有影响。胡适初回台湾时,许多人确实认其为不爱国之半洋人。如后来胡适颇欣赏的记者李青来,也是在经常采访胡适之后,“才明白了真正爱国家民族的是先生”,逐渐对胡尊敬起来。

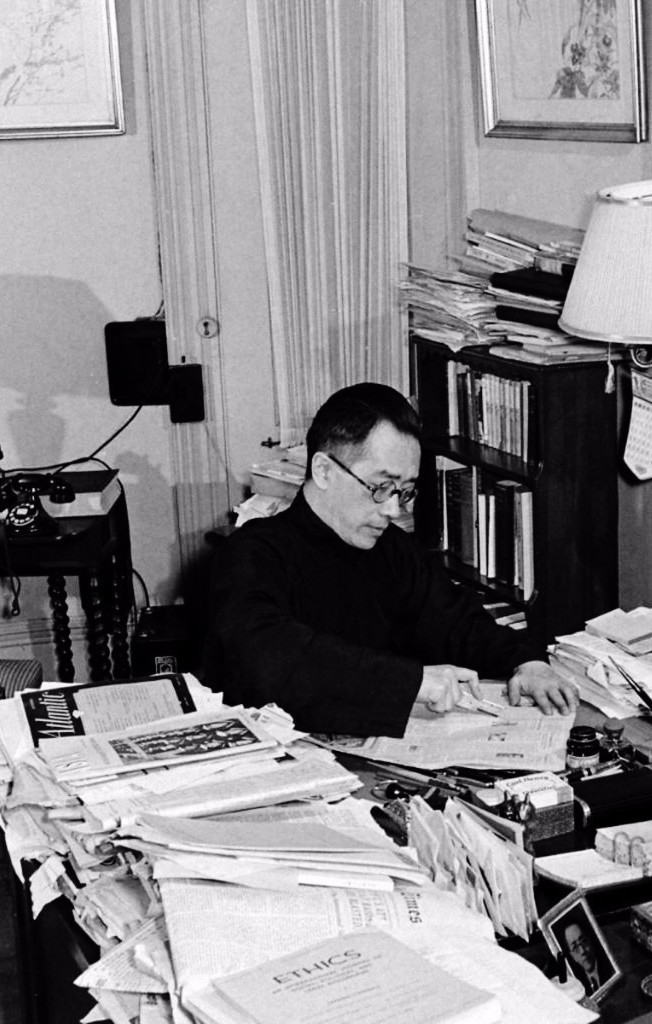

那时胡适与国民党当局,相互的不信任都很深,而胡适一向甚强的防卫心态到老也并未稍减。胡适到中研院后,以前中国公学的学生、长期在朱家骅手下工作的胡颂平被安排给他做秘书。胡颂平一直暗中记录胡适的言行,后来“觉得应该设法让他知道才是”,于是故意在办公室记日记,等细心的胡适来“发现”。果然,胡适看见颂平记东西,即问记什么。当颂平说是记胡适的言行时,他“立刻诧异起来,紧跟着问:‘你为什么要记我的事?’”胡颂平解释说是要把胡适这个“国之瑰宝”的言行传世,并说整理出来要请胡适过目。修养极深的胡适“诧异神情很快消失了”,但仍脱口说出:“这样,我以后说话倒要留意些”。胡适“再想了一想”,又对胡颂平说,以后记的东西也不必给他过目了。

这段记载相当传神,显然胡适对派给他的秘书是有点戒心的。而且他也清楚,对他的秘书要么信任,要么就自己留心。因为,假如这秘书真的是为什么人记录的话,则“整理”过的东西也确实不必过目了。

胡适一向是“不知老之将至”的,他在台湾期间,一直在想完成他的《中国哲学史》和《白话文学史》,同时也还想对增进中国的自由做出贡献。可是不论台北的当局还是胡适的朋友和追随者,都希望胡适仅做一个偶像。政府中欢迎他的那部分人实际上也只要胡适这块招牌,并不要他真做事。不仅不十分喜欢胡适的人希望他只做偶像,就是他的朋友和追随者,许多也只希望借胡适的大名一用。如蒋廷黻曾想组党,就只要借胡适的名头一用,余事他可以不管。可是胡适是服膺孔子“唯名与器不可以假人”之道的,其一生最重的恰是一个名,哪里能随便借给别人用呢!

别人拿他当偶像,他却想干实事,这也正是胡适晚年几乎事事不顺的一个重要因素。胡适到台湾之初,徐复观给他的一封信就很有象征意味。徐氏在 1958 年 4 月写信给胡适,说他看见胡适“风采不减当年,真国家之福”!又奉承胡适“个人之学养,与日俱深”。但该信主要的部分,是徐或者代表一部分人表达了对胡适的“期望”。他说:“先生在学术上所以领导群伦者,不仅为个人在学术上之成就,而尤为知识人精神上之象征。凡偶有文化之争,先生不必居于两造之一方,而实为两造所共同期待之评判者。五四时代之文化斗士,必须化为今日流亡时代之文化保姆。”

这段话颇能道出关键。观其从“不必”到“必须”的口气,实在不像是一个“后学”在给“先生”写信。徐氏显然代表着什么人在为胡适“定位”。胡适若坐任偶像,“垂拱而不治”,则必受各方欢迎。若不肯做“保姆”,犹思为“斗士”,特别是要介入而居“两造”之一方,就免不了要像其他斗士一样受点“皮肉”之苦,此时而再想“领导群伦”,就不那么容易了。

在这样的情形下,尽管胡适与各方面都肯周旋,仍是哪一边都不能十分讨好。他晚年的境遇,也只有以“宁愿不自由”的心境,过“也就自由了”的生活。1961 年 10 月底,胡适在中研院欢迎胡夫人的茶话会上重申自己的两句诗:“宁愿不自由,也就自由了。”那时他说的,恐怕不全是他与江冬秀之事,大约更多是对当时台湾情形的一种态度。以七十之年说出此话,颇有孔子所说“七十而从心所欲”的意思。倘能宁愿不自由,又有何事不是从心所欲呢,自然也就不会逾越什么规矩了。

但这只是心向往之的“作圣”,也很有点知其不可而为之的意味;而且这仍是胡适自少年以来就存在的以“超我”抑制“本我”,内心的紧张并未完全消除,终不得不以“率性”的大声疾呼而告别尘世。

就在他发表了“宁愿不自由”的讲话后一个星期,胡适于 1961 年 11 月 6 日对外国人演讲《科学发展需要的社会改革》,他自己在日记中说:“我的话是三十五年前的老话,但在今天似乎还是没有人肯说的话。”在讲话中,他再次自任“魔鬼的辩护士”,说容忍缠足达千年之久的东方(中国)文明没有“什么精神价值可说”,而西方以科学和技术为表征的新文明是“人类真正伟大的精神的成就”,是中国人“心里轻视而又不能不勉强容忍的”。胡适指出,这次演讲就是他那篇《我们对于西洋近代文明的态度》和 1926—1927 年在英美的几次演说的重申,如果不对东西方文明进行这样的价值重估,“我怕我们东方的人在这个新世界里也不会觉得心安理得”。胡适讲话时显然比较激动,因为第二天就检查出他的心脏病发作了。

从演讲的内容看,胡适显然不能满足于做偶像。这似乎是他第一次这么强调中国人对西学“心里轻视而又不能不勉强容忍”那种复杂心态。而且,这仍然是一次知其不可而为之的努力。以胡适自己的经历,他非常清楚,即使像他那样早已进行了“价值重估”的人,在这个以西方为中心的新世界里仍不能觉得“心安理得”。那么,他是在自责他所做的“价值重估”还不够彻底吗?这个问题已因胡适不久就匆匆撒手仙去而得不到解答了。

不过,过去是外国,外国也是过去。胡适说西方,正与历代士人讲“三代的辉煌”相类,其所针对的和要表达的,多少都含有对时政的不满。他讲话后,有人便说是投下一颗炸弹,不少人撰文正面攻击他。胡适反在这些攻击中发现了他讲话的价值:“这里糊涂的人还是那么多,我三十年前的老话,还是值得重说一遍的。”但三十多年前的老话还值得重说,不也正是三十多年来胡适的大部分努力都已落空的象征吗?

在攻击胡适的文章中,有一位研究近代史者写的长两万七千字文章,颇能道出一些关键。那人说:“胡适先生不是单纯个人,他是一大学派之老领袖,又是中央研究院院长,门生、故吏、新吏极多。如是成为偶像,而此种偶像极盛,乃以前大陆上胡先生所不曾享有的。因地盘狭小得到了台湾了,如是便成一种有形的或无形的压力,曰:非胡先生之道不为道,非胡先生之学不为学,非胡先生之方法不为方法。”可见攻击者中相当一部分人重的正是“地盘”。此人并攻击胡把持庚款基金,胡适自辩说,他并未“吞没”这些中基会的经费。但胡适自己未吞没,并不意味着他没有将其分给朋友。可知这也是学术界的旧怨再提,正与 50 年代大陆有些批判胡适的作者同。这一攻击也从侧面证明胡颂平所说的胡适转变台湾风气的作用——胡适到了台湾后,“此地的学术界才有一个最高的中心领导人物,此地的风气也转变了”。

而攻击胡适最厉害的还是徐复观。胡适讲话后,徐在《民主评论》上撰文攻击胡“以一切下流的辞句,来诬蔑中国文化”。他“宣布”:胡适做中研院院长,“是中国人的耻辱”。徐并指出,他这样说,不是因为胡“不懂文学,不懂史学,不懂哲学,不懂中国的,更不懂西方的;不懂过去的,更不懂现代的。而是因为他过了七十之年,感到对人类任何学问都沾不到边,于是由过分的自卑心理,发而为狂悖的言论,想用诬蔑中国文化、诬蔑东方文化的方法,以掩饰自己的无知,向西方人卖俏,因为得点残羹冷汁,来维持早经摔到厕所里去了的招牌”。

原来徐氏当年给胡适写信的一个目的,是请他到东海大学演讲。但胡适在东海大讲孔夫子原本是近人情的,后来人走错了路,就缠小脚写律诗了。徐即席反驳说,缠足不是中国文化。胡再反问,如果缠了一千年的小脚还不算中国文化,那借鉴了大量佛教内容的宋元理学又算不算中国文化呢?徐既然奉承错了人,请来其思想的对立面,大约从那时起就对胡十分不满。蓄积既久,怨毒转深,骂起人来不觉就忘了自己那时已是一个学者的身份了。但以学者而出此村妇骂街的词语,就真有欲效小说中诸葛亮骂王朗之意,要置胡适于死地而后快了。后来有人说反胡派想乘胡适心脏病突发住院之际猛攻,手法狠毒,看来也不全是无的放矢。

胡适住院时,秘书等本想将此事瞒着,但到攻胡已发展到“立法委员”的质询而成报纸新闻时,就瞒不住了。胡适自己也开始收集有关文章,自称“我就是看了也不会生气的”。但他马上想起了当年杨杏佛骂他,他曾报以唐僧可舍肉以助其超生的故事,显然是已很生气,于是书写前人咏弥勒佛的对子以自解:

大腹能容,容天下难容之事;

此公常笑,笑世间可笑之人。

可知他已觉此事“难容”了。到看了徐复观的骂人文章,气已甚大,自己也说徐的文章“真的看不下去了”。

一个多月后,1962 年 2 月 24 日,胡适在中研院欢迎海外院士的酒会上发表了他最后一次讲话。他说:“我去年说了二十五分钟的话,引起了围剿,不要去管它,那是小事体,小事体。我挨了四十年的骂,从来不生气,并且欢迎之至,因为这是代表了中国的言论自由和思想自由。”讲到此已动了感情,声调开始激动,即请海外回来的各位去看“立法院”“监察院”等处批评政府的“充分”“非常”的言论自由;又请大家看台湾的二百多种杂志,也“表示了我们的言论自由”。说到此突然煞住,显然是心脏病发作,但仍挣扎着含笑与人握手,努力不要让人和他一起不愉快。终因心脏不支,仰身晕倒,从此再未醒来。

胡适的这些话蕴涵着多重意思。人人当然都知道这里有反说之意。他所列举的言论自由的处所,正是当时“质询”他的地方;代表言论自由的杂志,也正是围剿他的机构。以胡适的谨慎,竟然在有许多海外来客的公众场合说出“围剿”这样的字眼,可知其生气的程度已非一般。但胡适也不全是说反话。因为政府里和杂志上也都有人在为他说话。而且,胡适不能说——甚至自己也不能想——他所认同的地方是个不讲言论自由的地方。胡适是要给中国和世界留下一个“完整一致”的形象的,这是他许多时候虽已很勉强也不肯认错的一个下意识的自我保护行为。如果胡适所认同的竟然与他此时所说的全然相反,那中国有一个胡适与没有胡适不是就没什么区别了吗?胡适的一生岂不成了一场大梦!胡适不肯信,也决不会信。

更重要的是,胡适这个“不可药救的乐观主义者”也确实还有深一层的希望。在内心的深处,他始终希望他的祖国、他的民族在他所构想的现代世界里在任何方面都不落人后,当然也包括在言论自由方面。别人只见他常说中国处处不如人,不知这正是处处在与人比,处处不欲落人后,其实也是一句“反话”!言下深藏的,恐怕是处处都要在人之上的长远抱负;与孙中山想要凌驾于欧美之上,可谓两心相通。这是他毕生的梦想、终极的追求。故胡适说这些告别之言时——虽然他不是要告别——很可能衷心希望他所说的全都是事实。他大概也希望他这一次的反话会使他的同胞,包括质询和围剿他的人,听了这些话后能往言论自由的方向多走一步,这样他的话终会更接近事实。

胡适早在 1916 年的白话诗《孔丘》中就说过,“知其不可而为之”乃是“真孔丘”的主要精神。这是真解悟,大约也有夫子自道的意味。他自己就有孔子知其不可为而为之的宗教性使命感,且终生实行之。同时胡适又一向“宁可失之忠厚”,此次虽然确实生气,仍委婉出之,对国人寄予厚望。有望才有怨,怨是为了望。一代哲人正是在这怨和望交织之中与世长辞。后人若只看见那开头的生气,忘掉了临去的微笑,实在是看轻了胡适之!

* * *

拙书初版一年后的 1996 年 9 月,承台北中研院历史语言研究所邀请,到那里做了关于胡适的专题演讲。其间也曾前往毗邻的胡适公园墓前凭吊,思绪万千之中,仿佛仍看见胡适那临去的微笑。也许,后人最好的纪念,便是同样报之以微笑。傅斯年曾论耶稣说:

他们想念你,你还是你;

他们不想念你,你还是你;

就是他们永世的忘了你,或者永世的骂你,你还是你。

就影响的广狭来说,以胡适比耶稣,或有些“拟人不伦”(傅先生是把耶稣看作人类之一的)。若不以功业论,则胡适秉承的那种“知其不可而为之”的孔子真精神,正如傅先生所说,“终是人类向着‘人性’上走的无尽长阶上一个石级”。我们能不向此长阶上的石级报以微微一笑,在

这微微一笑之中,想象他的普遍而又不灭的价值!

本文摘自《再造文明之梦(修订本):胡适传》

罗志田 著

社会科学文献出版社

2015 年 2 月