意大利哲学家阿甘本(Giorgio Agamben)在《什么是当代人?》中写到,“真正属于他们时代的‘当代人’,是那些既不跟时代完美契合,又不为了时代的要求而自我调整的人。在这个意义上,他们是不合时宜的。但正因如此,正因为这种断联(disconnection)和不合时宜(anachronism),他们比旁人更能够感知和理解他们的时代。”

阿甘本笔下的“当代人”很容易让人联想到作家这一群体。换句话说,文学创作者正是以“不合时宜”的方式在感知和理解他们的时代,在高歌猛进的声场里发出“执拗的低音”。与此同时,对当代文学的研究似乎也是一件同等程度“不合时宜”的事:如果说“与研究对象保持一定历史距离”是学术界的恒常惯例,那么检视当代文学则如“沿着陡峭山峰攀登”,既要研究者抛开定见、打开感官,去接受“光怪陆离”的新潮流,又要及时借鉴当代理论来提炼新的范式框架。

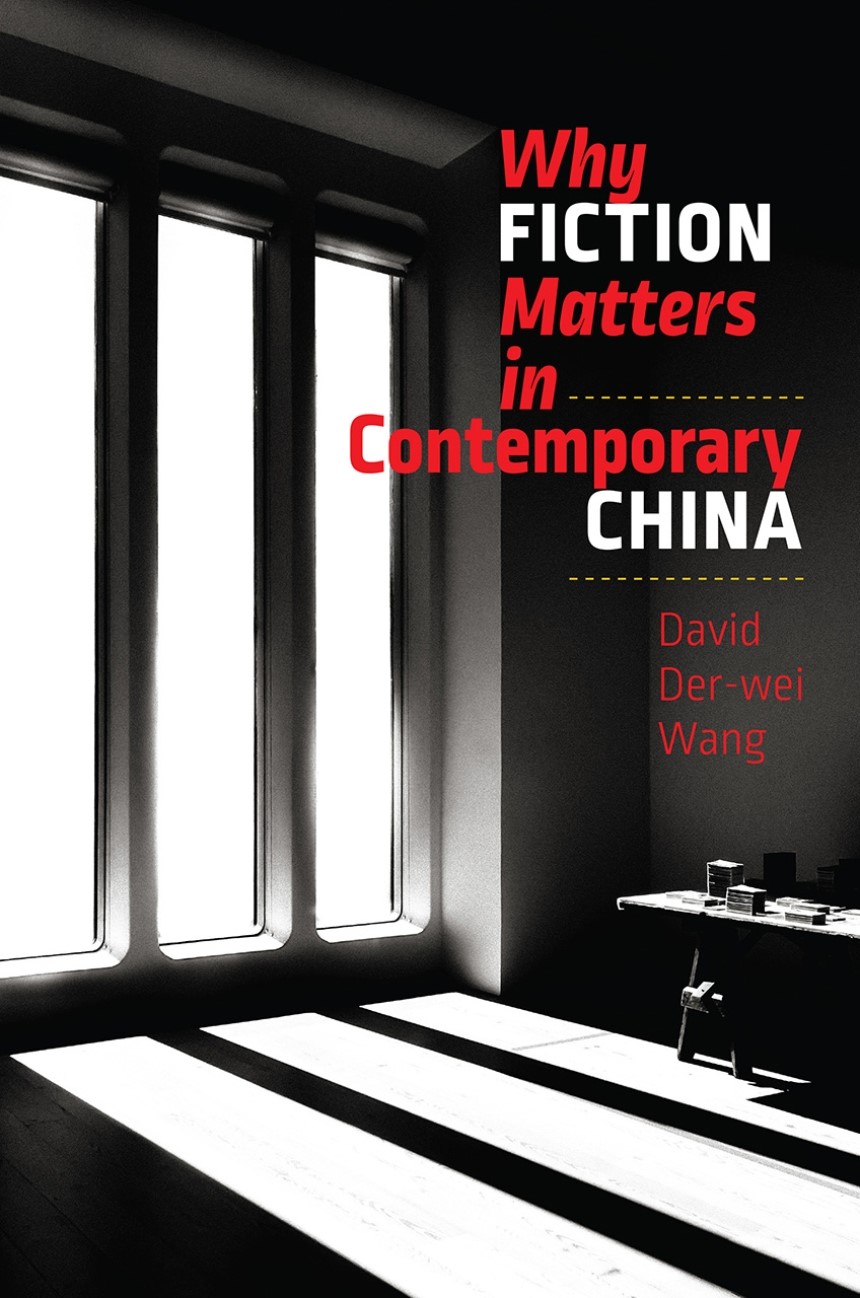

哈佛大学教授王德威的英文新著《小说为什么在当代中国如此重要》(Why Fiction Matters in Contemporary China)就借着盘点当代华语文学来理解“当代”、“中国”、和“文学”这三个相互对话的理论议题。熟悉文学批评的读者都知道,王德威不仅是一位誉满海内外的文学史家,主持编纂了《哈佛新编中国现代文学史》,并提出“没有晚清,何来五四?”等等著名论断,同时也是一位持续追踪关注当代华语语系文学(Sinophone literature)发展的文学批评家,就连双雪涛、陈春成等近年来方才崭露峥嵘的作家也被纳入王德威广阔的评论视野。

二零一八年春天,王德威受邀在布兰戴斯大学(Brandeis University)的“曼德尔人文讲座”(The Mandel Lectures in the Humanities)面向美国学术界听众进行了对中国当代文学发展的概述和评论,《小说为什么在当代中国如此重要》便是这一次讲座底稿改写集结成的新书。

01

小说/中国

“小说”和“中国”似乎从来都是两个难以拆分的词:一九零二年,梁启超在《论小说与群治之关系》中写到,“欲新一国之民,不可不先新一国之小说。”他将“有不可思议之力支配人道”的小说视为“改良群治”的革命手段,把原本不入流的“小说”文体提升至革新国运的地位。

而小说革命将如何开展,对梁启超本人而言都尚属难题:他在同一年发表的《新中国未来记》,虚构了中国维新成功后 1962 年召开上海博览会的繁荣昌盛景象,一位“孔老先生”孔觉民在会场为两万听众讲解中国的近代史:时间闪回戊戌政变之后,两位留学牛津的中国青年受时局触动,一个决定去柏林学习政治理论,另一个赴法国观察大革命之后的法国社会,仅仅五章的小说至此中断。

正如王德威写到,“未来中国(以倒叙手段)已提前到达,然而填补现在和未来的历史和叙事却无处可寻。”梁启超畅想未来中国的雄心壮志,和小说本身的半途而废,似乎也暗示着文学想象力与被预设好的乌托邦未来的冲突。

- 《小说为什么在当代中国如此重要》(Why Fiction Matters in Contemporary China)

在谈论当代中国文学之前,王德威首先为读者回顾了现代文学史的四个“悖论”:在二十世纪初,梁启超一方面认识到小说有“熏、浸、刺、提”的巨大力量,另一方面却警惕小说的“毒性”(“有此四力而用之于恶,则可以毒万千载”),将小说视为“状元宰相”、“才子佳人”等腐朽思想的根源。尽管梁启超呼唤“小说界革命”,晚清兴起蓬勃的狎邪、侠义公案、谴责小说却与他的初衷大相径,似乎小说的地位被提得越高,毒性泛滥的风险就越大。

“五四”之后,批判现实主义(critical realism)日益成为现代文学针砭时弊、改革社会的武器。此时第二个悖论却出现了:批判现实主义愈是精准、辛辣地揭示社会丑恶,就愈是投射出对根深蒂固的人性之恶的绝望,愈和“五四”启蒙的目标相背离。也就是说,五四新文学越成功,就越呈现“自我否定”(self-denial)的风格,反过来质疑了启蒙的效力。

第二个悖论在革命时期则迭代成了第三种悖论:如果新社会已经到来,那么作家就失去了原本批判现实的职责,否则他们就陷入了第二个悖论的怪圈。但他们同时又被要求描绘“现实”。在转向社会主义现实主义(socialist realism)的过程中,文艺创作却反方向朝着夸张、典型、善恶二元的情节剧(melodrama)方向发展。文学越“贴近革命现实”,就越发抽象、简单。

到了八十年代,新一批作家以文学的形式对动乱年代作出反思。但正如王德威以余华作品为例,“歇斯底里、疯狂和暴力”被作者毫无保留地搬上纸页,仿佛文学与所要批判的对象共谋释放野蛮的冲动(cannibalistic impulses)。暴力奇观既是批判的目的,也意外成为了阅读的诱惑。

纵观四个文学史分期,我们可以看出小说美学总与其承担的现代性理念产生悖论,走向改良、启蒙、革命或创伤的反面。以文学史的四个悖论为背景,王德威则提出了三个以“trans-”为词根的概念来理解当代中国文学:transgression(越轨)、transmigration(轮回)和 transillumination(透视)。当代小说家,如王德威所言,正在以他们的作品质疑、打破原有的四个范式,从“民族寓言”、“批判的武器”的桎梏中解脱出来,跨越疆域、民族、性别乃至物种的边界。

02

跨越边界的当代小说

已故文学史家夏志清曾有一个著名的论断:中国现代作家的“感时忧国”精神使他们执着于“中国”这一议题(obsession with China),而无法如西方文学那样将目光转向更广阔的世界。从前文提到的“四个悖论”中,我们也不难看出小说百年来始终与现代中国的文化政治息息相关。而王德威敏锐地观察到,当代中国小说整体呈现出“打破边界”的趋势,不再将“中国”置于视野的中心。

他以作家李锐的《张马丁的第八天》为例:小说主人公张马丁本名乔万尼,是一名在山西布道的意大利传教士。张马丁在一场天主教堂和当地村民的冲突中受伤休克过去,被人误以为死亡,三天之后他却意外苏醒。震惊不已的主教决定掩盖事实,照原计划要求斩首暴乱首领张天赐来“抵命”。不肯服从的张马丁最终被革除教门,寒冬中乞讨为生,最终倒在了当地的女娲娘娘庙,而救他的恰恰是张天赐的遗孀、在娘娘庙求子成疯的张王氏。庙里还有同样失去丈夫、无望绵延子嗣的村妇们。奄奄一息、无力反抗村妇摆布,张马丁最终还是死了,而一年后当地却冒出了五个混血的婴儿。

在令人瞠目结舌的故事之下,王德威却发现了李锐在“义和拳乱”这一传统故事框架下作出跨越边界的种种尝试:从空间上讲,“庚子拳乱”之际的山西天主教堂行使着“治外法权”(extraterritoriality),象征着跨越地理边界的殖民主义法理。张马丁昏迷三天之后的苏醒,和他在女娲娘娘庙最终的“堕落”,则是李锐对东西方宗教正典文本的彻底颠覆。与此同时,充满神秘意味、奇情诡谲的故事也突破了以往对义和团历史的现实主义描写。正如王德威所言,“李锐以讽刺的方式表明他无意书写另一个民族寓言;相反,他有意去创造一个可以颠覆一切寓言公式的寓言。”

如果说《张马丁的第八天》代表着当代小说跨越民族、文化、地理、性别、宗教边界的尝试,那么王德威在第三章《生死疲劳:作为“轮回”的小说》则注意到了当代小说跨越“物种”边界、突破人类中心主义(anthropocentrism)的创新。虽然此章援引莫言的《生死疲劳》为标题,王德威却将目光投向了几位少数民族作家的小说:宁夏回族作家石舒清的《清水里的刀子》,和藏族作家次仁罗布的《放生羊》。

当代中国小说整体呈现出“打破边界”的趋势,不再将“中国”置于视野的中心。

有趣的是,两篇小说都以鳏夫、动物和宗教为主题。《清水里的刀子》讲述了一位丧妻的老回民,打算按风俗在妻子过世四十天之际,将家中老牛作为祭献。老牛似乎预感到自己的命运,在祭典三日前不吃不喝。当献祭当日,老人回避了屠宰的场面,回家时只看到被斩下的牛头,“一张颜面如生的死者的脸。”《放生羊》则讲述了一位藏族老者梦见逝世多年的妻子在地下受苦,决定带着一只从屠场解救出来的“放生羊”去拉萨转经。病重的老者最终无法走完全程,而羊却似乎领会了老者的心意,自己继续走在转经的路上。

不同于莫言小说借动物视角说人间故事,前文提到的两篇小说都以动物的灵性作为思考的对象,而小说中对动物“脸”的描写也不禁令人想起列维纳斯对“他者之脸”(the face of the Other)的阐述。如果说人脸的浮现使得他者不能被简化为片面的形象或理念,动物之脸则唤起了不可思议的神性体验。

王德威引用德勒兹(Deleuze)和瓜塔里(Guattari)的理论:在古希腊神话中“daimon”特指一种介于人与神之间的、动物形态的神灵(lesser deity)。当人在动物身上观察到神性,人性、动物性和神性的边界也随之坍塌。石舒清和次仁罗布的小说表明,曾经以中国、现实、人世间为对象的小说,也在跨越物种的书写过程中打开了新的思考层次。

03

夜的眼

在第四章《黑暗的光束:作为“透视”的小说》中,王德威再次援引阿甘本《什么是当代人?》:“一个真正的‘当代人’是一个牢牢凝视着自己所处时代的人,他的凝视不是为了察觉到光明,而是为了看到黑暗。”阿甘本将现代生物学对视觉的研究作为比喻:人之所以能够看到黑暗,并不仅仅是因为“缺少光明”,而是眼睛的一种特殊细胞(off-cell)确保人能够“看到”黑暗。因此,黑暗并不是一种被动的形式,而是人眼主动的能力。阿甘本进一步写到,“一个‘当代人’是一个眼睛被黑暗的光束击中的人。”

然而,对中国现代文学,尤其是左翼、革命文学而言,太阳、光和热是最核心的意象。郭沫若在《天狗》里,将诗人之“我”比喻成照亮寰宇的光源,“我是月的光,我是日的光,我是一切星球的光,我是 X 光线的光,我是全宇宙的 Energy 的总量!”社会主义时期的中国文学,更是以“红光亮、高大全”为文艺创作原则,在当时流行的两部小说《金光大道》、《艳阳天》中,“太阳”的意象无处不在。

到了一九七九年,顾城震撼人心的两行诗《一代人》,标志着光明与黑暗诗学的变革:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”在海外汉学界,学者张灏也针对儒家“终极乐观”的思维模式提出了“幽暗意识”,认为人性的阴暗面“是无法根除,永远潜伏的。”张灏以为,儒家虽然也有“忧患意识”,但“忧患”只是对外在世事兴衰的忧患,而对人性自身的黑暗并不悲观。

王德威指出,当代文学的佼佼者如阎连科、迟子建以不同的方式探索着黑暗的诗学。阎连科在接受卡夫卡文学奖时说到:“我是上天和生活选定的那个特定感受黑暗的人。我躲在光明边缘的灰暗之中。”他在演讲时提到同村的一位盲人,每走夜路必拿着手电筒,人们从很远就能看见他不至于撞到他身上。“从这位盲人的身上,我感悟到了一种写作——它愈是黑暗,也愈为光明;愈是寒凉,也愈为温暖。”阎连科的小说《日熄》就讲述了一个叫做皋田镇的地方,每到夜晚人们就集体梦游,在梦游暗夜中烧杀抢掠,将白日里被压抑的恶彻底暴露出来。在太阳“熄灭”之时,恰恰是阎连科探索人性黑暗的起点。

迟子建的《世界上所有的夜晚》则以更现实主义的笔触讲述了一个救赎的故事:失去丈夫的主人公独自远行去温泉地疗愈自己,在途中经过了一个产煤矿的小镇乌塘,然而这个矿难频出的小镇远比主人公想象的黑暗。主人公偶遇了一位精神错乱、丈夫失踪的蒋白嫂,随着故事情节的发展,主人公却发现这个失踪事件并不寻常,后面隐藏着与权力的交易、被禁止悼念的巨大悲伤。目睹了被人为擦去的死亡(death under erasure),主人公思索着救赎的不可能,最终抵达了温泉景区。结尾处,她掏出丈夫留下的剃须刀盒,盒子里却飞出了一只蝴蝶,扇动着湖蓝色的翅膀。

王德威写到,这一结尾并不能用弗洛伊德的“哀悼”理论轻松地解释。弗洛伊德认为哀悼的仪式使得人接受了生活中的丧失。然而《世界上所有的夜晚》并不止步于个人的丧失与哀悼,而是如王德威所言,表达了一种“对人类黑暗境遇彻底的同情”(a radical compassion for the dark matter of the human condition)。迟子建这篇带有自传色彩的中篇小说也将悲伤从个人,扩展至世界上“所有的夜晚”。

不同于以往现代小说以启蒙为目的“揭露黑暗”,或以宣传为目的“歌颂光明”,王德威认为当代中国小说选择从无边黑暗之中寻找光亮,抵达了更幽暗的人性深渊,也找到了文学新的光亮的源头。

04

当代/故事

由于篇幅所限,王德威在书中的诸多精彩评点仍需读者亲自去阅读。比如他以《三体》、《火星照耀美国》等科幻小说为例,识别出当代小说穿越星际(extraterrestrial)的“越轨”创作。除此之外,王德威也提到了一些尚未被大众所知的有趣作品,例如香港作家马家辉倒置殖民主义性别政治的《龙头凤尾》,台湾作家吴明益思考环境主义、原住民文化的《复眼人》,韩松描写“医疗恶托邦”的《医院》三部曲。

熟悉王德威自由跳脱写作风格的读者,也可预想到他将如何穿梭于不同地域、世代的文学作品,寻找地下盘根错节的关联:例如他在探讨当代华语小说的鬼魂主题书写时,将台湾作家骆以军的《西夏旅馆》、香港小说家董启章的“V 城系列四部曲”,和余华的《第七天》并置,指出三人都在小说中追寻着不复存在或根本不存在的空间。在分析前文提到的《世界上所有的夜晚》时,王德威又不忘将迟子建的文本与鲁迅的《祝福》、沈从文的《夜》相对照,阐发其中“说故事”(storytelling)与人类生存境遇的关系。

诚如王德威所言,在当代中国,“讲好故事”成为了至关紧要的文化政治事项。而在汉语中,“故事”二字既可以指涉历史事实、传统寓言,又广义地涵盖一切虚构叙事,喻示着历史与叙事虚实相生的关系。一个历史片段可以被商业叙事包装成唤起大众民族情感的银幕大片,一个正发生的事件也会成为海内外传媒角力、争夺“故事”话语权的对象。票房、收视率、指数、排名、观看量、点赞、热搜、因过热而被撤的热搜,各自印证着“故事”在今天的传播效力。

在铺天盖地的“规定叙事”之下,当代中国小说家并未消沉,反而获得了更多打破规定的动力,走出了“文学反映现实”的写实主义传统。他们在虚构中颠覆文学的条条框框,或以鬼魂、动物的口吻诉说人间事,或思考人工智能、宇宙尽头、量子力学等远远超出国族情怀的议题,哪怕读者只能在王德威的转述中略窥一二,也会因当代华语小说的想象力与文学野心而大开眼界。

如王德威在别处写到,这是一个“文字漫漶、人人竞相表态却又言不及义的时代”,但正因如此,浮现着幽暗意识的小说才在当代中国格外重要。正如创作者往往到了夜晚才摆脱了白日的理性,灵感涌现,我们或许只有在“文学的昏夜”里,才能够仔细回想、揣摩发生阳光下的一切。

题图来自 Visax on Unsplash