01

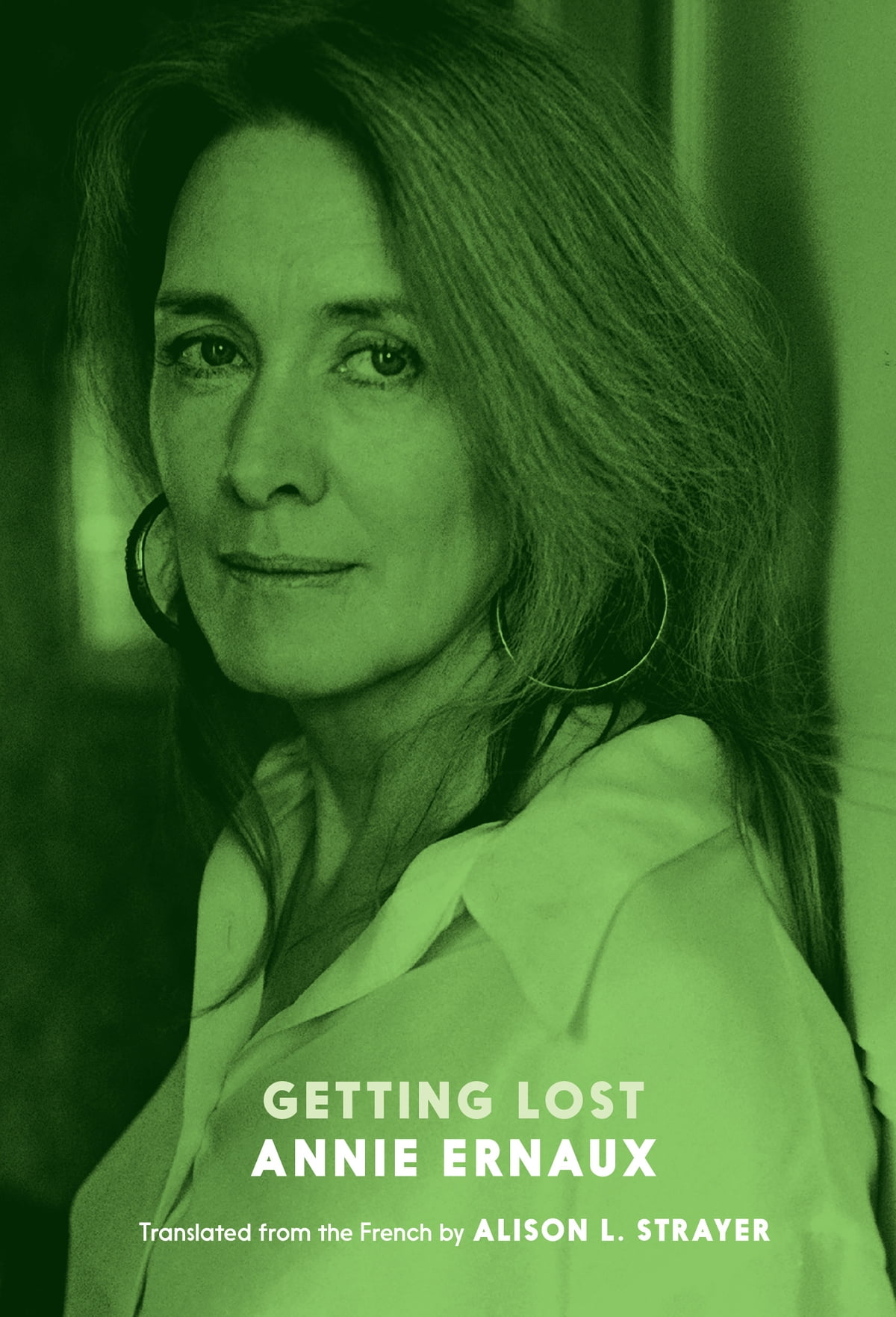

安妮·埃尔诺

获奖的消息发布的时候,安妮·埃尔诺的 Getting Lost 在美国刚刚发售第四天。而《华盛顿邮报》的出版文化记者在他的 Newsletter 里承认,做这一行做久了的好处,就是他不会再假装自己读过某个知名作家的书,比如,刚刚获得诺贝尔文学奖的安妮·埃尔诺。

安妮·埃尔诺被称为“自传式作家”,阅读其一系列作品梗概,大约可以知道她的一生(的轮廓),但人们或许也可以这样认为,就是她把最希望告诉别人的生命故事拿出来讲述,作为一个完整的人类,她当然还会有别的标签或者性格,但是人们最终通过这种所谓的自传式小说去揣测她,就只会看到一个女人关于性、性别、阶级的诸多意见。是的,虽然安妮·埃尔诺以语言率直且具有工人积极色彩著称——《纽约时报》的评论人 Dwight Garner 说,有的时候甚至是“淫秽的”,比如她读到过这样的句子,“我发现我的隐形眼镜丢了,后来我在他的阴茎上找到了它。”——总之完全不像法国人通常会推崇的那种复杂曲折。但是埃尔诺依然继承了法国小说的某种属性,她对她自己经历的一切真的有很多意见要说。

在《一个男人的位置》里,她讲述了她父亲,一个诺曼底杂货店店主的一生;而《一个女人的故事》,则是以一个成年女人看待另一个成年女人的目光,讲述了她的母亲的生活;《一个女孩的记忆》是她时隔多年终于有能力写下少女的自己与一个比自己年长许多的男人经历的性、暴力和耻辱感。还有对自己堕胎和婚外情毫不留情的、手术刀般的剖析和展示。对安妮·埃尔诺来说,她的写作极大受益于自己的记忆,这位 82 岁的作家写了将近 20 本书,无不是薄薄一册,即便全部摞在一起也没有多厚。并且安妮·埃尔诺并不在意重复其中一些主题,比如最新在美国出版的这本 Getting Lost,它和此前的 Simple Passion 讲述的主题一致:欲望,具体来说,在一位比自己小 15 岁的苏联已婚外交官身上产生的欲望。后者只有 67 页(英文版),却是埃尔诺声名鹊起的原点:1992 年,这本书在法国 2 个月内卖出 20 万本。

Getting Lost 如今有 239 页,对埃尔诺作品系列来说算是厚的。Dwight Garner 对这本书的评价不咸不淡,“这是一本热烈的书。它讲述了一个人如何诚服于欲望,而人们希望得到的东西,和他们最终安身其中的东西往往相反。这或许算不上一本大作,但是在那些探讨孤独的书里,这本书的每一页都让你觉得不再那么孤独。”

埃尔诺曾经描述过自己如何从回忆中汲取写作的养分。众所周知,回忆是靠不住的。人的大脑会在恰如其分的时候美化、模糊或者扭曲一些东西,但把它变成小说或许是一种美学意义上最安全的做法。埃尔诺说她自己不仅仅是靠回想,“我试图进入它,在某个时刻我就在那儿,既不回溯在此之前,也与之后无关,我仅仅让自己重新现身于那一刻。”

学者、评论家和作家同道往往评价埃尔诺的作品“把个体记忆与普遍体验嫁接到一起,尤其是女人们的”。和中国一样,埃尔诺的读者在美国也不算多,直到那本 The Years(中文版译作《悠悠岁月》)在美国出版,并进入当年布克奖的短名单。

美国人评价诺贝尔文学奖这次的选择“勇敢而有趣”。但如果从安妮·埃尔诺的左派社会立场和女性主义写作的脉络来看,这个选择也可以说是安全的。《回归故里》的作者迪迪埃·埃里蓬(Didier Eribon)是埃尔诺的忠实读者,“每当我想写什么却写不好的时候,就随机抽出一本埃尔诺来读一读”。在埃里蓬看来,埃尔诺写出了工人阶级的挣扎,“她让人看到,一个人可以写出阶级暴力和创伤”。

安妮·埃尔诺是法国“黄背心运动”的支持者,在她的书里也能经常看到街头抗议人群的主张。《回归故里》里曾这样写道:

当读过安妮·埃尔诺关于她的父母及他们之间“阶级差距”的作品后,我清楚地意识到在那张饭桌上我经历了什么。她在书中完美地解释了这种不适感,即当我们离开家庭和以前的世界(无论如何我们依然属于它们)许久之后“重回”父母身边时,我们会感受到一种抽离感,无论是在家还是在我们新融入的世界,这种抽离感都会伴随我们。

以及:

“女工”这一词汇所携带的所有贬义:话语粗俗、不知廉耻,甚至是乱性的女人,总之,就是不正经的女人。

这种资产阶级对于走出家门、与男工人一起工作的平民阶级妇女的看法,许多工人阶级的男性是认同的,他们并不想丧失这每天几个小时对配偶的掌控,因为妇女的解放会给他们带来夹杂着羞耻的恐惧。安妮·埃尔诺在谈到自己的母亲时说,她母亲年轻时在工厂当工人,并且想要保持一个“严肃”的女工形象。但是她与男人们一起工作这个事实就足以让她失去她所谓的“女孩应该有的样子”。对于年纪大一些的女性来说,情况也是相同的:她们从事的职业足以使他们名誉尽失,无论她们是否像人们猜测的那样过着自由的性生活。

Publishers Weekly 评价安妮·埃尔诺的作品“带着不遗余力的清醒,迫使我们面对作为人类令人不安的事实”。

安妮·埃尔诺出生于诺曼底小镇上的一个天主教工人家庭,她的爸爸经营一家杂货店,也卖咖啡。爸爸有暴力倾向,埃尔诺 12 岁的时候,看到他试图杀了她妈妈。后来她把自己目睹到的场景写了下来:“六月的一个星期天,我爸爸试图杀了我妈妈,就在那天下午早些时候。”

这是她那本叫做 Shame 的书的第一行。

02

新作

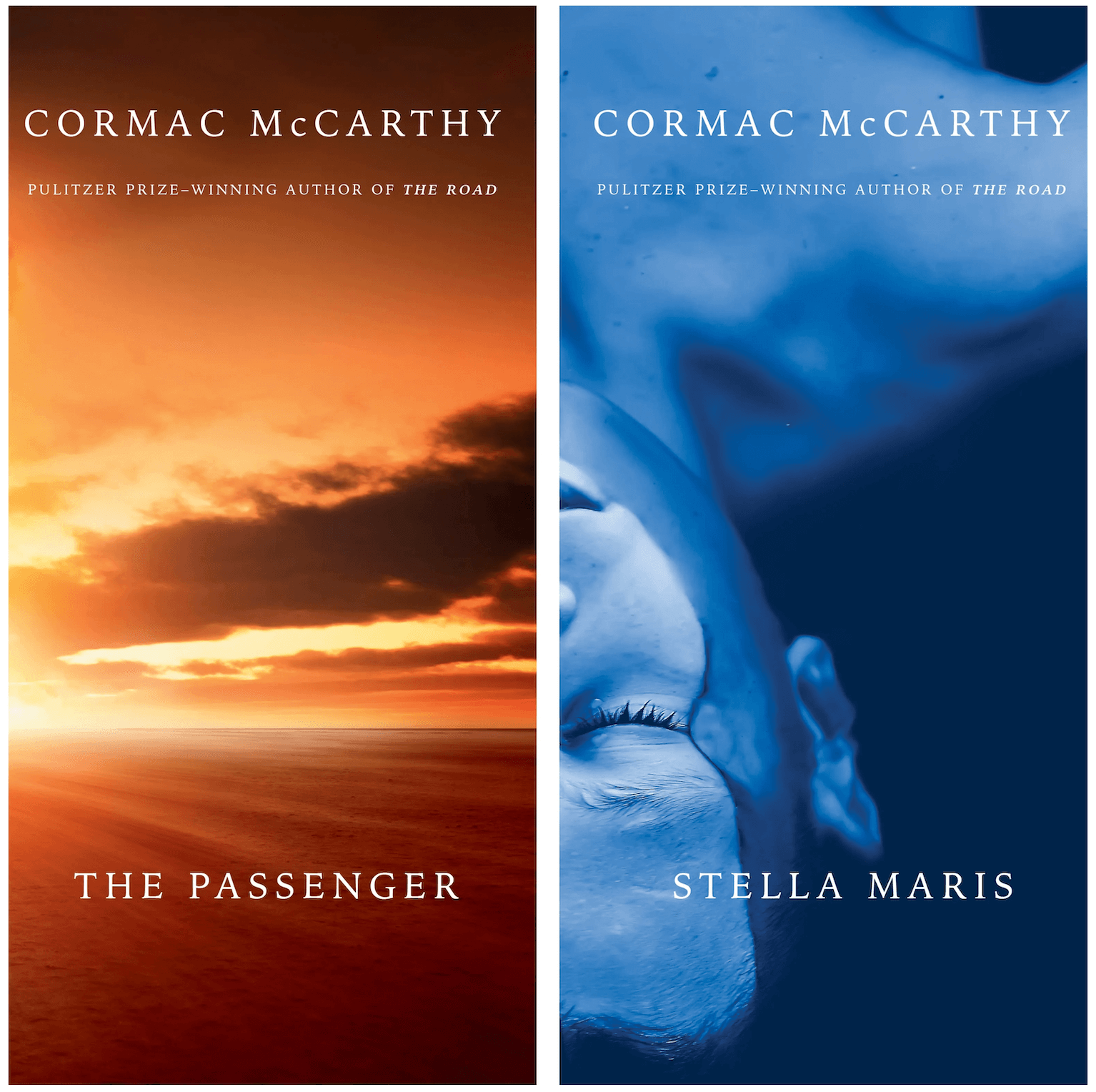

科马克·麦卡锡 The Passenger / Stella Maris

一个叫 Bobby Western 打捞潜水员发现了一架沉没的喷气式飞机残骸,在检视它的过程中发现了可疑的东西。这本书是麦卡锡继 2006 年那部 The Road 之后创作的第一部作品,将于 10 月 25 日在美国出版,另一本新小说 Stella Maris 紧跟其后,大约会在年底与读者见面,其中的故事和人物与 The Passenger 都有诸多交叉之处。据说这两本书乍看上去和麦卡锡之前的作品风格差异甚大,“看到一位 89 岁的作家写出完全不同于早期作品的东西,真是令人着迷。”这是来自这本书的责任编辑的评价。

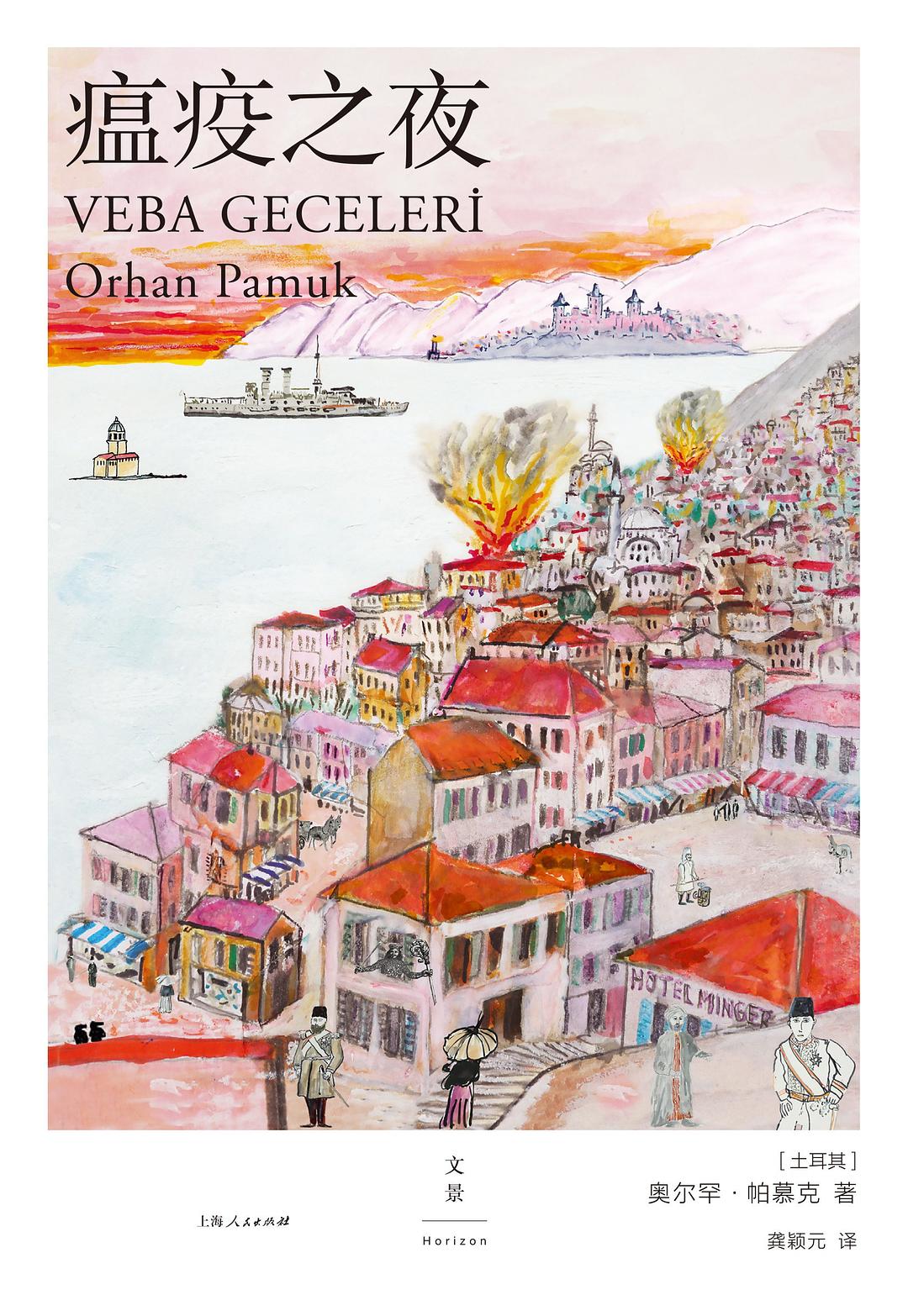

奥尔罕·帕慕克 《瘟疫之夜》

“首先要活下来,别把自己弄进监狱。然后写作。”

帕慕克在出版新书《瘟疫之夜》之后接受了《华盛顿邮报》的访问,而这句引语是文章标题。这本小说讲述了土耳其海岸一个虚构的岛屿在奥斯曼帝国岁月中遭受某种瘟疫袭击的故事,两条主线并列而行:流行病对社会的破坏力,以及全球威权主义的兴起。

这本书写于新冠流行之前,但是以瘟疫来比喻威权主义确实是帕慕克有意为之。他因此被起诉,理由是侮辱土耳其国旗和国父凯末尔。这个案件最后似乎不了了之,但民族主义愤怒并没有因此消散。当被《华盛顿邮报》记者问及“在一个威权主义抬头的世界里,作家能做什么”的时候,帕慕克说了开头的那句话。他还说,“此外我们必须谦虚。文学的力量是有限的,我们只能打动读书人,让我们不要夸大小说的力量。”这本书的中文版已经开始发售。

李翊云 The Book of Goose

两个十几岁的女孩在 1950 年代的法国村庄一起长大,某一天她们突然开始玩一个游戏,这个游戏影响如此深远,以至于塑造了其中一个女孩的一生。著名华裔作家李翊云的新作获得了如潮好评,大家为其中令人不安的亲密、剥削和意志力而着迷,“又美丽又古怪”。乍看人物结构,它和“那不勒斯四部曲”似乎非常相似,但是李翊云更专注于十几岁的女孩们内心的角力。李翊云出生于北京,后来在美国放弃免疫学博士学位(因为觉得这是她可以预估并驾驭的领域),转向专职写作。虽然著作颇多,但极少有中文译本在中国大陆出版。

伊丽莎白·斯特劳特 Lucy by the Sea

“斯特劳特的同理心无以伦比。”在评价其最新小说的时候,《波士顿环球报》如是说。这本小说描写了一个叫露西的女人在新冠大流行刚刚开始的时候离开曼哈顿搬去缅因州生活的故事。世界进入封锁状态,她和分分合合的前夫威廉一起住在一个海边的小房子里,孤独、漫长而安静的日子包围了他们。有一则亚马逊评论说:“每个人都有自己的新冠故事。就像雪花,没有哪两个故事是相同的。现在,你会记住伊丽莎白·斯特劳特讲述的露西·巴顿的这一个。”

伊恩·麦克尤恩 Lessons

当整个世界还在评估二战的代价,铁幕落下,11 岁的罗兰·贝恩斯的生活发生了天翻地覆的变化。他被困在一所不同寻常的寄宿学校,离母亲的呵护有两千英里远。他的脆弱吸引了钢琴老师 Miriam Cornell 小姐,而后者给予了远超过一个小男孩所能理解的爱与性。

后来当他的妻子失踪,留下他和他的小儿子,罗兰被迫面对他的生活。随着切尔诺贝利的辐射扩散到整个欧洲,他开始寻找答案,深入他的家族史,并试图寻找救赎。

这是一个平凡的人在不平凡的岁月里艰难跋涉的故事。他的旅程给我们所有人提出了重要的问题。我们能完全掌控自己的生活而不伤害他人吗?我们无法控制的全球事件如何塑造我们的生活和记忆?我们能从过去的创伤中学到什么呢?

03

过去这一个月,《纽约时报》推荐了 21 本非虚构

《纽约时报》当然也推荐虚构。李翊云和施特劳特的新书就位列其中,还有更多优秀的作品。之所以单独把非虚构罗列出来,是因为相比虚构,非虚构也许能更直观地展示某种思维方式和探讨问题的角度。把探究的目光落于何处,都有哪些问题正在被挖掘和探讨,这份榜单希望可以尽一份告知之力:在一切都趋于同质化和紧缩之时,还有什么可以帮助我们打开眼界,思考更多?

Like A Rolling Stone: A Memoir

《滚石》杂志联合创办人 Jann S. Wenner 的回忆录。“令人感动的诚实”。不仅关于他自己,更是关于一代人的生活——他带读者走进鲍勃·迪伦、约翰·列侬、米克·贾格尔等人的生活和工作。他告诉你亨特·S·汤普森、汤姆·沃尔夫和安妮·莱博维茨的职业生涯有何细节。他告诉你《滚石》杂志上选择的人物如何试图改变美国的文化、价值观和道德。

Life’s Work: A Memoir

著名电视人 David Milch 的回忆录,这本书是在他得知自己患上阿尔兹海默症之后抓紧时间写完的。“用来了解电视文化最好的书之一”。

A Continent Erupts: Decolonization, Civil War, and Massacre in Postwar Asia, 1945–1955

这本书讲述二战日本投降后的几年里,东亚和东南亚如何成为全球最暴力的地区。作者 Ronald H. Spector 是军事史学家,他利用信件、日记和国际档案首次提供了全面的军事史,并对这些鲜为人知但具有决定性的事件进行了分析。这些令人震惊的暴力冲突绝不像人们经常描述的那样仅仅是冷战的分支,而是永远地改变了亚洲和我们今天所知的世界的形态。

SUPER-INFINITE: The Transformations of JOHN DONNE

一本诗人的传记。作者 Katherine Rundell 记录了约翰·多恩丰富多彩的一生:法律学者、海上冒险家、牧师、国会议员——也许还是英语语言历史上最伟大的爱情诗人。

Magnificent Rebels: The First Romantics and the Invention of the Self

畅销书作者 Andrea Wulf 讲述一群杰出的年轻反叛者——诗人、小说家、哲学家——如何将浪漫主义推向了世界舞台,并激励了当时最伟大的一些思想家。这本书回应了一些疑问:我们什么时候开始像今天这样以自我为中心的? 在什么时候,我们期望有权利决定自己的生活?这一切都始于 18 世纪 90 年代德国一个安静的大学城,当时一群剧作家、诗人和作家把自我置于他们思考、写作和生活的中心舞台。法国革命者或许改变了欧洲的政治格局,但年轻的浪漫主义者们却煽动了一场思想革命,彻底改变了我们的世界。他们大胆地向自我跃进——直到今天,我们仍然在“有意义的自我实现”和“破坏性的自恋”之间走钢丝,在个人的权利和我们对子孙后代的责任之间游移不定。这就是这本书的意义。

Bold Ventures: Thirteen Tales of Architectural Tragedy

比利时诗人 Charlotte Van den Broeck 写的建筑故事,《纽约时报》认为是一本非常独特的非虚构,“开辟了新领域”。这些建筑林林总总,一共有 13 个,从 17 世纪法国一座尖顶扭曲的教堂,到 20 世纪 20 年代华盛顿特区一座在演出中倒塌的剧院,再到作者家乡一个阴森可怖的下沉游泳池。作者借鉴了大量的材料,将各种模式汇集为一个问题:造物和造物者之间那种奇怪的、生死攸关的联系是什么?如果你对创造力和其中蕴含的风险感兴趣,这本书可能值得一读。

Strangers to Ourselves: Unsettled Minds and the Stories That Make Us

备受赞誉、屡获殊荣的《纽约客》作家 Rachel Aviv 用这本书挑战了我们理解和谈论疾病的方式。

这本书提出了一个基本问题:我们如何在危机和痛苦中理解自己。Rachel Aviv 讲述了一位被尊为圣人的印度妇女,住在喀拉拉邦的寺庙里;一位被监禁的母亲,在从精神病中恢复后,渴望得到孩子们的原谅;一个毕生不停地向他的精神分析师复仇的人;一个富裕的年轻女性,在通过诊断来定义自己十年之后,决定停药,因为她不知道不吃药的话她是谁。在一种深刻的同理心的激励下,Aviv 讲述了自己的故事,她六岁时住院,在病房里,她遇到了一个和她生活相似的病人,然后她的生活就不一样了。

A Visible Man: A Memoir

英国版 Vogue 首位黑人主编 Edward Enninful 的自传。本书推荐语是:作为一个黑人、同性恋、工人阶级的难民,他在时尚中不仅找到了一个家,而且可以与人们分享他眼中的自由。这是一个有远见的人的故事,他不仅改变了一个行业,也改变了我们对美的理解。

The Car: The Rise and Fall of the Machine that Made the Modern World

英国记者 Bryan Appleyard 对过去 150 年里汽车历史的大型总结。从福特 T 型车到特斯拉,一种机器令人难以置信的演变,改变了我们如今的世界。

Democratic Justice: Felix Frankfurter, the Supreme Court, and the Making of the Liberal Establishment

美国最高法院法官、二十世纪美国自由民主的捍卫者、哈佛大学法学教授,费利克斯·法兰克福特的权威传记。

作为一个支持政府、支持民权的自由主义者,弗兰克福特主张司法约束——他认为人们应该通过民主政治程序寻求社会改变。作为一个奥地利犹太移民,费利克斯·法兰克福特在 11 岁时抵达美国,一句英语也不会说,26 岁时成为前总统西奥多·罗斯福的朋友,50 岁时成为富兰克林·罗斯福最信任的顾问之一。这本权威传记围绕政府和重大政治事件展开,记录了法兰克福对美国生活的影响。作者 Brad Snyde 提供了一个完整而迷人的肖像,这是一个致力于民主理想的人的故事。

Stay True: A Memoir

《纽约客》作者 Hua Hsu(许华)回忆他和好友 Ken,一个日裔美国人的友谊。Hua Hsu 是台湾移民之子,他们俩一起制作杂志,一起出没于旧金山湾区的唱片店,一起进行海岸线长途驾车旅行,他们相识不到三年,肯死于一场抢劫。Hua Hsu 在这本回忆录里试图重现他的好友,也试图找寻自己的身份认同和成长轨迹。亚马逊的读者对这本书评价不一,有人认为作者过于沉湎,有些人认为音乐爱好者会更喜欢它,但有人也从中找到了自己的影子。

Catholicism: A Global History from the French Revolution to Pope Francis

诚如它的副标题“从法国大革命到教皇弗朗西斯的全球史”,这本书试图对西方最古老的机构进行一场全面的叙述,尤其是它在其最动荡的时期如何演变,改革派和传统派之间的斗争是如何导致了今天的宗教力量格局。作者 John T.McGreevy 是美国历史学家,自 1997 年以来一直在巴黎圣母院任教。

Slito: A Memoir

一本回忆录,哈维尔·萨莫拉回忆 9 岁的自己独自从萨尔瓦多出发,到美国与父母团聚。这本书讲述了这段数千英里的旅程——虽然是从一个孩子的视角讲述的,但你能感觉到真正的恐怖掩映在平常无奇的叙述之下。一个人生存还是毁灭的各种可能性,都汇集其中。亚马逊评论极佳——尽管有些人不喜欢非法移民,但是还是怀着极大同理心读完了这本书。

The Middle Out: The Rise of Progressive Economics and a Return to Shared Prosperity

政治记者 Michael Tomasky 向来关注收入不平等,他的新书记录了从凯恩斯主义经济学转向新自由主义经济学之后,美国社会不平等加剧、中产阶级萎缩、公共投资下降,而如今进步主义经济学家施试图反驳新自由主义的主张,并提出“中产哲学”,也就是繁荣来自中产阶级的壮大,政府必须支持家庭和社区,以此赢得更公正、更平等,也能让美国繁荣的未来。

Eliot After“the waste Land”

Robert Crawford 撰写的 T.S.艾略特传记系列中的第二部,讲述了成熟的艾略特作为世界著名作家和知识分子的岁月,包括他复杂的内心生活。

The Godmother: Murder, Vengeance, and the Bloody Struggle of Mafia Women

近年女性在各个领域被忽视的身影终于逐渐浮出水面,这本书聚焦的是意大利黑手党。只要我们对黑手党充满想象,它就一直与根深蒂固的男子气概形象联系在一起。他们的文化推崇大男子主义,而女性则是配角,比如被轻视的情妇和长期受苦的黑帮妻子。在《教母》一书中,调查记者 Barbie Latza Nadeau 讲述了意大利黑帮中声名鹊起又失宠的女性的故事,其中最臭名昭著的一位,Pupetta Maresca,向杀害丈夫的凶手开了 29 枪,为自己的丈夫复仇。

A Catalog of Such Stuff as Dreams Are Made On

这本书是香港作家董启章在香港回归之后对香港消费主义梦境的 99 个速写。它不是新书,在 1999 年首次出版,如今被译介到美国。每个故事都是从一个消费品或者流行文化现象开始的,但作者并没有止步于物本身,而是将其发展成为城市生活的某种缩影。从 AJ 球鞋到 Hello Kitty,从 Windows 98 软盘到翻盖手机,一些生动的日常再现于你眼前,告诉你人们如何用消费和物品来定义自己。

Half American: The Epic Story of African Americans Fighting World War II at Home and Abroad

冷战史专家站在非裔美国人的角度撰写的二战历史。超过 100 万黑人男女在二战中服役,然而他们在历史讲述中长期被忽视。美国的反法西斯主义立场在国内种族主义依然盛行之时只不过是虚伪姿态,这本书研究了二战引发的美国种族和民主问题。一本“其他人的历史”。

American Midnight: The Great War, a Violent Peace, and Democracy's Forgotten Crisis

著名记者、历史学家亚当·霍赫希尔德(Adam Hochschild)80 岁时推出大作,对一战期间和之后的美国(1917-1921)重新予以审视。那是恐怖又鼓舞人心的四年,充斥着私刑和审查制度,种族主义、本土主义、煽动和对法治的蔑视让社会陷入动荡,一些人助长了不公正,一些人则与之斗争。霍赫希尔德为反战倡导者、左翼煽动者、劳工斗士以及野心勃勃的政客画出敏锐肖像。这本书是一本暴行编年史,而你会记住其中每一张脸。

The Divider: Trump in the White House,2017-2021

《纽约时报》记者 Peter Baker 和《纽约客》记者 Susan Glasser 联手调查美国前总统唐纳德·特朗普任职四年期间的内部故事,包含数十条独家新闻和白宫内幕背后的故事,有一些非常严肃,有一些堪称荒诞。两位作者说,白宫在这四年里,“冲动和本能起到了支配作用”。

In Search of Mary Seacole:The Making of a Black Cultural Icon and Humanitarian

一本“西科尔妈妈”的传记。Mary Seacole,护士,1850 年代最著名的黑人之一,与南丁格尔齐名,最近形象被重新提起,伦敦圣托马斯医院之外就矗立着她的雕像。《寻找玛丽·西科尔》是维多利亚史学家 Helen Rappaport 20 年研究之后撰写的作品,她以敏锐的洞察力回应了关于西科尔的诸多谜团,尤其是和南丁格尔之间的竞争。

04

还有两个事

乌克兰利沃夫举行文学节

10 月 6 日至 9 日,乌克兰举办了其最大的图书活动,利沃夫图书论坛。为期 4 天的活动包括作家玛格丽特·阿特伍德与乌克兰文学评论家、译者尤里·普罗卡什科(Yurii Prokhasko)的对话,土耳其作家艾里夫·沙法克(Elif Shafak)与乌克兰小说家卡捷琳娜·卡列特科(Kateryna Kalytko)的对话,以色列历史学家尤瓦尔·赫拉利、英国作家尼尔·盖曼与乌克兰记者塞夫吉尔·穆萨耶娃(Sevgil Musayeva)的对话。神经外科医生亨利·马什、人权律师和活动家菲利普·桑兹(《东西街》)也出席了这个论坛。

尼尔·盖曼说,此时此刻举办这个论坛是“一种勇敢的反抗行为,让像我这样的作家与乌克兰的作家和读者站在一起”。著有《医生的抉择》的亨利·马什过去一直访问乌克兰,并与那里的神经外科同事一起工作了 30 年。他说,这次活动“很好地表达了乌克兰在历史和文化上确实是欧洲的一部分这一事实”。

这个论坛的主题之一是:在一个暴力、战争和流血的时代,文学还有什么用?

在论坛上,乌克兰作家奥列克桑德尔·麦赫德(Oleksandr Mykhed)告诉观众,在入侵的那一刻,他意识到:“你不能用你的诗歌保护你的家人免受步枪的袭击。你不能用书打人,你可以试试,但这对来自莫斯科的疯狂占领者不起作用。我对文化的力量失去了信心,对阅读失去了兴趣。”

然后他报名参加了武装部队。“在战争的第七天——这听起来几乎像圣经故事——一枚俄罗斯炮弹摧毁了我们的家”,他感觉自己人生全被毁了。然而,很快,他又开始写作了。“我开始写纪实日记,成为事件的见证者。这是艺术的一种原始功能……更多有才华的下一代作家将利用这种原材料,写出一部美丽的小说。但身处飓风中心,你只想抓住自己悲伤的最微小时刻,抓住自己尖叫的最微小时刻。”

谁是美国如今的现象级作家?

Colleen Hoover(科林·胡佛),这个名字在美国畅销书前十位里占了一半席位,而且她榜上有名的书里有许多都不是新书,这种情况在美国出版界史无前例,《纽约时报》为此写出特写报道《科林·胡佛如何霸占了畅销榜》,但这篇报道没有给出一个真正的答案——它只是和所有人一样,看到了胡佛是依靠什么高踞榜单之上:TikTok 粉丝。

在《纽约时报》平装小说畅销书排行榜前 10 名中,她占据了 6 个席位,仅今年她就售出了 860 万本印刷书籍——比圣经还多。迄今为止,她所有售出的书已经超过 2000 万本。

这篇文章是对又一个自发病毒传播的报道。人人渴望病毒传播,并不惜研究林林总总的路径试图再现其效果。但当一个又一个始料未及的天然案例出现的时候,它真正的传播内核往往再简单不过。同时正因为极为简单,以至于无法复制。

比如科林·胡佛,一个没有固定写作主题和文风的作家(大多数作者都是因为一个受欢迎的系列而出名,比如“暮光之城”或“哈利波特”,或者通过一种可识别的风格来建立个人品牌。 胡佛不拘一格。她什么都写,浪漫故事、心理惊悚、鬼故事、关于家庭暴力、吸毒、无家可归和贫困的悲惨小说),没有专业的图书营销团队,第一本书是自出版的,自己也不明白为什么会有这么多粉丝对自己写下的小说痛彻心扉,同时又对这些粉丝汇集的力量隐隐感到恐怖,因为让自己走红的东西自己完全不具备控制力。

不过,尽管科林·胡佛的书很难归类,但其中大多数都将性、情感和令人发指的曲折情节结合在一起,极富戏剧性,令人上瘾。胡佛的书在新冠流行期间卖得尤其好,她也会在平台上发布自己的各种生活小视频,但这都不能概括成她的成功法则,起码不能被复制。也许只能这么说,她让美国书商见识到了粉丝和平台的力量。

哦对,科林·胡佛的书在中国亦有译介,正是她当年的成名作 Slammed,中文版叫做《因为深爱,所以放手》,还有这本书的续集 Point of Retreat,《真爱没有尽头》,均由读客文化引进出版,时间分别是 2014 和 2015 年。此后再无其他。

你现在也可以通过邮件订阅小鸟文学的 newsletter。

题图来自 Shinichi Kotoku on Unsplash