在里德卡,排字间的窗户里依然透着一丝微光。弗兰克顺利穿过一排排推车——到了明天,送货的伙计就会推走它们——试图走正门。门没锁。他上了楼,无所谓自己的脚步声是轻还是重。

一位依然穿着大衣的年轻男子正背对着门坐在某位排字员的凳子上,他身前有一支亮着的蜡烛。他也许都快睡着了,却突然坐直身子,转身面向弗兰克,只见他面色苍白,脸上写着责备,一副学生模样。金色的睫毛让他看起来很困惑,如同刚刚降临在这世上,可电灯亮起的时候,他并没有因头昏眼花而忘了吹灭蜡烛。或许他一直都得节俭度日。

“你找到我了。”

“我没在找你。”弗兰克说,“你是哪位?”

那位年轻男子从大衣口袋中掏出一把大约六英寸长的自动手枪,也许那把枪和本的那把一样,是把玩具枪,又或许是一把真的韦伯利。近来,很多学生有这种枪。学校规定学生们穿那种纽扣扣得很高的短上衣,衣服里面没地方藏枪,他们只好把枪放在外套右边的口袋里。他站了起来,开了两枪。第一枪离弗兰克很远,射进了对面那堵墙里,打掉了墙上的大量灰泥。第二枪离弗兰克更远,开枪的位置却离他更近,这一次,子弹击中了特维奥尔多夫的排字架上那个木头做的大写字母铅字盘,把它击成了碎片,那些小小的大写字母铅字如同一道金属瀑布,倾泻到了地板上,接着,子弹又弹到了特维奥尔多夫先前挂在那里的白色围裙上,从围裙的正中间穿了过去,藏到了排字架之后。

“你看!你看,我没打算射中你。”

“我可不知道你到底有没有打算射中我!”弗兰克说。他向前走去,用前臂架住年轻男子的下巴,抵住他的喉咙,推了他一把。他还是个孩子的时候,就在莫斯科第八学校(现代与技术学校)学会了这招。接着,他夺过男子手中的枪,关上保险,看了看它。

“你得把这些部件好好清理一下。”他说,“不然的话,扳机弹簧一旦断裂,它就会一直开火,直到子弹打光为止。”

那学生猛地弯下腰,咳了起来。弗兰克去角落的水槽那里拧开水龙头接了一杯水,递给了他。

“这水没问题吧?”

“我的员工喝的就是这水。”

“感觉好些了。我叫沃洛佳·瓦西里奇。我不想告诉你我姓什么。”

“我也没问。”

“这里是你的地盘,弗兰克·阿尔贝托维奇。你想知道我在这里干什么吧。”

“我相信你到时候会告诉我。我想,你是学生吧?”

“嗯。” “学的什么?”

“学的政治史。”弗兰克很纳闷自己为什么会费心去问这个问题。他说:“主要是,明早我的首席排字员来了,我得向他解释这里为什么会变得一团糟,为什么有些东西被弄坏了。”

一点也不觉得尴尬的沃洛佳四肢着地,捡起那些铅字来。

“不,别管它们。”弗兰克说,“它们得放到正确的位置,要不还不如不放。我真正想知道的,是你是怎么进到这里来的。”

“门没锁。”

“你不觉得奇怪吗?”

“没什么能让我觉得奇怪。”

楼下有人喊道:“先生,有人听到您这里传来了枪声。”

说话的是守夜人。若他有可能被枪击,那他绝不会上楼来。总之,他是个明智的家伙。

“一切都很正常,古利阿宁。”

“好的,先生。非常好。”

古利阿宁退下了。“他肯定会把巡警叫来的。”沃洛佳说。

“他肯定不会。他会等着看我早上给他多少钱。”

沃洛佳似乎提前准备了自己要说的话,只听他又说了一遍:“我叫沃洛佳·瓦西里奇。”

“你已经告诉过我了。”

“我向你开枪,只是为了表明我是认真的。听我跟你解释。你做的是印刷生意,弗兰克·阿尔贝托维奇。”

“我不否认这一点。你想印点什么吗?”

“我习惯用手摇印刷机,不过我现在一台能用的也没有。我想,要是我能在这里找到一台手摇印刷机,我就可以印出我需要的东西,只有两三页纸,几个小时就能搞定。可你这里没有百叶窗,我又不能摸着黑工作,这意味着我没办法隐藏起来。”

“我看得出来,这对你来说是件麻烦事。但你可以来找我们下个订单,你也知道,正常下单就行。不过,我必须警告你,我们不碰任何跟政治有关的东西。”

“我写的东西跟政治无关。”

“写的是什么内容?”

“写的是普遍的同情。”沃洛佳的表情很紧张,仿佛他说这番话是为了赢得一个重要奖项,而且几乎不能相信自己得不到那个奖。

“既然这样,那你可以让我们给你报个价。”弗兰克说,“我的意思是,单独为这两页纸报个价。这样做可以省去大量的时间,避免大量的损失,而且我想你不会觉得我们的报价不够公道。”

“价钱......我对那方面一无所知。”沃洛佳小声说道。

他顿了顿,思考了一番后说道:“我想印的东西也许会让人觉得跟政治有关,确实有这种可能。”

“我猜那得取决于谁被普遍同情。”弗兰克说,“你身上带着副本吗?”

沃洛佳犹豫了。“不,我已经记下来了。”接着,他用双臂夸张地做了个手势,仿佛在给母鸡撒食物,然后大喊道:“可这跟你有什么关系吗?你是个外国人,要是情况不妙,你顶多会被驱逐出莫斯科,回到自己的国家,那便是你最糟糕的下场。一个俄国人没办法生活在俄国以外的地方,但这对你来说没有任何问题。”

很久以前,弗兰克便习惯了别人——通常都是些素不相识的人——来找他寻求帮助。那些人深信,作为一名有着良好信誉的商人,他可以在国际护照或某些许可证的办理上给予他们帮助,或者希望他能推迟他们服兵役的时间,或是威胁他们在学院里的负责人给他们更好的成绩,抑或为他们某个名誉扫地的亲戚发声,在写给帝国法庭的请愿书上签名。有时候,他们希望借一小笔钱来渡过难关,或是借一大笔钱来接受成为医生或工程师所需的培训。他因办事竭尽所能而闻名,否则也不会一直有人找他,可所有接受过他帮助的人都会时不时地提醒他,他只是个外国人,哪怕情况不妙,他也不会有任何损失。

“你凭什么觉得,就算我不得不离开俄国,我也会无所谓呢?”他说,“我出生在这里。我这辈子大部分时间都生活在这里,我爱每个季节的莫斯科,甚至包括冰雪刚开始融化的现在;我是个已婚男人,有三个孩子了。”

“是啊,可你的妻子离开了你。”

沃洛佳话说得很自信,可他似乎意识到,他并没有给弗兰克留下他想留下的那种印象。

“你住在哪里?”弗兰克问他。

“离这里很远。在罗戈日斯卡亚。”

“回那里去吧。”

“可我的东西......”

“枪就不还给你了。蜡烛还你,这蜡烛是你带来的吧。别再来这里了。”弗兰克最后一次看了看这个房间,这时他注意到了那七十五本《桦树之思》,它们依然整整齐齐地堆在那里,没有被特维奥尔多夫的排字架弄乱。

“把这拿着,就当是个纪念品。”他一边说,一边把最上面那本递给了沃洛佳。

沃洛佳把诗集放到了如今空荡荡的口袋里,迈着大步下了楼。弗兰克关了灯,锁好了门。没办法修好特维奥尔多夫的大写字母铅字盘,也没办法补好子弹留在他围裙上的窟窿。同样没办法估计特维奥尔多夫明天上班后看到又脏又乱的屋子会作何反应。那是明天早上的问题,很有可能还会遇到其他问题。俄国人常说,门一打开,麻烦便来。

回家的路上,他下坡走到了铁桥——莫斯科河大桥*上,桥上依然有行人在看冰。他将那把小手枪丢进了河里,问心无愧地走回了家。

客厅里,多莉和本貌似还在做家庭作业。桌上放着多莉的褐色练习簿以及本的粉色练习簿,上方挂着一个二十五瓦的灯泡,这是在莫斯科能买到的瓦数最高的灯泡。多莉正在临摹一张地图,这让她有点儿犯困。她那镀镍的笔尖使劲在纸上划来划去。灯光的光圈之外,丽莎正在缝东西。弗兰克本以为客厅的灯还不够亮,这些缝缝补补的活计可能已经被家里的另外某个人做完了。厨房的过道旁有一个小房间,里面配了一台胜家牌缝纫机。也许丽莎想告诉大家,自己不算是彻头彻尾的家庭教师,也不算是彻头彻尾的仆人。也许她什么想法也没有;弗兰克不在,他们一起度过了一个平静的夜晚。

“你回来晚了。”多莉说。

“塞尔温·奥西佩奇没跟你们打电话?”

“打了。”多莉不情愿地说道,“不过是丽莎接的,而且她没告诉我们你还要多久才会回来。”

“他也没告诉我,多莉。”

“好吧,反正我们一直在等。”多莉说,“本非常不安分。”

“我来告诉你我为什么回来得这么晚,没什么好担心的。印刷厂里有个人,那个人本不应该出现在那里,却在那里闲荡。我想知道到底是怎么回事。不用担心,那人不是贼。”

多莉似乎略感失望。

“如果不是贼,那是干什么的?”

“他是个学生,我觉得。”

“难道你不知道?”多莉问道,“你以前可不会这样。”

“他说他是个学生。”

“他想要什么?”

“我不太清楚。”

“他叫什么名字?”

“沃洛佳·什么什么的。”

“他去哪里了?”

“据我所知,回家去了。”

“他还会再来吗?”丽莎问。两人目光相遇,弗兰克发现她的眼神很清澈,很茫然。哪怕只能引起她这么大的兴趣,他也感到很高兴。

“我觉得不太可能。恐怕他一定对这次短途旅行相当失望,我想他今后应该不会跟印刷厂有任何瓜葛了。”

“反正我不明白,他为什么非得那么晚才去。”本说,“你很生他的气吗?”

“一点儿也不。我还给了他一份礼物。”

“你觉得他手上有枪吗?”

“现在没有了。”

*原文为 “Moskvoryetszkevya”,疑为笔误。(编者注)

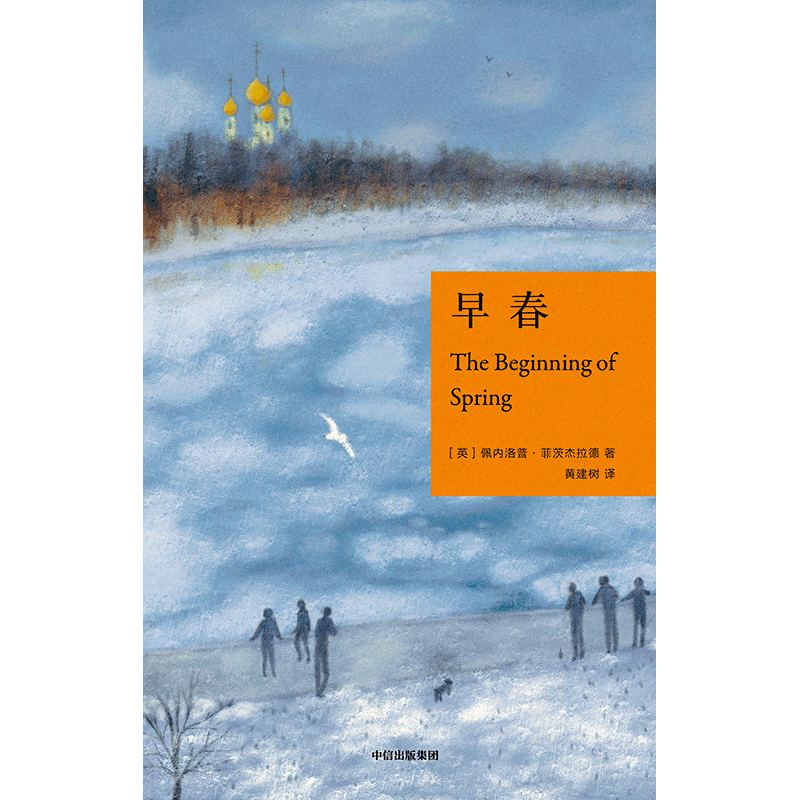

本文摘自《早春》

[英]佩内洛普·菲茨杰拉德

黄建树 译

2021 年 4 月

中信出版集团·大方

题图为本书封面,作者:顾湘