从西塞罗到马尔库斯·奥列里乌斯这段时期“曾出现一个独特的时刻,彼时,众神已灭,基督未显,唯人独存”!我的人生将有一大部分花在试图定义、然后描绘那独存于世并与全人类息息相关之人。 ——玛格丽特·尤瑟纳尔

经出版社授权,我们摘选了尤瑟纳尔代表作《哈德良回忆录》一书。本书采用书信体,透过老迈的哈德良留给十七岁继任者马尔库斯·奥列里乌斯的书信,娓娓道来一位尊贵的帝王,在生命终结之即,对人生、社会、爱情、政治、艺术等命题的观察与思考,也描述了他如何从军人一步步成为王者。书中不仅为皇帝呈现了文人、艺术家、旅行家、情人等诸多形象,还大量还原了古罗马时代的历史细节,既是一本写人生、写历史的小说,也反映了作者对人类文明的深刻思考。

回首来时路,我想,那段时光是我的金色年代。一切都轻而易举:昔日的努力得到了报偿,轻松顺畅之感宛如神赐。旅行是游戏人生:是可知、可掌握、可轻巧安排的乐趣。工作即便接二连三,却只让人乐在其中。在我这一生,权力也好,幸福也好,一切都来得晚。当时,这段人生充满正午的耀眼光芒,午睡时分的暖阳将一切,包括房间里的物品与躺在身旁的人儿,全部笼罩在金色氛围中。极致的热情自有其无邪纯真,几乎与所有其他事物一样易碎:其余的人类之美皆属观赏用途,不再是我所追捕的猎物。这场起初平庸无奇的际遇渐渐丰富了起来,却也让我的生活变得单纯:未来几乎一点也不重要,我不再求神问卜,星子不过是镶缀在天顶的奇妙图画。我从未如此愉悦地发觉:小岛海天交接处,晨曦中泛起的微光;祭祀宁芙仙女们的山洞清凉沁人,时时有成群候鸟盘踞;夕阳西下的暮色中,鹌鹑笨重地飞行。我重读诗作,感觉有几位诗人读来比以前优秀,大部分则显得更糟。我提笔写诗,作品似乎没有平时那么差劲。

在比提尼亚的树海——辽阔的软木橡树林和松树林;猎宫中,透光的格窗拱廊上,一回到家的少年,羽箭、短剑、金腰带就全卸下,随意乱丢,与狗儿们抱在一起在皮躺椅上打滚。平原聚积了漫长夏日的暑气,桑加里奥斯河畔的草原上方蒸起一道烟霭,未经驯服的马群恣意驰骋。天一亮,我们就走到河畔坡岸戏水,途中窸窸窣窣地经过一夜露水浸湿的长草,天边挂着细细的金钩月,恰是比提尼亚的标志。这个地方被赐予各种特权,甚至得以冠上我的名号。

到了锡诺普,我们受到寒冬突袭。在堪比斯基泰的严寒气候之中,我为扩港工程举行动土仪式;事实上工程早已遵我命令,由舰队水手操作执行。在前往拜占庭的路上,地方王公贵族命人在沿路的村镇入口生起巨大火堆,让我们的禁卫军聚在此处取暖。暴风雪中,横渡博斯普鲁斯海峡这趟航程极美。在色雷斯森林中,我们骑马出巡。刺骨寒风钻进大衣外袍,数不清的雨滴如小鼓一般弹打在树叶和帐篷顶上;我们在工人营地休憩暂歇:这里即将竖立起哈德良堡。达西亚战争的老兵欢呼喝彩,不久后,这摊软泥之上将造出城墙高塔。为了访查多瑙河的驻防部队,我在春天回到一个繁华的市镇,也就是今日的萨尔米泽杰图萨。比提尼亚少年的手上戴了一串德凯巴鲁斯国王的手链。我们从北边回希腊,途经清流四溅的坦佩河谷,我徘徊良久。接着去金黄色的埃维亚岛,再去玫瑰红酒色的阿提卡。雅典仅仅蜻蜓点水。在厄琉息斯,在接受秘仪奥义之时,我混杂在同来参与盛会的朝圣团人群中,三天三夜:他们唯一的防范措施就是禁止携带刀刃入场。

我带安提诺乌斯回他祖先的发源地阿卡狄亚。那儿的森林依旧与古老猎狼人居住的时代一样,无法进入。骑士偶尔马鞭一挥,还会吓跑一条毒蛇。多岩的山顶上,烈日当空,如盛夏的火球。少年背倚在岩石上,头垂在胸前,沉沉睡着;山风抚乱了他的发丝,宛如大白天里的恩底弥翁。我的年轻猎手费了九牛二虎之力才驯服一只野兔,它却惨遭猎犬们撕咬而死:在那些明媚无忧的时日中,这是唯一的不幸。直到那时,曼提尼亚的人们仍对这个比提尼亚佃农家庭一无所知,如今恍然发现他们之间有亲族关系。后来少年在这座城也有属于他的神庙,这座城也因为我变得更加丰富多彩。此处海神尼普顿祭坛的年代遥远得无法追忆,已崩为废墟仍备受尊崇,甚至禁止任何人进入;比人类起源还古老的神秘,深藏于紧闭的门扉后,恒久流传。于是我兴建了一座新的神庙,占地辽阔许多,将遗址废墟完全包覆起来,如同果实中心的果核,从此得以安置。距曼提尼亚不远的道路上,我命人重修伊巴密浓达的坟墓。他死于战场,与一同战死的年轻伙伴共葬。我竖立纪念柱,刻上一首诗,缅怀那起事迹:从久远之后的目光来看,那个时代的一切显得高贵而单纯,无论是柔情、荣耀,还是死亡。在亚该亚,哥林多地峡运动会盛大举行,自远古时代以来,排场之豪华前所未见。通过重新举办这些重要的希腊庆典,我希望能复苏整个希腊地区之活力。为追逐猎物,我们被引入赫利孔山;深秋最后一批红叶将山谷染成金黄。我们在那喀索斯照见自己的泉水畔休憩,不远处有一座爱神的祭坛:我们将狩猎的战利品,献给这位最有智慧的神祇,在神庙墙壁的金色钉子上挂上一张幼熊毛皮。

我搭着以弗所商人厄拉斯托斯借我的船,航行过群岛,悠哉于法勒隆湾停泊靠岸。我回到雅典城,仿佛回到自己的家。我大胆地插手改造这样的美感,尝试将这座令人赞叹的城市增强成一座完美的城市。经过一段漫长的衰败以来,头一回,雅典又有了新生命,重新开始成长。我将城区范围扩大一倍,沿着伊利索斯河,我预见一座全新的雅典,它是特修斯之城,也是哈德良之城。百废待举。六个世纪以前,供奉奥林匹斯主神宙斯的神庙,工程才刚开始就遭搁置。我的工匠们展开建造作业:自伯里克利以降,雅典终于再次有了振奋人心的建设。我完成了塞琉古一世想完成却未竟业之事,弥补我们的前辈苏拉在当地犯下的掠夺破坏。我亲自监督工程,每天在机械、复杂的滑轮、半成品的圆柱,以及随便堆在蔚蓝天空下的雪白石块所组成的迷宫里来回穿梭。在那儿,我感受到几分类似造船工地的兴奋气氛:一幢搁浅的建筑获救脱困,正在装设布置,为未来的亮相作准备。晚上,工程艺术让位给音乐,那是肉眼看不见的工程。各种艺术,我多少接触过一些,唯独音乐这一项,我持之以恒地练习,自认功力颇优异。在罗马时,我把这份爱好深藏起来,到了雅典,终于可以恣意地沉浸其中。乐手们通常聚集在种有丝柏的院子里,围在一座赫尔墨斯的雕像下方。约莫仅有六七人,以笛子与里拉七弦琴合奏,偶尔会有齐特拉琴的高手加入。我通常吹长笛。我们一起演奏几乎已遭人们遗忘的古老曲调,也练几首为我而谱的新曲。我喜欢多利安调的阳刚朴实,却也不讨厌奢靡或热情的旋律、激昂或灵巧的断奏,但严肃的人们对一切皆戒慎恐惧,视之为洪水猛兽,淫乱理智和心灵,从而拒之千里。穿过琴弦,我窥望我的少年伴侣的侧脸;他乖巧专注地在乐团中演奏自己的部分,小心翼翼地以指尖拨弄紧绷的琴弦。

那个美好的冬季充满友好的交际往来:阿蒂库斯财力雄厚,他开设的银行金援我的市政建筑事务,当然亦从中获利不少。他邀我去他位于凯菲西亚的花园。有一群即兴演说家和受欢迎的主流作家以他为中心,常在此聚会。他的儿子,年轻的埃罗德,十分健谈,既懂得带动话题,又说得妙趣横生。后来,在我的雅典晚宴上,他成了不可或缺的常客。曾经,雅典的青年兵役学校派他到萨尔马特边界祝贺我登基,他在我面前紧张得忘词;如今他已完全摆脱当年的羞涩。而他的日益虚荣,在我看来,顶多是小小的滑稽。来自劳狄西亚的大演说家波莱蒙,口才与希罗德不相上下,以其如帕克托勒河水般渊博浩瀚、闪耀灿烂的亚细亚风格令我着迷。这位聪明的文字专家,生活与演说的风格一样引人注目。然而,最珍贵的一场际遇是结识尼科美底亚的阿里安,我最要好的朋友。他大约比我小十二岁,当时已展开亮眼的政治及军旅生涯,至今仍持续建功效命。他处理重大事务经验丰富,对马匹、犬类及所有体能训练知识娴熟,比仅会花言巧语的人高明不知多少倍。他年轻时,曾受制于一种奇妙的狂热痴迷,若非那股精神,或许他就不是真的充满智慧,不是真的如此伟大:在伊庇鲁斯的尼科波利斯,他曾花了生命中两年的时间,在爱比克泰德临终的那个冰冷且家徒四壁的小房间度过,致力于一字不漏地记录病重的老哲学家生前最后的每一句话。那段热诚奉献的时光在他的人生中划下深刻的印记,他以一种认真的素朴,谨记大师了不起的教诲。他暗自恪遵苦修教条,一丝不苟,没有人会怀疑。他虽然长期钻研斯多葛派的功课,态度却未因而僵化,变成自以为是的智者:此人细腻过人,不至于察觉不到美德与爱一样,有其极端;且品德与爱的可贵之处,即在于稀有,是独一无二的杰作,豪迈的逾矩。先哲色诺芬处世泰然聪慧,正直无瑕,始终是他的楷模。他正在撰写家乡比提尼亚的历史。这个省份,因几位总督长期管理不善,被我纳入自己的职权下。阿里安为我的改革计划提供了许多建议。这位勤于研读苏格拉底《对话录》的读书人,完全了解希腊人特别喜欢以英雄主义、奉献精神,以及智慧来彰显热情的友谊之爱,所以,对我宠爱的少年,他待以温柔的尊重。他们两个比提尼亚人用软糯的爱奥尼亚方言对谈,词尾韵脚听来简直有如荷马的诗句;后来,我还说服阿里安使用这种方言写作。

那个时期,雅典流行的生活哲学是清心寡欲,粗茶淡饭:德摩纳克斯在科洛诺斯的小屋里逍遥度日即为典范。他不是苏格拉底,既无细腻也无热忱,但我喜欢他那种诙谐的老好人调调。喜剧演员阿里斯托曼尼是另一个心地单纯的朋友,热烈诠释古老的阿提卡喜剧。我称他为“我的希腊珠鸡”:因为他身材短小,肥润,性情欢乐得像个孩子,也像小鸟。但他比任何人都熟悉礼仪、诗歌、古代料理的食谱。很长一段时间,他让我开心,教我许多事。那段时间,安提诺乌斯特别依赖哲学家查布里亚斯——柏拉图学说弟子,对俄耳甫斯秘教略有涉猎,极为天真无邪,对我的少年如守门犬一般忠心,后来将这片赤诚爱屋及乌地转移到我身上。他在宫廷里生活了十一年,却一点也没变,依然老实、忠诚,洁身自爱地做自己的梦,对阴谋诡计视而不见,对惑众谣言充耳不闻。有时他让我恼怒,但直到我死之前,都不会把他赶开。

我与斯多葛派哲学家厄弗拉泰斯相处的时间较短暂。他在罗马功成名就之后,就退隐雅典。我聘请他当教师,但他长期受肝脓疡之苦,身体愈来愈虚弱,深信人生已不再具有任何活下去的意义。他求我允许他自杀卸职。我从来不与自愿了结者作对;我确实考虑过,在图拉真死前那段危急时刻,那是一种可能的结束方式。自杀这个问题从那时起就萦绕我心,在我看来,这是一种简单的解决办法。我按照厄弗拉泰斯的要求,赐予我的许可。我派我的比提尼亚少年去传达旨意,或许因为,换作是我,我会乐意从这样一位使者手中接获最终答案。哲学家当晚来到宫中,与我一如往常地闲聊,毫无异样。隔日,他自杀身亡。孩子因而阴郁不乐好几天,我们针对这件事谈论了好几次。俊美可人的少年满怀恐惧地看待死亡;我并未察觉他其实已多番考虑此事。对我而言,当世界显得如此美好,我难以理解为何有人要自愿离开;无论它有多少不幸,为何不坚持到底,穷尽己力,挖掘所思、所接触乃至所见的最终可能。后来,我的看法改变不少。

日期有些错乱,因为我的记忆有如一幅仅有的壁画,所有事件与好几个季节的旅行层层交叠其上。以弗所的商人厄拉斯托斯,他将借给我的船只装设得豪华舒适;船舰朝东方航行,然后往南,最后转回这在我心目中成为西方的意大利。我去过罗得斯岛两次;雪白耀眼得令人眩目的特洛斯岛,则于某个四月的早晨第一次参观,后来在夏至满月时又去了一次。伊庇鲁斯沿岸气候不佳,于是我有较多时间参访多多那。在西西里岛,我们在叙拉古耽搁了几天,探查属于阿瑞托萨和库亚奈两位美丽的蓝色宁芙仙女的神秘泉源。我想到利基尼乌斯·苏拉,他将公余仅剩的一点时间都投注在研究流水之奇妙。我曾听说,从埃特纳火山眺望,可见到爱奥尼亚海上令人惊叹的七彩曙光。我决定登上那座火山。我们从葡萄园坡地走到熔岩石区,接着走进雪里。少年舞动双腿,在那些艰险的山坡上奔跑。陪我上山的学者们则骑在骡背上。山巅上已搭盖一处遮蔽所,方便我们等待黎明。黎明到来:一道宽阔的虹彩霞光横越天际,奇异的火光在山顶的冰雪上闪耀;空旷的大地与汪洋在眼前展开,阿非利加肉眼可见,希腊依稀可辨。那是我人生的一个巅峰。什么也不缺:有云朵的金色流苏,盘旋的老鹰,不朽的献礼。

翠鸟的季节,我生命中的至点……我这么说,丝毫没有因为记忆遥远模糊而高估了当时的幸福;相反地,我必须费心努力,才不至于让那意象乏味无趣。此刻,回忆那段时光,是我难以承受的强烈感受。我比大多数人真诚,就不拐弯抹角了,在此坦承构成那份喜乐的秘密:平静,在我看来,是爱情最美的效果之一,有助于心灵的运作及锻炼修养。而我讶异,这样的喜悦,在人的一生中,那么缥渺不定,那么难得完美,然而无论我们透过何种层面追寻或获得,所谓的智者都抱着怀疑的态度,谴责这种愉悦会让人习惯或节制无度,却从不忧虑欠缺与失去;他们竟费力去强制镇压自己的感官,而不把时间花在调整或美化自己的心灵上。在那个时期,我开始巩固自己的幸福,品尝之,也评断之,毫不马虎,一如我反省自己的行为时从不放过任何细节;而什么是快感享受,难道不正是肉体热情专注的片刻?所有幸福皆是经典杰作:差之毫厘即失之千里,片刻迟疑即堕入歪道,赘添一笔则全盘皆墨,迷糊一时则愚蠢一世。我绝不是因为幸福而鲁莽行事,虽然后来这份幸福因而粉碎。凡顺应那幸福之事皆有智慧。我依然相信,比我更有智慧的人,很有可能至死都幸福。

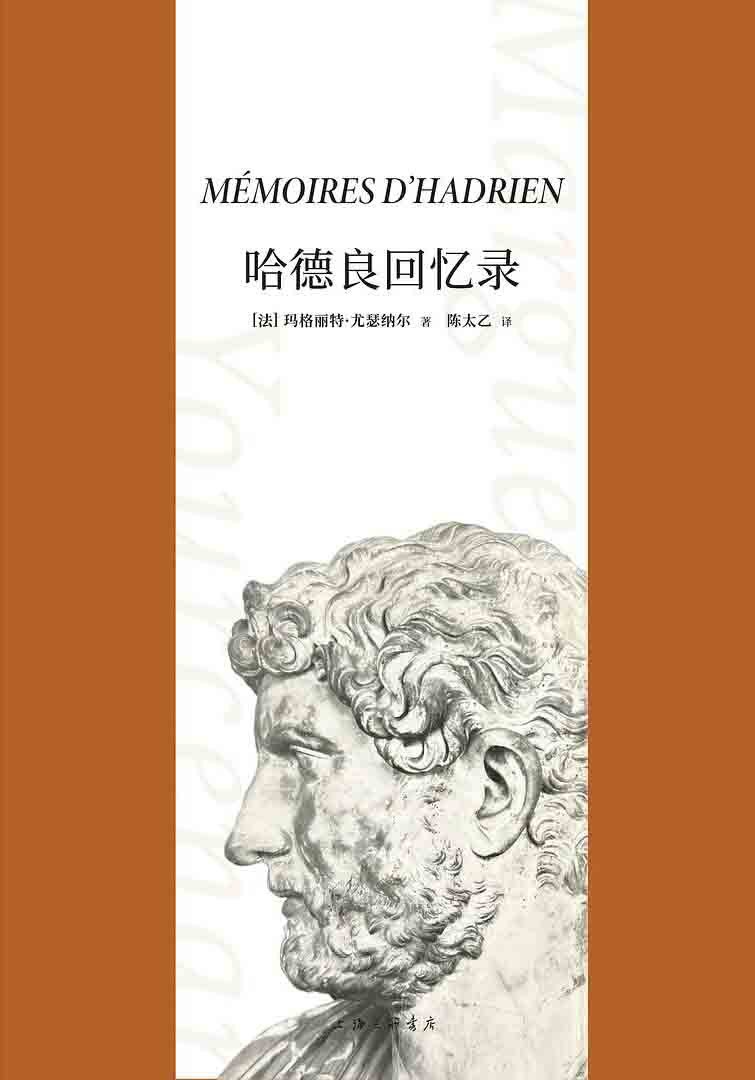

题图为哈德良与他的爱人安提诺乌斯,图片来自 Wikimedia