关于西南联大的研究已有很多,也出版了不少书,但大多是资料集,就像注册组的报告一样。比如有一本《西南联大校史》,北大出版社的,最后的修订我也参与了,可那本书我也不大满意。因为它都是资料数字,虽然也有用,但毕竟是死的,而真正的历史是要把人的精神写出来。“糟粕所传非粹美,丹青难写是精神”,把每根头发都画得一丝不错不一定就是最好,可是漫画家三两笔就能把一个人活灵活现地勾勒出来。比如丰子恺,他是老一辈的漫画家了,我看过他写的一篇小文非常有意思。有一次他去上海,在火车上遇到一个小商人,商人问他贵姓,他说姓丰。商人问是哪个“丰”,丰子恺说:“五谷丰登的‘丰’。”五谷丰登是什么?商人不知道。丰子恺想了想,说:“咸丰皇帝的‘丰’。”咸丰皇帝?商人还不知道,后来又说了好几个,他都不知道。丰子恺突然想起来了,说:“哦,是汇丰银行的‘丰’。”于是那个小商人马上惊呼:“噢——,汇丰银行!汇丰银行!”他就只知道汇丰银行。短短几句话就活画出了上海滩小商人的面貌,这就是他的“精神”。我觉得,写历史最重要的也是要把“精神”写出来,堆多少资料也堆不出活生生的人。

下面我要谈一谈我所经历的事情,虽然不见得很正确,也不见得和别人的印象一样,但它毕竟是一个“活人”的感受。比如我看到一些回忆西南联大的文章,好多是写歌咏队、演剧队的,可能这些人更活跃一点儿。但也可能给人一种感受,以为歌咏或者演戏在当时的校园生活里占了很大的比重,其实未必是这样,并不是大多数的人都喜欢演戏。我就不演戏,他们演的我也不看,而且像我这样的人不在少数,所以我们的感受就跟他们不完全一样。

另外,在政治挂帅的日子里,往往特别突出政治斗争的一面。大学不是独立王国,不可能脱离政治,肯定也要加入到社会的政治斗争里边去,这是不成问题的。可大学毕竟不是政治团体,并不是把全部的或绝大部分的精力都放在政治斗争上,它最主要的任务还是在学术方面。所以我看有些回忆或者研究西南联大的文章往往有两个偏颇,一个是过分强调政治斗争,好像这成了大学里最重要的内容。另一个就是尽量淡化政治斗争,既然大家都是校友,都是平等的,就不要强调政治,当初什么“你是反动的”、“我是革命的”都不要提。这就像黄埔同学会一样,不管是共产党还是国民党的军官,好像都亲如一家,这也不符合实际。从五四运动,到“一二·九”,到“一二·一”,从来都是两派间的政治斗争,如果完全不提也不适宜。再比如北大百年校庆,纪念文字中绝口不提历次“运动”,竟仿佛几十年来从没发生过,这恐怕也有悖于科学精神。所以我觉得还是应该实事求是,既不夸大政治,也不要过分淡化,两个偏向都不好。

01

“打倒孔祥熙!”

民主运动在中国有着悠久的历史和深刻的基础,可以从五四运动算起。五四针对的是北洋军阀,后来国民党来了,主张“一个党,一个主义,一个领袖”,告诫民众:“错综复杂之思想必须纠正。”所谓“错综复杂之思想”就包括民主主义、自由主义和马克思主义,他们要“纠正”这些思想,然后把人们都纳入到一个主义,即三民主义之中。国民党要对学生进行党化教育,学生就继承五四传统,争取民主,反对国民党的一党专政。当然,民主阵营里边也有左、右之分。包括胡适,他应该算是自由主义的右派,也不完全和国民党合作。即使后来在台湾,胡适都一直给蒋介石提意见,请他下台,当然这是不可能的事情。

抗战以前,学生运动的中心既不在国都南京,也不在最大的城市上海,而在北京,为什么?我的理解,一个是北京有传统,像五四运动,甚至于再早的公车上书、维新运动,这些新的思潮都是从北京发起的。第二,北京的地理位置比较特殊,日本人压下来,国民党不可能气焰太高。后来国民党撤退了,北京变为地方势力的控制,而地方势力并不忠实地执行国民党的意图,何况保护反蒋的势力对他们还有利。到了抗战时候,首都从南京搬到重庆,可是学生运动的中心却在昆明而不在重庆,也是这两个原因。一个是传统,几个北方的大学都到了昆明,有搞运动的传统。另外一个也是因为有地方的特殊势力,国民党的直接统治不那么有力,所以昆明变成了学生运动的中心。而且后来的学运规模变得非常之大,成了席卷全国的运动。

民主运动始终没有停止过。国民党只有在 1937—1938 年,就是抗战的前一两年有点振作的样子,比如在上海打,一直到台儿庄、徐州、武汉,确实都是大规模的战役。可是进入相持阶段以后,战事不那么紧迫了,战时统治有利于其专制,国民党就开始腐化了,而且速度非常之快,像癌细胞的扩散一样,简直没有办法。尤其是在战争的困难期间,物资极度缺乏,贪污腐化更容易,只要你有那个本事,倒腾一点儿就能发财。于是有的人就开始大发“国难财”,而且往往首先是那些有官方背景的,结果贫富差距越来越大,社会矛盾越来越尖锐。从 1939 年开始,民主运动又从低潮转向高潮。校园里的一些民主教授,比如张奚若、闻一多,本来多少还是拥护国民党政权的,态度也开始大幅度转变。

1942 年 1 月的“倒孔运动”是由孔二小姐的洋狗引起的,那只不过是个导火线,是个诱因,而真正的原因是对国民党政府的激烈不满。1941 年 12 月 7 日,日本偷袭珍珠港,接着就打下了新加坡、香港、菲律宾、印尼,不到一个月的时间横扫西太平洋,真是大出人们意料。国民党一点儿准备都没有,给打了个措手不及,赶紧派飞机到香港,把一些重要的人运回来。那天飞机飞回重庆,孔二小姐带着她的洋狗走下来,被报纸曝了光。因为那时候很多在香港的中国人都没有出来,包括陈寅恪,那可以算是国宝级的大师了,人你都不救,倒先带条狗?消息一传出去,大家都义愤填膺,再加上平日积累的不满,结果一哄而起。

记得那天上午就贴出了大字报,中午我和同学正在宿舍里聊天,忽然听见有人在校园里喊:“上街去打倒孔祥熙!”我们就都出来看,呵,果然聚集了很多人。大家马上拿纸写字,然后找个棍子绑上,举着就上街了。后来云南大学的人也出来了,昆明的中学生也出来了,浩浩荡荡的,规模很大,一路上喊:“打倒孔祥熙!”“打倒孔祥熙!”其实就是针对蒋政权的。因为孔是蒋的人,当时是行政院院长,相当于现在的国务院总理了。游行回来后,大家都挺累的,我还记得一个同学说:“啊呀,今天真痛快!今天真痛快!”好像出了一口怨气一样。社会不公正,国难期间民不聊生、非常痛苦,可还有人借机发财?这是压在大家心里多年的一口怨气。

回来以后,学校召集了一个临时大会,两位校长都来了。梅贻琦校长主持,说:“昨天,我和蒋先生一直都跟着你们,唯恐你们出事。……幸亏没有出什么事,你们不知道,这个事情弄得很严重。现在是战争时期,你们不能老是这样。”当然他心里也很紧张,真出了事,他作为校长很麻烦,抓走学生麻烦,真要死了更麻烦。讲了好一阵,说:“现在,请蒋先生给你们讲话。”蒋梦麟校长站出来,说:“形势是很严重的,你们就到此为止吧,不能再闹了。……你们要再这样闹下去,学校就得关门!那还不如我现在就关门,自己把学校牌子给摘了。”蒋梦麟校长讲完,梅贻琦校长又出来,说:“好,刚才蒋先生说的你们都听到了,这就是最后的话,你们不能再闹了。否则真出了事,我们学校就不存在了。”所以那次就没再闹下去,但那只是随后几年更大规模民运的序幕。

02

一多先生被刺

到了抗战的后期,1944—1945 年,国民党已经不能控制舆论了。虽然那时候民众并不了解马列主义,我们在学校都不曾听说有“毛泽东思想”一词,但青年学生普遍反对国民党,要求民主,而且呼声越来越大。所以后来国民党也有个提法,叫作“清明政治”,搞了些民主选举之类。我记得街道上贴了个榜,写在上面的都是选民,包括冯友兰等等这些名人都榜上有名,让大家去选举,也算是做出了民主的姿态。不过那东西真是民主吗?我就不相信,我想大家也不相信。

民主运动在昆明搞得挺热闹,这和云南地方势力的保护也有关系。当时的云南省政府主席龙云是地方军阀,不属于中央系统,双方总有利害矛盾。凡是反蒋的势力,龙云都多少采取保护的态度。凡是反蒋的运动,他虽然不公开鼓励,但也不怎么过问,无形中给民主运动造成了一个很好的条件。所以,联大在云南的头七年中始终没发生过“惨案”,没打死过人,也没怎么镇压,这在蒋统区中很少见。当然这也和龙云自己的利益有关,所以抗战刚一胜利,蒋马上就把龙云给“解决”了。1945 年,国民党派军队接收日本占领区,龙云的滇军被调到北越受降,结果昆明的驻军就留下杜聿明的第五军。一天早晨突然搞了个戒严,把省政府给包围了,掐断所有电话线,然后请他到重庆去做官。第五军和云南地方军队有过一阵小规模的武装冲突,打了两三天,最后还是派何应钦和宋子文来调解,弄架飞机把龙云送到了重庆。名义上是去做军事参议院的院长,其实就是把他给绑架了,挂个很高的空名,等于被软禁了。后来杜聿明被调到东北,换了关麟征做云南警备司令,那也是蒋的嫡系。国民党夺权以后,云南由蒋直接控制,他是要镇压民主运动的。可是昆明的民主运动并没有停止,还在继续闹,所以紧接着就发生了“一二·一”惨案。

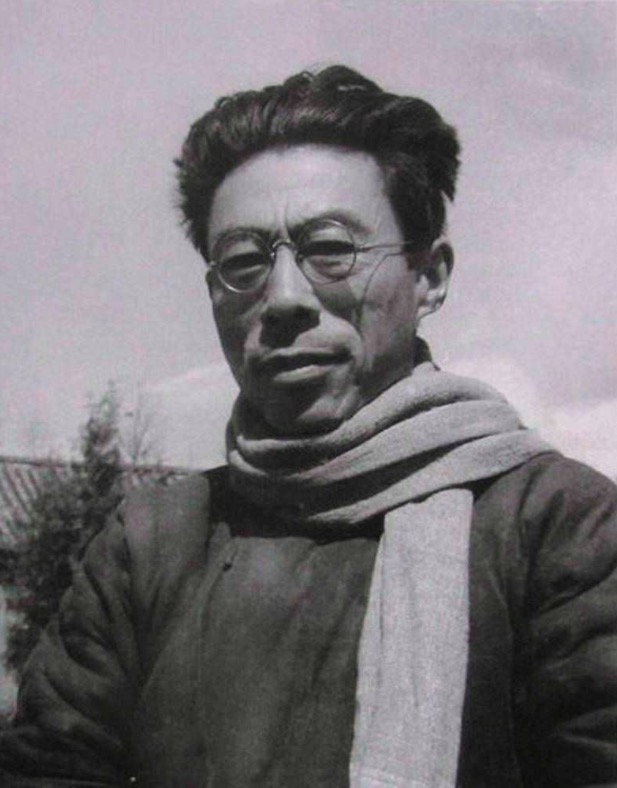

- 闻一多

抗战胜利以后,最重要的问题就是内战危机。可是蒋介石处心积虑要打,想把共产党消灭了,甚至于把龙云这样不是嫡系的力量也都消灭了。日本是 8 月 15 日投降的,此后的几个月里,中国的政治空气非常紧张。民主运动在重庆、昆明都闹得很厉害,后来上海、南京以及北方也都在闹。1945 年 11 月 25 日晚上,在西南联大草坪上举行一个会议,反内战、争民主,还请了四位先生讲话,其中有费孝通、钱端升。当时我在宿舍里,离得不远,突然听见重机枪声音大作,“咔咔咔咔”打得非常厉害,仿佛就在耳边上。记得我的同学说:“不好,要出事。”大会当然没法开了。第二天早晨,据官方宣布,说是发现了匪情,他们在剿匪。其实大家都知道不是这样,什么土匪,他们就是针对这个大会的,这种借口实在恶拙之极。同学们十分激愤,把上课的钟给卸了下来,开始罢课,这就是“一二·一”运动的开始。

这次罢课是最久的,大概持续了两三个月,学校等于处在停顿状态。12 月 1 日那天跟军警(其实是穿着便衣的特务)对峙的时候,打死了四个人,其中三个是学生,还有一个中学教师。尸体放在大图书馆里,昆明各界人士都来悼念,我和几个同学也去送了花圈、挽联。那时学校的主要领导都不在,梅贻琦飞回北京准备复员,蒋梦麟已辞去北大校长的职务,到重庆做了行政院秘书长。胡适当时是北大校长,但他人在美国,就由傅斯年代理。傅斯年刚到昆明的时候,同学很欢迎他,学生代表去见,他也慷慨激昂的,说:“你们都是我的子女,打死我的学生,就是打死我的子女,不能和他们善罢甘休!”态度也挺好的。可是后来,傅斯年基本上站在国民党一边,希望把这个事情从速了结,并没有可能真正解决问题。不过民主斗争是这样的,有理、有利、有节。1946 年 3 月 17 日出殡那天有个大规模的游行,全市的学生几乎都参加了,而且社会各界都非常同情。我们转遍了昆明主要的街道,也算是胜利。后来傅斯年回重庆,也向蒋介石做了汇报,终于把警备司令关麟征给换了下去。更重要的是,“一二·一”运动正式揭开了此后三年席卷全国的学运,即毛泽东所谓开辟了“第二战场”。国民党政府受到强大的内外夹攻,终于垮台。

刺杀闻一多是 1946 年夏天的事。李公朴先被刺,闻先生参加追悼会,上去骂了一顿特务,回家路上就被刺死了。当时联大师生陆续北返,大概已经走了一半的样子,我是 8 月才离开,算走得比较晚的。那天中午正在屋里和同学聊天,一两点钟的时候,听见外面两声枪响。因为那几天气氛紧张,感觉一定出了什么问题,赶紧出去看。只见有人用担架抬着一个人匆匆忙忙走了过去,身上带着血。后来听人讲,说是闻一多被刺,送到云南大学医院去了。等我们赶到医院,人已经死了,尸体摆在院子里,周围有七八个人,神态严重。后来陆陆续续又来了一些人,云南大学的尚钺先生也来了,哭得很伤心,边哭边说:“一多,一多,何必呢?”不知他是指“你何必从事民主运动”呢,还是“你何必把生命都付出来”,我不太清楚,不过给我的印象很深。

03

一个人的政治底线

过去的学生运动,凡游行我都参加,因为像“打倒日本帝国主义”的主张我们当然拥护。但除此以外,别的活动我都不参加,从中学到大学都是如此。第一,自己不是那块材料,既不会唱、不会讲演,也不会写文章做宣传。第二,从小我就有一个印象,政治是非常之黑暗、复杂、肮脏的东西,一定要远离政治,父亲也是这样告诫我的。所以实际上,我就给自己画了条底线:爱国是大家的义务,反对侵略者是国民的天职,游行我参加,回来也是挺兴奋的,宣言里也签名表态,但是实际的政治活动我不参加。

我的二姐何兆男(后改名何恺青)在北大读经济系。那时国民党还控制着北京,宪兵第三团团长蒋孝先是蒋介石的侄子,时常到学校里抓人,凶极了,我二姐就被关了一年。所以她本来应该 1936 年毕业,结果 1938 年才毕业。三姐何兆仪读北大化学系,她是地下党,“一二·九”的积极分子。那时候蒋的所谓中央势力撤退了,宪兵第三团也走了,情况好一些。1936 年抬棺游行,她被宋哲元的 29 军抓起来关了十多天,蒋梦麟校长把他们保了出来。可是“文革”的时候,又说我三姐是美帝特务、苏修特务,弄得她得了神经病,不久就去世了。我曾想,假如当初她只念她的化学,解放后也一直搞她的专业,虽然不见得一定能有什么成绩,但无论如何最多只是个走白专道路的帽子,不会有那么沉重的精神负担。我的妹妹 1942 年入学,联大中文系,也是“一二·一”的积极分子。她和爱人肖前 1946 年底去了解放区,改叫柯炳生,算是投向革命阵营的,不过下场也都不好。解放以后,我的妹妹曾是人民大学语文教研室的党支部书记,拔白旗的时候受命去组织批两位老先生。1959 年毛退居二线,刘少奇到了第一线,定了许多新的办法,加之“自然灾害”和三年饥馑,政治上缓和了很多。白旗不拔了,又让她向遭批判的老先生道歉。她想不通,自杀了。或许这样也好,不然你连这么一点小事都承受不了,“文革”时候多厉害?那早晚也逃不过去的。

我姐姐熟识的那些同学里,如果继续革命的话,好多都是名人了,但也多是坎坷一生。关士聪先生和我姐姐很熟,地质系的,后来是中科院院士。西南联大五十周年纪念的时候,我在昆明见到他,谈到我姐姐时,我说:“一个人贵有自知之明。不是搞政治的材料就别去搞,结果把自己弄成那个样子,有什么好?”他不同意,说:“不能那么说,当时都是爱国。”这一点我也承认,当时都是爱国。可你应该适可而止,自己是不是干政治的材料,得有个判断。你要把政治作为职业的话,就得有长远的眼光,不能仅凭当时的一阵热情。毕竟爱国之后还有很多其他的事情,都是想不到的。

42 级物理系里有个同学叫李振穆,也是我的中学同学,比我高两班,上大学的时候比我高一班。李振穆学习很不错,而且是非常进步的,后来我才知道他是地下党。1941 年皖南事变的时候,传闻要抓共产党,学校里有一批进步的学生就都跑了。他也跑了,只念到三年级。我几十年没见过他,他大概也不认得我了。“文革”开头的时候,有一次在党校开斗争大会,让我们单位的人都去参加,我也跟着去了。台上揪了六个人,这边三个是“三家村”,吴晗、邓拓、廖沫沙。那边三个不大认得,可最后一个是李振穆,我一眼就认出来了,几十年没见,还是老样子。我不知道他是哪一路的英雄,旁边的人告诉我,说:“这个人是北京市委高教局局长,叫李晨。”这时候我才知道他改了名字。

“文革”一开头,凡教育界、文艺界岗位的负责人几乎都被说是刘少奇资产阶级司令部的人,没有不挨斗的,所以那时候我倒没觉得意外。可是后来又过了几年,美籍华人纷纷回国,包括一些大名人,我才觉得李振穆有点儿冤。当年李振穆一直是进步的,学习也挺好,怎么就成了黑帮?挨批挨斗、吵架、关牛棚,给整得挺惨。可是在我的印象中,有的美籍华人学者以前一直比较右,还参加过三青团的夏令营,那是国民党的特务头子康泽主持的,和戴笠等等一些人被称作蒋介石的“十三太保”。当然,参加的学生也不一定就是三青团,不过那个组织的性质总是国民党官方的。再者,解放后强调的思想改造,首先就要明确为谁服务的问题。他们后来一直在美国,无论怎么说都是为美帝服务的,还入了美籍,结果回来却成了座上客?所以,一个人的一生有幸、有不幸,看你选择哪条路了。如果李振穆当年不参加革命,就学他的习,只念他的物理、走白专道路,念完了书出国,也不回来,我想他也会是知名的科学家了。而且应该混得不错,假如又是美籍学者,回来也被待如上宾,这样倒挺好。可是他选择了革命的道路,结果沦为阶下囚,成了黑帮上去挨斗……,人间似乎有点太不公平了。

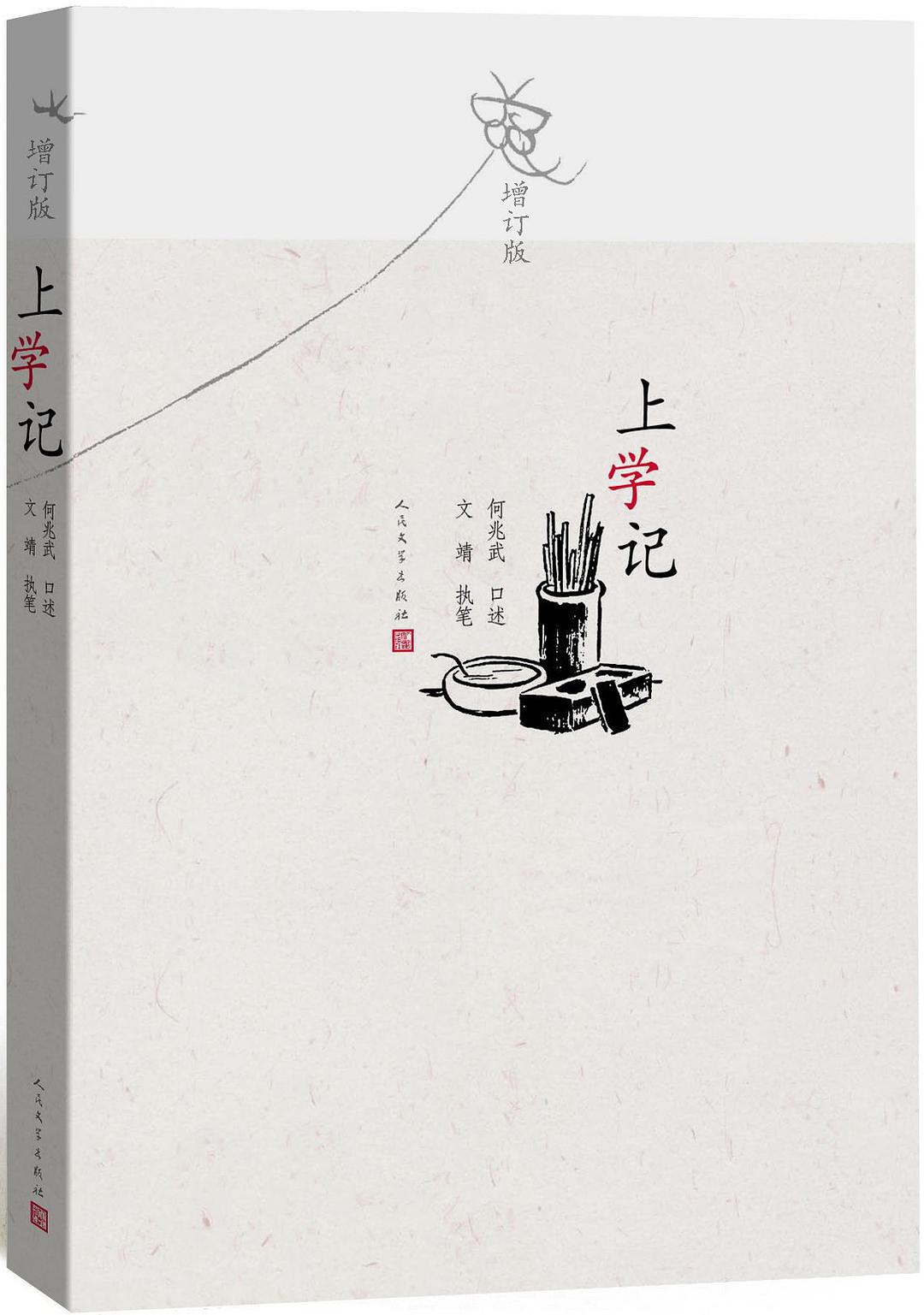

本文摘自《上学记》,注释从略

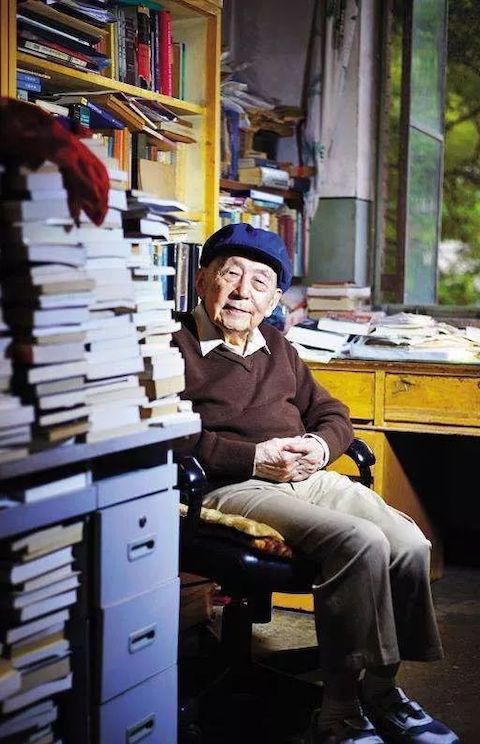

何兆武 口述 / 文靖 撰写

上海人民文学出版社

2016 年

题图来自 Bruno Ramos Lara on Unsplash