据世界卫生组织统计,全世界有超过 3.5 亿人受抑郁症困扰,抑郁症已成为世界第四大疾病,而且患者人数还在快速增长,预计 2030 年将成为全球疾病负担的第一位。处于长久危机之中,面临不确定的时代与不稳定的生活,人们的精神健康势必受到影响。

现在我们说的“抑郁症”(depression),始于 20 世纪西方,历史并不悠久。那在“抑郁症”没有被发现之前,世界上的人难道就不抑郁吗?显然不是。每个时代都有人饱受精神痛苦折磨,只是他们不以“抑郁症”命名而已。所以,“抑郁症”如何在西方社会诞生,怎样成为精神痛苦的代名词,以及从西方扩散到其他地方时,如何与当地的社会、文化和医学相互作用,构成其庞杂历史与现实的一部分。

从这个角度,我们很容易明白,抑郁症不能只从普遍性的科学视角(医学和心理学)理解,也要结合社会、文化、历史等语境化因素探讨。这也是为什么抑郁症的界限一直不是那么泾渭分明[1],生理、心理、文化和社会都在起着不同作用,所以治疗也不能局限于单一方式。

以 2022 年中国出版关于抑郁症的新书为例,就涵盖了许多视角,比如医学的《发炎的大脑》、心理学的《走出幻灭》《抑郁症自救手册》、社会学的《诉说忧伤》、历史学的《抑郁帝国》、患者声音的《大自然治好了我的抑郁症》《走出抑郁症:徒步环游 3000 英里的治愈之旅》,等等。

众多视角中,医学和心理学是主流,抗抑郁药和心理咨询也是如今最常见的治疗方法。相比之下,历史学、社会学和患者声音等人文角度比较边缘,许多人也忽视它们的存在。为了弥补这方面的不足,我以美国波士顿学院社会学教授戴维·A.卡普(David A.Karp)的著作《诉说忧伤》(Speaking of Sadness)为由头,就抑郁症的社会学分析访谈了该书译者萧易忻。

萧易忻现在是华东理工大学社会工作系副教授,博士毕业于英国埃赛克斯(Essex)大学,2016 年出版过《抑郁症在中国产生的社会学分析》一书,是中国为数不多关于抑郁症的社会学专著,曾入选第三届“中国社会学会年度好书推荐”的十大好书。

《诉说忧伤》是一本特别的书。作者卡普不仅是研究抑郁症的学者,自身也是抑郁症患者,深知精神病学领域的问题,希望更多人倾听患者的声音,关注影响症状形成的环境和社会因素,不再简化为量表和手册[2]。

“我坚持认为,自 1980 年以来,精神病学领域追求科学和理性的做法消除了病人叙述故事的声音,对倾听病人讲述与疾病斗争过程中的社会语境相对冷漠,这其实降低了病人对治疗者的信任。更麻烦的是,不尊重病人、不从病人的角度考虑可能会导致更多的药物治疗,而后者被许多人认为最终弊大于利。……我特别想让读者意识到一点,即尊重那些通常被无视、因而其自我被贬低的个体故事具有政治意义。很多以前,卡尔·马克思就告诉我们,所有富有成效的社会变革都源于集体叙事。”卡普在书中写道。

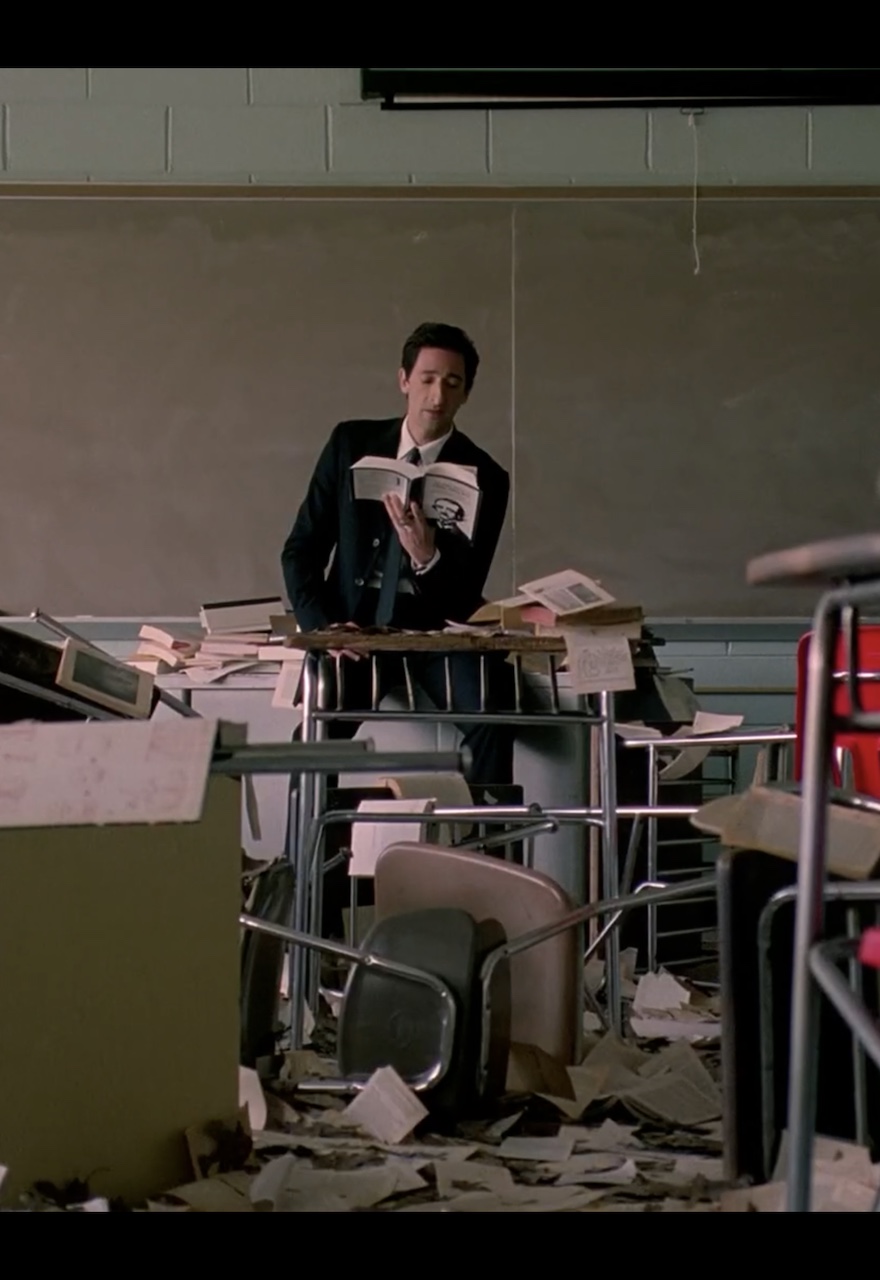

基于这种关怀,卡普不试图解释什么导致抑郁症或者如何治愈抑郁症,而是采用符号互动论的视角,关注抑郁者如何理解这种从本质上来说是模棱两可的生活情境,他们的抑郁意识如何随视角推移而发展,他们如何看待精神病学和药物治疗,以及如何与家人和朋友打交道。研究方法主要是深度访谈 50 名被“正式”诊断为抑郁症,因此一直在接受精神病专家治疗的患者。

卡普认为,抑郁症本质上是一种断联的疾病。许多受访者将抑郁体验比作溺水、窒息、坠入无底洞或身处黑暗无光中的隧道等。他们非常渴望与他人的联结,但同时却被剥夺了建立联结的能力。抑郁症的大部分痛苦来源于患者认识到,人际联结能让自己感觉更好,但在抑郁症发作期内,患者丧失能力,无法建立这种联结。长此以往,退缩将使恐惧和自厌融合,催化出绝望,而绝望又会反过来使退缩的冲动更加强烈,形成真正的恶性循环。

在他看来,个人的情感健康与整个社会的健康密不可分。某种意义上,抑郁症和焦虑症患者都是社会的受害者。其中,三种文化趋势(医疗化、断联、后现代化)催化个人错位和抑郁症产生。“医疗化”指的是文化诱导大众有意愿将情绪痛苦视为一种需要医学干预的疾病。越来越多的医学和其他治疗专家介入我们生活的方方面面,为将疾痛(illness)解释为一种不正常的疾病(disease)[3]建立了基础;

“断联”主要指美国人工作和家庭中日益减少人际联结,比如失业、离婚、临时工、不稳定就业、过度的个人主义、自由又孤独的生活方式;“后现代化”指美国人艰难寻找自我之旅。整个社会让人能抓住和相信的东西很少,无论什么价值、仪式和信仰,都只能提供暂时安慰。构筑社会生活和个人生活秩序的可靠意义结构已然崩溃,造成一种“本体论意义上的不安全感”(ontological insecurity),所有人越来越容易陷入一系列情绪障碍。

卡普觉得,治疗抑郁需要人们重建社群和联结。他说:“如果我们不履行个人对社会的责任以滋养社会,我们就要付出个人患病的代价。集体痛苦的累积最终会产生改变社会结构的冲动,而这种社会结构正是导致我们许多人生病的原因。如此看来,数百万受情感障碍折磨的个体是这一辨证过程的一部分。在当前这种文化不满的时刻,我们也许能够更好地理解我们所有人都相互关联并对彼此负责这一精神信息。”

和卡普不同,萧易忻的书分析语境是中国,核心问题是:为什么在国际比较上,中国抑郁症的终身患病率总是低于其他国家?他基于新自由主义全球化的视角提出了一个分析架构加以解释。结论是,中国在“抑郁症产生的社会结构”上大多已具备生成抑郁症的基础,但“生产抑郁症的社会建构”中条件尚有不足或被隐藏。一旦“社会建构”的条件更充分,估计中国病患的比例将会升高。

《抑郁症在中国产生的社会学分析》出版 7 年后,中国与世界发生许多变化,对应的分析也随之变化。萧易忻说:“面临险峻的经济形势,抑郁症的状况不容乐观。然而这个架构不再是承平时期的新自由主义全球化,而可能是地缘政治两极化下的另类全球化。……这也导致中国会给自己压力,要跟美国竞争,反映在教育等各个行业面临全面提升的紧迫性。强国的论述亟欲摆脱被卡脖子的瓶颈,诸多领域将会处于类似军事化管理的状态,大家在各自的行业中上紧发条,时时处于战斗状态。在这样的氛围下,‘躺平’的论述是不受欢迎的。”

以下是《小鸟文学》和萧易忻的访谈节录。

01

抑郁与自我、社会有什么关联?

小鸟文学:《诉说忧伤》的第七章“疾病、自我与社会”是探讨文化趋势和抑郁症之间的联系,作者戴维·A.卡普提出了“医疗化+断联+后现代化=个人错位”这一理论方程式加以解释。但他分析的语境是美国,如果反观当下的中国,你觉得会有什么异同吗?之前你也对中国的抑郁症做过研究,写过《抑郁症在中国产生的社会学分析》这本书。

萧易忻:他的框架跟我有重叠的部分,只是讲法不一样。譬如“医疗化”,在我的著作中的“第二部分:社会建构篇”提及了产官学媒(企业、政府、学界、媒体)复合体怎么共同催生抑郁症?抑郁症在社会层面越来越多被人认知,然后什么手段都要用医疗方式解决,这其实就是“医疗化”。

即尊重那些通常被无视、因而其自我被贬低的个体故事具有政治意义

关于“断联”,在我书中的“社会结构篇”中也有类似看法。我的书有谈到生产面及消费面的问题。生产面谈到空间跟时间巨变。在空间的变化方面,新自由主义全球化之后,资本集中在城市,跨境流动、跨省流动,产生农民工、高管等流动的问题,这让家庭结构产生松动的可能。外遇、离婚、留守儿童等社会现象其实都是顺着资本相对集中在某个地方所衍生的结果。资本集中于城市在空间上造成大量流动,松动了原先稳定的家庭结构,进而产生社会问题,也就连带影响到抑郁症的产生。而卡普所提及的“断联”,其实跟我所提的家庭结构松动所引发的外遇、离婚、留守儿童等问题非常类似。