《书籍与文明:英国维多利亚时代的知识生产与人文景观》是一部英国维多利亚时代“知识社会”进化小史,将带领读者跨越百年重温维多利亚风尚,感知书籍与文明的互塑共生。回顾了维多利时代的“知识生产”光景:构建专业化的知识学科、为国民大众出版知识与探寻知识生产的价值隐喻,详细探讨的历史个案反映了该时代人文知识生产的不同侧影,其产生的巨大影响印证了英国中产阶级及其文化对“知识”的重新塑造,映照出 19 世纪英国这一“知识社会”的理念光谱,并表现出英国“知识制造工业”现代化流变的不同样态。

乔安妮·霍洛斯(Joanne Hollows)在其《家庭文化》(Domestic Cultures)中谈道:“家庭生活同义于家庭的概念从来不是自然而成或传统生成的,而是 18 世纪以后一系列文化、社会和经济转型的产物。”在维多利亚时代,工业化带来的技术进步与物质丰裕改变了家庭原本的结构,人们融入家庭生活的情绪空前高涨,现代的家庭模式随之形成。

“家庭生活崇拜( the cult of domesticity)”来源于人们对“家”这一概念产生的不同认识与期望,因为“家”之于家庭成员来说,成为情感寄托的空间而具有了私密性。

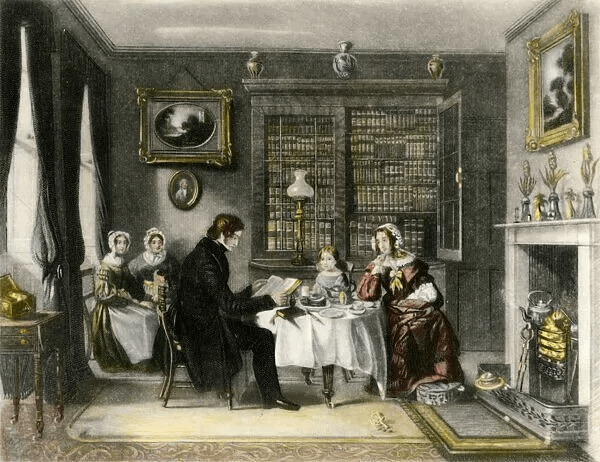

- 英国“家庭生活崇拜”价值观典型场景

19 世纪初,中产阶级经济地位的崛起的确让中产阶级在政治上获取了更多的发言权,但他们仍然需要寻找一种合适的话语来维护其文化的合法性。于是,将家庭作为培养“情感个人主义”的重要场所,成了中产阶级借以构建自身文化领导权的重要手段。这一时期涌现的一大批家庭手册、家庭礼仪指南,从侧面反映了中产阶级试图通过占据家庭文化这一场域来实现自身文化认同的目的。这也象征着,良好的品德、稳定以及舒适的中产阶级家庭形象就此诞生。

- 维多利亚时代的中产阶级家庭生活。

在维多利亚时代,家庭不是一个单一的概念,它是家庭成员参与家务活、家庭阅读等日常活动,以及维持家居装饰、家内秩序、饮食、卫生等状况的共同集合。从更广泛的意义层面来讲,它还包含家庭责任,如家庭事务的运作、强调其在管理财产与社会行为上的功能,以及家庭成员之间的照顾与养育。

在中产阶级核心家庭中有着明确的性别分工,男性家长对家庭内的女性成员享有法律和财产上的合法控制权,“他是父亲、丈夫和主人,以坚定的智慧把家治理得井井有条。他是监护人,是领路人,是法官,他使家里的财富堆积如山”。妻子的职务就是做好家庭主妇,约翰·罗斯金说主妇的工作是:第一,使家庭成员都高高兴兴;第二,每天为他们做饭;第三,为他们准备衣物;第四,令家庭成员干净整洁;第五,教育子女。

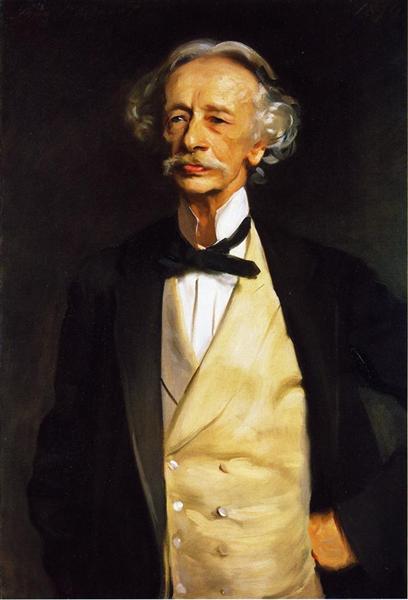

在维多利亚时代的人看来,家庭不仅仅是体力与情感的避风港,还是培养美德的地方。女性在家庭的天地里扮演着“家庭天使”的角色,承担为男性提供舒适家庭环境的“工作”。1854 年英国诗人考文垂·帕特摩尔(Coventry Patmore,1823—1896)出版了著名诗集《家庭天使》(Angel in the House),其中所描绘的中产阶级理想妻子形象准确地概括出维多利亚时期人们对女性的想象。该诗集对“家庭天使”的描绘是这样的:

她有虔诚的气质,天使般的神情;最善良的人所知善良的事都写在她那亲切的脸庞,失去信仰的人从她的神情可看见天堂和希望……纯洁的妇女的生活应该完全在家中。她维护着较高的道德水准,保护丈夫的良心。

英国诗人考文垂·帕特摩尔(Coventry Patmore,1823—1896)。

于是,代表着维多利亚时代理想女性的“家庭天使”形象出现了,人们期望她忠于丈夫、服从丈夫。天使是被动的、无能的、温顺的、迷人的、优雅的、同情的、自我牺牲的、虔诚的,最重要的是——纯洁的,而丈夫则是作为一家之主欣赏这一妻贤子孝的温馨家庭氛围。马丁·塔珀(Martin Tupper,1810—1889)有一首表现中产阶级男性享受家庭生活的诗:

他注视着围着他的孩子们,孩子们绽开笑靥;

他笑容可掬,孩子们对他嬉闹叽喳。

他伟大崇高,孩子们对他顶礼膜拜。

他至爱至仁,孩子们对他报以笑语。

他言行一致,孩子们对他感佩莫名。

他令出如山,孩子们对他敬重有加。

他的至交皆人中俊杰;

他的府第一尘不染,洁净幽雅。

- 维多利亚时代的“家庭天使”。

19 世纪中产阶级的女性逐渐隐退至家中,充当贤妻良母的角色,被男权社会戴上“家庭天使”的冠冕,以此来对其进行规训。在家庭中,妻子处于从属地位,是丈夫的附属品。在家庭生活中,妻子不仅要负责家政管理,还要负责管教子女。于是,女子的学识便和子女的教育、家庭的道德联系在一起。

亚当·斯密曾在《国富论》中指出女性学识与家庭之间的关系:

女子所学的一切,无不明显的具有一定的有用目的:增进她肉体上的风姿,形成她内心的谨慎、谦虚、贞洁及节俭的美德,教以妇道,使她将来不愧为家庭主妇等。

- “家庭天使”的理想形象:居住在温莎城堡的维多利亚女王与阿尔伯特亲王。

女性作为维多利亚时代家庭的中心,其主要特征是“母性”与“女性道德”,其学识对家庭有着重要的影响。因此,针对与女性学识有莫大关联的阅读,追求理想家庭模式的中产阶级必然要对其有所规范。

一、阅读的意义?

阅读是获取知识的有效方式,阅读活动往往是一个人实现或确认身份感的工具,常被认为是社会进步的标志。

在 19 世纪,社会对阅读有着两种矛盾的观点。第一种观点较为直接,认为阅读是一种无用之物,浪费了原本可以花费在家庭事务上的时间,人们担心“散漫的阅读是非常有害的”。另一种观点则更为隐晦,他们将阅读视为闲暇时间的消费形式,并将其和意识形态联系起来,阅读被看作是控制主观性、获得不同类型知识的一种手段,以这种方式可以达到不同的社会期望和标准。因此,阅读有助于支持中产阶级家庭理想的意识形态,被看作是沟通情感、净化心灵、经营家庭的工具。

据 1847 年《弗雷泽杂志》(Fraser’s Magazine)一位撰稿人说:

爱书是一种家的感觉——家庭团聚的甜蜜纽带——也是家庭快乐的源泉。它在静谧的炉边散发出魅力,打开人们内心隐藏的共鸣,减轻病痛或孤独带来的疲惫,使志同道合的人在情感和思想的甜蜜陪伴中团结一致。它对它的信徒们散发出一种温和的、人性化的影响,甚至把悲伤本身哄得暂时忘却。

爱书是善良的天使,它在穷人的火炉边守望,并使之圣洁;把他从隐藏在魔法圈之外的诱惑中拯救出来;给了他新的思想和崇高的抱负;使之振作,仿佛把他从日常单调的机械工作中解脱出来。妻子赞美它,如同一边微笑着坐着,一边做着针线活,时而倾听丈夫的声音,时而让孩子安静地躺在她的膝盖上。她赞美它,因为它把他留在她身边,使他愉快、有男子气概、心地善良——尽管对他读的书懂得不多,但是敬畏阅读,因为它使人进步。

阅读还被认为是一种模仿社交的方式,以间接的方式向女孩介绍她可能在自己的生活中遇到的情况,或她应尽力避免的情况。因此,关于礼仪和良好行为的规则,尤其是做出道德判断的能力,她们只要反复阅读,就可以被灌输。阅读的内容常常跟社交圈层联系在一起,《女孩自己的报纸》(Girl’s Own Paper)将读好书的意义定义为:

提高思想的基调,净化道德……一个女孩会成为其所喜爱的作家优雅作品的反映,尽管她可能没有富有或高贵的朋友,但如果她在莎士比亚和弥尔顿的社会中游走,那么她将永远不会平庸,并永远使自己受到尊敬。

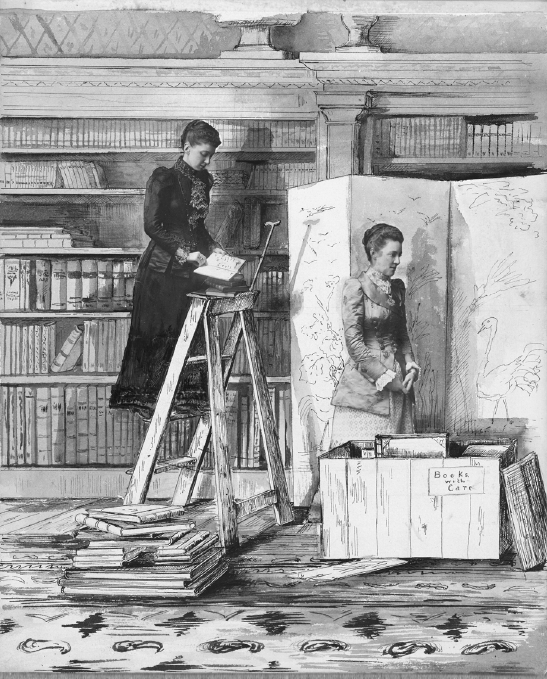

- 书店里的两名女性顾客。(约 1890 年,创作/拍摄者不详)

通过阅读,可以判断一个人的品味和气质。通过阅读,读者可以将自己投射到被描绘的友谊和家庭关系中,这些关系可能会给她带来情感上的满足,以及获取她在日常生活中无法获得的社会经验。

尽管对阅读持有不同的观点,但是他们却在限制女性阅读这件事上达成了惊人的一致。到了 19 世纪中叶,一些评论家和散文家开始猜测印刷术的迅速发展所带来的普遍危险。印刷术的发展带来了书籍的繁荣,但是过度滥读被认为有削弱道德的风险。许多维多利亚时代的人认为阅读会对心理健康产生影响,因此阅读是当时家庭政治最重要的一种手段。

在维多利亚人眼中,女性阅读必须被监管,因为它是家庭理想构建的关键因素。

二、应该读什么?

在维多利亚时代,阅读不仅是一种消遣,而且被视作比正式教育还要重要的部分。

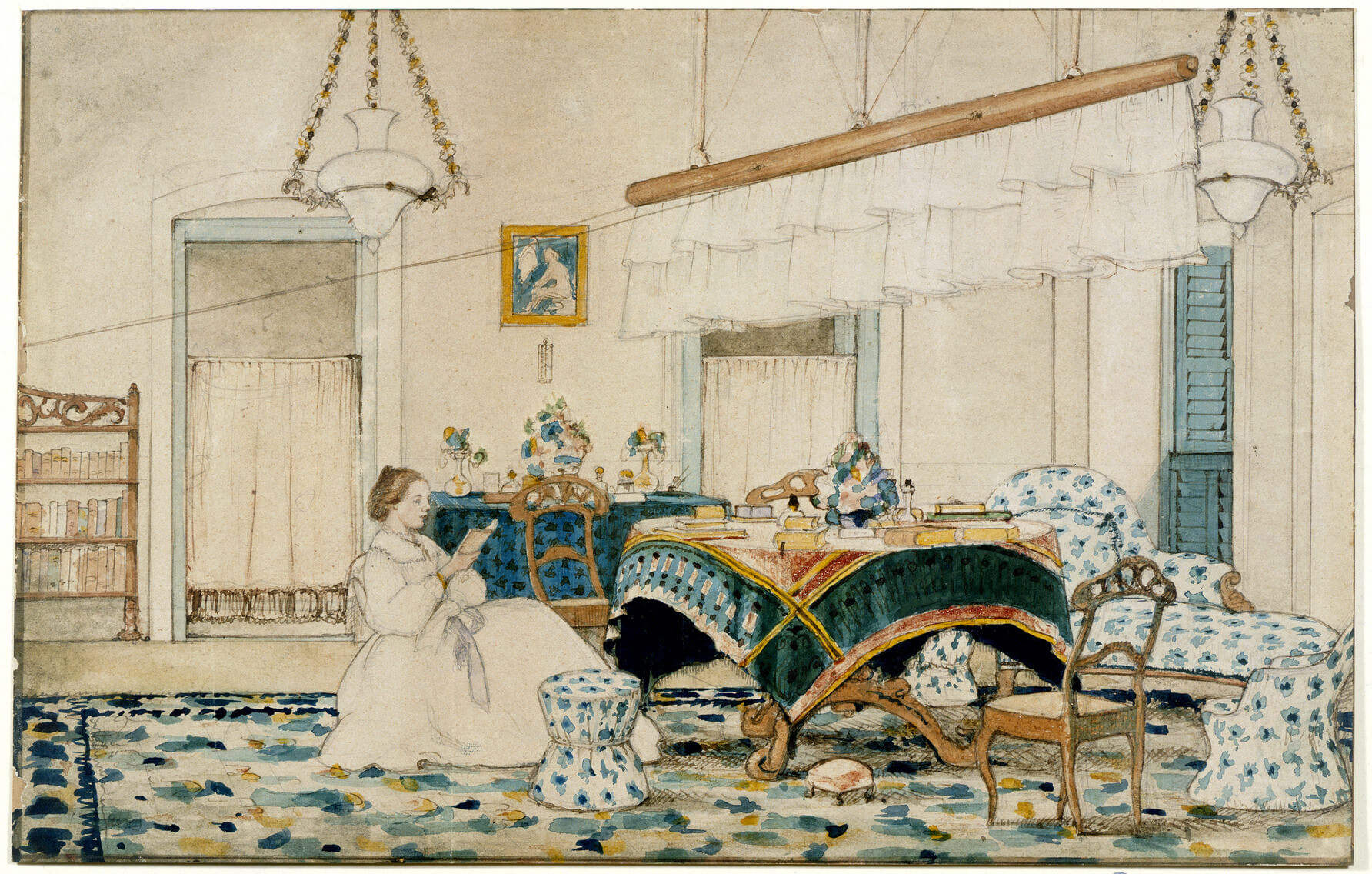

- 维多利亚时代的阅读女性。(绘于 1863 年,创作者不详)

人们将阅读活动视同饮食一般必不可少,他们常常引用培根的话以示其权威:

有些书可浅尝辄止,有些书可囫囵吞枣,但有少量书则须细细咀嚼,慢慢消化。

在他们眼里,阅读如同一种生理食欲特征,需要仔细控制摄入形式与数量,以避免暂时的消化不良或对系统造成长期的损害。阅读常常被比喻为饮食,和健康联系在一起。

在 19 世纪末,韦尔登(J.E.C.Welldon,1854—1937)便坚称:“明智阅读比广泛阅读更重要。”他认为智力健康和身体健康一样,不是取决于食物的摄入量,而是取决于消化能力。露西·索尔斯比(Lucy Soulsby,1856—1927)在其《阅读杂感》(Stray Thoughts on Reading)一书中建议:“诗歌不应该成为我们阅读的主要内容,就像蜜饯不能作为我们的主食一样。”将阅读与饮食健康联系起来的比喻习惯,一直延续到 20 世纪。1908 年,多萝西·欧文(Dorothy Owen)给她认为会轻蔑地看待其《给女学生的信》(Letters to School girls)的人提了一个问题:“如果你每天的三餐只有糖果和美味佳肴,没有普通的或固体的食物,你的身体还会强壮吗?”

在整个维多利亚时代,关于两性阅读方式的差异,以及女性为何更容易受阅读内容影响的研究与心理学、生理学的发展紧密地联系在一起。这些研究发现并证明了心灵和身体的亲密关系,指出在社会关系中,女性的身体以及对自己身体的体验天生与男性不同,因为他们有各自的生殖系统。正如 19 世纪的医学专家所证明的那样,不同的生殖系统被广泛认为决定了特定的、天生的心理特征。因此,天生的性别差异导致了大脑运作机制的不同。随着这种大脑与身体之间的关系被普遍接受,男女之间由生理差异引起的阅读差异便成为讨论女性及其阅读的理论基础。

- 维多利亚时代的阅读女性。(由约翰·考尔科特·霍斯利创作于 1865 年)

当阅读和女孩联系在一起时,阅读便和道德联系在了一起。在维多利亚时代,宣扬女性的贤良品质并不是什么新鲜事,温良顺从的烙印被深深地印刻在女性身上。基于维护中产阶级家庭理想的需要,女性阅读受到广泛关注。罗伯特·卡特(Robert Carter)建议,阅读只有在特定的环境下才是有益的,适度阅读不应被干涉,但过度阅读应该被谨慎对待。如为女性推荐合适的作者和书籍,并经常检查以确保她以一种“令人满意的”方式阅读。女性的阅读是必须受到监督的。虽然他们认为,阅读可以帮助女性培养美好的道德,但是过度而不加甄别的阅读会妨害其美德。因为,他们认为女性是容易受影响的,她们的情感更容易被唤起,而童年与青春期被认为是女性最容易受影响的阶段。

- 维多利亚时代的阅读女性,曾被认为是小说家夏洛特·勃朗蒂。(绘于 1850 年左右,创作者不详)

这种关于女性更敏感的假设可以在维多利亚时代早期的文本中找到,亚历山大·沃克(Alexander Walker,1779—1852)在《女性生理学》(Woman Physiologically Considered)中提出,人类接受感知的器官在女人身上比在男人身上更大,因为这些器官位于大脑额部,他的测量数据表明女性的前额通常都比男性大。因此女性更敏感,常常会比男性有更加强烈的情感。女性天生的生理差异导致其拥有脆弱而敏感的身体与心理,因此在阅读时她们时常受到“伤害”。首先,某些文本可能会腐蚀她纯洁的心灵,从而降低她作为一个女人的价值。其次,作为一个女人,她特别容易受到煽情材料的影响。基于此两种理由,女孩们常常被鼓励去阅读一些适合她们阅读的读本,时刻被提醒要保持对阅读的警醒。她们仅仅被允许读完美的书,读对其道德有良好教化作用的书。

不仅如此,女孩们往往被建议针对一些最好的书反复阅读,而非进行涉猎广泛的阅读。

《圣经》无疑是最好的读本,新约为所有其他形式的阅读奠定了道德基础。玛丽·安·斯托达特(Mary Ann Stodart)认为《圣经》不仅是适用于女性的智慧宝库,还提供了“女性的真实地位……《圣经》中的神圣女性,家庭妇女”的例子,并通过圣保罗的教导,说明了女性的特殊职责。在要求女性读者仔细阅读《圣经》的同时,这些评论家也鼓励她们思考阅读材料和她们如何对待生活之间的联系。社会对女性阅读的控制十分谨慎,对于女性读者而言,连《圣经》也并非一直都是安全的。男孩通常被允许大胆自由地接触《圣经》,但是女孩却只能看被编辑裁剪过的内容。

- 一个维多利亚时代的家庭正在阅读《圣经》

“指导书(advice manual)”出现于新家庭观念生成的前夕,具象化地传递了中产阶级的家庭理想。19 世纪的指导书对“家庭生活崇拜”的构建起到了至关重要的作用,这些指导书通过对不同类型家庭提供建议来传递中产阶级构建理想家庭的愿望,其中包含了与日常家务和健康问题有关的知识,通常弥补了母亲向女儿提供知识的不足。

- 两位正在阅读的维多利亚女性

在 19 世纪,指导书一直作为家庭生活的领航者出现在家庭之中,对“家庭生活崇拜”的建立作出了贡献。这些指导书主要针对的是十几岁的中产阶级女孩,形成了一种为妇女编写的体例,而且主要由妇女编写,从而确保了各种家庭建议和信息的商业流通与传播。指导书为家庭理想的建构提供了一种女性主体性的“语法”,它整体的基调是教女孩学习如何照顾自己,如何表现自己,如何做家务,如何以最有利的方式利用闲暇时间,最终使自己成为好妻子和好母亲,构建出一种得体、谦逊与自我否定的“家庭妇女”形象。

题图来自 Ricky Kharawala on Unsplash