或许最尴尬的是,生活总能以某种方式继续下去。比如,早上 K. 博士就被奥托·皮克说服一起去奥塔克灵探望阿尔贝特·埃伦施泰因,这位诗人的作品是 K. 博士即使怀着世上最善良的意愿也读不懂的:你们却喜爱船,用帆令湖水不快。我想去往深处。跌落、融化、失明成冰。在电车上,K. 博士突然对皮克产生了强烈的厌恶,因为他有一个细小而令人不快的性格缺陷,有时会把他整个地暴露出来,正如 K.博士此刻观察到的。当 K. 博士发现埃伦施泰因和皮克一样留着黑色的小胡子,两人几乎长得像孪生兄弟时,他就更烦闷了。就像一个模子里铸出来的,K. 博士老是不由自主地如此想到。在前往普拉特游乐园的路上,他越发觉得这两人像一个怪物一样陪伴着他,到了划凤尾船的池塘时,他觉得自己已完全成了他们的囚徒。当两人把他带回陆地,这并未给他多少安慰。他们还不如用桨把他打死算了。莉泽·卡兹尼尔森也参加了这次郊游,她整天都坐在一匹穿越原始森林的旋转木马上。K. 博士注意到,套着一身剪裁入时但已被穿旧的蓬松衣服坐在上面的她是多么无助。他涌起一种经常会对女人产生的亲善感,但除此之外,他还在不断地受到头疼的折磨。当他们开玩笑似的把自己拍成一架似乎已升到巨型摩天轮与沃蒂夫教堂尖塔上空的飞机的乘客时,K. 博士讶异地发现自己是唯一在如此高度还能保持微笑的人。九月十四日,K. 博士前往的里雅斯特。独自坐在车厢的角落,他在南方铁路上度过了将近十二个小时。麻痹感逐渐在他体内蔓延。窗外的风景天衣无缝地一幅幅连接在一起,沐浴在秋日格外不真实的人造宝石般的光辉中。尽管几乎一动不动,可晚上九点十分,K. 博士以一种莫名的真实置身于的里雅斯特。这座城市已沉浸在黑暗中。K. 博士立刻让人送他去港口附近的一家旅馆。坐在马车上,面对车夫宽阔的后背,他觉得自己俨然成了非常神秘的人物,而人们在街边驻足,将目光投向他,好像在说他终于来了。

到了旅馆,他躺在床上,双手交叉在脑后,望着天花板。几声哭喊穿过被微风拂动的窗帘,飘进房间。K. 博士知道这个城市有一个青铜大天使会杀死来自北方的旅行者,而他渴望出去。介于兴奋的疲倦与半睡之间的他,在海港区的小巷中神游,内心感知着自己作为在人行道边等待的自由人,悬浮在离地面一拃高的地方。回旋的反光昭示着天花板随时可能破裂,有什么东西会立刻揭晓。石膏已经开始掉灰,然后在一团尘云里,在半明半暗中,缓缓地降下一形影,裹着蓝紫色法衣,系着金色绦带,身后有一双巨大而洁白的、带着丝光的翅膀,抬起的手中还握着一把笔直指向前方的剑。当 K. 博士又能缓过气来,他心想,如此真实的天使,整天都在朝我飞来,我却因为没有信仰,对此一无所知。现在他马上就要和我说话了,他这么想着,垂下目光。当他再次抬眼,虽然天使依旧在那,且相当低地悬在重新闭合的天花板下方,却不再是活的天使,而只是一个彩漆的木雕艏饰像,就像水手酒馆的天花板挂着的那些。剑柄则是用来插蜡烛,接住滴下来的烛泪的。

第二天早上,K. 博士在一场小风暴中穿过亚得里亚海,他有点晕船。在威尼斯上岸之后的很长一段时间里,如果可以这么说的话,海浪依然在他的身体里涌动。在下榻的桑德沃斯酒店,可能是因为恶心感逐渐消退,他怀着乐观的心情写信给柏林的菲利斯,说无论他的脑袋如何颤抖,他都会把自己投入这座城市,以及它能为像他这样的游客提供的一切。即使瓢泼大雨把剪影都漆上均匀的灰绿色釉彩,也无法阻挡他的决心;不,这样反而更好,他想,维也纳的日子将被冲刷殆尽。然而,没有任何证据表明 K. 博士曾在九月十五日离开酒店半步。如果连待在这个地方都已经基本不可能,濒临崩溃的他就更不可能在这片能溶解岩石的水瀑天空下冒险了。所以 K. 博士仍待在酒店里。傍晚时分,在昏暗的大堂里,他又给菲利斯写信,再也不提探索城市的事,反而在印着漂亮蒸汽游艇的酒店信笺下方仓促地罗列他的绝望。

他是孤独的,除了酒店职员,他没有与任何活着的灵魂说过一句话;他的痛楚几乎已经满溢;然而他可以肯定地说,他正处在一种由超自然的正义赋予他的、与他本性相符的状态中,他无法超越这一状态,必须忍受到生命的最后一刻。

我们不知道 K. 博士实际上是如何在威尼斯度过那几天的。无论如何,阴郁的心情似乎并没有离开他。确实,当面对这座城市、面对威尼斯时,他估计也只能维持这样的心境,尽管到处都是仿佛特意嘲弄他境遇的新婚夫妇,威尼斯一定还是给他留下了极深刻的印象。它是多么美丽,他写道,后面还添了一个感叹号,这种在措辞上多少有些疯狂的转折,让语言瞬间就被情感完全支配。它是多么美丽,而我们又有多么低估它!不过 K. 博士并没有透露细节。所以我们不知道,正如我前面所写的,K. 博士真正看到了什么。他甚至未曾提起是否拜访过总督宫,那里的铅室在他几个月后关于审判与惩罚的幻想作品的成形中扮演了不可或缺的角色。我们只知道他在威尼斯待了四天,然后从圣卢西亚火车站乘车去了维罗纳。

到达维罗纳的下午,他离开车站沿着大街走到市里,在小巷中不断穿梭,最后疲惫不堪地走进圣阿纳斯塔西娅大教堂。他带着感激与厌恶的心情在阴凉的室内休息了一阵后再度出发,离开时仿佛对待自己的儿子或弟弟那样,用手指拂了拂侏儒的大理石卷发,这个位于一根硕大的柱子基部的矮人几个世纪以来一直负荷着圣水盘巨大的重量。没有任何迹象表明K.博士看到了佩莱格里尼小圣堂入口处由皮萨内洛所作、绘着圣乔治的精美壁画。但可以确定的是,当他再次来到门廊下,站在黑暗的内部与明亮的外部的交界处,他瞬间觉得自己面前建有一座相同的教堂,大门直接与他刚刚走出的大门相连,这样的增殖他已在梦境中熟悉,在那里,一切总是以骇人的方式不断分裂。

除了酒店职员,他没有与任何活着的灵魂说过一句话

暮色将至,K. 博士开始注意到行人越来越多,他们三三两两甚至成群地挽着手走上街头,显然只是为了找乐。或许是那些自八月起就一直张贴在城市各处、为竞技场的歌剧表演打的广告,还有不断被他双眼认出的大写字母“阿依达”,让他恍惚觉得维罗纳市民所表现出的快活与团结也是一种戏剧活动,目的是让他察觉到自己的孤独与古怪,这一想法在脑子里挥之不去,他只有在电影院才能得到解脱,大概是在圣塞巴斯蒂亚诺百代电影院。含着泪,K. 博士第二天在代森扎诺如此写道,他坐在电影院的黑暗中,看着光锥中闪烁的小尘埃转变为图像。然而,他的代森扎诺笔记并未提及九月二十日他在维罗纳看了什么电影。难道真如我在市民图书馆查到的,那天在百代电影院上映的是维托里奥·埃马努埃莱三世陛下亲自巡视骑兵队的时事新闻片以及无从找寻的《深渊的教训》,还是如我最初料想的,放映的是一部一九一三年在奥地利电影院颇受好评的影片,讲述了一个不幸的布拉格大学生在一八二〇年五月十三日将灵魂出卖给某个斯卡皮内利先生,结果失去性命和爱情的故事?光是这部电影非同凡响的外景,还有银幕上闪动的故乡轮廓,肯定就足以打动 K. 博士,更不必说片名代表的主角巴尔杜因的戏份,K. 博士绝对可以从他身上认出自己的二重身,正如巴尔杜因能够在他永无可逃脱的黑衣人兄弟身上辨认出另一个自己。可怕的一幕在影片的开始就已出现,当这位布拉格最出色的剑客面对着镜子,他的镜像立刻从镜框中走了出来,自此宛如他躁动的幽灵一直追随着他。在 K.博士看来,这难道不像他以劳伦茨贝格为背景所写的《一次斗争的描述》吗?在这场斗争中,主角与他的对手处于最亲密的自毁式关系中,以至于在被同伴逼入绝境时不得不最后坦承:我订婚了,我承认。如此一来,这个被逼得走投无路的人除了用一颗子弹来摆脱那个沉默的同伴(顺带一提,在无声电影中,为了让观众看明白,画面中会升起一小团烟雾),还有什么别的选择呢。在时间的进程不知怎的被放大到自身消失的那一瞬,巴尔杜因终于从自己的妄想中解脱。他再次呼吸,意识到子弹已经穿透他的胸膛,他在画面下方以一种炫耀性的方式死去,整个场景像一盏即将熄灭的灯般忽明忽暗,仿佛一曲歌颂逝去英雄的无声咏叹调。K. 博士认为这种必定经常出现在歌剧中的最后的抽搐一点都不可笑,这种在旋律中四处游走的声音,他写道,反而表现了我们天生的不幸,因为可以这么说,正如他在别处指出的,我们一生都躺在戏台上,也死在戏台上。

九月二十一日,K. 博士来到加尔达湖南岸的代森扎诺。镇上的大多数居民都聚集在市集广场上欢迎这位布拉格工人保险公司的副秘书长。然而 K. 博士这时正躺在湖边的草地上,面前是芦苇丛掩映的波浪,右边是锡尔苗内的岬角,左边是朝向马内尔巴的湖岸。在身体状态更好的时候,躺在草地上是 K. 博士最喜欢的消遣之一。在布拉格,譬如当一位尤为高雅、与他在公务上偶有来往的绅士坐着双驾马车经过他的身旁,他能享受到失去社会地位的乐趣(虽然,据他自己写道,仅仅是乐趣)。然而在代森扎诺,即便如此谦卑的幸福都无法实现。相反,他只是不舒服,全方位的不舒服。唯一让他感到欣慰的是,没人知道他身在何处。至于代森扎诺的居民们,不知道这个下午他们为布拉格来的副秘书长先生守候了多久,又在何时失望地离去。其中一人表示,我们寄予厚望的人总是在他们不再被需要的时候才出现。

度过了程度不亚于代森扎诺居民的极度压抑的一天后,K. 博士在入夜前坐船赶到里瓦,在冯·哈通根博士的水疗院待了三周。一个穿着绿色长围裙,围裙后面用一条黄铜链子系着的杂役把 K. 博士领到房间。他从阳台上凝视着静卧在渐浓的夜色中的湖面。现在一切蓝之又蓝,万物似乎都静止了,连已再度行至远方的蒸汽船也在水面上纹丝不动。早上,水疗院的例行工作就已经开始。在尝试各种冷水浴和为他安排的电疗法时,K. 博士尽量让自己完全保持镇静,然而他为菲利斯受的苦和菲利斯为他受的罪,像凝聚成某种活物般不断地纠缠着他,通常发生在醒来的时候,但有时也会在饭点,让他觉得自己已经瘫痪,连餐具都无法再拿住。

顺便说一下,在 K. 博士右边的桌子旁坐着一位年迈的将军,虽然大部分时间都一言不发,但偶尔会发表一些玄奥却敏锐的言论。比如有一次,他突然从手边总是打开的书中抬起头,说他对沙盘的逻辑与战报的逻辑比对任何东西都要熟悉,不过如果他仔细琢磨,会发现两种逻辑之间是一大片由最不可捉摸的事实构成的领域。我们无法觉察的细枝末节决定了一切!即便世界历史中的大战也是如此。细节虽小,却和滑铁卢五万死去的士兵与战马一样沉重。一切归根结底都是比重的问题。司汤达,他说,比所有总参谋部的人都更清楚这一点,而他到了这把年纪终于成了司汤达的学徒,不至于在完全的无明中死去。这根本是个疯狂的念头,以为一个人通过操纵方向盘,借助意志力,便能影响事情的进程,而一切都是由最复杂的关系网决定的。

尽管十分清楚邻座的言论并非针对他,但在听的时候,K. 博士却察觉到了些许正在滋长的信任和默契。值得一提的是,坐在他左边的女孩的形象此刻在他的脑海中清晰起来,此前他一直以为她是因为右边缄默的先生,也即因为他而闷闷不乐。她个子不高,来自热那亚,看起来很像意大利人,但实际上是个瑞士姑娘。她的嗓音有一种奇特的深沉,每当她极其罕见地用这种嗓音与 K. 博士说话,他都觉得这是一种不同凡响的信任的标志。病中的她在他的眼里非常珍贵,他很快就与她每日下午一起到湖心划船。岩壁从水中升起,在柔美的秋光中,呈现出种种绿,整个湖区仿佛一本相册,群山则像被一位细腻的艺术爱好者画在一张空白页上,以作为对相册女主人的纪念。

唯一让他感到欣慰的是,没人知道他身在何处。

在湖上,他们互诉各自的病史,可以认为,两人的病情都暂时得到好转,被一种麻木感安抚着。K. 博士发展出了一种关于无身之爱的碎片式理论,在这个理论中,亲疏远近没有区别,如果我们睁开双眼,就会明白我们的幸福源于自然,而非早已脱离自然的身体。因此所有人拥有的都是错误的情人,他们在做爱时几乎都闭着眼睛,或者贪婪地将眼睛睁得极大,两者其实并没有分别。再也没有比这更无助、更丧失理性的情况了。于是思想无法再受到控制。人被迫一次次地变异与重复,而后常常会发现,一切都在分崩离析,包括希望保留下来的爱人的形象。奇怪的是,当他陷入这种自认为濒临疯狂的状态时,只有用他想象中的拿破仑式黑色司令帽罩住他的意识,才能帮他从中抽离。然而,此刻他最不需要的就是这样一顶帽子,因为在室外的这片湖上,他们实际上几乎没有身体,而且对自身意义的渺小有一种天然的洞察力。

按照 K.博士的愿望,两人约定不向任何人透露对方的名字,不交换照片、纸片甚至一个书面文字,而在这尚能共处的几天过后,他们必须从容地让对方离开。然而这并不容易,分手的时刻终于来临,K.博士不得不想出各种滑稽的行动,以防止热那亚姑娘在所有人面前抽泣。最后,当 K.博士陪她下到登岸码头,看着她迈着不稳的步子登上小小的舷梯时,他回忆起几天前的晚上,两人与其他一些疗养客坐在一起,其中一个极为富有且优雅的年轻俄国女人出于无聊与绝望——因为优雅的人在不优雅的人中间,确实比不优雅的人在优雅的人中间要失落得多——玩起了纸牌占卜。与大多数情况别无二致,纸牌并未揭示出任何有意义的内容,而只有轻浮可笑的东西。直到轮到热那亚女孩时,纸牌才浮现出一种格外清晰的运势。俄国女人对此解释道,这意味着她永远都不会进入所谓的婚姻状态。那一刻 K. 博士感到极其不可思议,偏偏是这个他十分喜爱的姑娘,打从第一次见到她,他就因为她那双水绿色的眼睛叫她美人鱼,纸牌竟预测她将孤独终老,尽管她身上没有一点老处女的影子,也许除了她的发型,直到现在最后一次看向她,他才向自己承认这一点——此刻她的右手正静静地搭在栏杆上,左手则有些笨拙地在空中画着结束的标志。

随着几声喇叭,轮船出发了,将自己斜着推入湖中。温蒂妮依然站在栏杆旁,几乎已经认不出。最后船也看不见了,只剩下划过湖面留下的白色波纹,正一点点重归平静。在走回疗养院的路上 K. 博士意识到,就纸牌而言,他也有一个相当明确的运势,因为所有不仅显示数字也显示人像的纸牌,每次都出现在边缘,尽可能地远离他。事实上,有一次他只抽到两张这样的人像牌,另一次一张都没有,这显然是种极不寻常的分布,连俄国女人都抬起头看着他的眼睛,说他大概是里瓦很长一段时间以来最奇怪的客人。

美人鱼离开后的第二天,下午方至,正按照疗养院的安排卧床休息的 K. 博士忽然听到急促的脚步声从门外走廊传来,并在惯常的寂静恢复没多久后再次响起,不过这次是朝另一个方向。K. 博士探头向外张望,想弄清是什么导致了这种有违疗养院习惯的一来一回时,瞥见冯·哈通根博士飞舞的白大褂和紧跟其后的两名护士消失在拐角处。下午晚些时候,每间休息室里的气氛都格外凝重,工作人员在喝茶时的寡言尤其引人注目。疗养院的客人们窘迫地交换着眼神,就像遭到父母惩罚不被允许开口说话的孩子。晚餐时,K. 博士没有在邻座看到那位已退伍的骠骑兵将军路德维希·冯·科赫,在失去热那亚姑娘后,K. 博士指望着能从这位可亲的老人那儿寻求些许安慰。现在他身边一个人都没有,好像一个传染病患者那样孤独地坐在餐桌前。第二天早晨,疗养院的负责人宣布,来自匈牙利新锡德尔的路德维希·冯·科赫少将已于昨日午后逝世。在 K. 博士恳切的追问下,冯·哈通根博士才道出,冯·科赫用他那把老旧的军用手枪结束了自己的生命。不可思议的是,冯·哈通根博士补充道,不经意地比划了一个手势,他成功地同时射穿了自己的心脏和头部。被发现的时候,他整个人沉在扶手椅里,膝头摊着那本他一直在读的小说。

本文摘自《眩晕》

[德]温弗里德·塞巴尔德

徐迟 译

广西师范大学出版社·新民说

2021 年 4 月

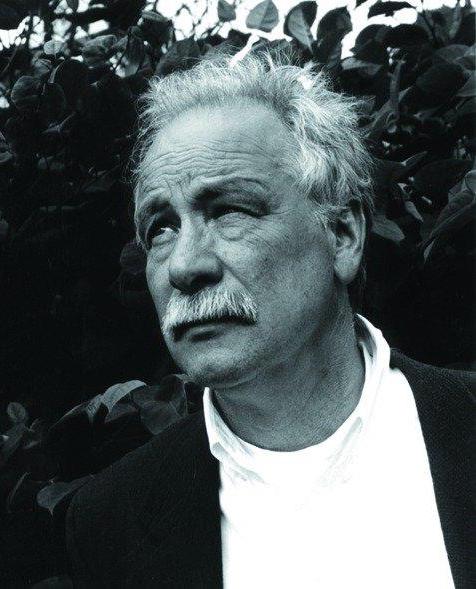

题图为 Nick Mauss. (2017) Untitled,来自展览 All'estero & Dr. K. Takes the Waters at Riva: Version A