那嘉喇嘛[1]是我在出家人圈子中最重要的朋友之一。和活跃在微信、微博、以及朝阳区的活佛、堪布、“仁波切”不同,他可能将终身都是一个寂寂无名的小喇嘛,他不但“走”不到北京,甚至也可能回不去自己的家屋,只能在斯苦寺孤独终老,转入另外一个轮回(或进入解脱)。但他的一生仍将是传奇的一生,他注释了时代的变迁,也抵抗了世界的威压。

2008 年北京奥运会快要闭幕时,经朋友介绍,我第一次去四川藏区的斯苦寺拜访多吉堪布,在寺庙住了一个星期。我的目标是斯苦寺所在的绒村,传闻说那里遗留着一座土司的宫殿。斯苦寺是一座萨迦派寺庙,和四川藏区绝大部分乡村寺庙一样,斯苦寺属于绒村,它的近五十名喇嘛全部都是绒村子弟,理论上斯苦寺只能收到绒村的供养,也只能管得到绒村。它周边的其他寺庙也各有自己的属地,界限相当分明。

但多吉堪布是尊贵且繁忙的,并不能随时随地陪我,于是安排了一个小喇嘛当我的向导和翻译。寺庙坐落在半山腰,而绒村位于山下的谷地里,沿着溪流和省道疏疏落落地延伸了 20 多公里,分成约 10 个铺子(自然村,本地话称为宗巴)。我每天坐上小喇嘛的摩托车下山,在绒村到处踏勘、访谈、观看乡村仪式,去到了谁家就在谁家吃饭。对于这个接近一千人的大村庄(分为两个行政村)来说,由于内部通婚的缘故,几乎每家都能算得上或近或拐弯的亲戚。即使攀不上亲戚,喇嘛也是广受尊重的,在谁家都可以受到良好的尊重和招待。

十二年前环贡嘎旅游开发尚未进入实质性议程,基本设施相当落后:省道当时还是土路,漫天飞尘,每天只有一趟从近 160 公里处的县城到另一头 60 公里处的隔壁县城的过境班车;村民用的是自家的微型水电,故障频仍、灯光昏暗,连电炉子都带不起来;当时只有中国移动的网络,常常要骑摩托车到几个垭口处才有微弱信号。整个绒村没有一家旅馆或一家饭馆,这也就意味着,即使没有喇嘛的陪同,村民仍会质朴热情地接待来到家里的不速之客。那真是一段人类学者的好时光!

这个小喇嘛就是那嘉。说是小喇嘛,其实当时他已经 32 岁了,但是由于佛法学习并不系统,没有得到过任何被承认的学位,因此实际上只能算是一个小扎巴。但因为读过几年小学的缘故,那嘉的汉话说得比较好,还会算术,因此当过几年寺庙的财务人员,常常也参与接待寺庙的客人。

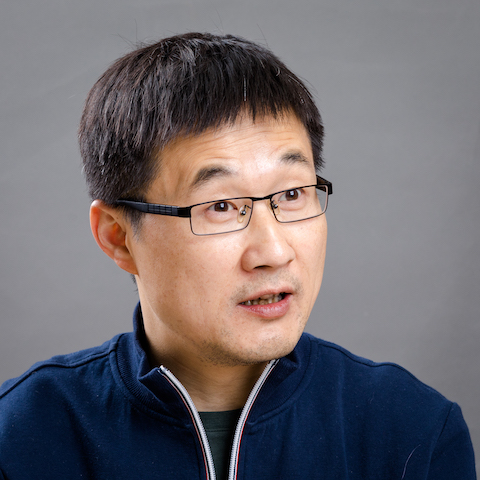

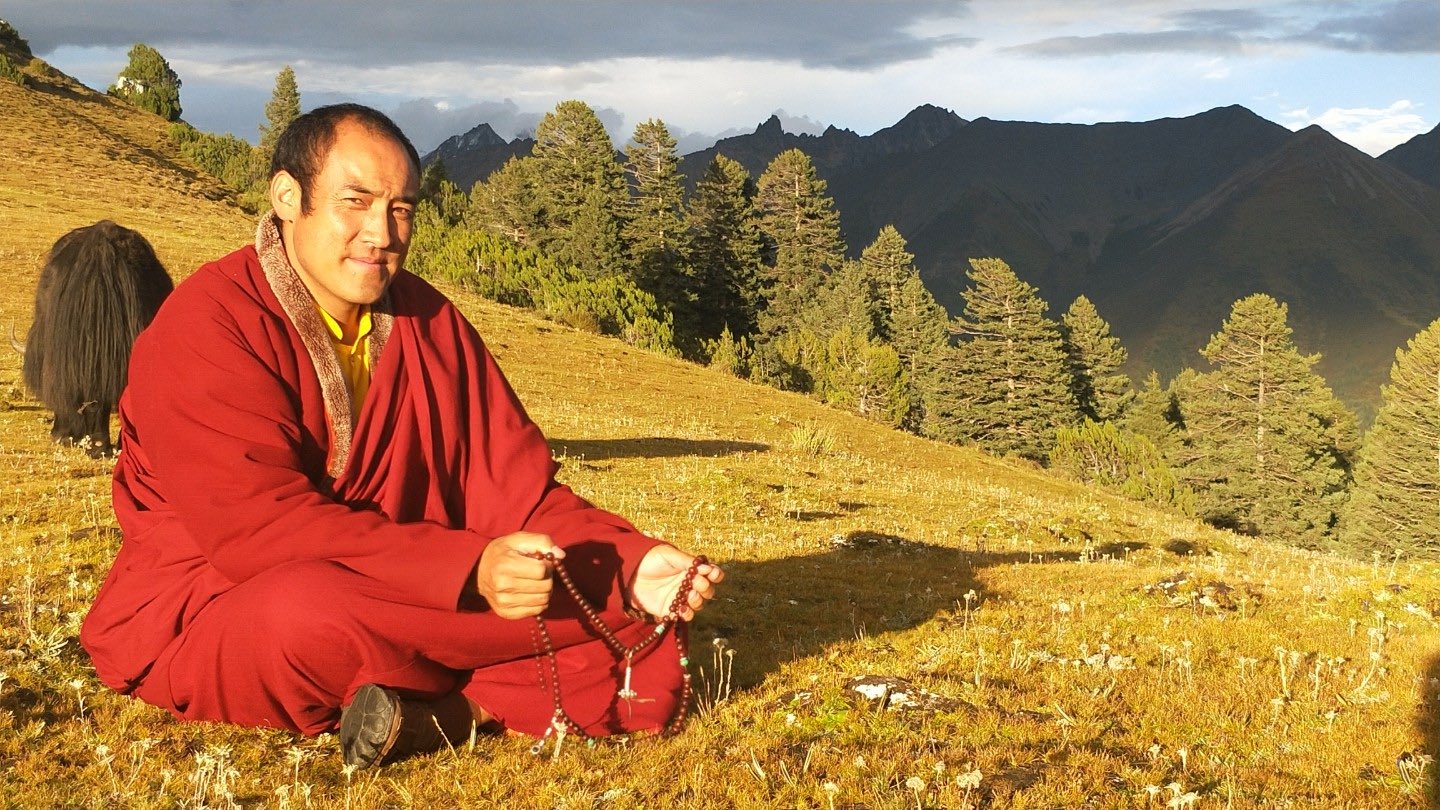

- 那嘉

那嘉又高又帅,像极了好莱坞电影明星杰森·斯坦森,他最著名的片子是《敢死队》和《速度与激情》。我曾把他的照片发给我的女同事们看,激起了一大片惊呼。尽管外表很像真正的康巴汉子,那嘉却是一个温和、不多嘴、甚至有点腼腆的人,他的人生貌似没什么坚定的目标和远见,和乡村寺庙的绝大部分普通喇嘛相似,出家人大体上都有逃避世俗人生责任的倾向。这是那嘉留给我的最初印象。

这一个星期的旋风式田野考察之后,我就回到县城继续博士论文的资料收集工作。此后,有五年时间我不曾去过绒村。我和多吉堪布的互动始终保持着,包括接待过他来北京的数次行程,但和那嘉却几乎没有联系,那个阶段一开始他还没有手机,后来虽然有了手机我也不知道,他只是一个小喇嘛,他能帮我什么呢?

我在别的地方完成博士后研究课题后,2013 年夏天决定重回这一区域,才和那嘉重新见面了。从那以后,我每年至少访问一次绒村和斯苦寺,直到今年因为疫情中断,每次待十天到半个月不等。头几年我一般住在寺庙里,后来村里出现旅馆了,就搬到旅馆住。这时我才更发现这个小喇嘛其实是个丰富的宝藏。

01

受挫的求法之路

那嘉是乡村寺庙里比较少见始终对佛法学习保持热情的喇嘛。

那嘉在高山上的牛厂出生,九岁前从未回到谷地里的村庄。随着季节变化,那嘉和他的一个姐姐就坐在牦牛两边的驮蓝里在不同的牧场间迁移,与帐篷、野花、风雪为伍。回到村庄,第一次见到房屋、磨坊和青稞地时,充满了新奇,而铺子里的小孩也都跑到他家来参观这个天上掉下来的小伙伴。回来就进了绒村小学,但作为一个底色是牛厂娃的小朋友,那嘉在小学里只呆了三四年就彻底耐不住辍学了。

事实上,整个绒村的七零后和八零后多半不会超过小学文化水平,九零后才大体接受了比较完整的义务教育,并陆续出现了大学生。但是 2010 年绒村小学被撤点并校后,曾经出现一波出家潮,短短数年间先后有近 20 名儿童当了喇嘛。

在乡间悠游了几年之后,那嘉在九十年代初出家了。绒村人出家的理由大体是传统习俗和个人意愿的结合,一方面,一个家庭如果有几个子女,送一个孩子出家是常见选择。有家人当喇嘛或觉母子(尼姑),对于家庭是一种福报。另一方面,出家也是一条不错的人生进阶之路,不但个人受尊崇,一定程度上也意味着衣食无忧,并且无需承担对他人的世俗人生压力。

许多人向我表示,年少时看见一群红衣人来自己的铺子念经,每餐都接受华美、恭敬的饮食奉献,念经讲法时威仪俨然,休息时一群人聚在一起打闹嘻戏,是他们见过的最动人的景象,也是促成自己出家当喇嘛的重要场景。那嘉也不例外。他在临村一个著名的噶举派寺庙接受了几年藏文和经文训练后,就正式回斯苦寺了。

我曾在其他文章里描述过多吉堪布的事迹。多吉堪布 11 岁出家,20 岁去了北印度的宗萨佛学院学习,2002 年 30 岁时获得堪布学位。回国后,多吉堪布耗时十几年,几乎以一己之发心把斯苦寺从深山沟里搬到现在的半山腰位置,并且深刻重塑了绒村的物质和精神面貌。

多吉堪布的杰出成就和沉稳性格也重塑了他与喇嘛及村民的关系,所有人都对他敬畏和爱戴有加。多吉堪布在的场合,如果他不坐,即使老人和老喇嘛也不敢坐下,坐下后也必定居于低处。多吉堪布是绒村的楷模和主心骨,不夸张地说全村有手机的人都加了他微信好友,许多人甚至把堪布的照片设为自己的账号头像,以示尊崇和受到加持。

2011 年那嘉决定沿着多吉堪布所开示的辉煌人生道路前行。奥运年拉萨事件以后,国家对五省藏区的管理进入一个新阶段,但偶尔也有些微松动,有那么一段时间,四川藏区普通人包括喇嘛还能比较顺利地申领护照,并旅行到西藏。那嘉在机票最便宜的季节从成都飞到拉萨,花了 650 元,并且办理了去尼泊尔的旅游签证。出发之前,那嘉在县城买了人生的第一部新手机,是一个韩国牌子,花了一千多元。此前那嘉也用过手机,但那是人家送给他的旧机子。

到了加德满都,打不起国际长途,那嘉只好叫村里在成都工作的朋友替他申请了 QQ 号。QQ 上有十几个好友,包括自己的侄女拉姆,通过她给家里报平安,还有好朋友彭措,正在国内的另一家著名佛学院上学,通过他获得兄弟般的支持和佛法上的交流。微信则是回国以后才开始用的,是一个从北京来支教的张老师教会村里的许多人用微信。张老师在绒村一年,人特别好,每天一直在上课,下了课还单独辅导孩子。后来她妈妈也来看她,在村里呆了四五天,就一起走了,再也没回来过。

在加德满都,那嘉需要找到扎西哥哥。扎西哥哥也是来自绒村的出家人,虽然比多吉堪布晚去了 4 年,但是飘在印度和尼泊尔的时间更长,前后呆了近 19 年。多吉和扎西,是斯苦寺现在仅有的两名堪布,但略有不同:多吉堪布可以简称为堪布,但扎西堪布得加上名字,这样才分得清。

那时扎西哥哥已经从德拉敦的萨迦佛学院取了至少相当于硕士的学位,转到加德满都,一边继续修行,一边做点和佛教有关的小生意,同时也在寻找回国的时机。那嘉没有他的手机号码,但是多少了解藏族人在加德满都的聚居点、地下网络和生活方式,知道扎西哥哥每天早上都会来转博达哈大佛塔。他把行李寄存在佛塔附近的一个小旅馆里,然后去转了好几圈塔子,没见到扎西哥哥,有点气馁,就去甜茶馆喝了杯甜茶,不死心又回来转,就撞上了扎西堪布,高兴得又哭又笑的。

那嘉在尼泊尔盘桓了一个多月,随扎西堪布去朝拜了佛陀的出生地蓝毗尼,还一起去了旅游胜地博卡拉。第一次到达异国的新鲜、朝拜圣地的虔诚、同村堪布哥哥的照拂和陪伴,这是他域外之旅的最高光时刻。随后他跟着一群求法的、做买卖的藏人,有些人会讲英语、有些人会尼泊尔话、有些人会印度话,当然那嘉一样也不会,坐了三天三夜的长途大巴,到达了北印度的宗萨佛学院。那嘉找到一位佛学院的管家,这位管家是那嘉同乡另一座寺庙的喇嘛介绍给他的,得到管家的担保,正式进入了佛学院。

宗萨的学制通常是十一年,那嘉在国内的学习成果被折算成三年,他还将在印度再学八年。佛学院的管理很严格,每周只有星期天允许外出,且必须在下午六点钟前回来。手机虽然不必像国内佛学院那样统一保管,但显然学习期间没有人敢玩手机。印度的通讯网络和国内相比,完全不可同日而语,也就绝了玩手机的念头。虽然课业繁重枯燥,但是那嘉心里是踏实而喜悦的,哪一个出家人不是亲近好的佛法的呢?更何况,佛学院的吃、穿、住、学习一切用度都是免费的,对于那嘉这样出身贫寒的康区喇嘛来说还有什么不满足的呢?

这样的日子刚过了一年,那嘉就陷入了身体上的困境,开始出汗,掉发,浑身无力。佛学院有自己的小医院,给看了,不见好;一位不丹来的朋友又带他去外面的大医院看,也都不见好。后来回国后也查不出个所以然来,可能并没有什么器质性的毛病,但印度实在是太热了,呆不住了。

整个斯苦寺至少有六位喇嘛在印度长期生活过:除了两位堪布和那嘉,还有回来后一直守老寺庙兼闭关的旺秋、当过管家的曲登、以及还未回来的青年吉都。他们中有三人在印度染上了肝炎,他们共同的抱怨几乎都是,印度的气候和卫生实在太糟糕了,食物放一天就坏了。在高寒的青藏高原上几乎所有食物都可以长期储存,这个生活习性放在印度带来的就是灾难。

高原给人的感觉就是洁净、干爽、健康、勇敢、勤劳,相比之下,印度如果撇开作为佛教圣地的这一面向,在普通藏人心目中就意味着湿热、污秽、疾病、虚弱、懒惰。肝炎是这些特质的总表征。回国以后,这些喇嘛们常年混合服用藏医、中医、和西医开的护肝药,对这一病症有着切肤之痛,对这一病症所代表的区域认同也有着深切的认知。

2012 年,不堪忍受的那嘉决定回家,他原路返回加德满都。但此时那嘉面临着一个困境,他出境时的签证,只有不超过三个月停留期,但他这一别已经一年半了。

- 那嘉

事实上,那嘉根本不知道、也不关心自己拿的是什么类别的签证,有多长居留期限,对于希望在外求法的藏族人而言,从他们出境的那一刻起都知道自己必将违背某些规则。不违背是不可能的,这是一百多年来区域世界和全球关系复杂互动的结果。逾期居留只是其中后果最轻微的一种。

事实上,两位堪布当年的出国求法过程都更为骇人听闻。而且,直到那嘉回国后将近 3 年,扎西哥哥才得以踏上归途,用 12 年时间完成印度学法之后,他的人生光在加德满都就耗去了 7 年之久。

那嘉又盘桓了一些日子,通过藏族人的网络找到了可以为他摆平麻烦的中间人,他总共付了大约 17000 元,包括加德满都到拉萨的机票。中间人在他的护照上补了些“手续”,他以为可以堂而皇之地回国了,但是在贡嘎国际机场,他一下机就被扣住了,最后又关了十天。从拉萨回成都,机票又花去 2500 元,是往程机票的近 4 倍。当他到达成都时,身上只剩下 250 元。花 120 元坐车到县城,住宿花去 40 元,第二天又花了 60 元坐车到临近绒村的镇子,终于坐上村里的顺风车。家人见到推门而进的那嘉时,几乎都心酸得哭了出来。

那嘉出发时带了大约三万元,由自己的积攒、哥嫂的资助、以及乡亲和喇嘛同侪们的襄助构成。在四川藏区乡村,一个子弟决定去印度、尼泊尔,或者只是去西藏,就算不是长期求法,只是去做一次朝圣,也是一件大事,乡亲、朋友们都会郑重地送上一份心意。他随身带去的盘缠,在印度花掉的并不多,但最后身无分文地回来了。