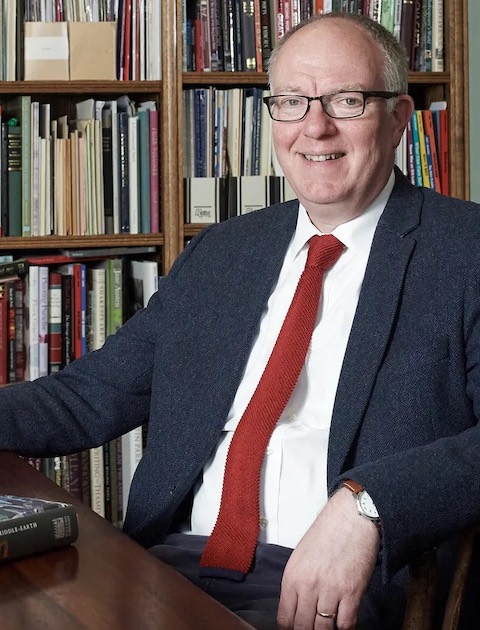

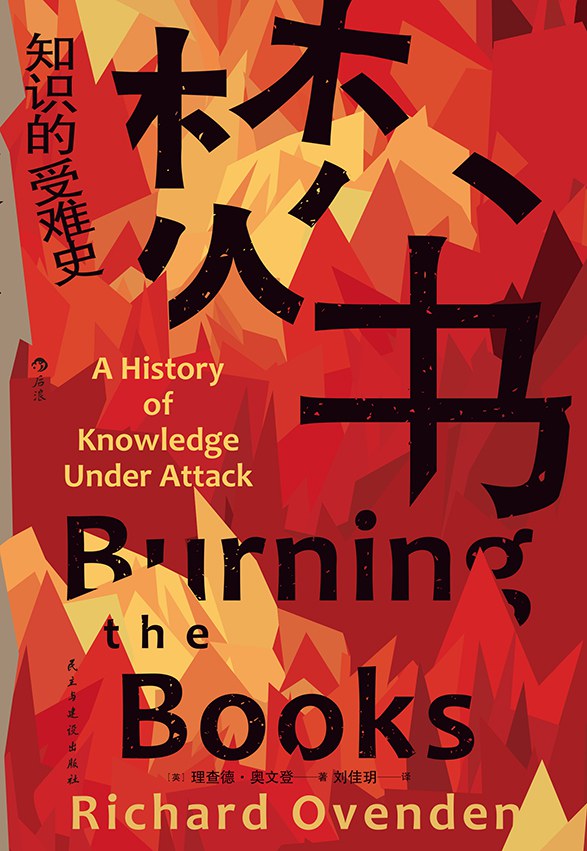

对知识的肆意破坏常常是系统性的,是一个群体对另一个群体发起的攻击。古代中国有“焚书坑儒”,英格兰有宗教改革运动对修道院藏书的打击,德国则有纳粹开展的焚烧犹太典籍的行动。另一方面,仍然有无数仁人志士为濒于灭绝的知识和档案赴汤蹈火,付出生命也在所不惜……在《焚书》中,博德利图书馆馆长理查德·奥文登横跨三千年的历史记录和资料,介绍了从泥板到云数据存储时代的知识受难史,探讨了知识保存的现状及其对社会产生的影响。经出版社授权,我们摘选了本书导言,分享给读者。

1933 年 5 月 10 日,柏林的第一要道,菩提树下大街(Unter den Linden) 燃起了一堆篝火。篝火的位置极富象征意义,能引发许多共鸣:对面是大学,旁边是圣黑德维希主教座堂(St Hedwig’s Cathedral)、柏林国家歌剧院(Berlin State Opera House)、皇宫和由卡尔·弗里德里希·申克尔(Karl Friedrich Schinkel)设计的美丽的战争纪念碑。在欢呼雀跃的人群的注视下,约 4 万名学生举着马格努斯·希施费尔德(Magnus Hirschfeld)的半身像,隆重地走向篝火堆。希施费尔德是个犹太学者,创办了突破性的性学研究所(Institute of Sexual Sciences)。他们高呼着“Feuersprüche”,即一系列放火的咒语,将半身像扔到了数千册书上,其中既有性学研究所图书馆的书,又有他们从各处书店和图书馆抢来的犹太人和其他“非德国”作家(尤其是同性恋者和共产主义者)写的书。一排排穿纳粹制服的年轻人站在篝火周围,行着纳粹礼,高呼“希特勒万岁”。学生们渴望讨好新政府,而这次焚书就是一场精心策划的具有宣传目的的表演。希特勒的新任宣传部部长约瑟夫·戈培尔(Joseph Goebbels)在柏林发表了一场振奋人心的演讲,这次讲话在世界范围内被广为报道:拒绝堕落和道德败坏!拥抱家国的体面和美德!……未来的德国人将不仅是读书人,而且是有品格的人。这就是我们教育你们的目的……将过去的邪恶精神付之一炬,你们做得很好。这是一项有力的、伟大的、具有象征意义的成就。

当晚,类似的场面出现在了全国其他的 90 个地方。尽管德国的许多图书馆和档案馆未受影响,但是这些篝火是一个很明确的警告:纳粹政权即将对知识发起攻击。

*

知识仍然遭受着攻击。系统的知识体系在今天仍然像在过去一样被攻击。随着时间的流逝,社会逐渐把保存知识的任务委托给了图书馆和档案馆,但如今这些机构正面临着多重威胁。试图否认真相和掩埋历史的个人、团体甚至国家视它们为眼中钉。同时,图书馆和档案馆的资金水平也在下降。资源的持续减少还伴随着科技公司的兴起,这些公司已有效地以数字的形式将知识的存储和传输私有化,将公共资助的图书馆和档案馆的一些功能带入了商业领域。这些公司的动机与向社会提供知识的传统机构截然不同。当像谷歌这样的公司将数十亿页的书籍数字化并开放在线阅读,像 Flickr 这样的公司提供免费的在线存储空间时,图书馆该何去何从?

在公共资金承受巨大压力的同时,我们发现民主制度、法治和开放社会也遭受着威胁。信息本身正在受到攻击。当然,这早不是什么新鲜事了。乔治·奥威尔在《1984》中指出:“世界上有真理,也有非真理,如果你坚持真理,即使这会让你与世界为敌,你也不是疯子。”今天,当我们思考图书馆和档案馆在捍卫开放社会中必须发挥的作用时,奥威尔的话听起来真实得令人不安。图书馆和档案馆已经成为支持民主、法治和开放社会的核心,因为它们存在的目的就是“坚持真理”。

2017 年 1 月,美国总统顾问凯莉安·康威(Kellyanne Conway)提出了一个著名的概念:可能存在“另类事实”(alternative facts)。她之所以提出这个概念,是为了回应人们对特朗普的批评,特朗普声称,参加其就职典礼的人数比 5 年前参加贝拉克·奥巴马就职典礼的要多,而照片和数据显示恰恰相反。这及时地提醒了我们,信息的保存仍然是捍卫开放社会的一个关键手段。捍卫真相,防止其被“另类事实”的兴起蚕食,意味着我们需要捕捉真相,同时捕捉那些否认真相的话语,如此我们就有了社会可以信任和依赖的参考点。

图书馆对于社会的健康运转至关重要。我在图书馆工作已超过 35 年,而我使用图书馆的时间比这还要长得多,所以我对图书馆的价值深有体会。这本书的创作初衷源于我个人的愤怒,愤怒于最近全球各地在确保社会可以依靠图书馆和档案馆来保存知识这件事上都出现了失败——包括有意和无意的失败。图书馆和档案馆几个世纪以来遭到的反复攻击是人类历史上一个令人担忧的趋势,值得我们研究,而人们为了保护这些机构所持有的知识而做出的惊人努力值得我们赞颂。

2010 年,英国内政部故意销毁“疾风世代”(Windrush generation)抵英入境卡一事败露,表明了档案的重要性。政府还开始对移民实行“敌对环境”(hostile environment)政策,要求“疾风世代”移民证明他们在英国本土长期居住,否则就要把他们驱逐出境。然而,根据《1948 年英国国籍法》(the British Nationality Act 1948),他们当时被许诺将会得到公民身份,因此才满怀希望地来到了二战后面临严重劳动力短缺的英国本土。到 2018 年春,英国内政部承认在所有这些被驱逐出境的公民中,至少有 83 人是被非法驱逐的,其中 11 人已过世,这引起了公众的强烈抗议。

政策之荒谬使我大为震惊。这项政策是由特蕾莎·梅领导的政府部门策划并积极颁布的(在事件曝光时她已成为首相),他们销毁了这里面的许多人用来证明自己公民身份的主要证据。虽然这些记录在政策实施之前就被销毁了,且销毁记录可能并非出于恶意,但英国内政部坚持对移民采取敌对态度的动机可能是恶意的。我曾为《金融时报》写过一篇专栏文章,指出保存这类知识对于一个开放、健全的社会至关重要——事实上,自人类文明开始以来就一直如此。

因为自从人类开始在有组织的社群中聚集在一起,有了彼此交流的需求,知识就被创造了,信息就被记录了。据我们所知,在最早期的社群中,知识的创造和记录靠的是口头交流,唯一幸存下来的永久记录是以图像的形式存在的:画在洞穴墙壁上的画或刻在石头上的符号。我们不知道这些标记背后的动机,人类学家和考古学家们只能做出一些基于经验的猜测。到了青铜时代,社群变得越来越有组织,也越来越复杂。随着游牧民族逐渐定居,开始建立固定的社群以及从事农业和早期的工业生产,他们也开始发展出了组织中的等级制度,其中包括统治家族、部落首领和另外一些领导社群中其他成员的角色。

这些社群从大约公元前 3000 年起开始保存书面记录。从这些最早的档案库以及从中找到的文件里,我们收获了大量的有关这些社会如何运作的细节。在其他文件中,人们开始记录他们的思想、观念、观察和故事。这些都保存在最早的图书馆中。这种整理知识的过程很快带来了开发相关的专业技能的需求,包括记录和复制知识的技术。随着时间的流逝,这些任务创造了一些专业岗位——与图书馆员或档案管理员大致相似。

英文中“librarian”一词来自拉丁语“librarius”,“librarius”一词又源自“liber”,意为“书”。“archivist”一词来自拉丁语“archivum”,指书写的记录,也指保存这些记录的地点。这个词起源于希腊语“archeia”,意为公共记录。古人创建和经营图书馆以及档案馆的动机与现代世界不同,将这些古代的收藏机构与今天的图书馆和档案馆进行类比是危险的。即便如此,这些文明创造了知识体系,并发展出了整理这些知识体系的技术,这些技术中有很多是我们如今依然认可的,比如目录和元数据(metadata)。图书馆员和档案管理员通常还担任其他角色,比如牧师或行政官员,这种情况在古代的希腊和罗马更为明显,因为在这两个地方公共图书馆更常见,并且人们开始认为能够获取知识是构成一个健全社会的基本要素之一。一份在公元前 3 世纪至公元前 2 世纪担任过亚历山大图书馆(Great Library of Alexandria)馆长的人的名单流传了下来——其中很多人也是那时的著名学者,比如罗得岛的阿波罗尼乌斯(Apollonius of Rhodes)和拜占庭的阿里斯托芬(Aristophanes of Byzantium)——前者关于伊阿宋和金羊毛的史诗激发了《埃涅阿斯纪》的创作,后者是标点符号最早的发明者之一。

图书馆和档案馆几个世纪以来遭到的反复攻击是人类历史上一个令人担忧的趋势,值得我们研究

知识的存储从一开始就一直是社会发展的核心。尽管创造和保存知识的技术发生了根本性的变化,但令人惊讶的是,其核心功能的变化却微乎其微。首先,图书馆和档案馆收集、整理和保存知识,它们通过受赠、转让和购买的方式积累了泥板、卷轴、书籍、期刊、手稿、照片和许多其他记录文明的介质。今天,这些介质已通过数字媒体得以扩展,从文书处理文件扩展到了电子邮件、网页和社交媒体。在古代和中世纪,整理图书馆的工作具有神圣的含义:美索不达米亚古王国的档案通常保存在庙宇中;法兰西国王腓力·奥古斯都(King Philippe Auguste,又称腓力二世)建立了“宪典宝库”(Trésor des Chartes)。后者最初是一个“可移动的”档案收藏库,但到了 1254 年,它开始被保存在巴黎圣礼拜堂(Sainte Chapelle)的一套专门为其建造的房间中。通过建立和出版馆藏目录、提供阅览室、赞助研究资金,通过出版书籍、举办展览,以及最近通过数字化,图书馆和档案馆一直是思想传播这一广阔历史的一部分。18 世纪国家图书馆的创建和 19 世纪后公共图书馆的创立极大地扩大了这些机构在改变社会中所发挥的作用。

其中的核心是保存的概念。知识有时是脆弱的、易损坏的和不稳定的。莎草纸、纸和羊皮纸都极易燃烧;水也能轻易损坏它们,高湿度则会使其发霉。书籍和文档可能被盗、被损毁和被篡改。由于技术的过时、磁存储介质的非永久性以及所有在线存储的知识的脆弱性,数字文件可能比实体文件更转瞬即逝。任何一个碰到过网络连接中断的人都知道,如果没有保存电子文件,就再也无法访问它们了。档案馆不同于图书馆。图书馆一次一本书地积累知识,通常具有很强的战略目的,档案馆则直接记录机构、行政部门,甚至政府的行动和决策过程。图书馆时常也有一些此类材料,例如印刷出来的《下议院议事录》(Journal of the House of Commons)。但就其本质而言,档案馆通常充满了乏味的材料,也并没打算给大众读者阅读。图书馆处理思想、野心、发现和想象,档案馆则详细记录了日常生活中常规但至关重要的事情:土地所有权、进出口、委员会会议记录和税收。其中一个重要的特点是清单,包括人口普查中记录公民的清单和乘船抵达的移民的名单。档案是历史的核心,记录可能被记录在书中的想法和思路的执行情况。

当然,这个问题的反面是,不仅希望保护知识的人了解书籍和档案资料的重要性,希望破坏知识的人也是如此。纵观历史,图书馆和档案馆一直遭受着攻击。有时图书馆员和档案管理员为了保存知识,甚至得冒着失去生命的危险。

我想探讨历史上的一些关键事件,用以强调人们破坏知识存储的不同动机,以及专业人士为抵制这种破坏而做出的反应。我关注的每个案例(其实还有其他几十个案例可供我选择)都能让我们了解到它们发生的时期,这些事件本身也非常引人入胜。

我们将在档案的脉络下考虑国家持续清除历史的动机。随着知识越来越多地以数字化的形式被创造,我们也将研究这种现状对知识的保存和开放社会的健全所带来的挑战。在本书的最后,我将为如何在当前图书馆和档案馆的政治和经济条件下更好地支持它们提出一些建议。在尾声部分,为了突出这些机构的价值,我将提出这些机构可以带给社会的五项功能,以及可以带给当权者的益处。

图书馆和档案馆自身每天也在破坏知识。当同样的书仅需要一本时,重复的书籍就会被例行处理掉。较小的图书馆经常会被并入更大的单位,在这一过程中,知识通常会转由那个更大的图书馆保管,但有时出于偶然或故意,一些独特的材料会丢失。档案是围绕一个名为“评估”的过程而设计的,而“评估”是一种清理和保留并存的系统,并不是一切记录都能够或应该被保留。虽然对于历史学家来说,这种系统有时看起来残酷且令人难以理解,但是“每份文件都该被保留”的这种想法在经济上是难以维持的。在这一过程中被破坏的信息大部分都已经被保存在了别处。

选择、获取、编目以及清理和保留的过程从来不是中立的行为。它们是由在特定社会和时间背景下工作的人类完成的。现在在图书馆书架上摆放的书籍和期刊,在电子图书馆中可供我们查阅的资料或档案馆中的文档和账目,都是由于人为因素才存在的。因此,过去人类在创立馆藏时,会受到偏爱、成见和个性的限制。大多数图书馆和档案馆的馆藏中都有许多遗漏,这些“沉默”通常严重限制了历史记录对有色人种或女性等的处理。今天每个使用这些馆藏的人都必须意识到这些历史背景。我同样鼓励本书的读者谨记这些背景,记住过去人们行事方式与我们不同。

在考察图书馆的历史以及其馆藏如何随着时间的推移演变时,从很多方面来看,我们其实都是在讲述知识本身是如何幸存下来的故事。现存于这些机构中的每一本书,所有汇集成更大的知识体系的馆藏,都是幸存者。在数字信息出现之前,图书馆和档案馆就已经拥有了完善的保存其馆藏的策略:纸。这些机构会让读者一起承担保存馆藏的责任。比如直到今天,所有第一次使用博德利图书馆的人都仍然须正式宣誓“不将任何火种带入图书馆,不在馆内点火”,这个传统从 400 多年前一直延续至今。稳定的温度及相对湿度,水灾和火灾的防患,以及在书架上有条理的摆放是保存策略的核心。数字信息本来就不稳定,需要采取更加积极主动的方法,而不仅仅是针对技术本身(如文件格式、操作系统和软件)。大型技术公司,尤其是社交媒体领域的公司,所提供的在线服务如今被广泛采用,这一现象加剧了以上那些挑战,毕竟对于这些公司而言,保存知识纯粹是出于商业考虑。

随着世界上越来越多的记忆被存放到网上,我们实际上正在将记忆外包给现在控制着互联网的大型技术公司。“查找”(look it up)的原意是在印刷书籍的索引中进行搜索或在百科全书和字典中按字母顺序查找正确条目。现在,这个词的意思变成了在搜索框中输入一个词、术语或者问题,然后让电脑帮我们去查。社会曾经重视个人记忆的训练,甚至设计出了复杂的用于提高记忆能力的练习。那样的日子已经过去了。然而,互联网的便捷中也存在着危险,因为大型技术公司对我们的数字记忆进行的控制是极强的。一些组织,包括图书馆和档案馆,现在正努力通过独立保存网站、博客文章、社交媒体,甚至电子邮件和其他个人数字馆藏来收回控制权。

约翰·奈斯比特(John Naisbitt)早在 1982 年就在他的《大趋势》(Megatrends)一书中指出:“我们被大量信息淹没,却极度缺乏知识。”自那时起,“数字过剩”(digital abundance)的概念就被提出,以帮助人们理解数字世界的一个重要方面,这也是我在图书馆员的日常生活中经常要考虑的一个问题。任何用户只要拥有一台计算机并连上了互联网,就能获得数字信息,这些信息的体量之巨大已远远超出了我们的理解范围。图书馆员和档案管理员现在都非常苦恼于如何在大量可用的知识中进行有效率的搜索。

互联网的便捷中也存在着危险,因为大型技术公司对我们的数字记忆进行的控制是极强的

数字世界充满了二分法。一方面,现在创造知识非常容易,复制文本、图像和其他形式的信息也变得比以前更简单。大规模存储数字信息在现在不光可行,而且成本也低得出奇。但是存储(storage)与保存(preservation)是有区别的。存储在在线平台上的知识有丢失的危险,因为数字信息脆弱得惊人,既容易受到无意的破坏,也容易受到蓄意的破坏。还有一个问题是,我们通过日常互动创造的知识对我们大多数人来说是不可见的,但它可以为了商业和政治利益而被操纵和对社会造成不利。对于许多担心隐私被侵犯的人来说,将其销毁可能是一个理想的短期结果,但这最终可能会对社会造成损害。

我很幸运能够在世界上最伟大图书馆的其中一座工作。牛津大学的博德利图书馆正式成立于 1598 年,并 1602 年首次向读者开放,从那时起一直屹立至今。在这样的机构中工作,我无时无刻不铭记着过去的图书馆员的成就。如今,博德利图书馆已拥有超过 1300 万册印刷书籍,还有一卷又一卷的手稿和档案。它的馆藏包罗万象,其中包括数百万张地图、乐谱、照片、短时效物品和许多其他类型的物品——多达好几拍字节的数字信息,例如期刊、数据集、图像、文本、电子邮件。这些馆藏被存放于 15 世纪至 21 世纪期间建造的 40 座建筑中,而且这些建筑本身就拥有迷人的历史。

博德利图书馆的馆藏包括莎士比亚作品的第一对开本(1623 年)、谷登堡圣经(约 1450 年),以及来自世界各地的手稿和文件——比如出自明朝晚期的塞尔登的中国地图,或出自 14 世纪的装饰华美的杰作《亚历山大传奇》(Romance of Alexander)。这些物件都有着迷人的历史,讲述它们是如何经历了时间的洗礼而如今被摆在博德利图书馆的书架上的。实际上,博德利图书馆确实是一个收藏品的集合,而那些关于这些收藏品是如何来到博德利图书馆的故事,则在过去的 400 年中帮助博德利图书馆建立起了它的名声。

18 岁以前,我所受的教育因为学会了使用故乡迪尔镇(Deal)上的公共图书馆而发生了改变。在那栋建筑中,我发现了阅读的乐趣。起初,我只是通过阅读科幻小说(特别是艾萨克·阿西莫夫、布赖恩·奥尔迪斯和厄休拉·勒古恩的作品)逃离现实,接着我读了托马斯·哈代和 D.H.劳伦斯的作品,还有英格兰以外的许多作家,例如赫尔曼·黑塞、果戈理和科莱特等人的作品;开始从图书馆借黑胶唱片后,我认识到古典音乐除了柴可夫斯基的《1812 序曲》以外,还有贝多芬、沃恩·威廉斯、莫扎特;我还能够阅读“严肃”的报纸和《泰晤士报文学增刊》。这一切都是免费的——这至关重要,因为我的家庭并不富裕,没有什么钱买书。

从过去到现在,这家图书馆都由地方政府运营,且馆内大部分服务都是免费提供给读者的。根据起初由 1850 年《公共图书馆法案》(Public Libraries Act)规定的法律条款,该馆的经费由地方税收资助。当时这一条款还遭到了一些政治上的反对。当法案上传到英格兰议会时,保守党议员西布索普上校(Colonel Sibthorp)对工人阶级阅读的重要性持怀疑态度,理由是他本人“根本不喜欢读书,而且在牛津求学期间也一直讨厌读书”。该法案启动的公共图书馆系统取代了各色的捐赠图书馆、堂区图书馆、咖啡馆藏书、渔民读书室、会员图书馆和读书俱乐部,这些都是“进步时代”和“有用的知识”这一概念的产物,“有用的知识”是 18 世纪各种思想发酵融合的产物。美国哲学学会(American Philosophical Society)由包括本杰明·富兰克林在内的一群杰出人士在 1767 年创立,旨在“推广有用的知识”。1799 年, 英国皇家研究所(Royal Institution)成立,旨在“传播知识并促进有用的机械发明和改进方法的普遍引进”。这两个组织都有图书馆来支持他们的工作。

图书馆是一项扩大教育范围、造福个人以及整个社会的大范围运动中的关键部分。约一个多世纪后,有感召力的妇女权利倡导者,西尔维娅·潘克赫斯特(Sylvia Pankhurst)写信给大英博物馆馆长,要求进入图书馆的阅览室:“因为我希望查阅各种政府出版物和其他作品,因为我无法以其他任何方式获取这些材料。”她在申请信的末尾提到了她的研究主题:“获取有关妇女就业的信息”。

《公共图书馆法案》的实施,使得地方政府能够建立公共图书馆,并通过地方税收支付公共图书馆所需的经费,但这种制度完全是自愿的。直到 1964 年,《公共图书馆和博物馆法案》才将提供图书馆服务规定为地方政府的义务,并且该系统在今天仍然作为一项宝贵的服务在公众意识中保留着重要的地位,它也是国家公共教育基础设施的一部分。尽管如此,英国的公共图书馆首当其冲地承受了中央政府施加在地方政府上的预算压力。地方政府为了维持下去,不得不做出非常艰难的决定,许多选择了拿图书馆和郡档案局开刀。截至 2018/2019 年度, 英国共有 3583 个公共图书馆, 而 2009/2010 年度有 4356 个,其中 773 个已关闭。随着图书馆领域的就业人数下降到不足 1.6 万人,许多社区的图书馆现在都越来越依赖志愿者才能保持开放。

知识的保存在全世界都是一场艰苦的斗争。在南非,种族隔离政权崩塌后,治愈一个被 20 世纪的暴力和压迫撕裂的社会的方法就是“忠实地记录过去的痛苦,从而一个统一的国家便能在完成艰巨的重建任务时将过去转变成一股激励的力量”。带着“回应他们艰难的过去”的目的,真相与和解委员会(Truth and Reconciliation Commission)成立了。该委员会的成立是为了协助社会和平过渡,同时也是为了直面最近的历史以及它对社会和个人的影响,并与其和解。该委员会不但涉及政治和法律,还肩负着历史、道德和心理的目标;《促进民族团结与和解法案》(Promotion of National Unity and Reconciliation Act)的目的之一是建立“严重侵犯人权的性质、原因和程度的尽可能完整的写照”。这项工作是与南非国家档案馆(National Archives of South Africa)合作进行的,其工作人员密切确保历史被妥善处理,且这些记录可供民众查阅。但南非的重心并不是通过开放国家档案馆来认识问题的“性质、原因和程度”,像 1989 年共产主义崩塌后的东德(德意志民主共和国的简称)一样,而是强调听证会,这些证词创造了深刻的口述历史,并形成了一份新的档案。

南非种族隔离政权的官员们大规模销毁了文件。真相与和解委员会因此一直备受阻碍,他们的最终报告有一整个章节都是关于记录销毁的。他们直言:“种族隔离文件的故事,和其他事件一样,是对本应成为国家记忆一部分的成千上万人的声音的系统销毁。”该报告指责政府:“悲剧是,前政府故意系统地销毁了大量的国家记录和文件,以期消除证明他们罪恶的证据,从而净化压迫性统治的历史。”破坏记录的行为恰恰凸显了这些记录的关键性:“大规模的记录销毁……对南非的社会记忆产生了严重影响。一行行官方记录记忆,尤其是有关种族隔离国家安全机构内部运作的记录,已被抹去。”在伊拉克,正如我们将在第 12 章看到的那样,许多关键记录并未被销毁,而是移交给了美国,部分依旧保存完好。在这个内战肆虐的国家,它们的回归可以成为另一个国家“真相与和解”进程的一部分。

图书馆和档案馆共同肩负着为社会保护知识的责任。写作本书不仅是为了突出这些机构过去曾遭受的破坏,也是为了认可和赞扬图书馆员与档案管理员们做出的反抗。正是因为他们的工作,知识才得以被保存下来,世代相传,使人与社会能够发展,并从这些知识中寻求灵感。

1813 年,托马斯·杰斐逊在一封著名信件中将知识的传播比作用一根蜡烛点燃另一根蜡烛,他写道:“一个从我这里获得了想法的人,在不减少我的知识的情况下,自己收获了指导;正如用我的烛芯点燃自己的蜡烛的人,在不使我的烛光变得昏暗的情况下,自己收获了光明。”图书馆和档案馆便是履行杰斐逊的“烛芯”诺言的机构——它们是保存思想、事实和真理的必不可少的点。他们在保护知识的火焰并使其能够启发他人的过程中所面对的一系列挑战构成了一段复杂的历史。本书中的各个故事介绍了历史上知识受到攻击的种种方式,很有启发意义。如今杰斐逊的“烛芯”仍然没有熄灭,这多亏了保存知识的人们的不懈努力:收藏家,学者,作家,尤其是构成了故事另一半的图书馆员和档案管理员。

题图来自 Jonathan Francisca on Unsplash