1898 年戊戌变法失败后,梁启超被迫流亡日本,却意外踏上全球化的时代浪潮,在广阔的世界舞台上迸发出强劲的生命力。这一时期的梁启超以日本横滨为基地,先后创办《清议报》《新民丛报》《新小说》等杂志,促发了中文世界新知识与新思想的生产与传播,影响巨大且深远;同时他游历夏威夷、澳大利亚、北美等地,呼应海外华人广泛觉醒的政治意识,建立保皇会的全球网络。

《梁启超:亡命(1898-1903)》一书以大量细节还原历史场景,塑造了一个有着丰富情感维度的政治亡命者形象;并以梁启超为中心,牵引出严复等维新同仁,孙中山等革命党人,以及李鸿章、大隈重信、西奥多·罗斯福等政治人物,更有温哥华的叶恩、新加坡的邱菽园、悉尼的梅光达等散落世界各地的海外华人。他们的热情与挣扎,敷演出一部 19、20 世纪之交的全球风云画卷。

经出版社授权,我们摘选了第七章《保皇会》的部分,分享给读者。

一

梁启超越来越醉心于革命时,康有为的旅程收获了意外的回报,他被迫离开日本,却在加拿大发现了一个新世界。

1899 年 5 月 2 日,梁启超接到老师来信,纸上洋溢着兴奋与自得。计划中,康有为要在西雅图登岸,后前往伦敦或转往美国,继续展开求救行动。4 月 7 日,和泉丸抵达维多利亚港,一名华人厨役在传染病检测的旅客名单中发现了康有为的名字,随即发电到维多利亚华人社区,激起强烈反响——政变、流亡、皇帝密诏已令康有为成为全球性的传奇人物,更何况在他的乡亲中。

一下船,康有为就发现当地华人代表已在此恭候,一位叫李梦九(Lee Mong Kow)的华人译员还帮他免去了人头税。这是华人在当地遭遇的诸多歧视之一,步美国排华法案后尘,加拿大仅允许持有清政府特别证明的学生、教师、商人和官员等旅客上岸,对中国移民征收每人 50 加元的人头税。

热忱不仅来自华侨,加拿大官方与媒体对他同样深感兴趣。4 月 8 日,他在不列颠哥伦比亚副总督的陪同下参观了省议会与教育厅,并发表演说。在维多利亚中华会馆,他对着上千名华人移民讲述了光绪皇帝的故事:领导变法,被囚瀛台,宠爱的珍妃被打入冷宫,作为皇帝顾问的自己的出逃经历。这是康有为第一次面对普通人演说,与北京、上海、广州那些士大夫以及东京的政客、文士不同,台下的矿工、洗衣工、杂货店老板、贸易行东家不喜欢文雅的修辞,更习惯直截了当的表达。这再度证明了康杰出的演说才能,他不仅能征服前者,同样也能取悦后者:他将真实与虚构、广博知识与民间演义混为一体,说被困在瀛台上的皇上想吃一碗鸡粥而不得,珍妃冬天只有单衣可穿。观众深深被他吸引,随着戏剧演变而情感跌宕。演说结束后,他问台下观众“愿中国自强否?愿者抚掌!”听众们激动难耐,全体鼓掌;他又问“愿皇上复政否?愿者抚掌!”听众再度掌声雷动。对这些飘零在外的华侨而言,这是他们人生第一次把自己与北京权力中心联系起来,中间只隔了台上的这位康先生。在这惊心动魄的故事和掌声中,他们也得到了少有的归属感,自觉属于一个更伟大故事的一部分。康先生也向他们许诺了一个光明前程:只要皇帝复位,中国很快将重获富强,他们也将能获得保护与尊严。

接着,康有为被请至温哥华,该地与维多利亚仅有一道狭窄海峡之隔。4 月 14 日,康有为会见了温哥华市长,当晚在市政厅礼堂发表演讲,有 1300 多名中西人士参加。当地媒体也密切地报道他的行踪,《每日新闻》(The Daily News)称他是“广东改革者”,《维多利亚殖民者日报》(Victoria Daily Colonist)则强调他遇刺的危险和传奇。他也毫不谦逊地对着这些记者发布自己对未来中国的畅想,声称要建立“代议制政府;国有银行、矿业和铁路系统;小学和更高程度的免费教育体制,包括技工学校和政府的陆军及海军学院”。

这豪情轻易越过了太平洋。《清议报》事无巨细地刊载有关康有为的消息,并发表康自己的笔记,讲述他受到的礼遇,以及迎接他的壮观场面:在莹如白昼的电灯之下,中华会馆的楼上楼下拥挤着西人与日人男女观众,记者巡捕环立。他对两位华人领袖李梦九与叶恩(Yip En)的印象尤深,并说后者更是一个动情之人,在前来接他去温哥华时,“两夕不交睫,食为之减,发为之白”。他们让他意识到“海外之民之可用”,华侨们普遍的焦虑感,“无国可归,无家可归”,更可能转化成变革的新动力,“外之合海外五百万人为一人,内之合四万万人为一人,其孰能凌之”。《清议报》还编译了《温哥华周报》对康有为的报道,称 41 岁的康“长五尺六七寸,髭厚而护口,一见有威”,穿中国服装,纯粹中国人风气。他还同日本领事清水精三郎见面攀谈,“满腔忠愤,慷慨泣下,衣襟尽湿”。第十七和十八期的《清议报》则连载了康有为的演说,康鼓励华侨拜祭孔子,创办中文学校。

不过,加拿大并非康有为的目的地,去伦敦寻求英国政府的支持,才是此行目的。5 月 31 日,康有为抵达利物浦,贝思福正在伦敦等候着他。自去年 9 月 30 日香港一晤,时间恰好过去了八个月。贝思福刚刚出版了他的中国考察报告,名为 The Break-up of China(直译为《中国的解体》或《中国的分裂》),后经林乐知(Young J. Allen)译成汉文,以《保华全书》之名由上海广学会于 1900 年出版。中国问题正成为世界舆论的焦点,瓜分还是保存它,政治人物与新闻记者正因此争论不休,这本书随即引发轰动。这位海军少将和下议院议员似乎给出了一手和权威的声音:在中国的一百天旅程中,他会见了地方总督、军机大臣、亲王、各国公使,以及从香港到上海和汉口的商人代表,还与伊藤博文会晤了三次。

贝思福认为英国在中国的商业利益正遭受三方挑战:中国不能保护商民;西方国家竞相争夺利益,企图瓜分中国,俄国尤其野心勃勃;英国政府没有足够的保护政策与措施。他观察到,中国的财政系统一团混乱,甚至没有统一的钱币,除去中国银元,墨西哥银元、西班牙卡洛斯银元、日本银元、英国银元皆自流通;而中国自己的银元,在不同的造币厂价值也不同,重庆的每两白银可以换 1080 文铜钱,山东可换 1210 文,北京则只能兑 550 文。制度性腐败蔓延至整个官僚阶层,“无论哪个级别的地方官员,薪水都低得可怜。他们为了谋取官位,经常会向银行或朋友借一笔‘佣金’。结果就是,官员会在他的任期内尽力捞钱,以偿还‘佣金’”。但“大多数中国人还是诚实、聪明的生意人;只是传统的行政手段,导致了贪污腐败,而且那些忠诚正直的官员没能进入政府”,“中国商人的信誉,在东方有口皆碑。中国人还有崇拜权力的传统,他们需要的只是一个秉公执法的好政府”。他发现,英国商人普遍缺少安全感,因为中国政府腐败无能、社会动荡不安,中国有四亿人口,面积与欧洲一样大,一旦发生大的动荡,对欧洲贸易将是一场灾难。他的解决方案是:“维持中国的完整;彻底重组整个中国的军队和警察,为所有国家的贸易提供安全保障。”他鼓励英国充当这样的角色,批评此刻英国正在回避这项使命。他也试图推动英国与日本、美国、德国的联盟,认同美国国务卿海约翰(John Hay)提出的“门户开放”政策。

“我们在中国的选择很简单——要么分裂中国,要么重建中国。”他用这样斩钉截铁的句子结束了全书。这本书为贝思福赢得了世界性的声誉,《纽约时报》在头版刊登了评论文章,《名利场》杂志则为贝思福画了幅漫画:身穿黄袍马褂,头戴满大人的官帽,胸前别着一排勋章,左手持着自己的著作,右手抱着一只哈巴狗,面带微笑,志得意满。

- 贝思福的漫画

这本书也令康有为的名声继续升高——贝思福以一整个章节描述了与康有为的会面。在赞扬了康有为的“忠君爱国,大公无私”后,他也遗憾于“他的改革没有章法,做事太急躁,结果适得其反”,并向康指出,“那些陈规旧俗,支配了中国社会几千年;你们想在几个月内,靠政府的几条临时法令,不可能彻底改革了它们”。

但在伦敦政治圈,贝思福未获得期待的认同。首相兼外相索尔兹伯里对他的行为深感不满,认为贝思福的结盟主张会引起俄国人的怀疑,更重要的是,它刺伤了内阁的骄傲——这样重要的问题该由大臣而非商人决定。

对于伦敦的政治机器,康有为缺乏了解。他或许仍沉浸于加拿大给他带来的荣耀与希望中,自信伦敦将倾听他的“秦庭一哭”。他或许也对贝思福的影响力怀有特别的期待,《清议报》曾事无巨细地记载贝思福的东亚之行,还误认他为海军大臣,实际上,这位少将并非一个能左右大局的政治巨人。

伦敦令孙文声名大振,却没有给康有为太好的记忆。英国的对华政策早已从对皇帝的同情转回对太后的支持,对政治流亡者失去兴趣。在康有为的记述中,英国下议院关于是否帮助光绪皇帝复位的表决,以 14 票之差未通过。著名的《泰晤士报》也没给康有为特别的关注,6 月 7 日的一篇署名为罗伯特·道格拉斯(Robert K. Douglas)的读者来信呼应了康有为:他对慈禧太后强烈的排外情绪非常忧虑,建议英国政府像对待昔日印度皇帝一样放逐她,并认为台湾或许是个不错的流放地。信末,他称康有为是未来改革者。康的一位同行者还说维多利亚女王与索尔兹伯里首相恰好避暑他地,康有为无缘拜见。更不幸的是,康的大部分旅行费用还被人偷走,这激发了新的内部矛盾,一位同行者私下返回加拿大。康有为只能致电温哥华华商,寻求帮助。

6 月 21 日,心灰意冷的康有为返回蒙特利尔。北美大陆逐渐浮现时,他感慨道:“喜见美洲江岸近,茫茫大地又何依?”一登岸,加拿大比它的母国英国更可依靠,温暖与支持加倍到来。

二

“康有为现在英国的保护下,警员法夫先生被任命为他的保镖,防止刺客的袭击。康有为有个计划,他组织所有在美国和加拿大的华人组成一个强大的团体,并在每个所到地方进行演讲,展示他的计划。如果他的计划能成功,中国的银行、投资机构和金融机构将在任何可以赚到钱的地方建立。”7 月 20 日,《维多利亚殖民者日报》报道说。

当日,“保救大清光绪皇帝会”在维多利亚成立。这个计划缘起于不久前的一次叙饮,在温哥华的冠芳楼,康有为提倡建立保商会,保护华商们的集体利益,每份科银一元,当场认购了千余份。在他前往伦敦时,维多利亚与温哥华的华商推进了这个提议。他们中既有老一代的卢仁山、董谦泰、徐维经等,又有青年一代的冯俊卿、沈满、关崇杰等,来自维多利亚的李福基(Lee Folk Gay)与温哥华的叶恩是其中最著名,也最重要的推动者。

李福基来自广东新宁,此地日后将更名为台山。在加拿大华人移民中,这是最主要的人口来源地。根据 1884—1885 年的一份报告,5000 名华侨中有五分之三来自四邑地区(新会、新宁、开平与恩平四县的共称),其中三分之一来自新宁。李福基是迟来者,1897 年移民维多利亚时已 51 岁。他有备而来,立刻创办了广万丰商行,经营丝绸、帽子,以及鸦片(当时在加拿大是合法的生意)。在摄于 1900 年的一张照片上,身穿长衫、头戴瓜皮帽的李福基,面颊消瘦,两边的眼角稍微下斜,沉静,又不无感伤。

更年轻的叶恩也是新宁人,来自一个地位尊崇、折射华人社区变迁的移民家族。叔父叶春田曾代理加拿大太平洋铁路华工招募,并经营华工补给进口业务,代理往返中国的船票和侨汇业务。叶春田也将财富转化成影响力,参与温哥华中华会馆及华贸董事会的创建,是社区的领导人之一。叶恩的英语能力为这个家族带来了新的影响力,他担任海关翻译一职,成为华人社区与白人社区的沟通者——这沟通也意味着权力。与叔父一样,叶恩双颊饱满。

在讨论中,“保商会”改名为“保皇会”——倘若能保住皇帝,中国重获富强,海外商人的利益何愁不保。保皇会第一个重要举措,就是为光绪皇帝庆祝三十寿辰。8 月 4 日,即农历六月二十八日,维多利亚、温哥华、新威斯敏斯特、西雅图、波特兰,保皇会最先设立的五个城市,共同致电北京的总理衙门,为光绪祝寿。中国店铺纷纷停业,唐人街悬挂灯笼,或室内置酒,或走上街头,温哥华还开设了戏台,燃放爆竹,西人男女也前来道贺。人们饮酒观剧,高唱对皇帝的颂词。这是华人社区从未有过的景象。还有更神奇的景象出现。庆典时,温哥华恰逢大雨,叶恩说,如果圣主不能复位,雨傍晚才停,若能复位,当即刻停。不久,天空果然放晴,众人大喜,踊跃捐资给保皇会。叶恩似乎着迷于自己的新特殊技能,对渔民许诺说,若圣主复位,中国不亡,去年未来的鱼群将来。祝寿毕,鱼群果然来。

康有为身在维多利亚附近的文岛,以自己的方式参与了庆祝。他与二三友人席草设棚,对着紫禁城的方向行礼。望着太平洋的波涛,想着囚禁在瀛台上的光绪也是处于波涛中,不禁“载悲载喜,载笑载忧”。维多利亚的华人又特邀康前来中华会馆,带领众人行礼。会馆内设立烛台,箫鼓铿锵,龙牌在上,龙旗在顶,不论商工贵贱老幼,长袍还是短衫,“咸拳跪起伏,九叩首,行汉官威仪”。

“西人左右视,皆以为未之见云。”康有为不禁感慨。对于加拿大的华人社区来说,这是一个漫长的、重重屈辱历程中的惊异一刻。可惜,紫禁城内的天子未能感受到这海外子民的热望,而立之年的他不仅未能自立,还受困瀛台。

三

1858 年,当弗雷泽河与汤普森河沿岸发现金矿的消息传到加州后,华人淘金者开始涌入加拿大,金矿逐渐枯竭后,修建贯穿大陆的铁路成了华工们的主要营生。围绕这些华工的服务业——食物、药材、住宿、汇款——也就此展开,“唐人街”因此兴起——到来此地的主要是广东人,他们认定自己于唐代从北方迁到岭南,所以自称“唐人”。最早的唐人街就诞生于维多利亚,它是英帝国 18 世纪末在北美西岸扩张的起点,1843 年建立城堡,1871 年成为不列颠哥伦比亚首府。1880 年,加拿大华人移民总共有 3500 名左右,维多利亚就有 2000 人。温哥华的唐人街则要晚得多,1886 年的一场大火后,市政府把威斯敏斯特大街(Westminster Avenue)和福溪(False Creek)北岸的一片林地租给华侨,租金免交十年。

唐人街也象征了华人的生命力与困境。“在太平洋沿岸的一种风气是要想尽办法去欺凌和虐待中国人……把他们当猪狗对待,一有机会就对他们威吓嘲弄,拳打脚踢,连他们的名字也成为骂人的粗话”,一位英国旅行家在 1860 年代这样写道。他也惊异于中国人的忍耐,“他们却没有流露出打算报复的意思,而是默默地干活,对任何人都彬彬有礼”。

这也是一个令人唏嘘的时刻。仅仅两个世纪前,中国还被视作文明的典范,从儒家思想到苏州园林,征服了巴黎到伦敦的王公贵族和文人雅士。再上溯三个世纪,甚至美洲的发现,都源于对中国的兴趣。哥伦布以及一众追随者都认定,中国代表的东方意味着无尽的财富、雅致的品位。加拿大同样充满了这样的故事。1634 年,一位叫让·尼科莱(Jean Nicolet)的法国人从魁北克出发去往五大湖区,解决那里的部落冲突——这些部落以毛皮与欧洲人展开交易。这位法国人还受命,如果有可能,要航行到西洋,前往中国。当地的土著带他去密歇根湖,他确信对岸就是中国。为了给中国人留下良好印象,他还特意穿上了一件绣着花鸟的中国锦缎。

他们却没有流露出打算报复的意思,而是默默地干活,对任何人都彬彬有礼

此刻,中国却变成了衰败、腐朽甚至罪恶的形象。那些不断涌来的矿工、苦力,拖着脑后的长辫,说着不通的语言,只和自己人在一起。他们也将家乡的恶习,比如吸食鸦片和赌博,带到了这里。一位牧师曾经这样描述,“在唐人街阴暗的角落里,寄居着职业赌棍、抽鸦片者,以及其他不洁者……唐人街成为白人社会希望消除的邪恶势力的渊薮”,这些华人“是一帮离群索居者……由于几乎不能跨越的种族、肤色、语言和思想的鸿沟,他们不被白人所喜欢”。维多利亚排华会则声称,“陋俗恶习——包括嫖妓和赌博——在那些(华侨)区域猖獗一时。……他们把自己的病人赶出去死在街上,他们的麻风病人挤满了我们的监狱,他们操纵了本城的劳动力市场”。

华人社区仍顽强地壮大,逐渐成熟起来。他们将家乡的一整套生活搬到了此地,建立会馆、庙宇,庙里有木工们雕刻精细的神坛、供桌、屏风、神像,期望带来保护。在林地上建立起的温哥华唐人街,几年后就初具规模,到 1889 年,有七家洗衣店、十家杂货铺、两个包工商、两家缝纫店、一家肉铺、一家鞋铺,当然还有两家鸦片进口行。矿工与铁路工人已消退,如今,洗衣业是唐人街最赚钱的行业,每月 40—100 加元,而其他行业只有 20—40 加元。这些广东人也把珠三角的农业技术应用在此地,种植各种各样的蔬菜,人们很快发现,“每天可以看到他们的货车装着各色蔬菜,运到这个城市来卖。他们供应私人住户、旅馆和寄宿舍,这些寄宿舍几乎全部依靠中国人供应蔬菜”。

1890 年代以后,维多利亚唐人街的商业中心从科莫兰特街(Cormorant St.)扩展到菲斯加德街(Fisgard St.),中华会馆、中华卫理公会教堂、中华医院、致公堂,以及各种宗亲会相继建立。它有了自己的氛围与节奏。春节是最欢乐的时候:商店停业,打扫,用桃花、水仙花和红纸花装饰一新,门口还要贴上对联;放鞭炮,穿上最好的衣服,互相拜访,用白酒、坚果、糕点、水果招待客人;从除夕一直持续到元宵节。偶尔,白人也被邀请。他们也拒绝死在异乡,1891 年,维多利亚的中华会馆收敛 300 多具无名尸体,等着运回中国安葬。

拥挤、缺乏卫生、鸦片、卖淫、赌博,这些社会疾病也随着唐人街的繁盛而迅速蔓延。唐人街与红灯区相邻,似乎总与欢愉、罪恶相关。这也是赤裸裸的污蔑,从 1879 年至 1884 年,白人犯罪人数为 2014 名,印第安人 1263 名,中国人 296 名。鸦片吸食者不仅是华人,一名白人妇女的感受代表了很多人:“不抽鸦片简直就没法活下去……部分原因是抽烟给人一种恬静的享受,但主要却是为了逃避恐怖,那就是不抽烟后会产生的恐怖。”

一种混杂的情绪集中在这些华人身上。白人厌弃他们,又需要他们,还恐惧他们。所有人都承认,华人有利于商业。1860 年的某日,《维多利亚殖民者日报》兴冲冲地宣称:“据可靠消息,本市五百名中国人在一星期内消费达一万美元。”另一份报纸则发出这样的预言:“可以预料,天朝的浪潮将滚滚东流。横贯落基山脉的加拿大太平洋铁路,到时将为之开辟通道。十倍于目前加拿大人口的滔滔人流,一定会从富饶的中国土地上向我们蜂拥而来。”

华人的政治意识也被催生了出来。1878 年,面临不公正税法,他们向驻英公使郭嵩焘求助。当时的加拿大是大英帝国的一部分,但伦敦通常将请愿书转交旧金山总领事处理。1884 年 3 月,维多利亚商人上书中国驻旧金山总领事黄遵宪,倡议在加拿大建立华侨组织,以帮助反对加拿大歧视华人的行为。这一年,加拿大政府开始追随美国,对华人征收人头税,中华会馆因此成立。发起人都是当时华侨的头面人物,比如广安隆的李佑芹、联昌的李天沛和泰源的李奕德,他们皆因负责招收华工获利良多。会馆还有位值事叫温金有,1861 年出生于道格拉斯港,是第一位在加拿大出生的华人,会讲英语、广州话和客家话,出任过中华会馆的英文书记,后担任温哥华法院翻译,沟通中英文世界。他也是个长寿之人,活到 94 岁,以英文名 Won Alexander Cumyow 闻名加拿大社会。

1896 年,李鸿章途经英国时,接到维多利亚中华会馆的禀帖。中华会馆请求清政府在加拿大设立领事馆,也请李鸿章同英国官员交涉加拿大华侨移民入境税问题。没想到这位世界舞台上最著名的中国人竟然接受了邀请,乘火车来到温哥华。6000 多名华侨迎接了他的到来,他们甚至在火车站附近几个华侨社区搭起牌楼,让李鸿章乘车通过,丝毫不在乎他在甲午战争中的败绩。据说,李鸿章象征性地与加拿大政府做了会谈,替华人提出了一些主张。

反叛者也曾至此。1897 年夏天,孙文来到加拿大,化名为 Y. S. Sins。他几乎是孤零零地到来,没有人欢迎,只有少量华人知道他。驻伦敦的中国领事馆派遣的侦探报告,“在(维多利亚)中国居民中秘密调查,证实该人伦敦被捕的情形已为当地人所熟知,而且知道其现在的目标是组织一切可得到的力量联合反对中国政府”。侦探发现,他在一家杂货铺停留,与店主谈了两个小时,“那些人对他和他的谈话十分倾注”,中国卫理会的教徒接待了他,请他住在李元昌公司。他经火奴鲁鲁回横滨,还成功地为自己换了一张头等舱船票。

比起孙文,康有为不仅大受追捧,且支持者年龄较长、更为成功,这些人大多数“已在北美定居多年,因而熟悉西方社会的力量和弱点。有些人还是移民部门、海关或法院的翻译”。1899 年 7 月至 9 月,康有为在文岛撰写了《保皇会序例》,又扩充为《保救大清皇帝公司序例》。他不仅对中国的困境痛心疾首,更对华侨遭遇的歧视深感同情。“忠君、爱国、救种”,“今同志专以救皇上,以变法救中国、救黄种为主”——他将政治理念具体化、在地化。华商们也是这双重需求:“中国积弱之由受白种凌辱……吾所闻爱同胞、爱国皆由此序文得之。”

康有为激发起了海外华人沉睡的政治意识,以电报、报纸塑造出一个网络,有着明确的政治目的,要求光绪复位。9 月下旬,康有为派遣三人前往美国推广保皇会。他们访问了华盛顿州、俄勒冈州和加州,并在西雅图、波特兰和旧金山发表演讲,建立分会。一个巨大的网络开始延展,谁也想不到,它会迸发出这样的力量。

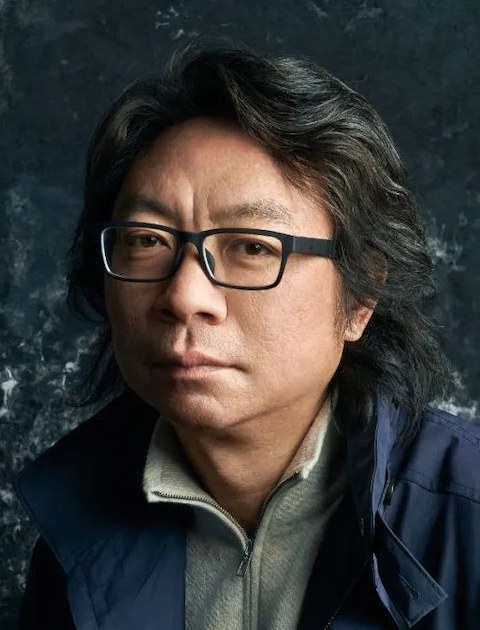

题图为 1900 年,梁启超(中)与几位保皇会成员的合影