01

序言

该书中的观点源自我长期坚持但进展缓慢的一项研究,该研究旨在理解一个马来(Malay)农村中的阶级关系。有关土地交易、工资比率、社会声望、技术变化,我曾听说过很多种解释。不同村民之间的利益会彼此矛盾,这一认识本身也并无多大惊人之处。最为棘手的问题在于,村民们有时会自相矛盾,同样的村民会在不同场合表达出不同的意见或利益!过了一段时间,我才逐渐明白,这种矛盾性尤其体现在穷人和对经济的依赖程度最深的村民身上,尽管他们并非唯一体现这一矛盾的人。在此,依赖跟贫困具有同样的重要性,因为有少数完全自主的穷人,他们所表达的意见是始终如一的,不依赖于他人的。

而且,这种矛盾性还具有某种情境性逻辑(situational logic)。当我将关注焦点限定在阶级关系问题上时(这只是诸多问题之一),可以看出,穷人在面对富人时有一种腔调,而他们身处穷人圈子之中时则是另一种腔调。富人跟穷人说话时是一种方式,富人之间谈话时又是另一种方式。这只是最为明显的差异,还有很多更为微妙的差异。辨别这些微妙的差异需要考虑谈话时群体成员的构成状况,当然也要考虑他们所谈论的问题本身。后来,我发现我可以运用这种社会逻辑去找出或创造出能让我对不同话语进行对比检视的各种情景(settings),即对未曾探索的领域进行三角测量式研究。对于我为自己所限定的研究目的而言,这种方法相当有效,相关研究成果已收入《弱者的武器:农民抵抗的日常形式》(Weapons of the Weak:Everyday Forms of Peasant Resistance)一书,尤其是第 284—289 页。

对马来人中的权力关系如何影响话语这一问题有所认识之后不久,我便开始注意到,当我面对那些在某些重要方面比我有权的人时,我是如何谨慎权衡我自己的言论的。我观察到,当我不得不抑制住自己的那些不够精明世故的反应时,我经常发现自己可以找到合适的人,并向其说出(voice)我在其他情况下没有说出口的想法。在被压抑的言说背后,似乎有某种身体压力。在那些愤怒和愤慨胜过谨慎并发泄而出的少数场合,我体验到的则是一种振奋感,尽管这冒着遭受打击报复的危险。只有在这时,我才彻底体会到,我为何不能从表面价值(face value)出发去完全把握处于我权力之下的那些人的公开言行。

需要坦白承认的是,这些有关权力关系与话语的观察,绝非我的独创。它们是成千上万的人都具有的日常智慧,这些人将其绝大多数非睡眠时间都耗费在权力负载情境(power-laden situations)之中;在此情境中,任何一个错误的姿势或口误都可能造成可怕的后果。我在此所做的工作,只是力图更为系统而非偏执地论述这一观念,以便探讨我们可以从中学到何种有关权力、霸权、抵抗和服从的教益。

我在组织该书内容时的操作性假定(working assumption)是,亟须我们去进行诊断的应该是最为严峻的无权性和依赖性状况。于是,本书中的很多资料都源自有关奴隶制、农奴制和种姓制的相关研究。其前提在于,在我所谓的公开剧本(public transcript)和潜隐剧本(hidden transcripts)之间最具分歧性的地方,话语和权力关系会得到最为显著的表露。此外须指出的是,我还运用了其他方面的资料,涉及如家长制支配、殖民主义、种族主义,甚至监狱、战争集中营等全控机构(total institutions)。

跟我对一个马来小村庄进行研究所必然采取的方式不同,本书并非是逻辑严密、结构严谨、因情况而异、以历史为基础的分析。本书的论述是选择性和图式性的,这种方式违背了后现代主义研究所尊崇的很多标准。本书与后现代主义所共享的一点是,认为不存在任何社会位置或分析立场,可以据之评判某个文本或话语的真理价值。但我仍然坚信,严谨的语境化工作(contextual work)是理论的命脉;我还坚信,当我们通过结构相似性实现关注点的聚焦时,可以发现一些超越文化差异和历史时代的有用东西。

因而,我在这里所采取的分析策略的前提便在于,结构类似的支配形式之间将具有某种家族相似性(family resemblance)。奴隶制、农奴制和种姓制之间的相似性是相当明显的,它们实际上代表着不同的制度化安排,其目的都是实现对某个从属群体(subordinate groups)的劳动、物品和服务的剥夺。作为某种正式制度,处于这些支配形式中的从属群体没有任何政治权利或公民权利,他们的地位是由其出身所决定的。社会流动——在原则上而非实际上——几乎完全是被阻止的。为此种支配进行辩护的意识形态都内含着有关优越性与低劣性的各种形式假定,反过来,意识形态中的这种优越性和低劣性还体现在各种特定仪式或礼节之中,这些仪式或礼节规范着不同阶层之间的公开接触。主人与奴隶、地主与农奴、种姓等级较高的印度人与不可接触者之间的关系,尽管已经获得一定程度的制度化,但仍然主要是一些人治形式(forms of personal rule),这就使地位优越者的行为具有极大的武断性和任意性。于是,这些关系中总是充满了个人性恐怖(personal terror),其形式可能是随意打骂、性暴行、侮辱、公开羞辱。比如,即使某个奴隶可能十分幸运,没有遭到这种对待;但这些遭遇随时可能发生在她身上的这种认识,却始终弥漫在他们的关系之中。最终,在这种覆盖面极广的支配结构中身处从属地位的人们,会在支配者的直接控制之外,形成某种相当广泛的社会存在(social existence)。原则上,正是在这种隐蔽性的情景中,才可能发展出对支配的某种共同批判。

只有避开直接监视,才最有可能在意识形态上形成抵抗

对于我希望提出的论点而言,前面所描述的这种结构性亲和关系(structural kinship),具有分析上的核心意义。我当然不是要指出,奴隶、农奴、不可接触者、被殖民和被征服的种族都共同享有某些永恒不变的特征,这种本质主义观点是站不住脚的。我只是认为,我们可以证明各种支配结构的运作在某种程度上是较为相似的,在其他条件相同的情况下,它们所引发的反应和抵抗模式也是大致相同的。于是,奴隶和农奴通常都不会对他们的从属地位表示公开异议。但是,在公开场景背后,他们很可能会创造并维护着某种社会空间,存在于各种权力关系所构成之官方剧本的幕后的异议将在这一空间中得到表达。这一空间中的特定表达方式[比如,语言掩饰、仪式规范、客栈、集市、奴隶宗教的“静默藤架”(hush-arbors)或异议的特定内容(比如希望先知归来、通过巫术进行仪式性攻击、颂扬盗匪式英雄和反抗中牺牲的烈士)],因异议者所处的特定文化和具体历史而各不相同。为了描绘出较为一般性的模式,我有意忽略了每种从属形式(form of subordination)的极大特殊性,比如加勒比海地区和北美地区的奴隶制之间、法国农奴制在 17 世纪和 18 世纪中期之间、俄国农奴制和法国农奴制之间、不同宗教之间等所存在的诸多差异。但要确立我所描绘的各种一般模式的最终价值,则必须牢牢地将其嵌入具有历史根基性和文化特殊性的各种情景之中。

鉴于这里所探讨的主要是结构性问题,因而很显然地,我将更关注尊严和自主性问题;尽管相对于物质剥夺而言,它们经常会被视为次要问题。奴隶制、农奴制、种姓制、殖民主义、种族主义都往往会形成各种充满诋毁、侮辱和身体侵犯的措施与仪式,这些内容似乎在其受害者的潜隐剧本中占据着相当大的比重。正如我们将看到的,这些压制形式都否定从属者在日常生活中具有相互否定的奢侈机会(the ordinary luxury of negative reciprocity):以牙还牙,以眼还眼,以耳光还击耳光,以侮辱还击侮辱。即使在当代工人阶级中,资产者对工人尊严的轻视和对工作的严密监控,似乎仍然是剥削问题的重要因素,相对窄化的工作及报酬问题也是一样。

我的主要目的是想指出,我们如何可以较为成功、有效地解读、解释和理解从属群体经常做出的那些回避性的政治行为。当无权者在有权者面前经常不得不采取某种策略性姿态时,当有权者故意夸大其名望和掌控能力时,我们该如何对权力关系进行研究呢?如果我们接受这些事情的表面价值,那我们将冒着犯错的危险,它们很可能只是整个故事中的某种暂时策略而已。相反,我将试图阐明一种不同的权力研究方式,努力揭示出其中的各种矛盾性、紧张性和内在可能性。任何从属群体都会在其不幸遭遇中创造出某种“潜隐剧本”,该剧本代表着他们在支配者背后所进行的某种权力批判。有权者也会发展出他们的潜隐剧本,这一剧本代表着使其统治得以维系但又不能公开承认的那些措施和观点。因而,理解权力抵抗的新方式,便是对弱者和有权者的不同潜隐剧本进行比较,将他们的潜隐剧本跟关于各种权力关系构成的公开剧本进行比较。

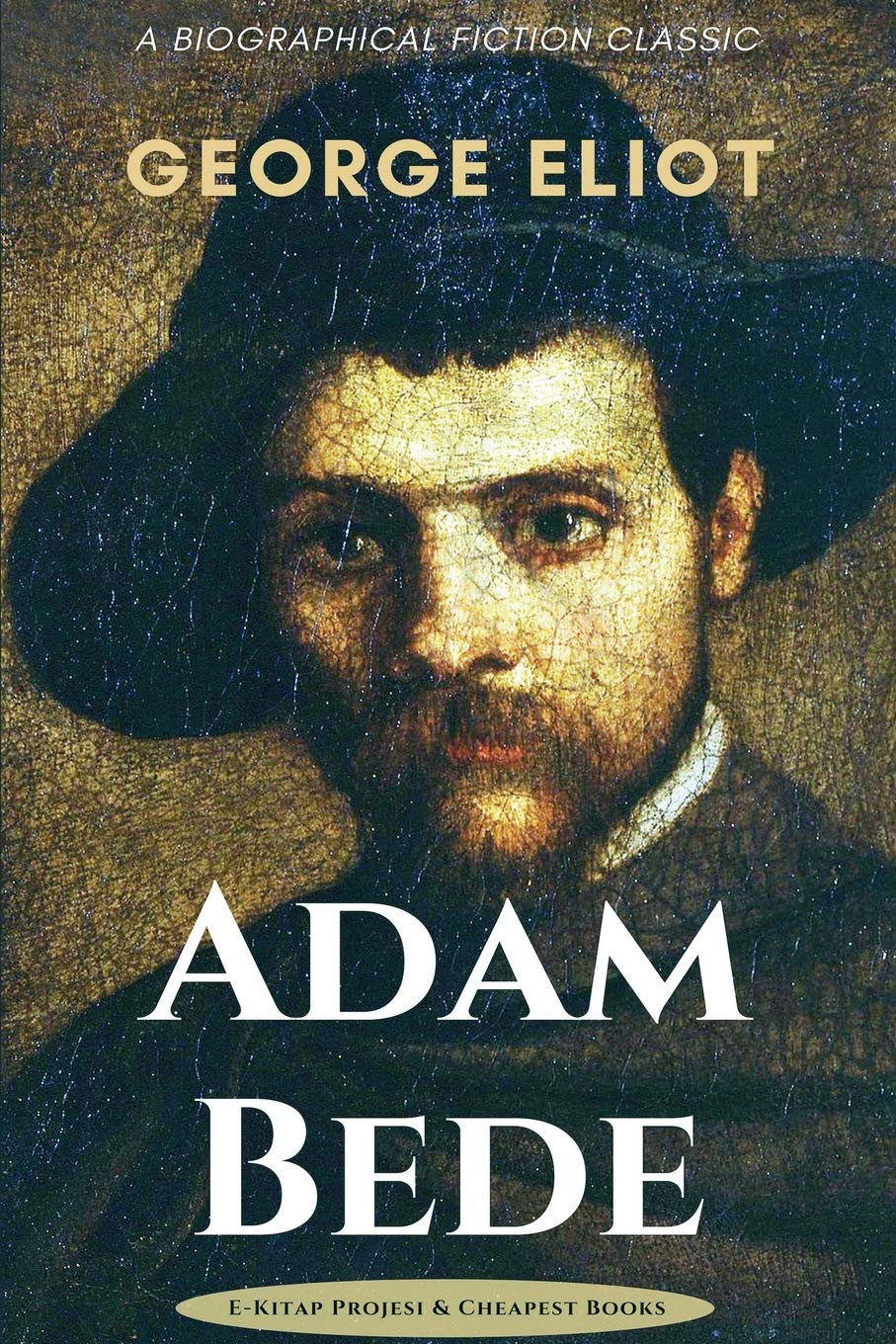

以乔治·艾略特(George Eliot)和乔治·奥威尔(George Orwell)的文学作品作为论述之开端后,我将在该书中努力表明,支配过程如何导致了某种霸权性的公开行为和某种在权力表面不能说出来的后台话语(backstage discourse)。同时,我还探寻了支配和自愿展演(displays of domination and consent)背后的霸权目的,并深入追问这些表演究竟是面向何种观众。反过来,这种研究将使我们明白,对于历史和文献资料的仔细阅读,为何总是会支持对权力关系的某种霸权式解释。我认为,除了缺少实际的叛乱,无权群体与强化各种霸权表象的共谋也是出于自身的利益。

但要理解霸权表象的真正意涵,则必须将其跟权力负载情境之外的从属者话语(subordinate discourse)进行比较。因为只有避开直接监视,才最有可能在意识形态上形成抵抗,所以我将检视意识形态抵抗得以滋生的各种社会场所(social sites)。

如果对权力关系的解码取决于完全进入从属群体或多或少具有隐秘性的话语之中,那么无论是历史上的还是当代的权力研究者,都将面临巨大困境。但是,如下事实可以使我们免于这种困境:潜隐剧本经常都已经得到了公开表达,尽管有时是以伪装形式表达出来的。我将沿着这些线索去探讨,我们如何可能将谣言、闲话、民间故事、民间歌曲、姿势、笑话以及无权者的戏剧解释为他们迂回地进行权力批判的手段,其权力批判的意涵经常都隐藏在匿名性的背后,隐藏在对其行为的无意冒犯性理解背后。在我的经验中,这些伪装起来的意识形态上的不服从(ideological insubordination),多少类似于农民或奴隶在其劳动、产品、财产遭受剥夺时会遮掩其对于这种剥夺的反对或破坏:比如偷猎、懒散、盗窃、假装、回避等。总之,我们也许可以恰当地称这些形式的不服从为无权者的潜隐政治(infrapolitis)。

最后,我相信,潜隐剧本这一概念将有助于我们理解那些政治激情高涨的罕见时刻——通常,在我们记忆中第一次,潜隐剧本在权力的齿牙下直接且公开地得到言说时。

02

在官方故事的背后

我颤抖着在暴君面前说出了自由的言论。

——欧里庇得斯,《酒神的伴侣》,歌队长的一句话

无论劳工还是匠人,他们虽然都是其主人的奴仆,但是,他们一旦完成了主人所命令之事,这种主奴关系也就宣告结束。可是,暴君发现,他周围的那些人都在乞求和恳求着他的宠爱;他们不仅必须完成暴君交代的事务,他们还必须像他可能会让他们如何思考那样去进行思考,在大多数情况下,为了满足他的欲求,他们甚至必须预知他的想法。仅仅服从于他是不够的,他们必须取悦于他,必须绞尽脑汁、自我折磨地为其服务,甚至不惜为此而杀害自己……他们必须为了他的喜好而放弃自己的喜好,强迫他们自己的倾向,弃绝他们的自然性情。他们必须小心谨慎地观察他的言词、他的语调、他的眼神,甚至他的打盹。他们必须既没有自己的眼睛,也没有自己的手脚;他们身上的眼睛和手脚都仅仅只是为了观察、侦查他的意志,发觉他的想法。这种生活幸福吗?这种生活真的配得上生活之名吗?

——拉博埃西(Etienne La Boétie),《论自愿的奴役》

最强烈的憎恨根植于恐惧,恐惧迫使人们沉默不语,驱使人们将激烈活力转变为破坏性的怀恨报复,这是一种想象性地消灭怀恨对象的心态,犹如那些隐蔽起来的复仇仪式,可使那些遭到迫害的人们通过这种隐蔽出口来发泄其狂怒。

——乔治·艾略特,《丹尼尔·德龙达》

即使在现代民主社会中,“向权力说出真理”(Speak truth to power)这一表达仍然具有某种乌托邦的味道,之所以如此,是因为这一表达很少得到真正实践。弱者在有权者面前的遮遮掩掩,几乎不是什么惊奇之事。可以说,这种事无所不在。实际上,它是如此普遍,以至于会出现在很多情境之中,在这些情境中得到实施的那种权力扩展了权力的通常意涵,几乎超出了人们对于权力的通常认识。常规的社会交往礼仪大都要求我们惯例性地幽默交流和对他人面带微笑,而我们内心里对他人的评价跟我们的公开表演可能并不一致。在此,我们或许会认为,体现在礼节和礼貌中的各种社会形式的权力,经常要求我们牺牲真诚和坦白,以便跟熟人保持顺畅的交往关系。我们的体贴行为也许还具有某种策略性的层面:我们对其进行虚假呈现的那个人,或许能够以某种方式伤害或帮助我们。乔治·艾略特曾言:“如果毫无表演成分(acting)的话,那我们将难以做出任何行动(action)。”她也许并无任何夸张之处。

在下文中,我们将主要关注的不是出于礼貌而进行的表演,而是在整个历史长河中被施加在广大人民身上的那种表演。我指的是,那些受制于精致而系统的各种社会从属形式(forms of social subordination)的人们所必须呈现的公开表演:工人对老板、佃农或承租人对地主、农奴对主子、奴隶对主人、不可接触者对婆罗门、从属种族的成员对支配种族的成员所进行的表演。尽管有少数却至关重要的例外,但是,出于谨慎、恐惧和拍马屁的欲望,从属者的公开表演经常都被形塑为对有权者之期望的迎合。我将运用公开剧本(public transcript)这一术语来概括性地描述从属者与支配者之间的公开互动。公开剧本尽管并非绝对是误导性的,但它却不可能告诉我们有关权力关系的完整故事。出于各自的利益考虑,互动双方经常都会心照不宣地在虚假呈现(misrepresentation)中合作共谋。一位名为老田侬(Old Tiennon)的法国佃农的口述史,在时间上几乎跨越了大半个 19 世纪,该口述史记录中充满了某种谨慎而误导性的恭敬(deference):“当他(那个曾将其父亲解雇掉的地主)从城堡(Le Craux)出来,准备去村社(Meillers)里时,他会停下来跟我说话,我强迫自己表现得十分亲切,尽管我心里对他充满了蔑视。”

不像他笨拙而倒霉的父亲,老田侬自豪地感到他自己学会了“生活所必需的掩饰艺术”。美国南部的奴隶在叙述中也一再地提到,他们需要不断进行欺骗:

我努力使自己的言行得体,以免让白人居民感到不快,让他们知道我接受他们的权力和他们对有色人种的敌意。首先,我从不会展现出自己拥有一点财产或金钱,我只是通过各种方式尽可能地表现出我拥有奴隶的特征。其次,我从不会表现出自己所实际具有的聪明程度。无论自由民还是奴隶,南方的所有有色人种都发现,他们只有遵循这些做法,才能确保自己的舒适和安全。

在权力负载情境中进行印象管理(impression management)是从属群体的关键性生存技能之一,其行为的表演性也并未逃离支配群体中那些观察敏锐的成员们的眼睛。玛丽·切斯纳特(Mary Chesnut)注意到,当白人在谈论南北战争前线传来的最新消息时,她的奴隶们都不同寻常地沉默不语;她认为,他们的沉默实际上是在遮掩什么:“在黑色皮肤的掩盖下,他们努力不展现出情感的哪怕一丝涟漪;对于战争之外的其他话题,或许容易做到,因为战争可是令所有种族都最为激动不已的事情。而现在,迪克(Dick)却像是一个备受尊敬的埃及斯芬克斯人面像,他的沉默是那么地高深莫测。”

在此,我将冒险进行某种粗略的总体性概括,后文会再对这一概括给予更严谨的限定:支配者与从属者之间的权力差距越大,权力的实施就越随意而武断,从属者的公开剧本就越是会呈现出刻板性、仪式性的剧目。在此语境下,我们也许会想象出两种极端情境:一端是具有平等地位的朋友之间所进行的对话,另一端是集中营,在集中营中,受害者的公开剧本始终携带着死亡恐惧的阴影。在这两种极端之间则存在着系统性从属(systematic subordination)的大量历史案例,这将是我们关注的重点。

在本章一开始对公开剧本所进行的粗略讨论,使我们警觉到了权力关系中的一些问题,这些问题都取决于这样一个事实:公开剧本并非是故事的全部。首先,公开剧本对于从属者的思想仅仅具有无关紧要的指导作用。老田侬策略性的微笑和问候,掩盖了他内心的愤怒和仇恨。至少,重估一下从有权者和弱者之间的公开剧本中直接解读出来的权力关系,我们将会看到,表面上的恭敬和自愿很可能只是某种策略而已。其次,鉴于支配者会对公开剧本产生怀疑,并“仅仅”将其视为某种表演,因而他们绝不会完全认可公开剧本的真实性。在这种怀疑主义跟认为从属者在本质上是骗人、虚伪和撒谎的观点——这种观点在支配群体中极为常见——之间,只差一步之遥。最后,公开剧本的意涵如此可疑,这说明了伪装和监视在权力关系中发挥着关键性的作用。从属者在进行恭敬性表演的同时,还会努力辨别和解读具有潜在威胁的有权者的真实意图和心理情绪。牙买加奴隶所喜爱的谚语就正好捕捉到了这一点,“装傻充愣,大智若愚”(Play fool,to catch wise)。反过来,权势人物在表演出对从属者的掌控和命令的同时,也会努力窥视从属者的面具背后隐藏着什么,以便解读出他们的真正意图。我认为,在弱者与强者之间的关系中所盛行的掩饰和监视的辩证法,将有助于我们更好地理解支配与从属的各种文化模式。

支配情境中通常所盛行的这些戏剧表演要求,会使公共剧本严格地遵从支配者的想法,使其符合支配者想要事物如何得以呈现的意图。支配者从来都不可能完全掌控表演舞台,但是,他们想要掌控一切的欲望通常都很普遍。在短期内,从属者出于自身利益而呈现出或多或少可信的表演,他们按照支配者对他们的期望去说出台词,做出姿势。其结果是,公开剧本——除非出现危机——系统性地偏向于支配者,剧情、台词等都代表的是支配者的期望。从意识形态的角度来看,公开剧本因其妥协迁就的腔调,而通常为支配性价值和话语所具有的霸权提供了强有力的证据支持。正因为权力关系的诸多效果在这个公共领域中得到了最为显著的体现,因而排他性地专门以公开剧本为基础的任何研究,都很可能会得出这样的结论:从属群体支持那些使他们处于从属地位的规定,他们甘愿受支配,甚至满怀激情地在这种从属关系中充当合作者。

伪装和监视在权力关系中发挥着关键性的作用

在此,我们可能会提出疑问:如果仅仅以公开剧本为基础的话,我们如何推定其表演是否真实诚恳呢?何种证据可以确保我们能够将其仅仅视为表演,从而对其真实性表示怀疑?当然,答案是,我们并不知道某场表演是如何被有意谋划地强加于人的,除非我们可以像它真实发生的那样,走出这个特定的权力负载情境,说出表演者的后台境况;或者,除非表演者突然在舞台上公开宣布,我们之前所观看的诸多表演都仅仅是装模作样。倘若没有窥视后台的特权或表演的某种突然断裂,那我们将难以对看似令人信服实则十分虚假的表演提出任何质疑。

如果说从属者在支配者面前的话语是公开剧本的话,那么,我将用潜隐剧本(hidden transcript)这一术语来表示发生在“后台”(offstage)的话语,而“后台”是有权者难以直接观察到的。于是,在衍生意义上,潜隐剧本主要包括在后台发生的言语、姿势和行为,它们可能会确证、否定或扭曲公开剧本所表现出来的东西。当然,我并不想通过概念界定就预先判断他们在有权者面前所说的话跟他们在背后说的话之间存在何种关系。唉!权力关系并非那么简单直接,好像我们一眼就可以看出权力负载情境中说出的话多么谎话连篇,后台说的话又多么真实可信!我们也绝不可以简单地将前者视为某种必然性领域(realm of necessity),将后者视为某种自由领域(realm of freedom)。然而,这里的关键在于,跟公开剧本相比,潜隐剧本是为了面向不同的观众而产生的,是在不同的权力约束条件下形成的。于是,通过评估潜隐剧本和公开剧本之间的不一致之处,我们也许就可以判断权力支配对公开话语具有何种影响。

到此为止,主要都还是抽象性的、一般性的讨论,下面可以运用一些具体的例子来说明公开剧本与潜隐剧本之间可能存在的戏剧性差异。第一个例子事关美国南北战争前的南方奴隶制。玛丽·利弗莫尔(Mary Livermore)是来自新英格兰地区的白人女家庭教师,她记录了一个通常沉默寡言、惯于顺从的黑人厨师阿吉(Aggy)对于自己女儿遭到主人痛打时的反应。她女儿被指控偷窃了某个小东西,因此遭到痛打,对她的指责显然并不公平;阿吉只是在一旁观看,实在无力干涉。在主人最后离开厨房后,阿吉对她视之为朋友的玛丽说道:

那一天总会到来的!那一天总会到来的!……我好像听到了战车的隆隆声!我似乎看到了枪炮发出的火焰!白人血流成河,就像织布机织出的纹理,他们的死尸堆积如山!……上帝啊!快让那一天尽早来到吧!到时,殴打、受伤、痛苦都将降临到白人身上,当他们死在街上时,秃鹰会叼走他们的尸骸。上帝啊!快让战车运转起来,让黑人得到休息与安宁吧!上帝啊!请让我有幸活到那一天,我将看到白人被击倒,就像猎人射杀那些逃出树林觅食的野狼。

可想而知,如果阿吉当着主人的面说出这些话,她将会遭遇什么不幸。她显然十分信任玛丽·利弗莫尔的友谊和同情,以至于她觉得向其说出这些愤怒的话应该会比较安全。或者,她可能是难以抑制自己的愤怒。阿吉的潜隐剧本与她默默服从的公开剧本完全不一致。尤其值得注意的是,她的话还只是尚未得到充分发展的愤怒之声;她在话语中,精心援用了栩栩如生的《启示录》意象,盼望着复仇和胜利的一天,她实际上是运用白人宗教中的文化原材料想象出了一个颠倒过来的世界。我们怎么能够相信,如此精心阐述的想象力是从她的嘴唇中自发地流露出来的呢?除非奴隶们的基督教信念和实践已经小心谨慎地为她扫清了道路。从这一角度继续深入深究的话,我们将会发现,对于阿吉的潜隐剧本的这一瞥见,将会直接把我们引向奴隶住所和奴隶宗教中的后台文化。无论这一探究可以告诉我们什么,这一瞥见本身足以使有关阿吉此前及此后的公开恭顺行为的任何天真解释,对我们来说都变得无法成立,这对于阿吉的主人来说更是至关重要,如果他曾躲在厨房门后悄悄窃听的话。

阿吉在相对安全的友谊之中所表露的潜隐剧本,有时也会在有权者面前被公开地表达出来。奉承突然消失并被公开挑战所替代的时刻,正是我们在权力关系中少见和危险的时刻之一。乔治·艾略特的小说《亚当·贝德》(Adam Bede)中的一个人物波伊泽太太(Mrs. Poyser)最终说出了她的心声,可将作为潜隐剧本席卷表演舞台的一个生动例子。作为老乡绅唐尼索恩(Donnithorne)的佃户,波伊泽太太和她的丈夫经常对他的罕见到访深感怨恨,因为他的每次到来都是要增加新的、繁重的义务,他一直都以十分蔑视的态度对待他们。他“两只眼睛盯着她看的样子,据波伊泽太太说,‘最使人生气,那情形犹如你是一只昆虫,他正要用他的手指轻拍你似的。’尽管如此,她还是礼貌地说:‘您的仆人,老爷。’而且,当她向老乡绅迎上去的时候,还以一副十分恭敬的样子躬身行礼:她可不是对长辈缺乏礼数、不顾教理问答的女人,除非受到了严厉的挑衅”。

这一次,老乡绅的到访是为了让波伊泽太太和一个新的租客交换牧场和耕地,这一交易几乎可以肯定是不利于波伊泽太太的。当双方难以达成共识之时,老乡绅指出了这样一种可能的后果:据他推测——实际上是露骨地威胁将可能赶走他们——当农场的租期到期时,另一个较为富裕的租客可能会很高兴地将波伊泽家租赁的农场一起租下来。老乡绅决意忽视她先前的拒绝,“似乎当作她已经离开这个屋子了”;这“激怒”了波伊泽太太,面对最后的威胁,她终于爆发了。她“突然插进嘴来,不顾一切地下定决心,一定要将她想说的话一股脑地全讲出来,哪怕因此收到搬家通知,那时他们唯一的避难所就只有救济院了。”波伊泽太太长篇大论式的发泄,首先对房屋状况(青蛙在淹满水的地下室台阶上蹦跳着、在腐烂的地板里穿上穿下的大老鼠和小耗子时常让孩子感到害怕)跟他们为了支付高额租金而进行的挣扎进行了对比。当她看到,老乡绅正在逃出屋子,走向他的小马,准备逃到安全的地方时,波伊泽太太的指控犹如飞镖一样,继续飞射而出:

老爷,你可以逃走,不听我说话。你可能会暗中算计和陷害我们,因为你已经跟魔鬼为伍了,尽管没有谁是你真正的朋友。我要一次性地统统向你说完,我们不是不会说话、任人压榨的牲畜,因为不知道怎样挣脱锁链,就只是为那些拿着皮鞭的人辛苦赚钱。像这样说出自己真实想法的可能只有我一个,但是在本教区和周围教区中有很多人都对你有同样的想法,他们只是没有说出来。现在,你的名声真是臭得就像硫磺,每个人闻着都呛鼻。

这便是艾略特对于乡村社会的深入观察和深刻洞见,在她对波伊泽太太跟老乡绅的这场见面的叙述中,辛辣地讽刺了很多有关支配和抵抗的关键问题。比如,在波伊泽太太长篇控诉的高潮部分,她坚持认为,虽然老乡绅对他们拥有权力,但是他们绝不应该被当作动物一样对待。此前她还指出,老乡绅看她的样子就像是把她视为昆虫,他没有朋友,受到整个教区的憎恨,这些都聚焦于自尊问题。尽管她跟老乡绅的见面源自因繁重的租佃而产生的剥削,但是,其话语事关尊严和声望。支配性和剥削性的实践经常会导致对人类尊严(human dignity)的侮辱和轻蔑,而这反过来又培育了某种充满义愤(indignation)的潜隐剧本。或许,对不同形式的支配进行区分的关键在于,权力的实施通常所导致的义愤的类型。

- 《亚当·贝德》

还需注意的是,波伊泽太太何以擅自认为她不只是为自己而言说,而且是为了整个教区而言说。每个人都在老乡绅背后说着这样的话,她只是其中第一个将这些话公开说了出来。波伊泽太太的这一故事快速得到传播,人们在对这一故事的不断复述中感到了纯粹的愉快,这说明该社区中的其他人也都认为,波伊泽太太正是代表他们而言说的。“她的逸事传遍了周围的两个教区,”艾略特写道,“因为波伊泽太太拒绝‘成为牺牲品’,老乡绅的计划被挫败了。所有的农家屋舍都在讨论波伊泽太太的破口大骂,带着只有不断重复谈论这一逸事才会激发出的更为强烈的兴致。”邻居们感到的普遍愉悦,跟波伊泽太太所表达出的实际情感并无任何关系——他们每个人不都成年累月地在老乡绅背后说着类似的事情吗?波伊泽太太的表达也许充满了诸多民间的雅趣,但其内容始终是变化不大的;使波伊泽太太成为当地英雄的最引人注目的因素,是她敢于当着老乡绅的面,(在见证下)公开表达了其他人私下才会说出的话。她的敢于直言第一次公开表达出了他们的潜隐剧本,这一公开直言打破了内含着权力关系的诸多交往礼节,打破了由沉默和自愿所构成的看似平静的表面生活,这一公开直言意味着某种符号性的宣战。波伊泽太太向权力说出了(某种社会性的)真理!

也许有人会认为,波伊泽太太在愤怒时刻的直言不讳是自发性和无意识的;但是,她公开言说的时机和激烈程度虽是自发的,其言说的内容却并非如此。实际上,她的言说内容曾一次又一次地重复,正如艾略特写道:“尽管在过去的 24 个月里,波伊泽太太在心里反复地背诵各种假想的发言稿,其意义远远不只是要让老乡绅听听她说话。她已经下定决心,在老乡绅下一次出现在农庄大厅的门口时,她一定要当面说出。然而,她的发言始终只存在于她的想象之中。”我们谁没有过类似的体验?那些受到掌权者或权威者轻蔑或侮辱的人——尤其是公开地受到侮辱,谁没有在心里想象性地预演自己曾经讲过的话,或者想在下次遇到机会时努力说出的话?这样的言论可能都仅仅保留为个人性的潜隐剧本,即使在最亲密的朋友和同辈中,也可能永远不会表达出来。但是,在这里,我们面对的是从属者的共同处境。老乡绅的佃户们大都是那两个教区中的非乡绅阶层,他们具有充足的个人理由为老乡绅的公开被贬感到高兴,共同分享着波伊泽太太的勇气。共同的阶级地位和社会联系为他们提供了强有力的分辨镜头,可使他们的集体性潜隐剧本都聚焦到共同的焦点之上。毫不夸张地说,在他们的社会交往过程中,他们实际上共同写就了波伊泽太太的发言稿。当然不是说逐字逐句地帮其修改,而是说,波伊泽太太“说出的话”,实际上是重述或再造了受老乡绅压榨的佃农们所共同分享的故事、嘲笑和抱怨。而为了帮她“写就”发言稿,老乡绅的那些从属者们不得不首先具有某种安全的社会空间,无论该空间多么偏僻和隐蔽,只要能够使他们敞开交流和展开批判就行。波伊泽太太的言论是她对其所属之从属群体的潜隐剧本所进行的自我演绎,犹如阿吉的故事一样,她的言论将我们的关注焦点引向了其所属之阶级的后台文化,而潜隐剧本正是在后台文化中形成的。

一个受到他人冒犯的人,也许会形成他自己对复仇和反击的想象;但是,当这种侮辱是一种特定形式的冒犯,是整个种族、阶级或阶层所系统性地遭受的冒犯时,那么,这种想象将会成为某种集体性文化产物。无论它采取何种形式——后台的戏仿、梦境中的暴力复仇、让世界颠倒过来的千禧年愿景,此种集体性的潜隐剧本对于动态地理解任何权力关系都至关重要。

波伊泽太太情绪爆发的潜在代价可能会很大,但也正是她的非凡勇气(有些人或许会认为这是有勇无谋),使她赢得了如此高的声望。这里之所以有意采用“爆发”(explosion)一词,正是因为这正是波伊泽太太当时的真实体验:

“你终于干出来了。”波伊泽先生说道。他虽有一点惊慌和不安,但不免对他妻子的爆发感到一丝胜利的喜悦。“是的,我知道我干出来了,”波伊泽太太说,“我终于说出了我想说的话,我这一生都会过得舒坦一点了。如果你老是像软木塞塞住瓶子那样抑制住自己,只是偷偷嘀咕,就像个漏水的木桶似的,这样的生活还有什么乐趣可言呢!如果我能活到老乡绅那把年纪的话,我绝不会后悔说出自己的心里话。”

艾略特用波伊泽太太的嘴给出的液压比喻,以最为常见的方式表达了潜隐剧本背后的压力及其释放。波伊泽太太指出,她的谨慎和掩饰的习惯,不再能够控制得住她整整一年都在想象中不断预演的愤怒。愤怒将会从某个出口发泄出来是确定无疑的,但其选择在于,要么“偷偷嘀咕”,这种方式更为安全但却较少得到心理满足,要么如波伊泽太太那样一股脑地发泄出来,但这种方式充满了风险。实际上,艾略特在此论述了人们意识到他人支配所造成的诸种后果。她的观点是,在有权者面前“戴着面具表演”,几乎就是通过不真实性(inauthenticity)所造成的张力来进行的,这种表演必然会导致某种不可能永远都抑制得住的抵抗的压力。作为一项认知性事务,我们毫无理由去提高波伊泽太太的爆发式言论相对于她此前的恭顺所具有的真理地位,二者都可能是她的自我的一部分。然而,需要注意的是,正如艾略特对这一人物的塑造那样,波伊泽太太感到她自己最终还是说出了她的心声。由于她和跟她具有相似处境的其他人都感到他们最终诚实地向当权者说出了自己的真心话,所以,对于那些我们所关注的人们来说,真理这一概念也许在他们的思想和言行中内含着某种社会学现实(sociological reality)。现实世界背后或许存在某种现象学力量(phenomenological force),尽管其认识论地位并不那么牢靠。

另一种观点几乎就是上述观点符合逻辑的翻版,认为受到支配而被迫戴着面具进行表演的人们,最终会发现他们自己的面目开始逐渐变得跟这张面具匹配起来。在这种情况下,从属者的实践会慢慢形成其自身的正当性基础,就像帕斯卡尔(Blaise Pascal)所推断的那样:那些缺乏宗教信念却渴望宗教信念的人们,每天都会跪膝祈祷五次,他们的表演最终可能会形成他们自身的理由,使他们对这种表演本身充满信念。在下面的分析中,我希望能够较为清晰地阐明这一争论,因为这一争论跟我们所关注的核心问题,即支配、抵抗、意识形态和霸权等紧密相关。

如果说,面对有权者的弱者具有显而易见、迫不得已的理由来寻求庇护、戴上面具,那么,有权者也具有他们自己的迫不得已的理由,必须在从属者面前戴上某种面具。于是,对有权者来说,在权力公开实施过程中所上演的公开剧本和他们在后台安全地表达出来的潜隐剧本之间,通常也同样存在着不一致。跟从属者一样,精英们的后台剧本也是衍生性的:它主要包括在后台发生的言行和姿势,这些言行和姿势可能会扭曲、否定或确证公开剧本所表现出的东西。

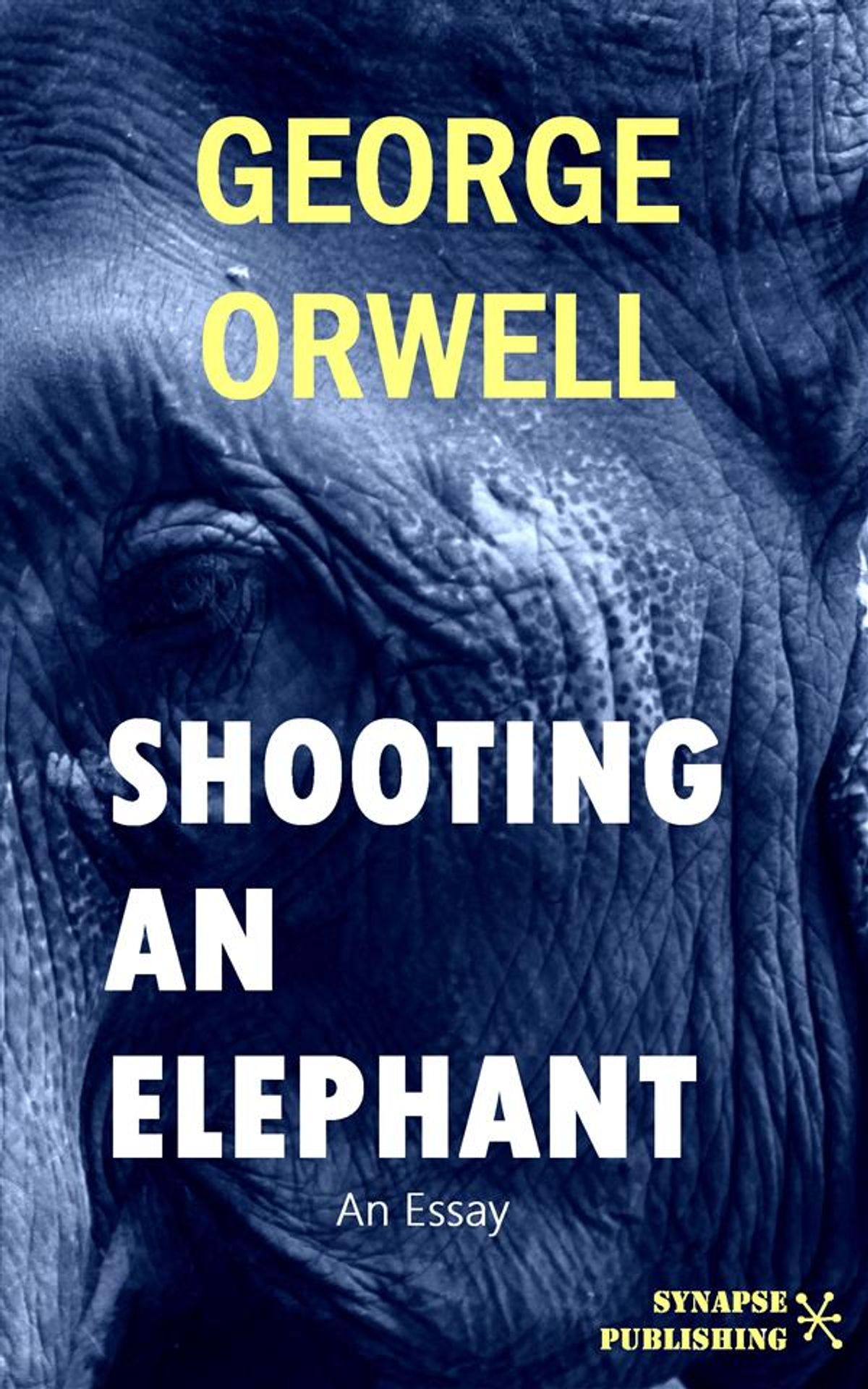

或许,就对“权力行动”(act of power)的检视而言,没有谁比乔治·奥威尔在《射象记》(“Shooting an Elephant”)这篇文章中的刻画更为成功了。20 世纪 20 年代,奥威尔正在英国殖民地缅甸担任一名巡警,他被要求去处理一头大象,这头发情的大象挣脱了绳索,冲到了集市上。当奥威尔拿着捕象枪,最后找到那只大象时,它确实已经杀死了一个人,不过,它这时正安静地在稻田里吃草,对任何人都不再构成威胁。合乎逻辑的是,需要再观察一会儿这只大象,以便确定它的发情期是否已经过去了。但对奥威尔来说,让他感到不合逻辑的是,大约有两千多名殖民地的民众们,一直都跟着他,看着他:

这时,我突然意识到,我无论如何都必须射杀这只大象。人们在期待着我这样做,而我也不得不这样做;我似乎可以感到这两千多人的意志在推着我向前走,实在是令人难以抗拒!正是在这一时刻,在我手握来复枪站在那里的时刻,我第一次真正感受到了白人统治在东方世界中的虚空和徒劳。站在那群手无寸铁的土著人面前,我这个手握枪支的白人——似乎是这出戏的主角;但实际上,我不过是一个荒谬可笑的傀儡,是一个被那些黄色面孔背后的意志所来回摆弄的木偶。正是在这一时刻,我深深地认识到,当白人成为暴君的同时,他们同时也毁灭了自己的自由。于是,他逐渐成为了那种虚空的、摆摆姿势的木偶,成了只须按照惯例行事的老爷式人物。为了他的统治,他一生都将努力在“土著人”面前维持其作为支配者的形象,因而在每次危机时刻,他都必须去做那些“土著人”期望他去做的事情。他实际上戴了一副面具,他的面目逐渐地开始适应这幅面具……作为一名老爷,他的言行就必须看起来符合一名老爷的形象;他必须表现出意志坚决、做事果断的样子。已经到了这样的程度,手握来复枪,两千多人跟着、看着,我如果不做点什么就意志薄弱地从人群中离去的话——不,决不能这样做!那群人会笑话我的!而我的一生,每个身处东方世界的白人的一生,其实都是一场长久的斗争,一场为了不被土著人取笑而进行的努力斗争!

- 《射象记》

在此,奥威尔几乎处处都运用了戏剧隐喻:他说他自己像是“这出戏的主角”,他用到了木偶、傀儡、面具、表象(appearance)等词语,而且,那群观众已经摆出了嘲笑他的姿态,如果他不按照虚空的既定剧本进行表演的话。正如他的体验所表明的,跟面对某个专制主人的奴隶相比,奥威尔并不具有更多的自由可以去做他自己,或者去打破惯例。如果对从属者来说,他们需要可靠地表演出谦卑和恭顺,那么,那些支配者则似乎需要可靠地表演出傲慢不逊和掌控娴熟。然而,二者却有很大不同。如果奴隶违反了剧本要求,他将冒着遭受痛打的危险,而奥威尔则仅仅冒着被嘲笑的危险。另一个重要的差异在于,支配者必须呈现的表演,不仅源自弱者的期待,还源自他们的统治理念,或者那些他们视之为其权力正当性基础的观点。一位神圣的君主必须表现得像个上帝,而一个仰赖武力的君主则必须表现得像个勇敢的将军;一个民选的共和国领导人,必须表现出对公民和舆论的尊敬;一位法官必须看起来像是崇敬法律的样子。精英们的行动如果跟其权力的正当性基础发生公开抵触的话,那将是对其权力的巨大威胁。尼克松在白宫椭圆形办公室中的对话录音所表现出的玩世不恭,对宣称合法性和崇高性的公开剧本造成了毁灭性打击。同样,在社会主义国家中,那些专门服务于政党精英的商店和医院若未能隐藏好,也将会严重削弱执政党的权力正当性,因为他们公开宣称他们的统治是为了工人阶级的利益。

或许有人会认为,根据它们需要的不同类型的表演和公开剧场(public theater)去比较不同的支配形式,将是一种很好的研究方法。但向不同支配形式提出同样的问题,可能是另一种更具有揭示性的方法:不同形式的支配会孜孜不倦地分别将何种活动隐藏起来,以免使其跟它们的公开言论相抵触。每种统治形式都不只是拥有其独具特色的舞台布景,而且还拥有其独具特色的家丑。

那些将统治精英的天生优越性作为其统治前提或正当性基础的支配形式,很大程度上依赖于盛大表演、禁奢法令(sumptuary laws)、荣誉徽章,以及从属者在面对他们时所做出的旨在表达恭顺和致敬的诸种行为。和军事组织中一样,向人们灌输服从和等级的欲望,总会导致行为模式的同质化。对支配进行展示和表演的最极端例子,或许是中国明朝的隆庆皇帝,他的公共形象得到了最为精致的设计和安排,以致他几乎就是一尊活着的圣像,只是按照仪式行事,冒着不能进行任何即兴表演的风险。在后台,也就是在紫禁城中,他也许会随着自己的性子,跟皇子和贵族们开怀畅饮。这虽然是一个极端的例子,但是,所有支配精英都会隔离出一个社会场所作为其后台,他们在这个后台场所中不再进行表演,将脱下他们的表演道具;这样做是为了努力使他们跟从属者之间的接触变得仪式化,从而使其在前台所戴着的面具看起来更为坚实可靠,使发生意外事件的风险变得最小。米洛凡·吉拉斯(Milovan Djilas)在对南斯拉夫政党精英的早期批判中,将既充满意味但又具有秘密性的后台跟公共机关的空洞仪式进行了对比:“在亲密的晚饭餐桌上,或在打猎途中,两三人之间的对话便决定了整个国家最为重要的事情。政党讨论会、政府工作会议和集会几乎没有什么作用,不过是去露露面,去发表一下声明。”当然,严格来说,吉拉斯所指责的公开仪式(public ritual)其实也发挥着某种作用,因为他们在这个剧场中意图给观众留下一个好印象,让观众觉得他们意见一致、满怀忠诚、决心做事。这种类型的公共仪式既是真实的,也是意味深远的;吉拉斯之所以对此感到不满,是因为它是一种旨在隐藏政治后台区域的表演,而后台区域中的言行很可能是与前台相矛盾的。支配群体经常需要隐藏很多东西,他们通常也具有各种资源和手段去隐藏他们想要隐藏的东西。比如,那些在缅甸毛淡棉市与奥威尔共事的英国殖民官员们,必然会有可供他们晚上玩乐的俱乐部。在那里,除了被他们视而不见的缅甸当地官员外,他们置身于自己人中间(就像他们自己所言);在那里,他们不再像面对殖民地臣属者那样趾高气昂。对于他们作为白人老爷这个公共角色来说,很多活动、姿势、闲谈和衣着都是不恰当的,但是这些都可以在后台场所中安全地发生。精英们所享有的这种隔离区域,不仅为他们提供了某种场所,可使他们暂时摆脱形式化的角色要求来放松一下,而且减少了从属者熟悉精英生活的机会,而从属者对精英生活的熟悉将可能会导致对他们的蔑视,或至少会削弱精英们在前台以仪式性、操纵性方式所表演出来的形象和印象。巴尔扎克便捕捉到了 19 世纪中期巴黎司法官员们对于过度曝光(用如今的词语来描述的话)的恐惧:

真正的司法官员是多么不幸啊!你看,就像曾经的主教那样,他们的生活必须跟整个社会隔绝。只有在规定时间他们才会从自己的小屋中出来,只有这时人们才能看到他们;从小屋中出来的他们,看起来往往表情严肃、德高望重、令人尊敬,他们宣读判决书时的样子,就像古代集司法权与神权于一身的大祭司。人们只应该看到我们坐在司法官员的长凳上……而今天,人们却看到我们跟所有其他人一样,也有自己的快乐和困难……人们也许会在画室中或在家中看到,我们也是具有喜怒哀乐的上帝的造物,而不是一直都那么荒诞怪异而令人害怕。也许,法官与公众之间不受调控地进行交往和接触的危险在于,这可能会亵渎法官身上的神圣光环;可能正是由于这一原因,即使在世俗化的共和政体中,跟政府的任何其他分支机构相比,法官更多地保留了寓意着传统权威的穿着或饰物。

目前为止,我们已经介绍了有关公开剧本和潜隐剧本的基本思想,下面我将试着给出一些我的看法和评论,以便为后面的深入讨论确定方向。对于研究权力关系来说,这一视角将提醒我们注意如下事实:我们通常所观察到的支配者与从属者之间的几乎所有关系,都只是支配者的公开剧本与从属者的公开剧本之间的相遇而已。我们可以看到,老乡绅唐尼索恩始终呈现给波伊泽先生和波伊泽太太一副老爷的样子,而在波伊泽太太情绪爆发之前,她在所有场合中都在努力表演出对于老乡绅的恭顺与迎合。总之,社会科学的关注焦点主要都是有权者和弱者之间的官方关系(official relations)。如我们下面将会看到的,即使对社会冲突的专门研究也是如此,亦即主要关注冲突的高度制度化形式。我并不是说,有关这些权力关系的研究必然是错误百出或无足轻重的,而只是说,这些研究并未穷尽我们也许希望了解的权力的所有可能。

于是,我们想要去了解,不同行动者的潜隐剧本是如何形成的;在哪些条件下,它们会或不会得到公开表达;它们跟公开剧本又具有何种联系。在此,潜隐剧本的三大基本特征值得预先说明一下。第一,潜隐剧本往往是针对某个特定社会场所和某种特定类型的行动者的。比如,奴隶们在他们的住所中或在秘密的宗教服务场所中(我们知道这是很常见的),肯定会以各种形式预演和重复阿吉的诅咒。就像多数支配群体一样,奥威尔的那些同僚们虽然会因公开的轻率行为而承受较小风险,但他们仍然具有毛淡棉市俱乐部这样的安全场所,以便发泄其怒气。因而,每种潜隐剧本实际上都是在某个限制性的“公共场所(public)”中得到精致发展的,该场所会排斥(也即潜隐起来以便避开)特定类型的他者。潜隐剧本的第二点特征是,它并不限于言语行动(speech acts),还包括全部范围内的各种实践;这是潜隐剧本最为重要的方面,但未得到足够的重视。于是,对于很多农民来说,诸如偷猎、盗窃、秘密逃税漏税、为地主干活时故意消极怠工等活动,都是潜隐剧本不可或缺的部分。对支配精英来说,潜隐剧本的具体实践也许会包括私下的奢侈和特权、暗中雇佣狗腿子、行贿受贿、篡改地契。这些实践活动中的每一种都跟他们的成问题的公开剧本相矛盾,因而只要有可能,他们都会尽量在后台秘密从事这些活动。

这种研究路径则可以深入揭示出平静表面之下的各种矛盾性和可能性

最后,公开剧本与潜隐剧本之间的界限并非是一堵实体性的墙壁,而必然是支配者与从属者之间的持续斗争地带。如我们下面将会看到的,在界定和建构什么算公开剧本、什么算后台这一过程中,支配群体能够得以胜出的能力,往往正是他们所具有之权力的很大一部分内容。围绕这些边界或界限而进行的不懈斗争,正是日常冲突和日常形式的阶级斗争得以发生的最重要舞台。比如,奥威尔注意到,缅甸人会努力以看似符合惯例的方式暗中表达对英国人的轻蔑,同时又小心谨慎地从不使自己表露出任何公开蔑视的迹象,以避免陷入危险境地:

当地人的反欧情绪相当激烈。虽然没有人敢于发动暴乱,但是,如果有哪位欧洲女人单独到集市上去逛街的话,总会有人往她身上吐点槟郎汁……当一个敏捷的缅甸人在球场上将我绊倒时,裁判(也是一名缅甸人)却恰好面朝着另一边,人群中爆发出了令人憎恶的哄笑声……后来,无论我到哪里,总会看到那帮年轻人挂满了嘲笑和轻蔑的黄色面孔;即使当我处于安全距离时,他们的无礼辱骂也还是跟随着我,实在令人难以忍受!最糟糕的是那些年纪轻轻的佛教弟子们。

出于策略性地审慎考虑,从属群体很少会将他们的潜隐剧本直接公开地表达出来。但是,他们会利用人群的匿名性或模棱两可的意外事故,以成千上万种巧妙方式暗示道,他们是被迫应召来参与表演的。

我相信,对有权者和从属者的潜隐剧本进行分析,将为我们提供一种社会科学路径:公众对现有权力、财富和地位的适应,为我们呈现的经常只是平静的表面,而这种研究路径则可以深入揭示出平静表面之下的各种矛盾性和可能性。奥威尔注意到,在“反欧”行为背后,无疑存在着某种更复杂的潜隐剧本,某种跟缅甸的文化、宗教和殖民统治经历紧密关联的完整话语体系。英国人是难以进入这种话语体系之中的,除非通过间谍。只有在毛淡棉市当地人的场所和后台中,只有那些对缅甸文化极为熟悉的人,才能完全掌握和获得这种话语。当然,在英国人或多或少有些正式的官方行为背后又发生了什么,缅甸人也并不知道,除了为英国人提供服务的缅甸人也许会讲述一些传闻逸事。只有在殖民者的俱乐部、家庭或小型聚会中,才能完全获得英国人的这种潜隐剧本。即使跟那些最为敏锐的参与观察者相比,分析上述情境的研究者也将具有某种战略优势,因为支配者和从属者的潜隐剧本在绝大多数情况下都从不发生直接接触。参与观察者只是熟悉他所参与之圈子的公开剧本和潜隐剧本,但并不了解另一方的潜隐剧本。正是由于这一原因,我们可以通过比较从属群体的潜隐剧本和有权者的潜隐剧本,通过比较二者的潜隐剧本跟它们所共享的公开剧本,来推进政治研究工作。这一比较的最后层面,将会揭示出权力支配对政治交往的影响。

就在奥威尔离开毛淡棉市几年之后,那里突然爆发了一场针对英国人的反殖民暴乱。一名佛教僧侣领导了这场暴乱,他要求掌权,并许诺给人们一个将消除英国人和税收的乌托邦世界。随着大量毫无理由的暴行的发生,幸存的“阴谋者”被送上了绞刑架,这场叛乱最终得到了镇压。在此,缅甸人的潜隐剧本至少有一部分突然跃升到前台,被公开宣告了出来。毛淡棉市当地人的报复性梦想,他们对于正义王权、佛教救世主、种族宿怨的想象,这些几乎一点都没有暗示给英国人,而在这场暴乱中却得到了上演。在随之而来的血腥镇压中,我们看到白人曾经私下坦白的意见也得到了实施(acting out)。奥威尔正是要与这种认识进行艰苦斗争。或许,很多甚至绝大多数潜隐剧本都始终保持在潜隐状态:避免公开表达,从不“付诸行动”(enacted)。尽管我们不能很容易地指出,在何种特定条件下,潜隐剧本将会席卷前台。但是,如果我们想要超越那种认为从属者甘愿接受支配的这种表面化认识,想要把握各种潜在的行动和被阻塞住的意图,想要预料权力平衡会出现何种充满转机性或危机性的可能未来的话,除了深入探索潜隐剧本这一领域之外,我们将别无选择。

本文摘自《支配与抵抗艺术:潜隐剧本》

[美]詹姆斯·斯科特

王佳鹤 译

三辉图书 | 南京大学出版社

2021 年 4 月

题图来自 sebastiaan stam on Unsplash;长题图为 Flora Macdonald Reid. (1883) Fieldworkers