1969 年 9 月,美国顶级名校耶鲁结束了它 268 年的男校历史,迎来了第一批女学生。当她们踏入宏伟的校园时,却发现自身的体验与男同学迥然有别:她们是 7∶1 里的绝对少数,是“男人村”里的附属点缀,是男性眼中稀缺的性资源。被社团组织、运动队、合唱团、校内餐厅拒之门外的同时,电话骚扰、猥亵侵犯却自动找上门来。

面对漠视女性处境的耶鲁领导层(基本是白人男性)、“性解放”“反越战”“平权”等运动下振奋的社会思潮,这群年轻女性要如何捍卫自身、结成友谊、成就自我?如何重塑美国高等教育并改写历史?

经也人授权,我们摘选了《耶鲁需要女性》一书第六章《玛格丽特要发言》分享给读者。

耶鲁校友办公室的员工对自己颇为满意。一年一度的仲冬校友日将在 2 月 21 日周六举办,这一年的活动有望成为迄今最成功的一次。超过一千名校友及其妻子将出席,人数为史上最多。这群人会在富丽堂皇的大学餐厅享用一顿铺着白桌布的午宴。金曼·布鲁斯特会讲话。会颁发奖项。之后人群会转移到隔壁的伍尔西大厅(Woolsey Hall),观看精彩的收尾活动:新建的贝克顿工程和应用科学中心(Becton Engineering and Applied Science Center)的落成典礼,布鲁斯特会在典礼上把大楼的钥匙递到捐款的那个男人手中。

亨利·P. 贝克顿(Henry P. Becton)是完美校友:忠于耶鲁,格外慷慨,并且非常非常富有。1947 年,从耶鲁毕业十年后,贝克顿和他的合伙人费尔利·迪金森(Fairleigh Dickinson)接手了他们的父亲们成立的医学器材公司。到 1970 年,贝克顿-迪金森公司跻身《财富》(Fortune)杂志 500 强。年收入逾 2 亿美元,年利润超过 1600 万美元。贝克顿对耶鲁的忠诚根深蒂固。他在威芬普夫斯唱过歌,甚至写了《伊莱之子》(Sons of Eli)的歌词——这不是耶鲁男人耳熟能详的颂歌之一,但也收录在了正式的耶鲁歌集中。亨利·贝克顿有两个孩子在耶鲁就读:大四的杰弗里(Jeffery),还有辛西娅(Cynthia),二百三十名大一女生中的一员。耶鲁校友办公室的男人们明智的话,本来应该问问辛西娅·贝克顿在耶鲁过得怎么样。但是在万全的规划中,他们偏偏忘了这一步。

在周五,校友活动的前一天,辛西娅和她的室友玛格丽特·库恩(Margaret Coon)跟一群朋友坐在一起吃午饭。大家聊起了耶鲁对女本科生的数量限制以及随之而来的 7∶1 男女比例造成的种种挑战。玛格丽特上的是男女同校的公立高中,在那里,身为女孩当然是你身份的一部分,但那并不是你走进房间时别人看到的唯一标签。耶鲁版本的男女同校与之毫不相同。玛格丽特痛恨在课堂上被要求提供“女人的意见”,也不喜欢耶鲁继续在每个周末请来成车的其他大学的女孩。桌上的其他女人补充了她们的故事。跟她们坐在一起的男人们也不太喜欢耶鲁的失衡比例,但是到目前为止,还没人想到改变它的好办法。

从曾经的男人村庄,耶鲁已经取得了长足的进步。第一批女本科生仅仅身处此地就带来了改变:在讲座的末尾举手提问,在化学实验室滴定溶液,追着穿过老校区的曲棍球跑。从 1701 年起,耶鲁就禁止女人进入这些空间,如今她们来到了这里,推开了耶鲁长久以来认定女人不如男人的障碍。然而,并不是每个障碍仅仅因为女人在场就会消失。有时需要更直接的行动。

跟玛格丽特和辛西娅同桌吃饭的学生之一抛出了一个想法。耶鲁第二天的重要校友午宴怎么样?如果学生在那里做点什么会怎么样?兴奋传遍了餐桌。耶鲁的大部分学生认为校友是录取更多女生的主要反对者。要是校友能放弃坚持一千个男人的限额就好了,学生们推论说,然后布鲁斯特和耶鲁集团就能自由地加快男女同校的步伐。校友午宴是陈述变革理由的绝佳机会。到当天结束时,玛格丽特和辛西娅已经拟定抗议计划,召集了一支执行团队,并且给团体起了名字:促进耶鲁进步男女会(Women and Men for a Better Yale)。尽管团体有男有女,但只有女人会参加抗议。这样校友们可以亲眼看见他们听说了诸多事迹的合校女生。

第二天下午一点,一大群西装革履的校友和他们身穿酒会礼服的妻子并肩进入大学餐厅,在校友午宴上入座。客人开始用餐和彼此闲聊。他们没人注意到其中一个给他们端菜的勤工俭学学生打开了讲台后一扇上锁的门,让女孩们进来。四十个女孩,都是跟玛格丽特和辛西娅一样的大一新生,进入了餐厅。她们中的一些人拿着抗议牌:“终止女性压迫”和“女性站起来”。尽管大多数人穿了牛仔裤,但是玛格丽特穿了一条连衣裙,用蝴蝶结把长发整齐地扎在脑后。她走上金曼·布鲁斯特和一些其他重要人士就座的讲台,用她能发出的最平静的声音,问了布鲁斯特一个问题:“布鲁斯特先生,我想对校友们说几分钟话。可以吗?”

布鲁斯特吃了一惊。校友午宴通常是无趣且墨守成规的事务,不是进行即兴抗议的场所,但是布鲁斯特天性宽厚,乐于倾听学生的观点。他打手势示意玛格丽特去麦克风那里,于是她走上前去,看向人群。尽管她在高中演过戏,也曾作为优秀毕业生代表六十七名学生致辞,但她从没在这么多或者这么可能怀有敌意的听众前演讲过。玛格丽特用右手拿起麦克风的长柄,眼睛向下扫视左手里的笔记,开始讲话。

“我们人数不够,”玛格丽特告诉校友们,“我们分散在极小的团体中。”在玛格丽特讲话时,其他大一女孩在校友和妻子们就座的长方形宴会餐桌之间沉默地来回走动,散发传单,上面写了女生人数稀少造成的挑战。姬特·麦克卢尔是抗议者的一员。前一晚,当范德比尔特大楼传开消息说促进耶鲁进步男女会计划开展行动,姬特毫不犹豫地说她会参加。按照耶鲁的速度,到她毕业时,女学生的数量依然会大大少于男生,甚至没人说要实行不限性别的招生。然而,计划抗议是一回事,姬特发现,实际执行起来很吓人。在那个装满重要男人的巨大房间里走动令人惊恐,因为你知道自己不应该在那里。

并不是每个障碍仅仅因为女人在场就会消失。有时需要更直接的行动。

玛格丽特讲了三分钟。“在招收一千名‘男性领袖’的同时只招收二百五十名女性不仅是性别歧视,也是糟糕的教育。”她说。然后她介绍了他们团体的解决方案:“把 1974 届学生的数量限制在一千人……七百名男人和三百名女人。”玛格丽特要求耶鲁在当周结束前同意团队的提议,这引发了人群里的零星笑声,布鲁斯特也轻笑了一声。那可不是耶鲁办事的规矩。玛格丽特走下讲台,学生抗议者跟入场时同样迅速地离开了大学餐厅。

姬特希望布鲁斯特会对校友们说明给女性提供同等机会的理由,但这不是他的意图。在开始他事先准备好的、关于耶鲁的经济经营状况的演讲之前,布鲁斯特回应了玛格丽特·库恩的批评。他首先寻求听众的同情,说他最近经受了不仅来自学生还有来自校友的“骚扰”。尤其刺痛布鲁斯特的是近期的一本书,《强奸耶鲁》(The Rape of Yale),作者是一名耶鲁校友,他指控布鲁斯特是激进左派。“和耶鲁结婚七年后,”布鲁斯特告诉人群,“被岳父指控强奸实在是有点无情。”

布鲁斯特对校友的担忧不无道理。有些人,就像《强奸耶鲁》的作者,认为布鲁斯特应该把关于民权和越南的看法藏在心里。很多校友愤怒于他们的孩子不再像曾经那样容易进入耶鲁了,因为布鲁斯特和英基·克拉克减少了招生时对校友子女的优待。尽管很多耶鲁学生认为情况并非如此,但其实布鲁斯特和校友之间并没有进行大型讨价还价,以坚定保留本科男生的数量为条件换取男女同校。最终决定做得如此匆忙,因此几乎没有与校友商议。有些人可能担心,因为招收女性而生气的校友会停止向耶鲁捐款,但是在男女同校的第一年,校友捐款逾 460 万美元,又创新高。关于男女同校,假如布鲁斯特和校友间真有问题的话,完全是他自己造成的。

在耶鲁宣布将实行男女同校后的那周,布鲁斯特向一个耶鲁校友基金会的听众承诺,耶鲁的男女同校决定不会影响耶鲁招收的男人的数量。两个月后,他向另一个校友基金会重申了这个承诺。在玛格丽特·库恩刚讲过话的校友宴席上,布鲁斯特补充了一个耶鲁不能减少千名男领袖的新理由:“对校友的责任。”承诺也许做得并无必要,但是布鲁斯特不打算食言。然后布鲁斯特重复了他关于耶鲁使命的标准台词。男女同校“非常成功”,他评论道,但是耶鲁“对国家负有教育责任”。它不能考虑任何“以男人数量为代价来增加耶鲁女人数量”的措施。

至于抗议者们本身,布鲁斯特轻蔑地称女孩们为“太小的一群女本科生”。但是读过《耶鲁日报》1 月社论的人——很多校友订阅了这份刊物——知道呼吁变革的不仅仅是女性。促进耶鲁进步男女会的名字和成员组成也说明了这点。然而布鲁斯特也轻蔑地打发了支持更平等的性别比例的耶鲁男人:“我们不能把女人当作示好的礼物,每年给他们一些。”说完了男女同校的评论,布鲁斯特回到他关于耶鲁财政的演讲。当他做完总结时,校友和妻子们起立鼓掌,然后整个房间的人都站起来唱耶鲁校歌《美好校园年华》(Bright College Years),拿出手帕,依照传统,在唱到结束语时把手帕挥舞过头顶:“为上帝,为国家,为耶鲁。”

——— ♀ ———

雪莉·丹尼尔斯不在抗议现场。大二大三女生没有人在——组织活动的是大一新生。但就算她知道这件事,雪莉也不太可能去。把耶鲁学生的社交生活隔绝开的种族界限也割裂了耶鲁的大部分学生政治行动。在校友午宴抗议的开头,几名黑人大一女生跟她们的白人同学一起进入大学餐厅,但是她们不喜欢玛格丽特·库恩说的话,因此提早离开了。“我们听了演讲,但它听起来更像是反对男性,而不是支持女性,所以我们走了。”其中一人后来解释道。关于性别问题的任何裂痕都威胁了耶鲁两百名黑人本科生的团结,他们几乎都是耶鲁黑人学生联盟的成员。此外,耶鲁的黑人女性并不认为她们的男同学是问题所在。

“女性在耶鲁黑人学生联盟感到受尊重。”洛杉矶医学预科生卡萝尔·斯托里说。团体“给人的感觉是因种族而团结,而不是因性别而分裂”。白人女学生在她们加入的由男性领导的白人行动团体里并不经常体验到同样的尊重。在那里,女性“得不到讲话的角色”,大三学生朱迪·贝尔坎(Judy Berkan)说,她参与了学生争取民主社会组织和几个左派的专门倡议行动。“我们是舔信封的人。”贝蒂·施潘对于她在赖特大楼的静坐抗议有同样的感受。没人喜欢当隐形人。

在黑人之家,黑人女性并没有体验到那种对发声的抑制。在耶鲁黑人学生联盟制定策略的会议上,男人们倾听雪莉和其他黑人女性说话。有时讨论变得很激烈。雪莉并不畏惧说出心声。跟很多白人领导的学生组织不一样,联盟的女性很快就上升至掌权的职位。在第一学期末,雪莉和她的同学希拉·杰克逊(Sheila Jackson)当选两个高层领导职位:希拉成了联盟的财务主管,而雪莉成了联盟下属一个最大的委员会的主席,即招募、指导和咨询委员会,它负责团体的重要活动——招募黑人学生来耶鲁,并且在他们入学后确保他们毕业。在圣诞节和春假期间,耶鲁的黑人本科生前往十几座不同城市的黑人高中,从洛杉矶到底特律、小石城和费城。耶鲁支付机票、食物和当地交通的开支;学生们跟家人或朋友住在一起。除了协调所有那些学生访问,雪莉还管理 10000 美元的年度预算,并且定期跟招生副主任W. C.鲁宾逊(W. C. Robinson)和萨姆·昌西会面,鲁宾逊是耶鲁少有的黑人行政人员之一,而昌西由布鲁斯特任命负责增加耶鲁招收的黑人学生数量。雪莉还管理耶鲁黑人学生联盟的助学金计划以及针对未来学生的咨询和指导项目。这正是她在那年冬天的联盟选举来临时想要的职位。

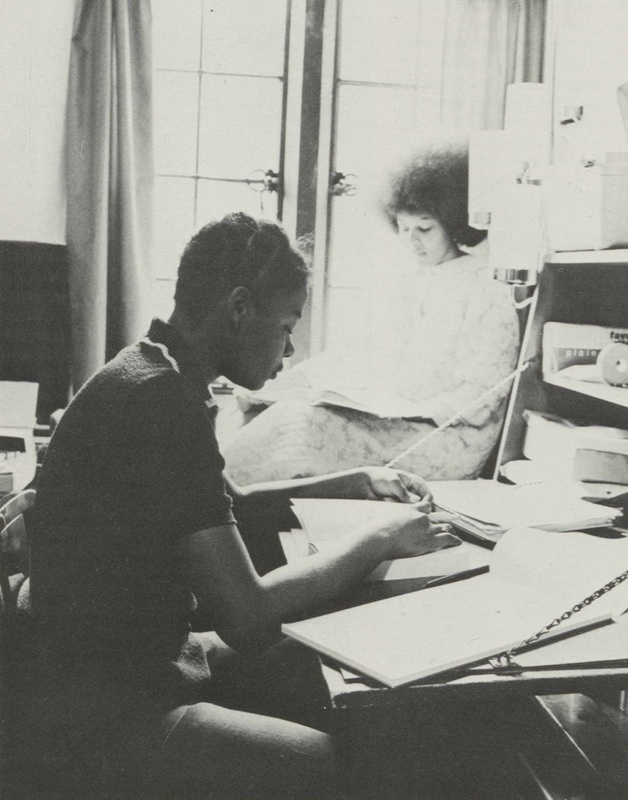

- 图片来自耶鲁大学图书馆

然而耶鲁黑人学生联盟的优先事项并不包含很多影响黑人女性的问题。关于那些问题,黑人女学生需要自己行动。让四十名黑人女性作为团体定期开会的尝试没有超过一个月,但是在黑人之家,大二大三女生一直在彼此谈话。她们如何融入美国社会?身为黑人女性意味着什么?讨论很重要,雪莉评论道:“因为很多时候,黑人女性并不思考她们是谁、她们是什么身份以及她们需要做什么。我们基本上为世上其他所有人服务。”

雪莉开始自己研究女性问题,而在她的研究中,有一件事尤为突出:“有种图腾柱那样的等级制度,黑人女性永远处于底部。”美国的工资统计为雪莉的陈述提供了数据。1970 年,白人男性的年薪中位数是 7900 美元。黑人男性的数字跌到了 5300 美元,白人女性是 4600 美元,而黑人女性只有 3500 美元——不到白人男性的一半。

耶鲁黑人学生联盟的一些男人争论说,黑人女性得到了黑人男性不会被雇用的工作。“瞧,”雪莉说,“我看了统计数据,那不是事实。我们依然赚得比你们少。我们依然得不到你们作为黑人男性可以得到的工作。”《时代》杂志没有反对。“黑人女性是劳动人口中收入最低的成员。”它报道说,“受过八年级教育的黑人男性的收入中位数高于受过一些大学教育的黑人女性。”正如雪莉评论的那样,“那不是男人们喜欢听到的对话”。

雪莉的朋友薇拉·韦尔斯加入了那些讨论,但她更关注耶鲁的另一个问题,也就是黑人女教员的缺席。她在大学的前两年大不相同。转学来耶鲁之前,薇拉上的是霍华德大学(Howard University),华盛顿特区的一所传统黑人大学。但是在大二结束后的夏天,薇拉跟霍华德法学院的一名毕业生结婚,还没拿到学士学位就跟他搬到了纽黑文。薇拉的母亲,匹兹堡的一名美容师,非常失望。薇拉是家族里第一个上大学的人,现在她却不能毕业。然而,薇拉和她的新婚丈夫搬到纽黑文几个月后,耶鲁宣布它将实行男女同校,薇拉获得了第二次机会。之后的 9 月,她成了大三年级的七名黑人女性之一。

在耶鲁,薇拉震惊于全体教师有多白。“在我看来太奇怪了。”薇拉说。在耶鲁数百名教员和行政人员当中,只有五名是黑人女性——两个在护理学院,两个在耶鲁儿童研究中心,还有一个在戏剧学院,并且她们没人教本科生。黑人女性也在耶鲁的课程中缺席。新开设的女性研究课程的教学大纲没有提及黑人女性,耶鲁美国黑人研究项目提供的课程也几乎只关注男性。因此薇拉疑惑:为什么他们不能在耶鲁开设一门关注黑人女性的课并且聘请一名黑人女教授执教呢?

当薇拉把她的想法告诉美国黑人研究项目的主任时,他说他的预算里挤不进一门黑人女性课程了,但是建议她试试让这门课作为住宿学院研讨班通过,也就是沃瑟曼把“男性社会中的女性”塞进课程中的路径。薇拉跟她的同学塞西莉娅·麦克丹尼尔(Cecelia McDaniel)说起她了解到的关于开设一门黑人女性课程的情况。“这是我们应该做的事。”两个学生达成一致。整个春天,薇拉和塞西莉娅制订了一个课程提案,这门课将研究从恩津加(Nzinga)和娜芙蒂蒂(Nefertiti)到索杰纳·特鲁思(Sojourner Truth)和罗莎·帕克斯的黑人女领导者。西尔维娅·布恩(Sylvia Boone),塞西莉娅在纽约的亨特学院(Hunter College)的教授之一,将会教这门课——耶鲁没人了解课程材料。课程通过时,薇拉激动不已。“黑人女性:昨天和今天”将在当年秋天开设。

——— ♀ ———

促进耶鲁进步男女会组织的校友午宴抗议的新闻迅速传遍了校园。“那是件非常‘不耶鲁’的事。”两名女研究生评论道。这个故事讲起来更令人称奇。这句话传遍了餐厅:你听说了吗?你听说一群大一女孩刚做的事了吗?

刚听到发生了什么时,埃尔加·沃瑟曼深感震惊。增加耶鲁的女学生数量至关重要。沃瑟曼已经知道这点好几个月了。但是这种行动——偏偏选择打断冬季校友聚会——可能会带来反作用。在试图改变一个像耶鲁这样固执的地方时,你必须十分谨慎,沃瑟曼想。你不能太咄咄逼人。上个月,在她告诫女性顾问理事会里的请愿爱好者不要建议耶鲁减少男学生的数量时,她说明的就是这个观点。如今却来了这一出。连同情女孩们的目标的人都可能因为她们的做事方法而心生厌恶。“她们本应安静地把问题提交给校长,而不是在这里大闹一通。”一名校友抱怨道。没错,沃瑟曼想。如果变革跟“激进元素”(这是沃瑟曼的说法)联系在一起,那么连她希望的递增式进步也会受威胁。

把身穿连衣裙、头扎整齐马尾辫的詹金敦高中(Jenkintown High School)优秀毕业生玛格丽特·库恩描述为一个“激进元素”确实看起来过于牵强了。把校友活动打断了三分钟,这也许给布鲁斯特制造了一些不适,但他总是反应迅速,而且女孩们安静地离开了。“我们不是投弹手,”促进耶鲁进步男女会的一名男性成员解释道,“我们所有人都试图在系统内努力,而不是把它炸毁。”然而,大多数人是从媒体报道中了解到抗议的,而《纽约时报》在描述事件时可没说学生们的好话。

《纽约时报》把抗议登在周日版的头版。“约四十名耶鲁大学的新合校女生入侵了一次安静的校友日午宴……她们拳头紧握且拿着标语牌,抗议男女比例。”文章如此开头。“一名合校女生大步迈上讲台,抓起麦克风,给一千名震惊的来宾上了一课。”玛格丽特·库恩几乎认不出这描写的是她自己。

其他报纸跟进了新闻,包括《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)新闻社。《纽约邮报》(New York Post)派了一名摄影师,在范德比尔特的入口通道门前给辛西娅·贝克顿和玛格丽特拍了照。第二周,当报道在斯波坎流传时,玛格丽特被描述成既是一名“好斗分子”也是一名“漂亮的新生”。玛格丽特的父亲把《纽约时报》的文章保存了下来,展示给朋友们看。他为她的行动自豪。但是对玛格丽特来说,在 18 岁时被醒目刊登在《纽约时报》头版的经历有点难以承受。

我们所有人都试图在系统内努力,而不是把它炸毁。

校友对于学生抗议者的恼怒程度似乎远远不如《纽约时报》。“她们的诉求很合理。”一名在午宴现场的耶鲁毕业生评论道,而且在玛格丽特讲完话时,校友们鼓掌了。很多人把新来的女学生看作耶鲁大家庭的一部分——既是象征意义上的,也是字面意思上的。亨利·贝克顿不是唯一一个有女儿在耶鲁上学的人。贝克顿本人一点也没有受到抗议的困扰,之后他还去了辛西娅和玛格丽特在范德比尔特大楼的房间。“他是个非常好的人,”玛格丽特说,“他似乎被整件事逗乐了。”

然而沃瑟曼对于校友反应的忧虑并非毫无根据。“我觉得她们有点放肆,”1926 届学生的一员说,“你邀请她们来这里,现在她们想接管这个地方。”一个男人对姬特·麦克卢尔说了恶劣的话,她当时只不过才十几岁而已:“难怪你是女权主义者——你长得真丑。”但是比这名校友的回应更令人震惊的是女孩们的几个男同学的评价:“妇女解放?你们需要的是痛快来一发。”姬特用细致的手写体在日记里写下这些评论。然后她在末尾补充道:“这些反应让我不安和惊讶。”

——— ♀ ———

校友午宴抗议一周后,一名打扮成自由女神像的研究生在午餐时间进入伯克利学院的餐厅,由六名女研究生和姬特·麦克卢尔陪同。自由女性会议将于接下来的周末在耶鲁法学院举办,会议的组织者想确保每个耶鲁本科生都知道此事。一行人进入餐厅时,姬特用长号吹了一支奏鸣曲,现在所有的眼睛都盯着她们,女人们表演了一出滑稽短剧。“拿走她的火炬,给她一个拖把!”她们喊道,假扮成骚扰自由女神的男性沙文主义者。“拿走她的王冠,给她一些卷发夹!”伯克利学院的一些学生鼓起了掌。其他人起哄。姬特和其他女人散发了印有自由女性会议细节的传单,然后她们转移到下一个住宿学院的午餐人群中,重复她们的表演。

两天后,会议开始了。周四晚的重头戏是女权主义电影展映,但周五晚的两个奠定基调的演讲者吸引了最多人——约五百名女性和数量可观的男性群体。激进女权主义者凯特·米利特和内奥米·韦斯坦将发表演讲,每个人都想去听。米利特第一个上台。她将在几周后为她在哥伦比亚大学的博士论文答辩,论文将在当年晚些时候作为《性政治》(Sexual Politics)一书出版,它把马克思主义理论应用到性别政治领域,成了第二波女权主义的奠基作。当凯特·米利特走上台时,一阵激动传遍了法学院礼堂,她传达的信息比当月早些时候贝蒂·弗里丹在耶鲁做的演讲要大胆得多。女性要做的不只是修订几条法律,米利特告诉面前的人群。态度、假设、系统和权力结构都需要改变。但希望是有的。“我们占 53%——是全国最强大的政治力量!”她宣称。“没错!”人群发出喊声。

给凯特·米利特的掌声刚落下,内奥米·韦斯坦就走上了讲台。韦斯坦住在芝加哥,不如住在纽约的米利特有名,但她在那天晚上分享的个人故事让听众中的很多女性产生了共鸣,尤其是研究生。韦斯坦 29 岁,拥有哈佛的心理学博士学位和芝加哥的罗耀拉大学(Loyola University)的教职。当晚在纽黑文,她对听众讲了她以学术为业的目标和阻碍她的性别歧视:一座哈佛图书馆禁止女性入内,免得她们让男人分心;一名哈佛教授禁止她使用所需要的研究设备,因为作为女性,她可能会把它弄坏;芝加哥大学的亲属回避规定让她无法入职,因为她丈夫在那里教历史。韦斯坦曾以为只要更努力、更聪明,她就能到达她想去的地方。但是她认为,个人资历,不管多么完美无瑕,对于女性来说都是不够的。韦斯坦的信息很明确,一名女研究生之后写道:“社会结构的变革需要一次社会运动。”你无法独力完成。

耶鲁女性中没几个人会同意她的看法。个人成就到目前为止对她们来说都很管用。她们在耶鲁,不是吗?“对我来说,你做的事情是,你去上课,你参与,你表现良好,你给别人留下好印象,让他们觉得有女性在身边、让女性作为平等同伴有多好。这就是你做的事。”一名大二女生说。

曲棍球运动员劳丽·米夫林也不觉得有必要参与女性团体。确实,耶鲁缺乏任何女子运动队的情况让她吃惊,但她已经在着手改变此事了。努力前进就好,劳丽想。努力前进,在你的学科领域、在你的运动方面、在《耶鲁日报》里出人头地就好。不管你要做的是什么,好好做,让人看到你擅长它。

大多数女性甚至没想过要挑战耶鲁实行男女同校时制订的规矩。她们只是觉得能在这里就很幸运。被耶鲁录取“像是一种慷慨”,洛杉矶医学预科生卡萝尔·斯托里说。“第一年……女生们觉得非常感激,”埃尔加·沃瑟曼评论道,“她们觉得自己像是受邀进入一个奢华之家的客人,我们请她们来真是太好了。”有些女孩干脆低调行事,进入了求生模式。让我完好无损地读完大学,拿到学位就好,一名大一女孩在尤为艰难的日子里会如此跟自己说。

无论如何,耶鲁女性如此不同。很难想象她们要怎样联合起来引发变革。她们成长于不同的地方。她们学习不同的科目。她们住在不同的住宿学院,将在不同的年份毕业。她们来自收入不同、宗教不同且政治观点不同的家庭。“我们就像任何其他混杂人群一样差异巨大。”一名在堪萨斯长大的大一新生说。她父亲是一名没读完高中的邮递员,她母亲是家庭主妇。她和来自东北地区的寄宿学校女孩有什么共同点?把她们联结在一起的只有她们作为耶鲁女性的经验。然而,对于一些学生来说,作为耶鲁女性的共同经验就足够了。

- 图片来自耶鲁大学图书馆

自由女性会议卖完了所有的妇女解放徽章和印刷品,不得不向远至巴尔的摩的地方订购新物资。会议让想法类似的女性彼此认识,并且让耶鲁学生接触到女权主义的想法和目标。它产生了一份两页长的文件,《促进平等的非正式提议》(“Unofficial Proposals for Equality”),列出了优先的行动事项:

为什么不要求从 1974 届起采纳男女对半的本科招生政策?

为什么不要求开设一个由女性设计、管理和教授的女性研究系?

为什么不要求耶鲁废止为男女分设的工作类别和男女工资不平等?

为什么不要求耶鲁和耶鲁—纽黑文医院公开要求终止康涅狄格州的反堕胎法?

为什么不要求提升全职女教员的百分比,直到数字至少与耶鲁女学生的百分比相同?

对于姬特·麦克卢尔来说,自由女性会议办得好极了。姬特认识了其他女权活动者,她们给了她电话号码,以便之后联系,而且在周六的会议上,会议组织者向人群指出了姬特,称她想建立一支全女子摇滚乐队。之后,三个女人来找姬特,问她是否想加入她们的乐队。她们已经排练过一次了,甚至已经给乐队取了个名字:纽黑文妇女解放摇滚乐队。弗吉尼娅·布莱斯德尔(Virginia Blaisdell)吹圆号,珍妮弗·奥博德(Jennifer Abod)是主唱兼鼓手,而朱迪·米勒(Judy Miller),最初想到办乐队的人,买了一套二手架子鼓,正跟着弗吉尼娅的丈夫学打鼓。来一个长号手真是太好了。姬特当然答应了她们的邀请。纽黑文妇女解放摇滚乐队获得了一位非常投入的乐手,而姬特·麦克卢尔离达成她来耶鲁时心怀的目标近了一大步。

——— ♀ ———

对于参加了自由女性会议的人来说,这个周末带来了一阵希望和激动的热潮。然而会议后的狂喜多少被会议最后一天发生的事所冲淡,它早早提醒众人,变革不会迅速或轻易就实现。日程安排中周日下午要进行最终聚会,男男女女可以“来一起讨论和解决问题”。当参与者到达法学院参加最后的会议时,他们发现六百人——主要是学生——在排队等候另一个活动。耶鲁法学院电影社在举办另一个色情电影节,它把今年的活动安排得与自由女性会议相重叠。罗斯·梅尔电影节(Russ Meyer Film Festival)重点放映由全国领先的低成本性爱电影制作方出品的六部电影。“罗斯·梅尔来了:拿好爆米花。”贴满全纽黑文的广告海报写道。

电影社决定让色情电影节和自由女性会议同时举办,就像之前那次定在男女同校周的第一天,这是一个故意的滑稽笑话。妇女解放会议?我们会给她们点颜色看看。当时全国激烈辩论的问题给了罗斯·梅尔的裸体色情片放映一点点体面:色情是艺术,还是说它只是淫秽?它应该作为言论自由的一方面被赞扬,还是由于下流而被禁止?然而,至于为什么六百名小伙子和少数几名女性那个周日在法学院排队等候,与这样的哲学辩论基本无关。

罗斯·梅尔从好莱坞飞过来参加电影节,还带了两个小明星,“美丽的大胸娘们”,用一名耶鲁学生作者的话说。作为耶鲁电影节的焦点为梅尔的色情电影带来了信誉,他在耶鲁校园里走动时后面跟着一群东海岸的记者和《芝加哥太阳报》(Chicago Sun Times)的一个年轻影评人罗杰·埃伯特(Roger Ebert)。那个周日塞满法学院礼堂的人群欣赏到了罗斯·梅尔双重展映:《切莉,哈莉和拉奎尔!》(Cherry, Harry, and Raquel!)和《小野猫公路历险记》(Faster Pussy Cat, Kill! Kill!),后者的主演是“踏上暴力和诱惑的旋风之旅的三名瓦图西(Watusi)舞者”。罗斯·梅尔是美国电影界“最后一个未被发掘的伟大天才”,罗杰·埃伯特在写给读者的开场语中宣称。

几天后,罗斯·梅尔和他的“大胸娘们”回到了好莱坞的家中,他的才华暂时被遗忘了。相反,耶鲁的谈话围绕着校园在前几周见证的女权行动。自从开始男女同校,耶鲁对女性的歧视第一次把越南和种族的话题推到了一旁。在不到一个月的时间里,耶鲁见证了大一女生的校友午宴抗议、促进耶鲁进步男女会的行动,现在又有了自由女性会议。

所有这些活动激发了《耶鲁日报》的兴趣,它在头版刊登了一篇长篇报道,向未关注美国妇女运动的人说明了运动的来龙去脉。文章旁边登了一幅凯特·米利特的照片,这是女人登上《耶鲁日报》头版的罕见例子。招生主任英基·克拉克此时已宣布自己将离开耶鲁,成为纽约一所预科学校的校长,他公开说出了他对于耶鲁男女同校状况的看法。耶鲁对于女性的限额“不健康”,克拉克告诉《耶鲁校友杂志》,它应该被废除。在每个耶鲁学院的餐厅,促进耶鲁进步男女会散发请愿书,呼吁耶鲁采取不限性别的招生政策。

在 1970 年 3 月 7 日的耶鲁集团会议上,问题到了非解决不可的地步。促进耶鲁进步男女会呈上了请愿书,由一千九百名学生签名,超过了全体学生的三分之一。集团成员跟学生团体代表见了面,称学生们的理由令他们印象深刻。然后十五名耶鲁董事,每个都是白人男性,投票决定不改变耶鲁的性别限额。

“我以为像平等录取男人和女人进入耶鲁学院这样的问题不会被视为对耶鲁的极大威胁,”姬特·麦克卢尔在日记中写道,“我错了。”

题图来自耶鲁大学图书馆