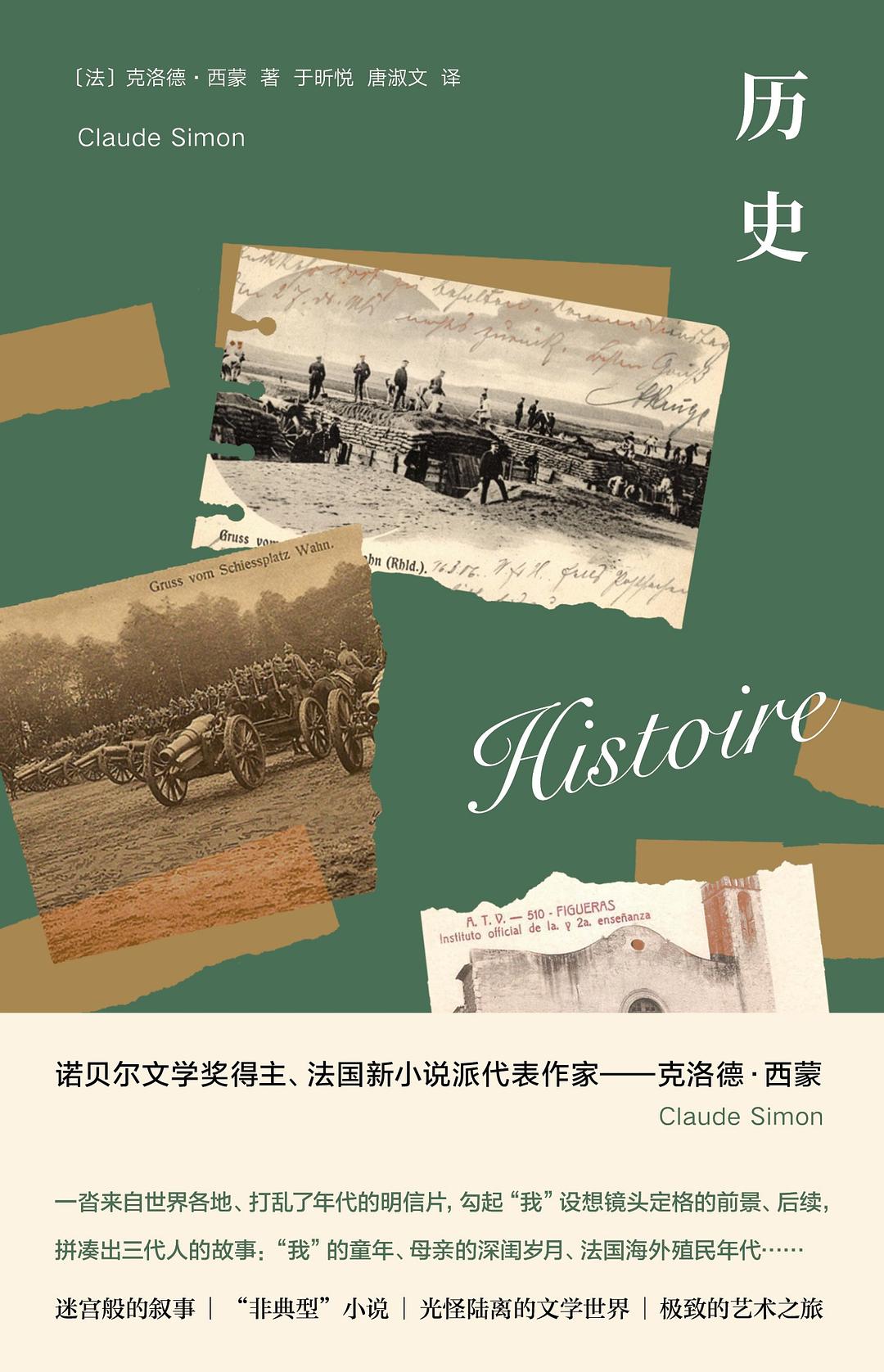

克洛德·西蒙是法国新小说派代表作家,1985 年诺贝尔文学奖得主,其作品充满了诗人与画家的丰富想象。

1967 年出版的这本《历史》是一幅散落一地的拼图。在这幅拼图中,时间是错乱的,叙述的当日、叙述者本人的童年、母亲的深闺岁月、法国海外殖民年代、西班牙内战时期……地点是零散的,家族的老屋、表亲的别墅、明信片上的殖民地、旅行的目的地、贷款的银行、街头的咖啡馆……人物是交错的,父母亲、外祖母、妻子、表亲、童年伙伴、银行职员、古董收购商、母亲的追求者……感觉是混杂的,光线、色彩、声响、气息、触感……由读者去拼凑起这幅拼图中发生在一天之内的故事,这个故事涵盖了三代人的历史。

以下经南京大学出版社·守望者授权发布。

“他特别讨厌乡下。他以前从巴黎过去总是正好卡在葡萄收获季节的时候……”那说话声向我飘过来的时候仿佛是穿过了一面玻璃墙,话语好似来自远方,可能是因为说话的人看上去也不太真实:没有实体,年代错乱,像是从那些人物老旧的明信片上走出来的(可能是那张林荫大道街景中的人物,也可能是得意扬扬地吹嘘着自己刚吃了小山鹑、正抽着烟斗的那个人)。现在光天化日之下,他突然出现在一个报刊亭前面,说话的时候嘴里喷出一股腐臭味儿,对我说:“啊,你又回来了呀?我听说……”我嘟哝了几句没人听见的话,试图把我的手从他的手里抽出来。他握着我的手摇晃着,后来忘了摇晃,但还是带着老年人特有的那种既强硬又胆怯的专制,握住不放。他把我堵在梧桐树树干和河岸栏杆之间,假装眼泪汪汪地瞅着我,说:“我听说……”然后闭了嘴,定在那儿,继续用他那双假装友好的眼睛使劲儿盯着我,眼神里流露出一种温情,而更多的是一种害怕,害怕我走了留下他又一个人孤零零的,或者把他丢给某个跟他一样的老叟,他们每天就相伴沿着运河在梧桐树下面蹒跚而行。尽管月桂树正花团锦簇,短暂的花期里洁白、浅红、紫红的花朵甜美可爱,他们却视而不见。他拄着手杖圆头的手焦躁不安地摸索着,把报纸塞到口袋里去。另一只手还是没有放过我,拉扯着我,跟我说“来,陪我这个老人走几步……”,依旧带着他那样的人所特有的粗俗蛮横,恬不知耻地享用着他所拥有的最后一点儿特权。我呢,努力回想着他是哪位年老贵妇的丈夫:他是那些怪诞可笑、分不清谁是谁的人物中的一个,有点儿像偶尔陪着老太太们的家仆,都戴着一样的硬领子,惯常打桥牌的手上有着一样的斑斑点点,留着一样的小胡子,能整天待在半圆形阳台上轻咬着雪茄,看着来来往往的路人。而那时,年老贵妇们则小声地哀叹着,又伤感又庄重,同时还不停地吞食着刚出炉的小甜食,嘴边满是糕饼残渣。

就好似她们把他托付给了我。这个人无足轻重,自视甚高,脸色灰灰的,闪烁的阳光下,他瘦削的身子在过大的西装里打晃。而她们,无处不在,无所不能,不动声色,隐秘不见,戴着她们黑色的珠宝、黑色的短面纱,在晦暗的妆容下显得威严庄重,配饰着羽毛、鞘翅、鸟爪这类奇形怪状的东西,硬生生地把那些并不好看的食尸动物的某一部分佩戴在身上,躲藏在浓重的夜色里,虚无,隐秘,只用细小的声线、叹息和窸窣声去填充寂静的空间,仿佛从未停止,哪怕是在大白天,哪怕……

而她们,无处不在,无所不能,不动声色,隐秘不见

然后我想到,他不是谁的丈夫,而是谁的儿子。那时我还在听他絮絮叨叨谈着我母亲、外祖母和查理舅舅。他边说边用胆怯的眼神鬼鬼祟祟地一下一下刺探着我,神情既自大又自卑。那张瘦削的脸,混合着自负和焦虑的痕迹,在报刊亭花花绿绿的陈列架前面凸显出来,悬空飘浮在我眼前。陈列架上放着各种杂志,封面上昙花一现的模特们袒胸露乳,各种报纸,稍纵即逝的头号新闻用大标题展示着,还有各种好景不长的时装模特穿着果糖色的娇俏裙子。他还在那儿跟我叨咕:“你知道,那时候,我可钟情于你母亲呢……”真是个蠢货!他或许也是寄来署名为库内贡德或“猜猜我是谁”的明信片的人之一,写道:“……受到一个疯狂追求速度的朋友影响,我那时也成了一个汽车发烧友。我妈妈跟我说你去拜访了她,唤起了我对你的美好回忆。”他当时也许正在某个闹哄哄的餐厅里,很可能还是个什么大学生,据说时不时地以自杀要挟父母,骗取他们的汇票,一个处处留情的花花公子,躺在天鹅绒的软垫长椅上消化着那只小山鹑,大拇指插在背心袖孔里,另一只手拿着德国弯嘴烟斗,试图找一些文艺的语句写在明信片上,譬如“在这个回廊的白色柱子之间,只缺一位眸子乌黑的年轻姑娘……”,这类的话涂抹在“风景如画的比利牛斯山区”这样的标题下面。圣贝尔特朗·德·科曼日修道院里长满了野草,环绕着逐渐消逝的遗迹风光。他也许真的在梦中见到她在这里无精打采地漫步,打着白色小阳伞,穿着剪裁雅致的花瓣形的曳地长裙。他想着“那些不能跟年轻姑娘说的东西”,就像他婉转地写下的话,很可能是指(哪个家伙所说的生命中最重要的东西都是靠)“不同的管道”。现如今,这“不同的管道”因他的雄性气概早已消逝而变得皱皱巴巴,耷拉着,无力地躲藏在他皱巴巴的黄色羊驼呢裤子门襟后面。裤子太大,两个背带扣子之间松松垮垮地形成了一个大漏斗。他那用两个骨质纽扣扣起来的布衬裤也张着大口,以至他向我靠过来的时候我可以瞥见里面已经失去雄风。机会来了,我可以逃脱了。结果他这无力的身子猛地一挺,紧紧地抓住我的手,继续跟我说着“你美丽的母亲”和“可怜的查理”,同时依然不停地抬眼偷偷摸摸地检视着我。月桂树一簇簇的粉色花朵上下轻摆,左右摇晃,跳着波浪舞。而我面前,正对着我的是他黄黄的牙齿、留着尼古丁残渍的小胡子、干瘪起皱的脸颊,嘴一张一合胡说八道着什么。真是个突如其来的幽灵,在阳光底下现了身,继续窥察着我,或者说掂量着我,带着老年人所有的那种既胆怯又贪婪的愤愤之情,也许正算计着,做着内心斗争,自问以他这半个身子入了土的身份,有没有权利直截了当地向我打听伊莲娜的消息,而不是假装深情回忆着亲爱的查理舅舅,一直话里有话、小心翼翼、含含糊糊地说着“就这么下葬了…… ”,说着“最后他都几乎不出门了,他这么一个……我是说,他临终前……我想说,他那么喜欢大城市的一个人,居然连这儿都不来了,这可是巴黎啊!在这里以前我们可还是大学同学呢……”所以那时甜腻的空气里或许飘扬着优美的玛祖卡和华尔兹,美丽的树叶被蒂罗尔·李桑斯基餐厅的灯光由下往上照得发亮。也许他也在那里,不是像现在这样被时光摧残,半人半鬼地在早晨强烈的阳光下踉踉跄跄,在一堆印着光鲜亮丽的女人胸脯的杂志前逗留,就像是站在纸质的香艳后宫前面。那个晚上的他把自己收拾得风度翩翩,把学生时代的烟斗和天鹅绒外套收了起来。而她,在桌布的一角,推开了盘子,在一张明信片背面写着“我们继续采购,希望能尽快买完,打算周二的白天可以离开巴黎。今天有点儿凉”。她在枝叶底下微微打战。当她抬起头,头顶上玉色的枝叶在夜色中凸显出来。“查理和我还有L都在这里。我们一起吃了晚饭。我收到了你的信。亲吻你。”这张明信片后来可能被丢在了包里,跟一堆闪闪发光的粉盒,还有女人和年轻女孩的私密小物混杂在一起。明信片在第二天给寄了出去,上面贴着播种者邮票,在茶褐色的背景衬托下,她长长的头发钻出弗里吉亚无边软帽飘扬着。她这个被固定住的形象既有伊奥利亚风情,又带有乡土气息。一只胳膊甩到身后,另一只则紧紧地抱着谷物袋顶着腰。她半个身子被一个神奇的圆圈给遮挡住了,这个圆圈是盖得难以辨认的粗体字“二十一点三十分意大利林荫大道 1-6 号”。跟那些从废墟里半出土的雕像一样,她是带来孕育和奇迹的使者。她的裙子像是银色的水流缠在腿上,银色的脚上还带着一点儿肥沃的红色的矿物质泥土。布洛涅森林的蒂罗尔餐厅位于湖塔路,以其装饰、服务和正宗的蒂罗尔式烹饪而闻名。加上它的国家级管弦乐队,这个餐厅在巴黎的同行中是独一无二的。拉菲尔·塔克父子有限公司巴黎分公司,法国城市,L. L. M. M. 的供应商。英国国王与王后,印度皇帝与皇后。科伦坡。新加坡。

“锡兰 07 年 9 月 25 日

亨利”

月光下的康提

另一个纨绔子弟穿着红色的马甲、珍珠灰的长裤,拄着手杖,滔滔不绝,废话连篇,夸夸其谈,混杂在苏格兰舞蹈轻浮而短暂的余韵中。女士们穿着花裙子。窗玻璃被烛光映红。一轮柠檬黄的假月亮挂在左上方角落的一堆枝叶间。桌布雪白发亮。光影浮动在夜间纹丝不动的树叶中,浮动在树丛间,浮动在寂静的夜色下,像失去了控制的海船的灯光,有一种奇特而忧伤的嘈杂感。他说,他在梦中见到了她,黑眸少女的身影忧郁地徜徉在回廊柱子间。她似听非听,仿佛只是听见一种背景声,就像那些音乐旋律,那些杯盏交错。她的包里也许放着她刚收进去的明信片,上面是亚丁城的骆驼集市,长长的连拱廊,炙烤成赤褐色的褶皱岩石,一张醋栗色的一安那邮票,上面是一个戴着皇冠的秃顶人像,横贴在一群五颜六色、无法分辨的跪倒的动物之间。然后她说:“查理,太凉了,我们回去吧。这音乐让我头疼。我们明天早上还得帮妈妈购物呢。我一定得要给她找到。”

也许他也在那里,不是像现在这样被时光摧残,半人半鬼地在早晨强烈的阳光下踉踉跄跄

一张同样的杏绿色弗里吉亚式播种者邮票,从水平细线条纹的背景上有点儿脱落下来。在抓满种子的那只手下方,正好是从地平线上露出的半个太阳,发出扇形的光芒。明信片的文字围绕着当中的图片,填满了白色的天空。天空下方有铜质的缪斯之神,铜翅看上去轻轻扇动,额枋下面是斑岩柱子,铜裸女打着高脚灯。“一个月以后歌剧院前的露天广场将呈现出快乐而喧闹的景象。而我,我总是忧伤地望着它。生活如常,习惯照旧。尽管这好心的伊利德试图让我散散心,我也感觉提不起劲儿来。我向特雷莫里哀医生转达了你热情的夸赞,他也让我向你转达他的致意。请允许我向你致以诚挚的问候。”阿波罗在青铜圆顶上方高举着里亚琴,诗神骑坐的有翼天马向上腾起,信息女神吹响了号角。剧院沿幕上的悲剧面具。棕叶饰。石刻的树叶花环。喷泉承水盘。圆雕饰。阳台。高高的窗子后面灯火辉煌的夜。分枝吊灯熠熠生辉,而观众们,尤其是穿着窸窸窣窣的裙子的女人们,无比优雅地走上台阶,消失在火焰式的顶端,被隐匿,被消融,就好像那些光线,那些天鹅绒,那些颜色娇艳的裙装,统统都融合成单一的金色晶体,嗡嗡作响,填满了一个个血色加黄色的深邃岩洞,岩洞里仿佛有食肉的牛怪,把他们慢慢地消化掉。喧哗声渐渐沉淀下来,吊灯坠饰发出的钻石光芒也一点一点熄灭,最后只剩下些许星星点点的晦暗光点,在女人们裸露的胸脯上和金色的女像柱丰腴隆起的腹部上微微闪烁。绛红色的包厢里,黑暗中还有一些低语声。也许是他在她的肩头絮叨着,讲述那些回廊柱子。这样的轻声细语持续了很久,两千双涂脂抹粉或皱皱巴巴的眼睛等待着,两千张涂脂抹粉或皱皱巴巴的嘴在深红色的黑暗包厢里屏住呼吸,彼时,画着立体装饰画的绛红色幕布拉开了。女主角以提水女子的形象出现在布景前,布景上是俗套的布满灰尘的棕榈树和同样布满灰尘的蔚蓝大海。她穿着那个叫什么名字来着的阿拉伯带风帽杏色条纹长袍,胸脯上遮盖着巴亚德阔条绸围巾,一只手搭在腰间,另一条手臂顶端沿着身体挂着一只纸板做的水壶,额前挂着铁皮做的古代威尼斯金币,下方细长的描黑眼睛透露出雏妓的神色,加上她狮身人面女像般的鼻子和嘴巴,显得镇定淡然。她厚实的下巴上方,嘴保持着微笑,尽管伤痕累累,却神秘莫测,略显无奈,冷酷坚定。交响乐团拉开了序幕。女主角叫阿依达或者阿伊莎,一个受过割礼的女人,胴体如豹子一般,在沙漠里沉睡了数千年。她装饰着那些藏红花色或者尼罗河绿色的邮票,上面印着“阿拉伯女孩,利晨斯特恩和哈拉尔,开罗 177 号”。女主角向前走了一步,离水井远了一些,在沉重的手环的叮咚声中继续向前。她把面纱往身后一甩,开始唱起来。

“开罗 07 年 9 月 13 日

亨利”

这张之前收到的明信片还是从亚丁寄出的,上面印着“栈桥与 S. S. 波斯”。图片上并不是一个热闹的海港、喧闹的来往船只、成排的木桶货箱、在吊货杆底部晃悠的货包、咸湿的海风、汩汩的海浪,而是水泥般的天空,水泥般的浪涛和三盏奇形怪状、废弃不用的带反射镜的路灯,这些路灯如同话剧道具一般插在海岸边。海岸线略微斜斜地穿过明信片,当中被一个小凹槽截断,那个凹槽或许是通往阴影中斜坡的码头楼梯。这个楼梯与一个黑色长方形分开(两者之间有十来米的距离),那是一个铁皮棚子投下的影子。这段距离,需要游客们弯着腰、耸着肩、缩着头跑过来,才能在水泥般的炽热空气里开辟一条路,直到他们(但哪儿有游客呢?一个也见不到啊。那些被固定的海船没有一根烟囱冒出烟来。海船本身也像是镶嵌在雪青色的水泥般的大海中)跑到铁皮棚子下面,站在那个棚顶投射在地面上的、令人压抑的墨色矩形里,气喘吁吁、口干舌燥。他们气喘不止又满腹怀疑地看着延伸出去的、平坦的海岸线,空无一物,就好像人们构想、绘图、建造和安置了那些街灯和那个铁棚子以后受了惊吓而逃跑了。在震耳欲聋的混凝土浇注机的轰鸣声和各种喊叫着传达的命令之后,一切恢复到原始的平静中,只有大地和大海被拉扯着,或许只是为了有一个地方,废弃无用,笔直、有棱有角、不带毛边,配上中国水墨般的影子、滚烫的钢板、滑稽过时的街灯,以便一艘一艘的海船可以来到这里静候死亡,让铁锈一点一点腐蚀它们。最初,船体上层还是白色的,烟囱还是黑色的,后来都渐渐地被这层淡蓝的水泥、这层水锈给吸收了(那些铁棚子的钢板、大海和天空亦如此),封存了,覆盖了(在第一艘船的后面还能看到另外一艘),船体,桅杆,烟囱(这个过程可能跟沼气缓慢固化的现象有点儿相似),最后,分不清海和天,只剩下一张图样,一个墓地,两个没什么作用的守卫在那儿大步走着,这两个包着头巾的国王(或者说是两个斑点或棍子),又可笑又矮小,在那片水泥上漂泊着(也许他们也在慢慢固化),影子与身躯垂直。他们所处的那一大片水泥,想必是为了跟海船所占的那片水泥区分开来,所以约定俗成地、统一地呈现出淡淡的粉色。

一切恢复到原始的平静中,只有大地和大海被拉扯着

也没有一点儿颤动(除了偶尔像是过热的空气微微轻颤,幕布软软地鼓起来,像是受了谁的推动,并不是来自拱架下钻出来的穿堂风,而是来自长号和短号狂风暴雨般的咆哮,那时,男高音歌手正打开双臂,裹着头巾的脑袋向后仰去,在亚述式的假胡子的黑色卷毛中大张着嘴),没有一点儿风吹动纸板做的棕榈叶。年轻的阿拉伯女子现在躺在水罐散乱的残片中,保持着两个奴隶把她扔在地上时的姿势,也就是说,优雅地侧卧着,面对着观众,身体由一个臂肘支撑,然后一点一点地撑起,直到伸直了手臂,另一条手臂慢慢地张开,抬起手向可怕的国王作乞求状,接着拖着身体匍匐而行。昏暗的乐池里铜乐器时不时反射出黯淡的光芒,当她向她套着颈环的脖子送上了刀,所有小提琴手的脑袋都平行地偏向一边,倒映在桃心木上,琴弓也都平行地上上下下,越来越快。然后,她发出了一声叫喊,那种令人难以置信的声带震动,仿佛不是由人体器官发出的,而是像是某种机械,那种安装在洋娃娃或者机器鸟的身体里的,抑或在火车头上的,被藏在了女歌唱家华丽俗气的衣服底下。现在,交响乐团的所有乐器在一种情感的高潮中同时演奏起来(就像是棱镜中颜色的混合会带来白色的错觉一样),这种高潮好像在自我否定,自我毁灭。而那种像哨声般极其尖锐的转调还继续从那堆巴亚德阔条绸布下无休无止地喷涌而出,令人无法承受。

可以看到她,涂脂抹粉,形容枯槁,披着鲁尔德买来的比利牛斯紫色羊毛披巾,遮掩着骨瘦如柴的小腿,居中端坐在客厅里一片不和谐的混乱杂音中。钢琴和走调的小提琴绷紧的弦上持续不断地排练着刺耳的基调。她坐在扶手椅上。当人们还能把她扶起来的时候,那些举办室内音乐会的晚上,就把她安置在那里,等待着女客们的到来(跟她一样的老妇人们,只要那些个晚上她们的老伴们因为他们圈子的活动脱不开身。他们跟这些威严的年老贵妇正好相反,他们都驼着背,戴着单片眼镜,手上斑斑点点,穿着薄薄的深色西装,留着稀疏的山羊胡子)。每位来客都向她弯腰致意,夸赞着她的气色,假装没看到她颧骨处的红晕是假的。一天一天地,她的脸颊不是变瘦削了,而是变成了某种锋利的东西(就像她鼻梁骨两侧一点一点被刨光,被往后推,以至看上去到最后只剩下一张纸那样单薄的轮廓了,没有厚度,没有质感)。她还极度地爱俏,极度地骄傲不服输,颧骨上醒目地抹着红色,已经像是没有知觉的物体般坚硬,或许更是因为长久的痛楚而失去了知觉:像是某种皮具,或者是狂欢节里硬纸板做的面具,是假面喜剧中的驼背丑角受了不可承受的侮辱、无法挽回的伤害所流露的可怕又可笑的模样,而她——或者说她所剩的那点儿躯壳——躲在后面,像是……

后来我见到的那个人,被两个黑人用绳子牵着,从一个破囚牢拖往另一个破囚牢,胸口用铁丝挂着一块砖,上面贴着告示“我偷了同伴的面包”。那不是一张人脸,而是一件东西:一张同样的奇形怪状的面具,上面挂着拳打脚踢所留下的触目惊心的色彩,沾着唾沫黏糊糊的,面无表情,对所有的痛苦、所有的羞辱都无动于衷。可以说,他走在人群中全靠这张脸的保护,这张脸好像已经不属于他自身了。他也不像红脸的小丑或者醉鬼那样显得很惊愕,而是像梦游似的完全凝固住了,被掏空了,或者说,失了魂了。最初感受到的恐惧、耻辱和羞愧,从第一口唾沫和第一记耳光开始,一点一点地减少了,直到一个临界点,在那个点他得选择要么逃,要么疯。所以表面看来他(的脸)跟木头一样没有知觉(或许那些挥手揍他脸的人是很失望的),而他事实上是暂时地(或者永久地)死了,疯了。

那种令人难以置信的声带震动,仿佛不是由人体器官发出的,而是像是某种机械

所以,她坐在那里,并没有退缩在某个阴暗的角落,让柔和的光线缓和、掩饰她的瘦削,而是在分枝吊灯闪闪发光的水晶吊坠正下方。这好像也是她的一种挑战,一种对抗(她看着来客一个接一个地走进来,带着一种痛苦的满足感,观察和窥伺着他们在见到她时惊惧的表情和惊跳的身子,然后看着他们走向她,亲切微笑着做出为她的好气色所倾倒的样子)。她颧骨上抹着胭脂,梳着矫揉造作的发型,就好像是从发廊橱窗里直接拿出来的假发摆在她惨不忍睹的脸上方,滑稽可笑。这套装束让她看起来像是一个模特假人,不是填满了炸药,而是灌满了吗啡,作为一种死亡警告,恶作剧般地摆放在那里,像是亮堂堂的黄水仙客厅里举行着什么巡演,而她就是华丽而惊悚的中心。客厅里走调的钢琴和小提琴的拨弦在调音,在一片混乱中摸索,好像在相互找寻:那些片段,像是结结巴巴、颠三倒四说出来的片言只语,又像是一个傻子试图说出完整的句子,可是没有成功。好似那些宾客、那些阴郁的老贵妇、那些手臂光洁如玉的年轻姑娘、那些乐师,甚至那些挂在墙上的人物画像,都在一个不真实的世界里分解,变成碎片,一片片地在这个活死人周围飞舞着。这个涂脂抹粉、精心打扮的活死人,亲切愉快地咧着嘴,一劳永逸地端坐不动。也许她只剩下了这张表皮,这层外壳对一切事物都无动于衷,漠不关心,除了对一些名字听上去香喷喷的城市和港口,一些模糊而遥远的音乐旋律,一些朦胧的影子:新加坡,莱芒湖,科雷兹的河岸,布洛涅森林的树叶下餐馆里透出的橘色灯光和飘出的喧哗声,塞得港,赛马场上称量体重的骑师。这一系列明信片(巴黎——钟表堤岸,巴黎——杜伊勒花园,巴黎——花市)的背后连续写着一封书信,从第一张开始写,后来因为地方不够了就接着写到第二张,再接着写下去。那张(尚蒂伊:狄安娜赛马奖那天的观礼台)可能是这一系列明信片中的最后一张,因为背后写道:

“……保罗明天会带我们去尚蒂伊观看德比马赛,据说我们在那儿还能看到时髦的服装。亲爱的妈妈,我很快就能见到你啦。替我亲吻大家。我希望扎扎能很快从感冒中康复。”上面贴着虾红色的播种者邮票,日期是 08 年 5 月 28 日,地点是旅馆林荫大道。这三个人,少尉表兄穿着骑兵服饰,有时候为了拍照,征得他的同意,她依偎在他身旁,站在洒满阳光的花园里;他的嘴唇上方长着细密的小胡子,脸有点儿胖胖的,穿着肋状盘花纽短上衣的身子也有点胖胖的;她打着一把花边小阳伞,象牙的伞柄搭在肩头;第三个人就是查理。他们三个站在一群华丽丽、香喷喷又死气沉沉的男男女女当中。女士们穿着明艳的、花边层叠的裙子,从照片看上去,在阳光下亮丽得好似发出磷光一般,周边围绕着一圈模糊的光晕,端正严肃,挺胸收腹,混杂在乌压压、黑沉沉的男士们当中。后者的双腿紧紧地裹在裤子或者靴子里,像某种昆虫、某种鞘翅目甲虫一般攒动。女士们通过双筒望远镜盯着远处小小的奔跑而过的马队(那时山崩地裂似的看不清它们的腿),马匹好似用彩色的铁皮焊接在了一起,极速滑过,看上去一点一点陷进了土里,就好似土地在马蹄下渐渐地裂开,吞噬了它们,只露出赛马骑师颜色鲜艳的绸上衣和马鬃,后来只看到骑师们的帽子与地面齐平(就好像一群神秘的骑士被大地活活吞没,但在地表下依然顽强地疯狂前进着),再后来连帽子也被吞没了,那串彩色的小圆珠子消失了。接下来的那段时间,人们可以想象,在世界末日般的景象中,在安静幽暗的地下疆域,马队依然奔跑着,不知疲倦地甩动着它们的四肢和钢马蹄。突然,远远地,它们出现在了右方,先只是那些帽子,随着越来越大的喧闹声,奔跑着,离那堆小阳伞、花裙子和雄性昆虫越来越近,混杂着尘土飞扬的踩踏声。现在那些与草地齐平的小帽子(小圆球)的顺序已经变了,好像它们穿越地狱的时候,某个爱捉弄人的神把它们抓到手里摇晃,开开心心地捣乱,以至本来木樨草色帽子(圆球)所在的第一位现在被一个黄水仙色的圆点给替代了,接着是一个小黑球,然后是一个樱桃小球,木樨草小圆球只排在了第四位。骑师们艳丽的上衣,马头,马鬃横向飞扬的颈脖,也像是用铁皮剪裁出来的,逐渐地从地表褶皱里冒出来,整个马队一直完美地焊接在一起,直至马腿(或者说迅速来回交叉的圆规的两条腿)也清晰可见。现在那串五颜六色的小珠子正全速前进,尽管在那些紧盯着它们的小型望远镜的圆框内,它们是静止不动的。在那串珠子背后逐次闪过郁郁葱葱的树林、浅色的城堡、层层的主塔、左侧被它们很快越过的护城河。这时,在阳光照耀下,那些骑士的艳色上衣在树林枝叶衬托下凸显出来。(但也许她已经看不到了:不是橡树、白蜡树、山毛榉或千金榆,而是一片黏糊糊、绿油油的藤蔓枝叶混合物,下面是黏糊糊又绿莹莹的水、泡沫、灯芯草和蚊虫的混合物,两者当中,好像这两种混合物的混合体,既是植物性的——因为是树干、叶子或割断的灯芯草所形成的东西,又是水性的——因为是安置在涉禽的爪子上的。它们在这些影像上面,仿佛也既是植物性又是水性的,因为它们周身覆盖着纤维,看上去还忙着捕食鱼类:

“科伦坡 08 年 8 月 12 日

亨利”

科伦坡——湖边小镇

那时,人群中又一次涌起一阵长长的细语声。那位青年军官许是冒了一句粗话,笑着道歉,笑着把手里输了的赛马彩票撕了个粉碎,潇洒而优雅地开着无伤大雅的玩笑,就像是这张三年前寄来的、措辞活泼的明信片:“我们的头顶上导弹呼啸而过,我被一个花盆给送进了医院。”这些字迹的墨水现在已经变成了灰色,写在一片天空里,下面是标题:

混乱的利摩日

街垒——游行过后,富尔工厂对面的莫文迪埃尔街——

1905 年 4 月 17 日

浅灰色的、平坦的街道尽头有一些房屋和屋顶从同样灰色的天空中凸显出来。整个画面是一层一层的灰色:墙面,地面,散乱的铺路砖——最大的那块被人用一张翻倒的长凳推到了车行道的一边,一辆手推车,还有一些无法辨认的碎片。那些残骸原本构成的东西,仿佛本来就是为地震、骚乱、轰炸和洪水之类的灾难所造的,也就是说,它们像是被设计成双重功用,即在常用的功能上多加了一项(四脚朝天的桌子,四分五裂的柜子,轮子向上的推车):这第二项功能就是把它们顺着水平线简简单单地旋转一百八十度,使它们变成一堆触目惊心的废铜烂铁,以便警示人们一个刚刚还井然有序、安定平和的世界瞬间即可覆灭,好似一个年老色衰的妓女撩起裙子,转身躺倒,翻转出本初混乱的面貌,揭开被遮住的那一面,展露出这世界的背面不过是混杂的各种气味儿和堆积到排水沟里的碎片垃圾。这一切被几个女人凝视着,仿佛她们是收了钱来监视那些死人的。这一切也被几个留着小胡子、戴着鸭舌帽的男人凝视着,仿佛他们是收了钱来把尸体搬运到灵车上。这一切还被那几个着装讲究的人凝视着,脸上的表情跟葬礼队伍上的人一样,或惊愕或漠然。还有一些穿着工作罩衫或衬衫的人,一时停下手里的工作,脱下帽子看着搬运工走过。他们都挤在右侧,就像是等着自行车赛车手经过的观众一般,带着期望的神情把头转向摄影师的相机。排在最后、最远的那几个人身体前倾,以便更好地看清前面,不是为了看在飞扬散落的砖石、桌椅和花盆下缩着肩膀的龙骑兵团,而只是为了看着幕布下的镜头,面无表情,因为在他们面前只不过是一些铺路石、一个手推车、一个破长凳和一堵砂岩石墙,墙上贴着海报,广告上夸耀着开胃酒、芥末酱和食盐。

题图来自 Joanna Kosinska on Unsplash