《童话、博物学与维多利亚文化》是一部讨论英国维多利亚时代自然文学与科学写作的著作,讨论主题围绕该时期的自然文学、经典童话与博物学运动而展开,作者为法国图卢兹大学英语系教授劳伦斯·塔拉拉赫-维尔马斯。

妖精如缩小版的人类,它们的无力蕴含着维多利亚人对自身的怜悯。而自怜是认清事实后的情绪释放,只有这样才能慢慢接受环境在不断改变这个残酷的现实。维多利亚时代的妖精褪下了浪漫主义的浮华外衣,给“自然”的新内涵当起了代言人,借此摆脱了原本日渐式微的境地,重新焕发出生机。它们帮助科学家拓展现实的极限,打破了可能与不可能的绝对界限,让不同领域的讨论相互交融,描绘出科学中那些仅仅靠理性思维无法感知和体验的内容。它们还帮助科普作家应对水火不容的宗教和科学,实验室和大学校园里渐渐没有了灵性现象和基督教信仰的栖身之所,而科普作品也成了它们最后的避风港。

经尔文授权,我们节选了本书第四章分享给读者。

世界博览会的魔法领域

设想有这样一座水晶宫(不要在意尺寸,博物学家和研究形而上学的哲学家都知道,事物的大小与它是否神奇无关),里面的每一条托梁、每一根横梁,以及每一个窗框,都能随整座宫殿的不断增大而等比例地放大;可你设想的仅仅是海胆那小小的身躯上众多的奇迹之一,从化石里可以看到,它的贝壳历经无数岁月,仿佛是造物主在向人类昭示他本身的恒常与不变。我们承认主的伟大,无论是过去神的灵在深海中孕育时,还是现在抑或将来,他依然伟大。

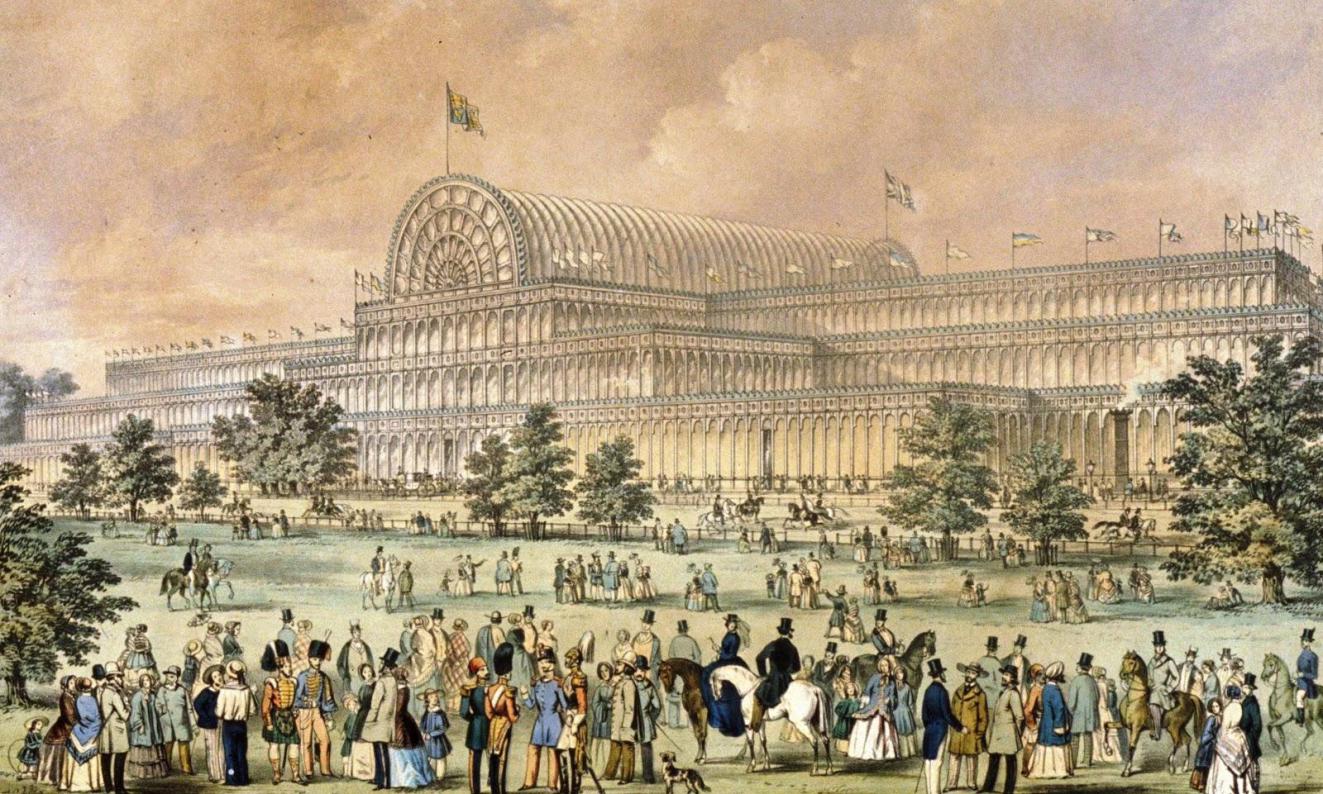

查尔斯·金斯莱这段话中的“水晶宫”,指的是 1851 年举办伦敦万国工业博览会的场所。将自然界的生物比作这栋钢铁配玻璃的建筑,不无讽刺地说明,维多利亚时代的博物学研究与工程和技术的进步并没有那么泾渭分明。

金斯莱的这个明喻或许令人惊讶,但实际上并非巧合。事实上,妖精在维多利亚时代经常被用于呈现各种各样的工业奇观,乃至其本身就是水晶宫的一部分。

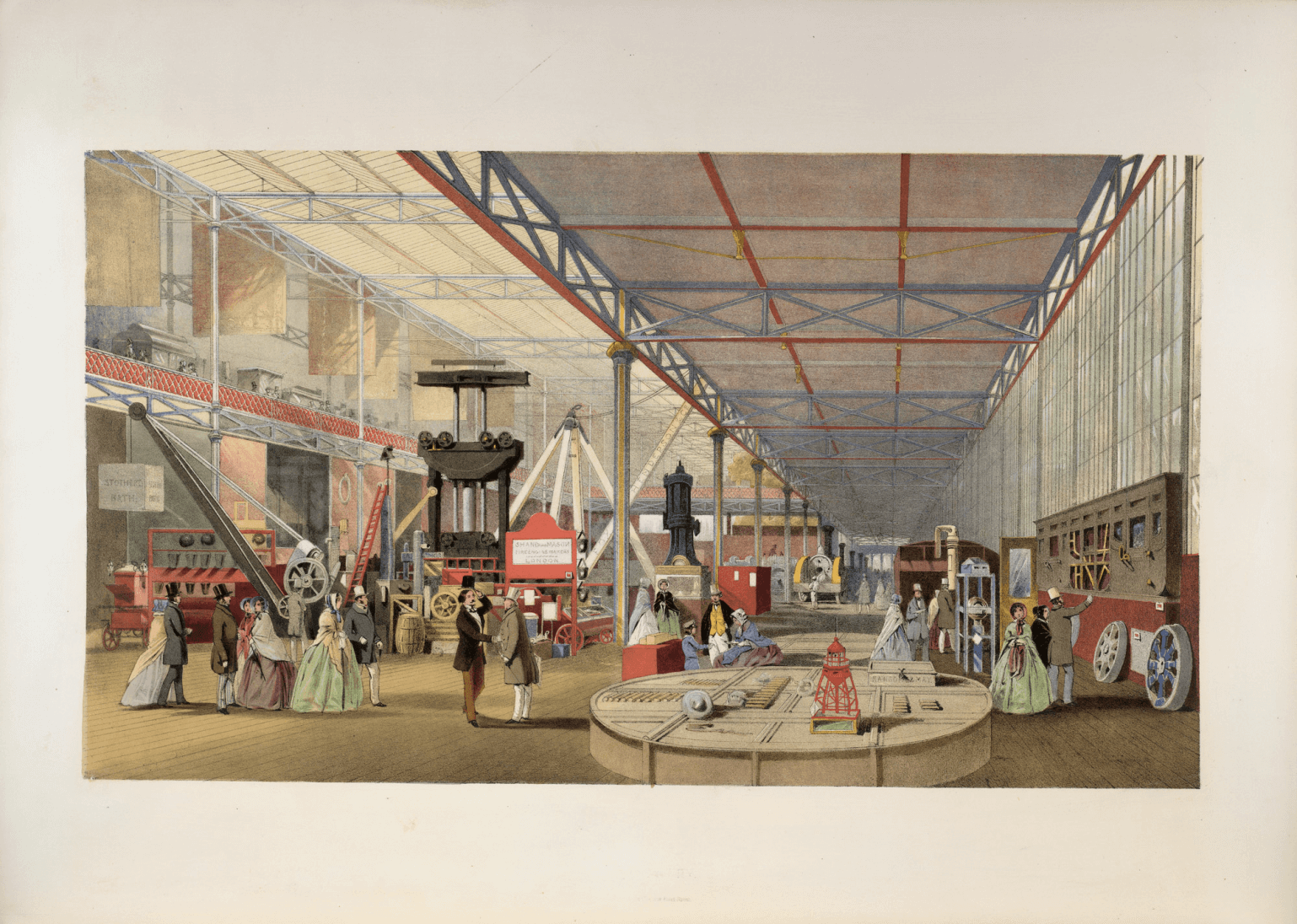

1851 年,当维多利亚女王[女王最喜欢的首相迪斯雷利(Disraeli)就在私底下称她为“仙子”]第一次踏入水晶宫时,她宣称这个地方“颇有几分仙境的味道”,尤其是挂在入口处的那幅绘画,画上的妖精分别代表了“艺术、科学、和谐、进步、和平、财富、健康、成功、幸福、工业和富足”。

- 逝去的时代象征——水晶宫

- 1851 年举办伦敦万国工业博览会

无独有偶,当时还有一篇介绍水晶宫的文章把这座会场比作了仙境:

魔法师是对的,但就像每个绝世美人的闺房门外都有狮鹫把守、每座魔法城堡都有巨龙盘踞一样,这片仙境也由一帮地精看管,他们通身发蓝,寸步不让。每个地下室的入口处都站着一个地精,站在门的一侧,游客要穿过他们站岗的大门,才能进入水晶宫里的仙境。如果光是看他们的穿着打扮,你大概会以为他们只是大都会警察局派来的普通警察,但是我敢跟你打包票,在那身制服和雨衣下面,是彻头彻尾的地精。鉴于有些游客不相信魔法那一套,开启仙境入口不需要摩擦神灯、拍三次手或者大喊“芝麻开门”,只要五先令。

当然,这种妖精世界与工业世界的蹩脚对比,其实是为了表现现代性和技术进步带来了去神秘化的体验,与迷人的仙境相差了十万八千里。但许多作品都比这篇文章的措辞要含糊得多:妮可拉·鲍温认为,随着人类对自然的控制力越来越强,妖精和童话是维多利亚人的避风港,描述了他们自己的形象——妖精身材矮小,外表弱不禁风,彰显了人体在高大有力的工厂和机器面前的微不足道。

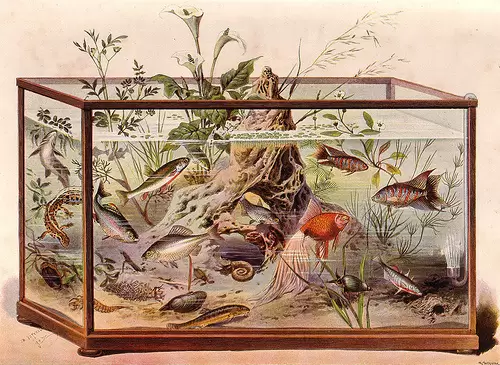

不仅如此,金斯莱的比喻还体现了博物学的历史与玻璃的历史之间有密切的关联。1845 年,随着英国取消玻璃税,玻璃材质的科研装备变得便宜,水族箱、生态箱和沃德箱得以不断改进,引发了博物学热潮并在 19 世纪 60 年代迅速蔓延。这一时期,维多利亚人热衷收集昆虫、蕨类和海藻,博物学爱好者可以把收集到的鲜活动植物放入玻璃装置中。

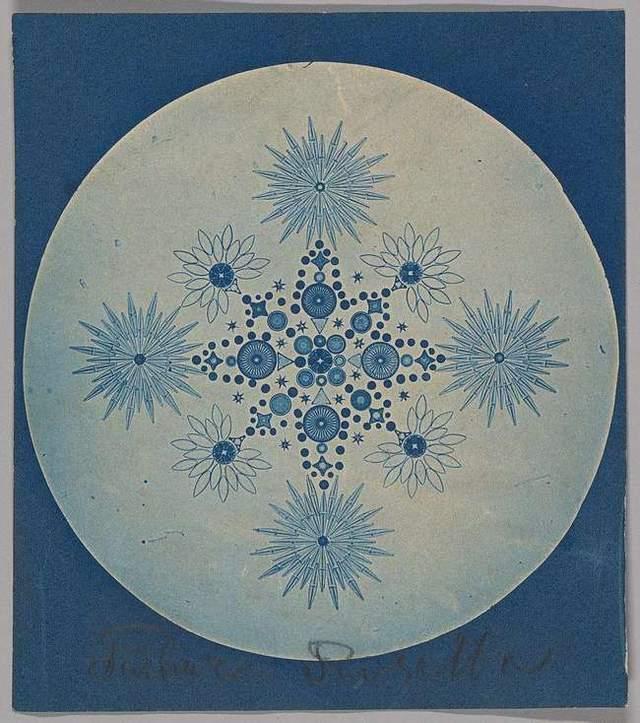

- 维多利亚人用微观藻类制作复杂图案

与此同时,用玻璃和钢铁建成的水晶宫吸引了无数游客,也激发了人们对博物学的好奇心。万国工业博览会结束半年后,人们把水晶宫搬迁到了位于伦敦南部的锡德纳姆地区,有的作家和博物学家对其推崇备至,比如查尔斯·金斯莱和朱莉安娜·霍雷蒂亚·尤因就分别在《海滨奇观》(1855)和《朱蒂阿姨》中建议孩子去参观水晶宫的水族箱,一睹大自然的神奇。

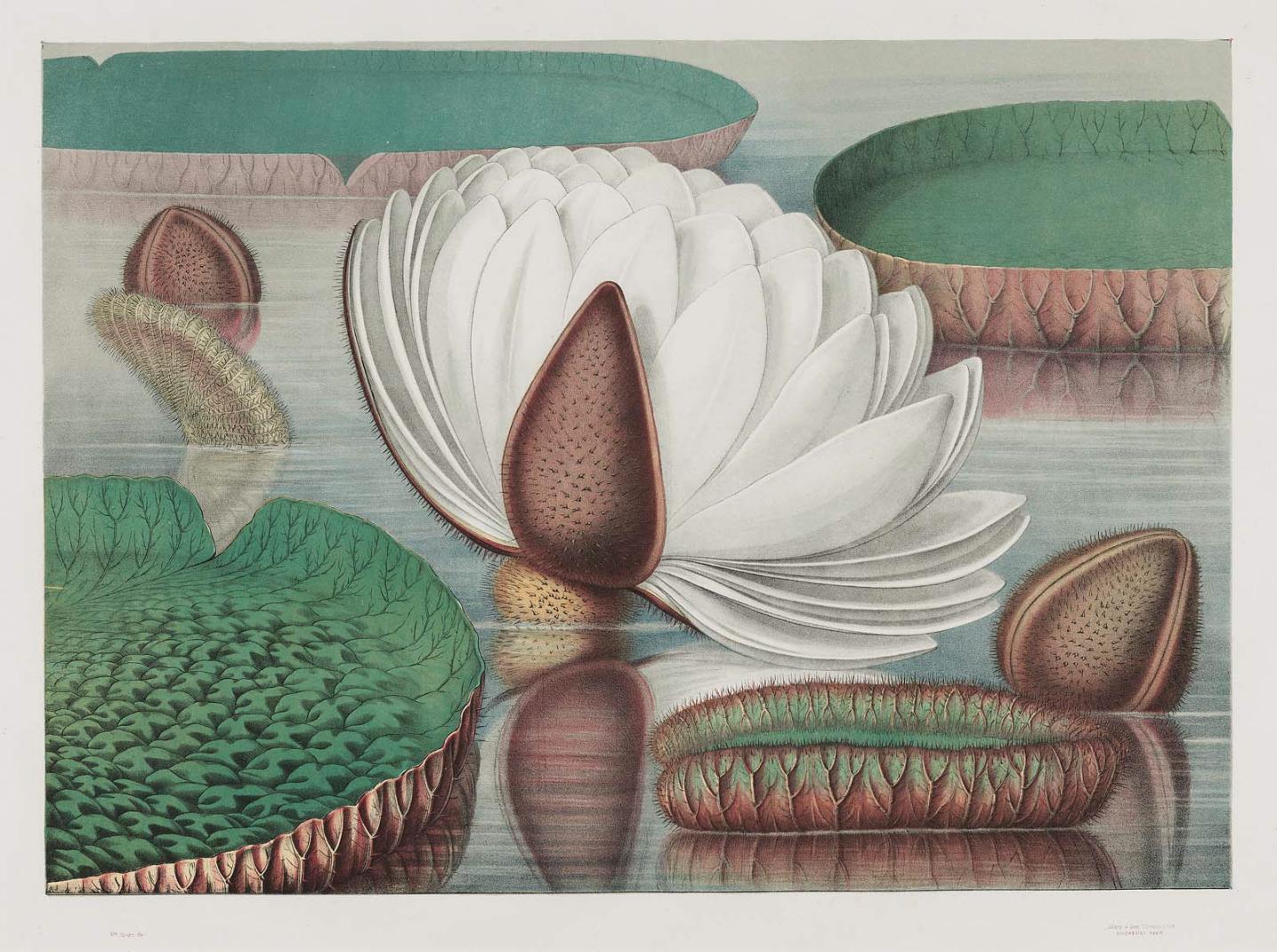

无论是万国博览会期间的展览,还是水晶宫这栋建筑本身,都如童话中的仙境一般,尤其是考虑到在那个时期,科普作家把焦点放在自然的奇迹上,譬如博物学家菲利普·亨利·戈斯,他把巨型睡莲称作“植物界的奇迹”。

这座玻璃建筑最初落成于海德公园内,为了理解它可能给维多利亚人带来了怎样的冲击,我们可以先来看一看玻璃本身在维多利亚文化中的重要性以及它的多元含义。

在伊莎贝尔·阿姆斯特朗(Isobel Armstrong)看来,维多利亚文化可以被定义为“玻璃文化”,“crystal”(水晶玻璃)概括了 19 世纪的现代主义。同时,“水晶”“起源于岩石,生长于地质世界,是蒸气、矿物和地下活动的产物”,始终强调“水晶与洞窟世界显而易见紧密相关”。玻璃从属于自然世界,这或许能够解释它为什么在维多利亚时代的虚构作品、艺术和文化中反复出现,被借以表达当时的各种张力,讨论现代城市生活与自然之间的疏离。事实上,水晶宫的建造历史与博物学,以及人们对自然变形的认识紧密相关。

今天的人都知道约瑟夫·帕克斯顿是水晶宫的设计者,但是很少有人知道,1849 年 11 月,他率先让“温室睡莲(亚马逊睡莲)”在英国开花。当时,他为第六代德文郡公爵效力,是英国德比郡查茨沃斯庄园的首席园艺师。他在庄园里修建了玻璃温室,用来种植和保护亚马逊王莲(学名是 Victoria amazonica),在栽培王莲的过程中,他观察到王莲巨型叶片背面的粗壮叶脉,并从中获得了钢架结构的水晶宫设计灵感。

帕克斯顿一直在温室里悉心照料王莲,它们生机勃勃、长势惊人,超出了他的掌控,这种生命力象征着一种力量,它既“提醒英国,大自然的潜力远非人力可及”,又看似矛盾地与女性气质有关。王莲的另一个学名是“Victoria regia”,其本身脆弱却以强大的维多利亚女王命名,这让它一方面象征力量和技术,另一方面又象征着女性的精致柔美。虽然王莲进一步加深了文雅的女性气质与花的联系,但它同样代表了“自然的神秘,而且很可能还体现了男性害怕女性的生育能力并且希望将其置于控制之下”。因此,很难说这座用玻璃和钢铁筑成的建筑里装的究竟是什么样的奇观:说它是自然世界,里面的奇花异卉却是人工栽培的;说它是温室,其中却又长满了可能会失控的物种。

- “植物界的奇迹”——王莲

正如本章所强调的,有些维多利亚童话将水晶宫作为关键场所,展现女性从少女转变为适婚女人、从自然过渡到文明。安妮·伊莎贝拉·萨克雷·里奇的《灰姑娘》(“Cinderella”,1868)与汉斯·克里斯汀·安徒生的《树精》(“The Dryad”,1868)尤为典型,二者都用玻璃建筑和万国博览会象征人类工业和技术的进步。

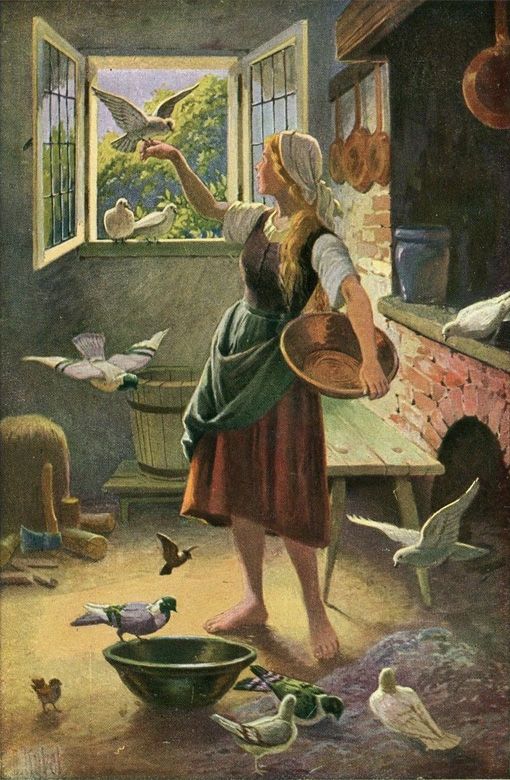

- 灰姑娘(Otto Kubel,1868—1951)

在这两个故事中,年轻女性社会地位的上升与她们长成女人的过程一致,女性角色魔法般的蜕变与经典童话如出一辙,而玻璃则与这种转变密不可分。不过,这两个童话同时把女性角色塑造成了自然标本,像博物学家记录物种生长一般记录她们的成长历程。我们会看到,将女性与自然界的物种进行比较,反映了一种关乎女性“本性”的焦虑,因为进化论强调了女性的欲望和生育能力等问题。

《树精》的主人公是一个生活在树上的精灵,她非常渴望去巴黎,想亲眼看看 1867 年的巴黎世界博览会;而在安妮·伊莎贝拉·萨克雷·里奇的《灰姑娘》中,一个名叫辛德瑞拉(Cinderella)的姑娘,在水晶宫邂逅了魅力四射的白马王子。事实上,这两个故事都以童话的母题和模式,把城市重新描绘成一个充满欲望、幻觉和无常的地方——一个与现代性密切相关的魔法世界。由此造成的结果是,描绘科学奇迹的话

语仍然暧昧不清,这也象征了维多利亚人对科学、进步和人类控制自然的能力怀有复杂的感受。

安妮·伊莎贝拉·萨克雷·里奇的灰姑娘:收集者与消费者

1865 年,周刊《一年到头》刊登了一篇介绍伦敦市内娱乐活动的评论文章。作者在文中描写人们在假期出游,兴致勃勃地在站台上等待火车,准备前往水晶宫,原文如下:

我穿过街道,来到要乘车的火车站(这里通往四面八方),看到女仆们穿着最好的衣服,从车站的前门走了进来,她们脚步轻快,喜气洋洋,我不禁想到了长年累月囚居于鸟笼的小鸟,一旦笼门大开,便尽情奔向自由世界……我站在可以去到任何地方的站台上,发现周围逐渐聚集起了一大群逃出笼子的鸟。绝大多数都是女性,没有几个人真的愿意穿不方便的克里诺林裙衬,她们在走路时把裙衬踢得前后摇摆,活像脾气暴躁的老乔。我注意到,相比进城的方向,重获自由的鸟儿显然更青睐出城的方向,出城的列车开往里士满和邱园,巧妙扳动道岔还能开到水晶宫……

- 身着克里诺林裙的维多利亚时尚女性

我最后终于明白了。站在水晶宫前,看着乌泱乌泱的游客,我意识到原来大家目标一致……水晶宫好玩的地方有华丽的庭院、雕像、艺术作品和花卉,除了这些常规的娱乐项目之外,游客只要花区区一先令,就能看到五花八门的内容……在复活节后的周一,水晶宫举办了特别的活动——“北境巫师”约翰·亨利·安德森的魔术表演、阿拉巴吟游诗人的吟唱,还有剧院上演的芭蕾哑剧。同一天,南肯辛顿博物馆向公众免费开放,从早到晚,馆里都人山人海,大家始终兴致勃勃,直到离开都意犹未尽。

评论者的描写呈现了一种讽刺的景象,女性顾客想要看的奇观与南肯辛顿博物馆展览的博物学奇观大相径庭:自然标本的吸引力不能与水晶宫相比,后者搬迁到锡德纳姆后,那是纯粹的娱乐之地,吸引了数千名像鸟儿一样的女性。“逃出笼子的鸟儿”打扮入时,心甘情愿地飞进一座玻璃宫殿,像玻璃展柜中的展品一样,被玻璃包围了起来。作者把这座玻璃建筑建构为容纳女性欲望的场所,这很常见。或许也可以就此解释,为什么万国工业博览会不仅被视为仙境,而且与女性以及女性气质的议题紧密相关。

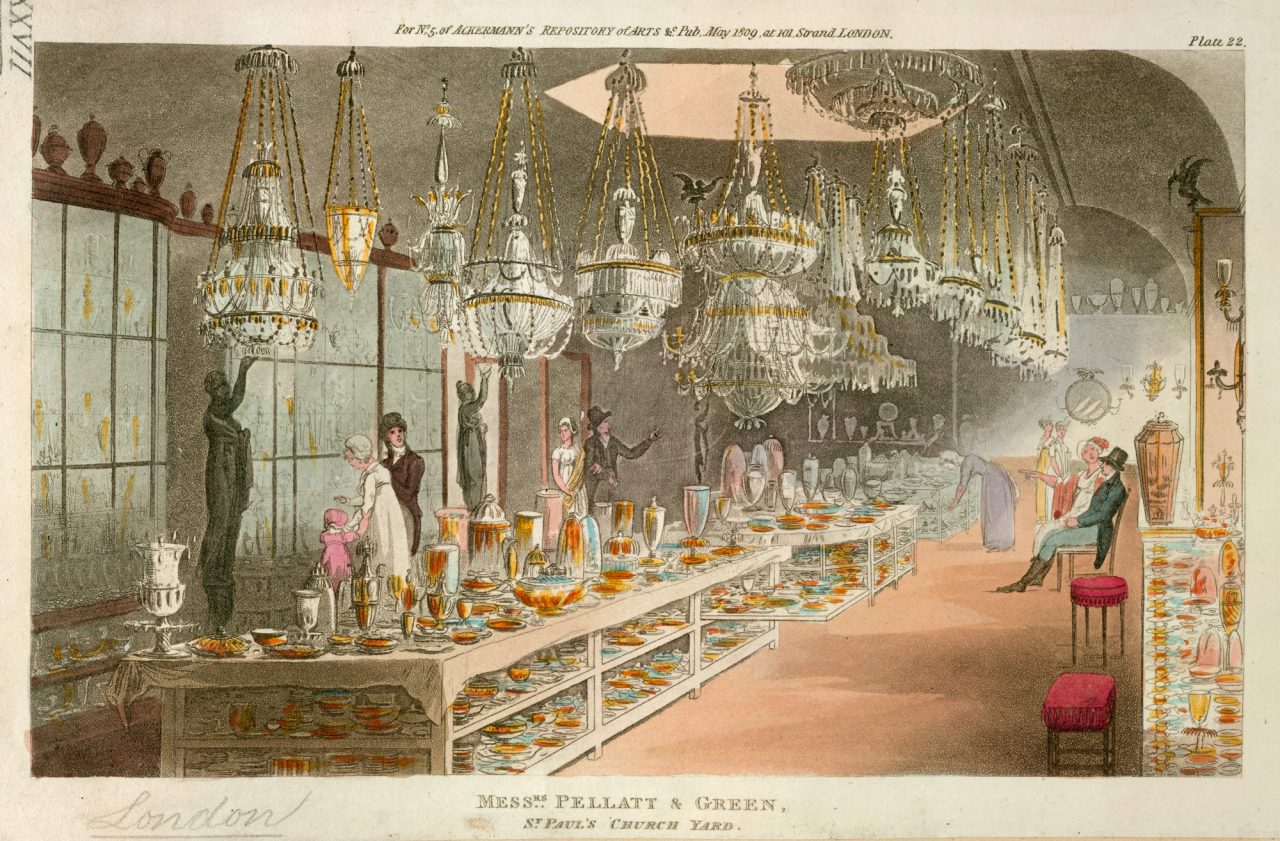

- 维多利亚时期的玻璃橱窗与水晶灯饰

安妮· 伊莎贝拉· 萨克雷· 里奇的《灰姑娘》就是个很好的例子。安妮·伊莎贝拉·萨克雷·里奇(Anne Isabella Thackeray Ritchie,1837—1919)是散文、小说以及传记作家。她的父亲威廉·梅克比斯·萨克雷(W. M.Thackeray)是《康希尔》的第一任编辑,这本杂志上有里奇大部分的随笔,还有她的小说、短篇故事和童话,这些作品后来都被收录在《五个老朋友与一个年轻的王子》(Five Old Friends and a Young Prince,1867)和故事集《蓝胡子的钥匙》(Bluebeard’ Keys and Other Stories,1874)中。《康希尔》是一本老少咸宜、雅俗共赏的杂志,威廉认为这本杂志应该兼有“供人消遣和激发兴趣”的功能,编辑应当时刻不忘“读者里总会有孩子和女性”。里奇通过改编经典童话《灰姑娘》,对 19 世纪的“玻璃意识”和“高度透明的环境”进行了探讨。

正如伊莎贝尔·阿姆斯特朗所说,《灰姑娘》的故事在 19 世纪下半叶被一而再、再而三地改编,无论它们想探讨的是成瘾还是消费,凸显的都是一种“无节制的文化(culture of excess)”。事实上,资本主义的兴起和它带来的虚幻和假象,重新建构了“真实”,而维多利亚时代的作家通过改编经典童话《灰姑娘》探讨了这一点。对“真实”的建构主要体现在故事的女主角和她的玻璃鞋上,后者象征着维多利亚时代的玻璃文化。

《灰姑娘》里的玻璃鞋,成了佩罗在 1697 年发表的版本里加入的新元素,他误把英语的“fur”(皮毛)译成了“verre”(玻璃),但是英国民俗学伉俪爱奥娜·欧佩(Iona Opie)和彼得·欧佩(Peter Opie)却相信这是佩罗有意为之。欧佩夫妇的解读得到了杰克·齐佩斯的支持,后者在分析了 17、18 和 19 世纪的各个改编版本后提出,就算辛德瑞拉不是一个虚荣且喜爱卖弄风情的女子,她的穿着打扮却依然“是华丽的巴洛克风格”,而且一定有一双精致易碎的玻璃鞋,这种鞋子让她的行动极其不便,把她死死地限定成了一个被动的角色。

事实上,在将民间故事改写成书面童话的过程中,服饰反映了受父权意识主导的中产阶级习俗规范重新定义理想女性的方式。想让年轻女性穿上玻璃鞋,用玻璃表现她们从女仆到公主的转变,这种想法在维多利亚时代尤为突出。维多利亚消费文化兴起,到处修建百货公司,女性变成了痴迷打扮的消费者。1853 年,查尔斯·狄更斯在《妖精是假的》(“Fraud on the Fairies”)中改编了《灰姑娘》,这篇文章是对乔治·克鲁克香克(George Cruikshank)的回应,后者以一种社会现实主义的风格对经典童话进行了改编。

狄更斯着重强调了辛德瑞拉的蜕变、时尚的世界以及玻璃税的取消这三者之间的关联:

老妇人只用魔杖轻轻地碰了一下,她的褴褛衣衫就消失了,取而代之的是一袭美丽的盛装。不是我们今天流行的女装,曾几何时,现在的这些衣服在人们看来既不端庄,也不得体,还碍手碍脚得要命。辛德瑞拉的那一身可不一样:鲜艳的天蓝色绸缎束脚裤;深紫色丝质上衣,点缀着银色的花朵图案;还有一顶宽檐草帽。帽子上的七彩绸带挂着两个铃铛,一直垂到背后,清纯可人;束脚裤上有一条金色的条纹;整套行头舒适得体,充满女人味,令人眼前一亮,妙不可言。最后,老妇人还给辛德瑞拉穿上了一双玻璃做的鞋子:她说,如果不是取消了玻璃税,这种材料恐怕永远都不可能用来做鞋;从前对玻璃征税的政策并不明智,它只会妨碍创新,让生产者为难,最后损害消费者的利益。等老妇人说完这些睿智的评价后,她就催着灰姑娘赶紧去参加晚宴,与人交际,并叮嘱她务必要在午夜十二点之前离开。

很明显,正如狄更斯明确指出的那样,玻璃表现了人为建构的“维多利亚女性”,标志着“女性”变为一种文化产品。

有趣的是,和女性一样,玻璃本身也要经历变形:它的前身是沙子,可以说“晶莹剔透的玻璃是一种源自废物的物质,一种来自原初质料的人造物质,证实了从自然到文化的神奇转变”。维多利亚时代的作家希望探讨和表征女性那神秘又惊人的蜕变,而玻璃的这种特质或许就是《灰姑娘》的母题和情节设定吸引他们的原因。不仅如此,女性的蜕变与玻璃温室中的异国花卉栽培实验相差无几,就像帕克斯顿的睡莲最后变得硕大无比。

- 灰姑娘与正在照镜子的继姐

另外,在《灰姑娘》的故事中,女主人公的马车是南瓜变的,马匹是小鼠,车夫是大鼠,而侍从是蜥蜴,植物、动物和人类的界线似乎变得模糊不清。这种边界的模糊化尤其具有启发性,因为正如我们应该看到的,那是一个以“分类学的恐慌”和对杂交的焦虑为标志的时代。

里奇的《灰姑娘》讲述了这个童话女主角成长的故事,她本是“一株嫩绿的新芽,在春天温柔的雨露和夏日充沛的阳光中生长”,在水晶宫邂逅了白马王子之后,成为一个已婚女人。里奇改编了这个经典童话,让它更契合维多利亚时代的现代世界,消费主义成了新的魔杖,它能把出身工人阶级的女孩变成上流社会的淑女。仅仅换一身衣服就能改变社会地位和身份,这就是资本主义的魔法,这一点在童话母题的衬托下显得尤为突出。

经典童话表现了年轻女性如何攀升社会阶梯,而事实上,19 世纪下半叶的童话经常被用来探讨阶级关系。在里奇版的《灰姑娘》中,仙子教母施予魔法的方式是改变她的社会身份:侍女们“变戏法似的出现了”,佩博康夫人(Lady Peppercorne)只需站在那里发号施令,她的仆从们就听话地满屋跑。至于那些男仆,他们本是住在济贫院里的男孩——“骨瘦如柴,饥肠辘辘,活像教堂里的老鼠——这种变身靠的也不是魔法,完全是社会地位的转变。

男仆的外形变化与经济条件的变化同步,这为辛德瑞拉成为适婚女性做了铺垫。里奇的改编版本经常借描绘奇妙的事物引出自然与文化对峙的一面,无论这里的自然指的是被放在玻璃里展览、人畜无害的标本,还是指会对旁观者构成威胁的那些东西。里奇凸显的是与女性的天性,以及与性有关的现代焦虑,而经典童话让她能够探讨与进化论有关的焦虑,比如达尔文提出的适者生存。

“灰姑娘”本名艾拉(Ella),刚登场时是一个“野”丫头。她被比作活泼的小鸟,跳起舞来仿佛一位仙子[“她穿着一身纯白的衣服。她没有戴帽子,身上没有任何装饰品;她一蹦六英尺高。你肯定从来没见过这样的景象”]。艾拉和自然世界的关系截然不同于那些文明女性,后者只能在舞会上跳舞,因为他们“必须抑制自己体内的生命力和活力”。

不仅如此,女主人公还收集“海葵,用玻璃把自己和它们可怕的大嘴隔开”,收集“许许多多鸟蛋”,她在笼子里养了一只鸟,家里有一条狗和一只松鼠——我们可以合理推测,松鼠不是她养的,而是她做的剥制标本。把灰姑娘重新塑造成一位博物学爱好者,这当然是角色塑造的一部分,能让她更符合接受过良好教育的中产阶级年轻女性的形象:这样的女孩会照着类似居家活动推荐手册、博物学指南之类的书或者杂志,学习博物学的技能,比如“如何保存奇特的昆虫、如何采集和陈列海藻、制作叶脉标本、保存真菌,画叶拓、铸花的蜡模,以及制作鸟蛋的标本”。

- 维多利亚时期用人的头发制作珠宝

不过,我们也会看到,水缸里的海葵同样代表了女性危险的性意识萌芽,玻璃这个母题不仅传达了故事对(女性)天性的论述,也让人明白了以水晶宫作为王子和公主邂逅舞台的意义。

实际上,海葵在故事里的作用除了能反映女主人公是博物学爱好者以及博物学的发展,它的外形也唤起了“性侵”给人的印象,表现了玻璃技术的力量:它能让位于玻璃另一侧的事物无所遁形。类似地,艾拉的变形,其目的是把“自然的”女性变成摆在水晶宫里售卖的商品。自然必须被驯服,年轻的女性在都城里寻找满意的追求者,季节的轮换仅仅是这种生活的注脚罢了。

与艾拉不同,她的继母和两个继姐是被商品化的女性,“穿的是蕾丝衣裙,打扮得珠光宝气,涂脂抹粉……时刻不忘搔首弄姿”。两个继姐长大后成了“时髦活泼的年轻淑女”,她们“打了耳洞,扎起辫子,衣着十分优雅”,“什么话也不说,只是静静地听”。还有继母,她的丝质长袍“随着她的来来回回而泛起涟漪,荡开波纹,起伏摆动”——自然之物成了具有社会功用的物品,而这恰好是当时女性时尚的突出特征。继姐莉塞特(Lisette)戴着一顶用“极乐鸟”装饰的帽子;而艾拉则有一串“珊瑚项链”。

事实上,在 1859 年达尔文出版《物种起源》后,女性时尚中的动物元素变得越来越多,无论是孔雀的羽毛,还是鱼的鳞片,或是黄蜂的翅膀,都会成为女性的饰品。苏珊·大卫·伯恩斯坦(Susan David Bernstein)曾研究过进化论引发的焦虑与时尚界的关联,正好与我们在这里讨论的内容相关。

伯恩斯坦举了两个典型的例子,这两个例子将时尚界与自然界的演化现象及分类学的问题关联了起来:其一是视觉性的,爱德华·林利·桑伯恩(Edward Linley Sambourne)在 1867 年为伦敦讽刺漫画周刊《潘趣酒》(Punch)绘制的作品,标题是《模仿自然的设计》(“Designs after Nature”),内容是打扮成各种动物造型的女人;其二是文字性的,1862 年一篇发表在《康希尔》杂志上的散文,比里奇的《灰姑娘》稍早几年。伯恩斯坦认为,女性“过度的打扮”代表了另一种“性选择”,尤其在 19 世纪 60 年代,它与达尔文对性选择的解释正好相反(达尔文认为雄性的外表总是更招摇,以便在求偶时脱颖而出,吸引雌性的注意力)。博物学以及有关自然的新理论,加上达尔文进化论引发的焦虑,都为时尚产业打下了基础,这可以解释为什么里奇会选择用灰姑娘的故事来刻画年轻女性走向成熟的过程,以及探讨那个时代对女性性魅力的看法:《灰姑娘》的核心母题(玻璃舞鞋和魔法南瓜)都与玻璃以及自然界中的变形现象有关。

里奇的童话反复强调时髦的饰品:“bouillon”(泡泡袖)、“ruches”(褶饰)、“choux”(花型的图案)和“jardinière”(一种花边)。它们在时尚中融入自然(如昆虫和蔬菜)元素,拉近自然与文化的距离,暗示人与动物相去不远。正如达尔文的进化论不断地经历着改变,时尚也瞬息万变,因此我们可以通过时尚设计探究“文化上对事物界线的不安情绪”。在伯恩斯坦看来,“(19 世纪 60 年代)女性时尚频繁变化,与自然界的演化过程相似”,里奇的故事同时讨论了时尚和浪漫,正好能够说明这个观点。比如,辛德瑞拉的父亲与继母加尼尔夫人(Mrs Garnier)互诉衷肠时,古吉特夫人(Madame de Girouette)正在热火朝天地讨论最入时的服饰,两段对话交织在一起,那边的加尼尔夫人刚刚落寞地问自己是否有哪怕一个真心朋友,这边的古吉特夫人便无缝接过了话茬:“每个女人都想要一个。”这段蒙太奇让婚姻变成了人造的饰品,有意思的是,它凸显了“繁衍的自然法则与生产的经济法则”之间的联系。

- 典型的维多利亚服饰

除此之外,在里奇的《灰姑娘》中,白马王子并不一定是“全国最英俊的男人”,“绅士”靠的不是天生丽质,而是时尚衣冠:今天,年轻的王子们是何尊容?他们是不是头戴钻石冠,腰间配宝剑,脚蹬长筒靴,单肩披斗篷?据我所见,他们全身上下唯一跟浪漫沾边的,就只有纽扣上别的那一朵花,还有他们精心打理的小胡子和引以为傲的虬髯。

里奇的改编版本多有新意,表明她想利用这种体裁探讨性别建构和女性身份认同。她的童话变成了一个平平无奇的婚恋故事,毫无魔法可言:王子长相丑陋,艾拉甚至连舞鞋都没丢,她没能及时登上马车,身份众人皆知,根本不是秘密。不仅如此,仙子教母用“魔法”把艾拉变成淑女的过程也和经典童话不一样,她不是用魔杖,而仅仅是把“那串配着钻石环扣的古老珍珠项链”还给了艾拉。女主人公的变身过程没有仙气缭绕,而是跟着佩博康夫人去商店里转了一圈,这为她在水晶宫的登场做了铺垫。

在那里,女性消费者是时尚产品(讽刺的是,其原材料往往是自然界的生物)的目标消费群体:

一眨眼,艾拉发现自己不知怎么变成了一个高贵的女人,比她平生见过的所有女人都漂亮。她像在做梦一样,简直不敢相信自己的眼睛;她看到镜子里的自己步伐端庄,丝绸长袍曳地而过,可就在几分钟前,她在这面镜子里看到的还是一个灰头土脸、垂头丧气的小可怜,满脸污渍,哇哇大哭……

年轻的女主人公吸引白马王子的重要原因就是她的美貌,这体现了里奇在挑选男性追求者的童话中对浪漫的改写。

艾拉的装束保留了相当多的自然元素:她的头饰是白色的杜鹃花,她穿着“雪白耀眼的连衣裙”,“从腰部开始打褶,一圈一圈都是茂盛的青草”,这些博物学的比喻暗示了塑造理想的女性气质与驯服自然(把它们变成具有社会功用的物品)的关系。不仅如此,故事在这里还重点强调了女主人公通过镜子观察自己,指出了玻璃对于身份的呈现:艾拉“偶然从镀金桌子上的大镜子里看到了自己脏兮兮的脸蛋儿,两颊挂满泪痕”,她这才意识到自己的身份有多卑微;可后来同样是在镜子里,她又变成了一个端庄的小姐。这个童话不时暗示玻璃的这种作用。

在这个由旁白讲述的框架故事里,有一段对现代世界的描绘,特意强调了玻璃温室的强大——它能让水果和花卉(哪怕是原产于热带的品种)反季节成熟,完全不受时间和空间的限制,这种打破时空桎梏的能力被比作魔法——“温室的藤蔓上挂着沉甸甸的葡萄串,实在太多了,你只需要张开嘴巴,站在葡萄架下,等着成熟甜美的葡萄掉进嘴里就可以了”。有意思的是,艾拉的浪漫故事以温室开头,又以水晶宫结尾,而玻璃暗示这个年轻女孩的成熟。

艾拉之所以能去水晶宫参加舞会,不是机缘巧合,而是因为仙子教母佩博康夫人是个一等一的园艺家,她必须去参加水晶宫里的花卉展:

(佩博康夫人的大篮子)简直让人眼花缭乱,满满当当地装着各式美味,扑鼻芳香、五彩缤纷,春日娇花和生鲜蔬果叫人眼花缭乱。这真是一个装满宝藏的篮子——香甜、鲜亮、美味,有芦笋、水仙、风铃草、色拉、花椰菜、温室培养的花卉,还有野地里摘来的黄花九轮草、杜鹃花……

“来,约翰,拿上碗和托盘,装点蔬菜、豌豆、草莓和……哦,这里还有一根黄瓜和一个漂亮的早熟小南瓜。我不得不带这个,亲爱的。你继母跟我说过,她对南瓜那可是情有独钟。”

仙子教母的魔力来自温室培养技术,这凸显了科学和技术的魔力以及技术对博物学发展的帮助。

在佩博康夫人的大篮子里,不同时节的花和蔬菜被混在一起,春天的花朵竟与冬天的花椰菜同时成熟,全然不顾自然和季节的周期。最值得注意的就是那颗小南瓜,在原版的《灰姑娘》里,南瓜变成了马车,它是艾拉去参加舞会的交通工具,而在里奇的版本中,它成了百分之百由人工培植的作物。因此,即使水晶宫看起来像仙境,它也是一个“控制”无处不在的仙境,限定了年轻女性走向成熟的第一步。

- 维多利亚时期人们对异域充满了好奇心

- 维多利亚家庭迷你水族馆

水晶宫是“全景技术的产物”,目的是形塑人类对自然的控制。但与此同时,它也象征了消费文化以及消费者——尤其是女性消费者——的欲望。将辛德瑞拉的爱情故事设定在水晶宫意义重大,里奇借此讽刺了童话故事中的婚恋情节,嘲笑了将女性视为商品、价高者得的社会观念。用伊莎贝尔·阿姆斯特朗的话来说,透明的玻璃牢笼是典型的“玻璃狂想曲”,也象征着“欲望和消费主义的(玻璃)辩证法”。事实上,在这座“华丽的童话宫殿”的玻璃后面,艾拉的欲望汹涌澎湃,一览无余:

她实在是太开心了:动听的音乐,盛开的鲜花,这座华丽的童话宫殿金碧辉煌,照得她满面红光……她从来没有这么高兴过;她做梦也想不到,水晶宫竟是这样的人间奇观。

里奇建构女性欲望的特点是打破事物的界限:辛德瑞拉与白马王子走过一间间充满异域风情的内殿,到处都是闪闪发光的装饰品、馥郁的香水味、精致的雕塑和印度的人像——水晶宫里琳琅满目的展品透露出一种分类上的无序,尤其是当你穿梭在异国风情和日常世界之间时,地理上的边界就被打破了,在水晶宫的玻璃墙后,东方和西方你中有我、我中有你。丰盈又无序,这与《灰姑娘》中的许多象征意义一致,也反映了在盛行建造温室的当时,那些表征自然世界的新方式。

伊莎贝尔·阿姆斯特朗认为,这个童话故事中最经久不衰的那几个母题——玻璃舞鞋,还有能够变形、护送艾拉前往舞会的南瓜和小动物们——“再度神话了现代经验”。玻璃舞鞋、南瓜,还有“以人类的残渣为食或者偷偷与人分享资源”的小动物们,都凭借魔法打破了分类的桎梏,越过了非生物与生物,矿物、植物、动物以及人类之间的界线。在现实中的维多利亚社会,这样的越界往往与现代性绑定,它源自消费主义的魔法,工业技术的奇迹。正如托马斯·理查兹(Thomas Richards)的观点,1851 年的万国工业博览会把人工制品分门别类:水晶宫“既是博物馆,又是商场”,它体现了一种“工业生产的系统发生学”。不仅如此,水晶宫里的商品丰富多样,“预见了商品进化论式的发展”:达尔文指出,自然界十分富饶,驯化极其重要,可以加快生物的繁殖速度。同理,水晶宫里的商品在进入“相互关联的广阔空间”后,仿佛也变得会繁殖,打破了分类的界限。

经典童话里的魔法变形本就跨越了生物和非生物,或者植物、动物和人类的界限,因此,灰姑娘的故事很适合用来阐释对于物种之间的关系的担忧和焦虑。里奇在《灰姑娘》的故事里利用玻璃这个母题,不仅把工业生产与生物繁殖相提并论,还暗示了社会对女性生殖能力的恐惧。

以故事中的海葵为例,它们被饲养在玻璃容器中,触手像水母一样可怕,它们是捕食猎物的利器,也让海葵拥有了二分裂法繁殖的能力。海葵还会大量产卵,不禁令人联想到拥有恐怖生育能力的女性猎手形象。这一段描写暗示女主人公是一名博物学爱好者,会收集物种并进行分类,为她后来去参观巨型玻璃宫殿(水晶宫的一口水族箱在 1854 年饲养了超过五千种海葵)做了铺垫,这座宫殿四周“郁郁葱葱”。

事实上,女性本身则成了分类学上的难题,这座玻璃宫殿关住了她的神秘,折射出男性的控制焦虑。可见,里奇通过改编《灰姑娘》对比了自然和文化、天然和人工,当人们因为不知道人类在自然中的位置而感到焦虑时,里奇通过这个童话把焦点对准了女性。利用玻璃的矛盾含义,里奇使《灰姑娘》现代化——或者说重新神话化了。用玻璃寓意女主人公急剧膨胀的欲望,暗示了女人的天性,通过维多利亚文化的视角反映了女性的性意味。

里奇在她的《灰姑娘》中所探讨的议题,与安徒生的《树精》非常相似,后者将巴黎世界博览会的主会场设为故事的关键地点,表现了年轻女性不受控制的欲望。《树精》的主人公是一个住在树上的女性精灵,她本与自然关系密切,直到有一天,她发现自己将要和树一起被运往法国的首都,她将在那里领略现代的“玻璃文化”。

题图为 James Sant. (1845) The Fairy Tale;文内图片由尔文提供