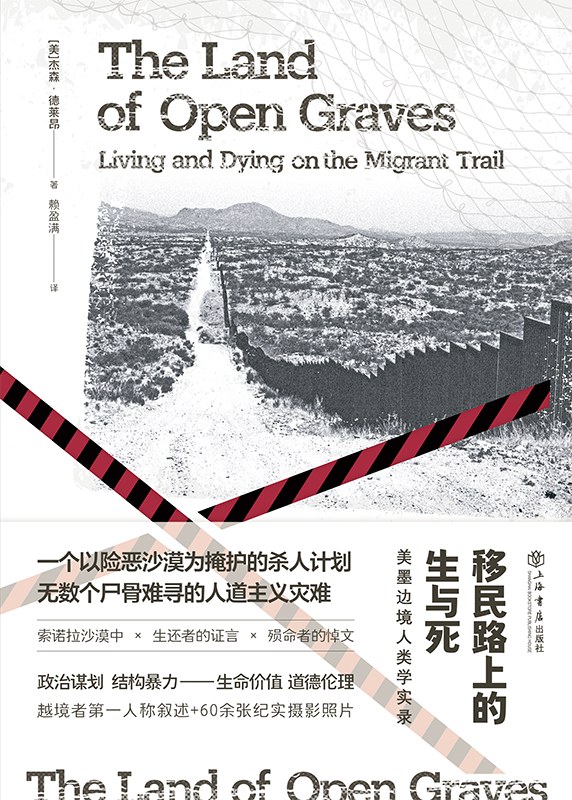

美墨绵延的边境线西部,是有着“不毛之地”之称的索诺拉沙漠,这里长期充当拉美无证移民的“走线”通道。高耸的隔离墙在此终结,闯过沙漠里一道道死亡关口,移民就能如愿成为美国非法劳动大军的一员。只不过,无数人命丧途中。人类学家杰森·德莱昂亲历沙漠移民路线、采访越境者,收集衣物和骸骨等物质遗留,沿途救助伤者,亲眼见证死亡。

在他看来,沙漠是美国政府精心打造的异质集合体:诱导移民铤而走险,把脏活外包,借自然环境“洗白”自身。这片死寂大地充满着生命消逝的苦痛,而背后是两个世界巨大的经济鸿沟与难除的政治顽疾。

经“也人”授权,我们摘选了《忘也忘不了》一章分享给读者。

皇后区

位于皇后区杰克逊高地中心的罗斯福大道喧嚣扰攘,飘散着唯有纽约能孕育出的街头流浪儿气氛。它是全美种族最复杂的街区,也是厄瓜多尔裔移民的大本营。我跟克里斯蒂安约好在罗斯福大道和 82 街口地铁站正下方等他。我焦急地来回踱步,在茫茫棕色面孔里寻找他的脸庞。我们没见过面,我不晓得他的长相。我扫视来往的行人,试着想象他的模样。从电话里的嗓音判断,我觉得他应该个子颇高,年近五十岁,外表像是建筑工人,穿着沾满水泥的连身工作服和咖啡色钢头靴。十分钟后,我看见一名留乌黑短发的三十岁出头的男子朝我走来。我察觉他神色有点提防。我不怪他,因为我也很紧张。克里斯蒂安比我预想的年轻,我有点惊讶他竟然穿着合身的麋鹿牌 T 恤和颜色鲜艳的网球鞋,手里还拿着苹果手机。他一身打扮完全不像打零工的蓝领阶级,而是拉丁裔的都市精英。

没聊多久,我就得知克里斯蒂安是 1990 年代末厄瓜多尔经济崩盘后涌入美国的数十万移民之一。和秘鲁那一场劳民伤财的边界战争,加上出口收入下滑、紧缩措施过严、债务增加和政治动荡,导致厄瓜多尔陷入百年多来未曾见过的经济危机。十年内贫困率飙涨至 40%,1993 年到 2006 年间估计有 90 万厄瓜多尔人永久离开家园,前往美国、西班牙和其他西欧国家找工作。雅基施(Brad Jokisch)和普波斯基(Jason Pribilsky)就指出:“在 1999 年到 2000 年这短短两年内,就有 26.7 万名厄瓜多尔人净移民。汇款总额更从 1997 年的约 6.43 亿美元升至 2001 年的超过 14.1 亿美元。”

1999 年至 2005 年的移民潮中,一共有近 13.7 万名厄瓜多尔人迁移至美国,克里斯蒂安也是其中的一员。他 2001 年来到美国东北部,目前估计有 42.57 万名厄瓜多尔人聚集在该地区。和当时许多同胞一样,克里斯蒂安十几岁就离开怀孕的女友和生活拮据的家人出国找工作。过去十多年里他不断汇钱,在老家盖了一栋自己不曾造访过的房子,供应自己不曾牵过手的儿子吃穿和读书。

上述细节是我后来和他数次电话访谈及造访纽约时听到的。但在首次会面的这天,我们俩依然完全陌生。

克里斯蒂安在自我介绍。头顶上方地铁列车经过的轰隆声加上白天车流的嘈杂,让我们几乎得用喊的才能听见对方。我问他哪里有安静点的地方可以说话,他推荐附近一家厄瓜多尔餐馆。下一秒我已经和他隔桌对坐,努力向他解释我为何而来。“谢谢你答应跟我见面。我知道这有点诡异,但就像我在电话里说的,我从厄瓜多尔领事馆得到你的联络电话,所以想见你一面,因为我是发现玛丽塞拉遗体的人。”

一阵尴尬的沉默。

我接着往下说:“我想,我这样做是因为我想认识她和她的家人。我想让你知道我们发现她的过程,而你有想问的事,我或许也能回答。我正在写一本跟迁移者在沙漠里的遭遇有关的书。我想征求你的同意,让我在书里介绍她的故事,还有她失踪时家人的感受。”

虽然我们之前已经通过几次电话,我刚才讲的那些事他都知道,但我还是不晓得见到本人时,他会有什么反应。但没过几秒,克里斯蒂安就直视着我说:“我跟他们说了好几遍,跟他们说越境很危险,说我不希望玛丽塞拉过来。他们却以为我只是不想让弟媳来这里找工作。其实我是因为自己的遭遇。我知道穿越沙漠会遇到什么,真的很恐怖……你绝不会相信我遇到了什么。我不希望她经历一样的事。”

虽然对克里斯蒂安和许多非法入境美国[厄瓜多尔人的说法是“走那条路”(por el camino)或“过草原”(por la pampa)]的非墨西哥人来说,索诺拉沙漠真的很可怕,不过那已经是他们艰辛旅程的最后一段路了。从出发开始,他们的迁移可能长达数周或数月之久。厄瓜多尔人和其他非墨西哥人有时得支付一万美元以上给带路人(pasador),协助他们偷渡多个国家。美国联邦政府 2013 年遣送出境的迁移者有 31% 为中南美洲人,并且似乎逐年增加。这些迁移者会使用各种方法穿越多国边界,如步行、奔跑、乘坐竹筏过河或坐在货物列车顶上等等,最终来到美墨边境,踏入沙漠试试运气。从我们首次会面到随后几次在纽约对谈,克里斯蒂安陆陆续续回忆当年穿越沙漠的细节,而我也逐渐明白他为何坚决反对自己的弟媳玛丽塞拉迁移到美国。

在接下来的篇幅里,我选择用克里斯蒂安自己的话来叙述他的迁移经历,尽可能不加干扰或打断。这样的叙事话语转移有两个理由。首先,由他本人来说比我能做的任何民族志诠释或总结都来得真实。如我在书里不停强调的,没有什么能取代边境穿越者的内部观点。其次,借由将他的话推到台前,我希望弥补坊间缺乏无证迁移第一人称自述的不足,尤其是南美洲移民。人类学家杰克逊(Michael Jackson)在他介绍乌干达、布基纳法索和墨西哥迁移者生命经验的新作里写道:“人对于自己的理性魔力有一种执迷,总想让世界变得可以理解。若想避开这道陷阱,就不能将能言善道的‘我们’直接投射在‘他们’身上,而是必须不断用多重变动的实际生命经验加以检验。”虽然我加入了简短的分析与补充,有时也用脚注说明,但本章主要还是让克里斯蒂安自己发声,让他有机会带领我们理解他的世界。

- 克里斯蒂安(迈克尔·韦尔斯摄)

“忘也忘不了”

克里斯蒂安:玛丽塞拉离开我家乡那天,怎么说呢……我想她是抱着希望,心里怀着很多目标,梦想着到这里来。她有很多梦想要实现,一心只想来这里。但她也是带着心碎来的。跟我 2001 年那时一样,出发的第一天非常痛苦。我根本不想来纽约,是我姑姑想来。我和女友处得很好,就是孩子的妈。她那时怀孕,我们很快就会有儿子了。我很高兴。我很想结婚、找工作,赚钱拉扯孩子长大。我想跟他一起生活。我那时想的就是这些。后来我们决定过来,我姑姑说:“这样对你儿子、对你老婆、对你爸妈都比较好。”我母亲生病,父亲赚的钱很少。

我们家是一间很小的泥砖屋。政府计划开一条大马路穿过我们那片区域,我们连仅有的窝都保不住。我一直在想这件事。万一发生了,我们该怎么办?我爸妈能去哪里?我和我的兄弟姐妹又能去哪里?所以我才决定来这里,为了盖一间房子。我妹妹叫瓦妮莎,她现在已经长大了。我很爱她,希望她能读书。我们都没有上过学,因为根本没钱。我一直在想她的事。我想替她办十五岁礼(quince a.os)。那里有太多事不可能发生,有太多事我想做却做不到。我一直在想这些事,最后我说:“我去。”我让爸爸替我筹钱,他问我爷爷奶奶能不能拿地去抵押。没错,我决定要走。

我:你打算要走,心里有什么想法?

克里斯蒂安:我就是相信神,求祂帮助我。我跟祂说我是为了爸妈和儿子去的,很快就会回厄瓜多尔,顶多两三年。

我那时在睡觉。第一架飞机撞上去时,大概是早上七八点。我奶奶跑进来,要我赶快开电视。她说:“纽约出事了。”她边说边哭,因为她有两个儿子在那里。那对我们厄瓜多尔人和全世界都是大事。事情发生后,家人不希望我去。我考虑过,但觉得那里肯定会有很多工作。我心想要是去纽约,就能帮忙清理被毁的房子,因为非法者在那里能做的也就只有建筑工和清洁工。我觉得自己可以从建筑工开始。“9·11”事件后过几天,大概是 16 日或 17 日,我们就出发了。

我离开对瓦妮莎影响真的很大,因为我们总是腻在一起。我那时有工作,经常带她去购物,帮她买衣服,买洋装。她那时还是小女孩,在家里就像小公主。我对她就像对自己的女儿,什么都想给她……我离开那天真的很难过。我不想叫醒她。我天一亮就走了,她还在睡觉,我只吻了她的脸就离开了。我越境时一直想起她。到了路上,我们上了一辆卡车,但我只能坐车斗,因为前座没位子了。车子在路上奔驰,我看见她就坐在我旁边。我想象她在车上。那种感觉好难过,我忍不住哭了。我儿子那时还没出生,瓦妮莎是我最爱的人。这种事会在你心里烙下印子,忘也忘不了……我离家时十七岁,从墨西哥到美国时已经十八岁了。

过草原

克里斯蒂安:我们先去(厄瓜多尔的)瓜亚基尔,然后从瓜亚基尔飞到秘鲁,再从秘鲁飞巴拿马,从巴拿马搭巴士到哥斯达黎加,接着去尼加拉瓜、萨尔瓦多和危地马拉。在秘鲁和巴拿马,他们对我们很好。我们住旅馆,因为扮成观光客,所以还有行李,穿得也很体面,免得有人指指点点。我们口袋里有钱,感觉像来度假。但一到哥斯达黎加,老天……怎么说呢……我们在哥斯达黎加渡过一条河之后,事情就急转直下。我还以为(纽约)很近了,心想“我们就快到了!”我们才过一条河,我就以为我们到纽约了!(笑)

我们到哥斯达黎加之后,曾经穿过一片甘蔗田,结果有蛇!天哪!我们跑到一间很小的屋子里。我们必须在那里换衣服,因为穿得太好了。他们给了我们另一套衣服,然后要我们钻进车子的后车厢。六个人挤在一起。我们就是这样到尼加拉瓜的。我们在后车厢里挨了六个小时。我永远不会再试一次……老天,他们车开得好快,好恐怖。要是发生车祸,我们一定全死光……姑姑和我现在几乎绝口不提这些事。我只要想到就会受影响,觉得很难受。

我想是洪都拉斯吧。他们把我们带到丛林的一间房子里。我们在那里待了一个月,哪儿都不能去。从那里,他们把我们带到危地马拉。我们一接近墨西哥边界,他们就开始对我们很恶劣。

他们带我们到一位女士家,那房子真的很漂亮。我们以为会住里头,结果没有。他们把我们关在后院的鸡舍里,跟老鼠一起睡。里头到处是泥巴,床底下有大老鼠打架,晚上还有蟾蜍发出各式各样的声音,而且热得要命。我们不能离开鸡舍,只能从木板缝隙看到外面,看到那位女士煮饭的地方。她会做薄饼和炖豆,我们必须付钱。我们在那里睡了两晚。

之后他们把我们打扮成危地马拉人,让我们穿得好像当地人,女人一律换上长裙和短上衣。我们走到苏恰特(Suchiate)河边,因为已经非常近了。他们说:“要是有人问,你们就说是来购物的。”我们坐上轮胎做成的皮筏,他们用桨划水,把我们送到墨西哥的恰帕斯。

我们来到一座城的郊外。他们把我们带到一栋房子的顶楼。老天,那里简直热得不可思议。我们在那里待了一晚,隔天就离开了。他们又让我们搭出租车,三人一辆分乘两部车。他们说:“我们一停并说躲起来,你们就要躲起来。我们会拉下椅背,你们就要钻进后车厢。”只要经过检查哨,我们就得那样做。他们还告诉我们该说什么。我们必须知道总统是谁、货币名和国歌。我们还学了几句墨西哥话,像是“操”(chingada)、“没错”(odelay)和“操你妈”(chinga su madre)。后来他们把我们送到海岸附近,但我不晓得是哪里。

我们在后车厢里挨了六个小时。我永远不会再试一次……

墨西哥万岁,笨蛋(¡Viva México, cabrones!)

从危地马拉到墨西哥索诺拉的诺加莱斯,直线距离超过 2570 千米。许多走过这段跨国“长征”的非墨西哥迁移者都会告诉你,如此遥远的一段障碍赛跑比沙漠危险得多。那些跟克里斯蒂安和她姑姑一样有幸找到向导同行的人,将会发现自己被一个又一个人口贩子转手,人身价格也跟着变动。这些无证迁移者完全任人摆布,既是违法的化身,又被贬为必须用尽办法走私的货物。这趟秘密旅程通常包括棋盘式的移动,在不同的“安全屋”、鸡舍和肮脏的阁楼落脚,外加各种别出心裁的交通方式与伪装。途中迁移者还必须竭力避免落入“鲨鱼”口中,因为在这条路上被当地人、黑帮和执法人员绑架、抢劫、攻击、强暴或杀害是家常便饭。对中南美洲人来说,墨西哥本身就是移民查缉异质集合体。

克里斯蒂安:在墨西哥,我们待在一位女士那里,她起初对我们很好。我不晓得后来发生了什么,但过了一周半左右,她开始对我们很坏。我猜是我们的家人或“郊狼”没给她钱。她养了一只大狗,不让我们离开房间。我们不能出去。后来过了三周左右吧,离开的时候到了。那位女士说:“他们付了钱,我们会带你们到水边搭船,之后你们再坐火车。”

接着他们跟我们说:“听着,你们都要去搭船。我们会给你们救生衣,这样掉到水里才不会没命。”我们心想:“好吧,至少他们给救生衣。”可是等我们到了水边,他们却只给了我们垃圾袋。我们问:“你们给我们这个做什么?”他们说:“这就是救生衣。”

起初船开得很顺。我们到了海上,感觉很棒。我那时才十七岁,跟电影《泰坦尼克号》一样张开双臂坐在船头,因为风在吹(笑)。空气很好,很舒服。

但傍晚六点刚过,另一艘船朝我们开来,感觉像巡逻队。他们说自己是强盗,要抢劫我们。我们的船驾驶员在吸毒。他拿起白粉吸了一下,然后把粉聚拢,又吸一下。吸完第三下时,他只说了一句(用墨西哥口音)“抓紧了,笨蛋(¡Agarrense, cabrones!)”接着油门推到底。他高声大喊:“小心摔出去,小心摔出去!”他油门一推,所有人都跌在甲板上。船飞了起来。这下我们终于明白为什么要发垃圾袋了。垃圾袋是用来罩住身体的,因为水会飞进来。我们都像冲澡一样,身体全湿了。所有人都在尖叫、大哭,说自己就要死了。我们吼着要驾驶员停下来,但他没理会。感觉好恐怖。我们发现自己在大海中央。天色很黑,驾驶员突然把船停下来说:“所有人下水,我们快到岸边了。”于是我们跳进海里。我姑姑跳进海里就消失了,看不见人影。我拼命打水转圈找她。

最后我总算找到她了,我们一起游到岸边。可是岸上非常泥泞,而且到处是刺。我们没有穿鞋,又必须跑过海滩,所以脚都受伤了。之后向导告诉我们:“那里有条路,你们必须沿着路走。你们会遇到一间小屋,在那之前绝对不要停留,因为这一带住了不少人,他们可能会抢劫或枪杀你们。”我们一直跑到小屋,中途都没有停。小屋里有个老人,大家都喊他“爷爷”(abuelo),他说我们可以躲在那里。于是我们就进去睡觉。我们身上都是泥巴。他告诉我们必须在这里等一阵子,火车破晓才会来。

老人带我们到火车会经过的地方,从小屋步行大约五分钟。“只要车一停,”他告诉我们,“就立刻上去。”那地方都是芒果树。爷爷要我们爬到树上把风,看有没有人从其他农场过来,有没有移民官员或警察正在靠近。只要看到火车来了就要立刻下来,想尽办法跳上火车。

我姑姑在树上哭。她整趟路都在流眼泪。她一直很紧张。她很想回家,但又想到她在厄瓜多尔的孩子,还有她想让他们上学。除非她穿越边境,否则就不用想了。我们有几次真的考虑回家,但又想到自己付了那么多银两(plata),每个人要 12000 美元。我们没有钱,只好拿爷爷的地去抵。要是回去,爷爷就没有地了。

过了不久,火车来了,我们立刻跳上去躲了起来,坐在车厢之间。我们刚躲好,火车就开始前进了。我们只要经过城市或小镇就会躲起来。他们告诉我们,只要车长停车或鸣笛,我们就要下车躲起来,因为那表示检查哨到了,警察会上车搜查。车长确实停车和鸣笛了,但不是完全停住,只是慢下来,但速度还是很快。虽然火车还在动,但我们就必须跳车。

我们每到一个地方,就会换人接应。火车上有个小孩,他是我们的向导,我们跳车后他负责带路。我们走着走着遇到一间鸡舍,便钻了进去。我们满身泥土,又湿又脏。向导说我们得梳洗一下,天黑时进城(pueblo),他们会给我们衣服和食物。天色暗了以后,我们走到那个小城,心里很害怕,因为感觉很多人都想抢劫我们。我们到了一间房子,洗了澡,他们给了我们新衣服。接着向导说:“大家吃点东西。我们半夜会带你们去巴士站,让你们去墨西哥联邦区,也就是墨西哥城。”

对中南美洲人来说,墨西哥本身就是移民查缉异质集合体。

后来,他们带我们到巴士站,跟我们说:“如果有人上车盘查,例如警察,你们就要装睡。如果被问,就说你们要去联邦区度假。”向导跟我们说,到了墨西哥城,会有一位出租车司机来接我们。他说:“你们会看到司机,他会戴某种颜色的帽子。你们就会知道是他。然后你们就上他的出租车。”结果确实如此。我们清晨到了墨西哥城下车,司机已经在那里了。我们坐上出租车,他载我们到他的房子。我们吃了早餐,他说:“你们不会在这里待太久,会有人来接你们。”

下午另一个人来了,把我们带到另一间屋子。我们又被关了大概三四天。后来那个人跟我们说:“你们会去一座牧场。”我们的盘缠已经没了,必须再给他们钱才能继续(往北)前进。那个人让我们打电话叫亲友汇钱。我打电话跟我爸说:

“拜托,钱用完了,我想离开这里。”之后他们带我们去了一座废弃的大牧场。我以为那里只会有我们,但我们到了之后,他们把灯打开。天哪!有 300 多人躺在地上。他们吩咐我们抓一张床垫自己找地方睡觉。所有迁移者就是被他们安置在那里的。

废弃的墨西哥牧场里,穿着紧身白牛仔裤和鳄皮靴的男人手持俗称的“山羊角”(cuernos de chivo),看守从各国绑架来的 200 名受害者,感觉就像罗德里格兹电影《弯刀》(Machete)里的场景一般。但对横越墨西哥的迁移者来说,却是再真实可怕不过的梦魇;而且从克里斯蒂安偷渡之后,十四年来情况只退不进。随着墨西哥毒品战争爆发,贩毒集团愈来愈多涉及人口贩运行业,穿越墨西哥失踪的中美洲迁移者人数已达 7 万至 15 万。这些人命运各有不同,从勒索赎金、贩运到国外卖淫到替贩毒集团跑腿都有。2010 年,七十二位迁移者在墨国北部边境的塔毛利帕斯州遭人蒙眼枪杀,这只是移民路上的冰山一角。美国民众,包括那些助纣为虐的吸毒者,对每天发生在墨西哥的毒品暴力早已司空见惯,充耳不闻;只有当迁移者遇害过程太过血腥残暴时,新闻才会报道。

对必须穿越这片名副其实的热地(Tierra Caliente)北上的中南美洲迁移者而言,墨西哥这个已经变成战场的国家宛如巨大的异质迷宫,只要转错一个弯就有可能堕入深渊。横越墨西哥的偷渡过程太过诡谲,许多人永远无从得知自己的家人是死于沙漠,还是半路就遇到更恐怖的事。不少中美洲妇人在墨西哥奔走多年,就为了寻觅失踪儿女的下落。她们都能告诉你,墨西哥异质集合体自有一套死亡暴力。

我们将从克里斯蒂安的经历看到,迁移者往往需要一点机灵和大量运气才能突破人口贩运者布下的天罗地网。

克里斯蒂安:那里有很多来自各个国家的人。有中国人、巴西人、萨尔瓦多人和尼加拉瓜人,几乎世界各国都有。那里有厨房,他们要所有人轮流煮饭给其他人吃。那里真的好多 人……

我和不少迁移者成了朋友。他们有的已经待了一个月、一个半月或两个月,却还是没人来接。我们哪里也去不了,因为被关在一个大空间里,随时有人看着。他们只要看到你想走动,就会大喊:“喂,你想干吗?”我们只看得到外面都是山,其他什么也没有。照理说我应该很快就能离开,但我在那里待了一周,向导还是没出现。他们不准我用手机。

两周后,我心想“这样不对”,于是我想到一个办法。我在那里认识了一些女性迁移者,就请她们帮我。我跟她们说:“我想做一件事,需要你们替我掩护。”我跟姑姑和一个女的走到露台上,我假装昏倒,看守我们的人跑过来看出了什么事。他们打电话给老大,跟他们说有人昏倒了,接着又打给一个有车的家伙,把我送到医院,因为我说我快死了。

他们带我去看一位医师,感觉像是他们的私人医师。他检查之后说我神经衰弱,而且贫血,因为我已经在路上好几周了。医师离开后,一位护士走了进来。我告诉自己,现在不做就迟了,于是就请她帮忙。我把事情经过告诉她。我边哭边说:“我和家人已经分开两个月左右了。他们把我们关在一个地方。我姑姑在牧场里生病了,但他们完全不让我们打电话给任何人。”我请她帮我联络家人,让我跟他们说出了什么事。护士说:“不行,我不想惹麻烦。这里所有事都被黑帮(la mafia)控制。”

我一直求她,不停掉眼泪。我想她可能心软了。她说:“别跟任何人说。”接着就去拿了电话来,让我打给我爸爸。他一接起电话,我就说:“爸,我时间不多,只能长话短说。你听好,麻烦快去找阿尔瓦雷斯。”阿尔瓦雷斯就是安排我离开厄瓜多尔的带路人。她知道所有联络人。“你去找她,问她我们在哪里。你去找她的时候,尽量多带些家人一起。爸,问她我们在哪里。我没有时间多讲了。”说完我就挂了电话。我只跟他说了这件事。两天后,他们就来把我们六个人带走了。他们把我们带到边界附近,到可以穿越沙漠进入亚利桑那的地方。

墨西哥这个已经变成战场的国家宛如巨大的异质迷宫,只要转错一个弯就有可能堕入深渊

索诺拉

克里斯蒂安迁移那年,边境巡逻队在图森区逮捕了 449675 人。相较之下,梅莫和路丘穿越沙漠的 2009 年被捕遣送的迁移者共有 241667 人。逮捕人数减少可能是因为美国 2008 年的经济衰退,一方面无证劳工能找到的工作数量下滑,另一方面美国国内兴起反移民浪潮,似乎也导致许多有意迁移者裹足不前。虽然克里斯蒂安和梅莫及路丘两人的迁移经历颇多雷同,但要记得克里斯蒂安出发的年代较早,治安措施还没有因为“9·11”事件而强化。当时迁移者需要穿越的沙漠距离较短,同行人数也多,因此至少会有一部分人入境成功。此外,当时也还没有“外来者移地出境计划”或“流线行动”来吓阻迁移者,意在让他们被捕后不要马上尝试越境。

克里斯蒂安:到边境之后,他们带我们去了一间房子。那时是 12 月第一周,天气冷得要命。向导说:“我们已经很接近美国了,但不能从这里过去。我们必须穿越沙漠,才不会被发现。”晚上十点左右,他们开了一辆车来接我们,把我们载到山区附近,跟我们说:“每个人拿两瓶水,还有所有你需要的东西。”

老天,那里真的好冷。在厄瓜多尔,人人都说在沙漠里会渴死,所以要带很多水。我们也都那样想,所以每个人都带了两瓶四升的水。他们放我们下车,我们就开始走,结果才走了十五分钟到二十分钟,我们低头一看,发现瓶子都冻住了。真的!我不骗你!整个冻起来,硬得跟石头一样。所有人都吓到了。我们厄瓜多尔人从来没看过水冻成那样子!(笑)

向导爬到山上打量周遭情况,接着说:“我们不能走这里,监控太多。我们今晚得在这里过夜。”我说:“山里这么冷,我们怎么睡在这里?”我们队伍大概有二十五人,才走不到五分钟就冷得发抖。最后有人说:“我们分成女人一群、男人一群,两群人各自窝在一起睡,这样才不会冻死。”我们开始一个贴着一个睡,互相取暖,就这样过了一夜。

天亮后,向导说:“我们要继续走,但只能沿着山脚,躲在悬崖下,走深谷。”所以我们又开始往前走,最后来到一处干河床。向导要我们分批走,免得有飞机或巡逻车出现。就算遇到了,他们也看不到所有人,因为其余的人都躲着或趴在地上。向导说我们隔天再走,所以我们就睡觉了。

隔天晚上,我们再度出发。走了一阵子之后,我们穿过围篱来到一条高速公路旁。“郊狼”就说:“这里是墨西哥,那里就是美国。只要穿越这条路,就算通过了。但这条高速公路很难穿越,因为边境巡逻队很多。”他要我们排成一行,我不晓得为什么,但我被排在最后。我搞不清姑姑在哪里,她应该在最前面。我们出发时,天已经全黑了。我不晓得是谁说了“快跑”,但我猜是边境巡逻队来了。我们拔腿就逃,最后我身旁只剩另一个朋友。

我们不晓得其他人去哪里了,只好躲在树后。我们可以看见边境巡逻队的车灯。向导跟我们说过,只要看到边巡的就要躲起来,他之后会来找我们。我们看见边境巡逻队用大灯搜索躲在高速公路旁的人。我们边躲边想该怎么办。这时一名边境巡逻队员拿灯照到了我们。我们被他发现了。那一瞬间,我在路上遇到的种种全都在脑中浮现。我开始想各种可怕的状况,忍不住哭了。那是我们头一回被捕。

他们一直叮咛我们,万一被抓到,要说我们是墨西哥来的,所以我们就照说了。他们拿了一些文件要我们签,我们就签了。他们又摁了我们的指纹。我们被拘留了一小时左右。他们给我们每人一个汉堡,我们都好满足!真是太美味了,而且还热腾腾的(笑)。吃完之后,他们把我们送上巴士,我以为会开很久,没想到才坐五分钟就回到边界了。我说:“我们走了那么多天,结果五分钟就回边界了?”回到墨西哥以后,他们又把我们带到了之前的房子。

隔天晚上我们又试了一次。路线完全一样,但花的时间更少;这回只花了一天,快了很多。而且这回不止二十五个人,而是七十个人加上四名“郊狼”。他们跟我们说:“我们一喊快跑,你们就越过高速公路。”后来我们就开始跑。但才一半的人跑过去,边境巡逻队就出现了。过到高速公路另一边的人继续前进,其余一半停住不动。我是停住的那一半。我抓住姑姑的手开始往回跑,两人一路逃回墨西哥。三小时后,我们又再试了一次。

这回向导说女人先走,男人殿后。他们把我和姑姑分开,我反对也没用。结果又发生同样的事。女士们被逮到,我什么也帮不了我姑姑。我又不得不逃回墨西哥。我看见移民官员抓到我姑姑和其他女士。我猜她一定会跟他们说她是墨西哥人,然后被他们送回边界。我百分之百确定。我心想起码姑姑不会没东西吃!(笑)

我们往回跑躲起来。天亮时,向导说:“边境巡逻队肯定以为我们会改天再来,所以我们现在就重新出发。”这回我们顺利通过了。向导把我们带到一间安全屋后说:“现在天刚亮。我们要在这里待两三个小时,等车子来。”我想上厕所,所以就走到外头,结果发现到处都是灯,所有人都跪在地上。边境巡逻队包围了我们。“郊狼”大喊要我们快跑,但我们哪里也去不了。所以我们就被抓到了。我以为他们会像上次一样,很快把我们送回去,所以就跟旁边一位朋友说:“嘿,动作快一点!我们赶快上巴士去吃东西!”我们都饿坏了,而拘留所会给你食物。所以我们赶快排队,抢在其他人前面报上自己的名字!(笑)

他们一直叮咛我们,万一被抓到,要说我们是墨西哥来的

他们把我们带到拘留所,结果这回不妙了。他们查过指纹之后,开始问我们一大堆和墨西哥有关的问题,像是“上一任总统是谁?你在哪里念小学?学校叫什么名字?你住在哪条街上?”老天,那些问题好难。他们问我是否去过联邦区,瓜达卢佩圣母教堂在哪条街上?我统统不晓得(笑)。他们问的问题我们都答不出来。问完之后,他们说我们不是墨西哥人。他们说:“听着,只要跟我说你是哪里来的,你明天就能回到自己国家了。”

我开始考虑。那时是 12 月中旬,我心里实在很想回去和家人过圣诞节,做弥撒。我想穿越边境的事可以之后再说。我不晓得。结果就这样结束了,在我熬了那么久之后。经历那么多事,生病,想家人,结果就这样结束了。我想到圣诞节,决定回去陪家人比较好。于是我决定跟他们说我是厄瓜多尔人,还给了他们所有资料。他们说隔天就会把我遣送出境,开始让我摁指纹,拍更多照。他们把我衣服脱光,让我洗澡,给我一套橘色的制服。我开始找我姑姑,问被拘留的其他人有没有看到她,但他们都说没有。我真的很担心她。隔天他们喊我的名字,我以为他们要送我回去,结果他们给我一个小袋子,要我把自己的东西放进去,然后就把我关进牢里。

发生这一切让我感到好绝望,心想:“你看我落到什么下场?”我完全没想到自己会坐牢。经历了那么多事,哪知结局是这样。我坐上巴士时,以为他们要载我去机场,送我回我的国家,结果不是。他们把我送到另一座监狱。我问他们何时能出狱,他们答说不晓得!

新年快乐!

克里斯蒂安:他们送我去的另一座监狱非常大,里头有一个大房间,床位很多。我一走进去,看到那么多人,只有我孤零零一个……我就把袋子一扔,当着所有人的面开始大哭。我想到我的爸妈,想到他们想起我会有多难过,就哭得无法控制。想到我遭遇的一切,真的太恐怖了。我差点就死了。挨饿受冻,结果现在又遇到这种事。你有时会因此失去对神的信心,觉得神不可能这样对你。神对我们非常火大,但我们只是想来这里工作而已。我们经历太多事了。我跋山涉水辛苦了将近三个半月,结果就是被关进牢里。我们花了那么多钱,还差点丧命。所以我那天哭了,身旁的人怎么安慰都没有用。

我知道我厄瓜多尔家里的电话,还有我纽约叔叔的号码。我先打电话给爸妈。我一听到他们的声音就哭了。我爸爸也哭了。他不晓得该怎么办,都快急疯了。接着我打电话给叔叔。他要我冷静,说他会替我请律师,把我弄出去。

我那时才十八岁,孤零零一个人,监牢里没有和我同队伍的伙伴。我从来没有跟家人分开这么久。我在牢里整整三天没吃饭。我肚子不饿,什么都不想要,只想见家人。我和一个危地马拉人成了朋友,他跟我说什么事都不会发生,我只是得在这里等法官决定我何时可以离开。日子一天天过去。过了一周,我只是吃饭睡觉,很少跟人交谈。我在那里待了二十天,还是没有离开。

我在牢里过圣诞节。12 月 24 日那天真的好难受。我打电话给爸爸妈妈,在电话里流眼泪。爸爸妈妈也难过得要命。他们跟我说:“你被关在好远的地方,我们没办法去看你。”那是我全家人度过的最伤心的圣诞节。法官还是没有召我出庭。到了 12 月 31 日,我心想:“再这样下去,我就看不到元旦日出时的月亮和星星了。我不能让这种事发生。”于是我就决定装病。那时是半夜十二点半,大家都在互道新年快乐,我跟狱卒说我肚子痛,他们立刻用轮床把我送到医务室。我知道医务室离牢房很远,他们得把我推到建筑外才能到那里。我只想看元旦的月亮和星星(笑)。到了外头,我看到星星,觉得很开心,心情也平静下来,同时想着我老婆和爸爸妈妈掉眼泪。他们把我送到医务室,检查后发现没事,可能只是感染之类的,接着就把我送回牢房了。

几天后,他们打电话来通知我要出庭,叫我准备好。时间是 1 月了。我叔叔替我请了辩护律师。他们把我带上法庭,跟我说了一堆事情,我统统听不懂。他们只讲英文,我只能跟我的律师用电话交谈。她说我不会有事,我家人汇了钱给她,让她替我支付保释金。几天后,他们叫我收拾东西,说我可以离开了。

他们给了我一些文件,把我送到一个巴士站。那里有一个办事员会说西班牙语,所以我就问他:“我应该去哪里?”他回答:“我不知道,那是你的问题。你可以去纽约找家人。”我其实没有钱,身上只剩 20 美元。我打电话给姑姑,她比我先被保释。我跟她说我被放出来了。她要我去找西联汇款,碰巧车站里就有一家。她说:“我会汇钱给你,让你买车票到纽约。”

离开亚利桑那时,我还穿着坐牢前的那套衣服。他们逮捕我时,我衣服很脏,味道又难闻,而且还被收在塑料袋里。我穿着那些脏衣服,头发又很长,但我在每个公交车站都遇到了好人。我遇到一位墨西哥女士,她问我出了什么事,我跟她说了事情经过。天气很冷,她替我买了衣服、球鞋和一条毯子,还给我 20 美元当旅费,因为从亚利桑那到纽约要三天。我在路上还遇到其他人买食物给我,他们都是帮助我的大好人。

神对我们非常火大,但我们只是想来这里工作而已。

我经历千辛万苦,总算到了这里!我觉得纽约会不一样,心想曼哈顿会有又高又美的建筑,人人都过得很好。我到了时代广场的公交车站,那里简直不可思议,那么多建筑和灯光。但后来我搭车到皇后区(笑),心想:“就这样?”那里地上都是垃圾,声音又吵,因为有火车。

我一直以为叔叔住在很好的公寓里。我看到大楼时,觉得真棒,心想“哇!”但他带我走到大楼后面,我问:“为什么不走前门?”那是因为他住在地下室(笑)的一个小房间里,小到连转身都很难,而且还和七个人合住。我千里迢迢过来就为了这个?我感觉被人泼了一大桶冷水。你在网络和电影里看到的纽约好美,所有人皮肤都白,也看不到垃圾。你想象纽约就是那个样子,而且亲戚寄来的照片都是他们去玩的时候拍的,不是工作时拍的!照片里拍的地方都很漂亮。结果我到了皇后区,这里什么都脏得要命!害我费了那么大的劲。从我到的第一天,我就开始工作,开始还债。那趟旅程让我欠了 2.1 万美元,包括利息。

虽然过程高潮迭起,但克里斯蒂安的精彩故事并非特例。拉丁美洲每年都有数十万名男女老幼奋力往北,希望挤进美国。他们都有类似甚至更惨的经历。从强暴、谋杀、殴打、抢劫到绑架,全是这群横越墨西哥的“小鱼”的必经风险。对克里斯蒂安和许多人来说,美墨边境或许是这趟暴力之旅相对不足道的一小段,沙漠异质集合体只是他们为了求生必须克服的无数障碍之一。难怪克里斯蒂安会劝玛丽塞拉别来纽约。

“他们说人各有福”

和克里斯蒂安初会六个月后,我又回到皇后区。时近周六午夜,克里斯蒂安、韦尔斯和我在霓虹灯点缀的酒吧里啜饮啤酒。喇叭放着震耳欲聋的电子舞曲,衣不蔽体的男女三三两两围在高挂的电视屏幕前。克里斯蒂安忙着发消息给朋友,我们约好待会儿到那家他常去的拉丁夜店和他们碰面。昆卡(Cuenca)感觉就像另一个世界。离开家乡超过十年,克里斯蒂安显然竭力在纽约打造新的人生。他和亲戚及一位长期伴侣一起住在不错的公寓里,靠各种建筑工作为生。只要有空,他就会上英语课,并努力想取得高中同等学力证明,周末则是和姑姑陪侄子侄女到附近公园玩。然而,尽管在美国拥有这么多自由、经验与经济机会,但克里斯蒂安始终明白为了在厄瓜多尔养一个家,自己付出了多少代价。卡在两个完全不同的世界之间是极痛苦的体验。

我:穿越边境十多年过去,你的感想是什么?

克里斯蒂安:嗯,我现在觉得很值得,因为谢天谢地我成功越境了。这点真的能帮你熬过这一切,让你更珍惜自己的生命,觉得活着有目的、有使命。经历过那些事让我想法改变了。我想为自己而活,我会遭遇这些事或许有它的道理在。但我也不知道。我有时感觉并不值得,因为你抛下了家人。我本来打算最多只待两三年。我用两三年赚够了钱,然后回家。但来到这个国家一阵子之后,你就会开始习惯赚钱(dinero),而故乡的家人也开始习惯过得好一点。我离开的时候,家里很穷。别误会,我家现在还是很穷,但起码每天不愁饿肚子。他们有食物吃,住的地方也安全舒服许多。

我儿子快十二岁了,他母亲(目前也在纽约)想走那条路带他过来。但我跟她说还是不要比较好,因为他还小,我不晓得路上会发生什么。最好让他待在厄瓜多尔,想办法让他上学读书。我并不是反对带小孩过来,只是不希望我家小孩过来。我是过来了,但我家小孩可能死在路上,被强暴或袭击。我知道父母的爱与关怀非常重要,但我家的情况就是如此。至少我儿子在厄瓜多尔有人照顾,供他吃穿。他在昆卡可以上 学。

感谢神,一切都很顺利。我很努力工作,现在状况好转了许多,至少对我在厄瓜多尔的家人来说是如此,而这里多少也是。我是说,没有身份证件,在这里能做的事不多,但有什么你就做什么。有身份证件情况会好很多。有更好的工作可做,想做什么就能做什么。但无论如何我都感谢神,一切还算不错。我过得不差,只担心哪一天被移民官员逮到,把我遣送出境。我不晓得接下来会怎样,但我想回去,好让我能见见儿子,认识他。这就是我现在的想法。我想回去,和小孩团聚,陪他长大(叹气)。

我:你跟玛丽塞拉说过这些吗?

克里斯蒂安:有啊,但没人听进去,他们都觉得自己可以。他们说人各有福,一堆人说自己怎样顺利通过了……有人说自己两三天就越境成功了,还有人说自己两周就过来了,什么也没发生,跟我们不一样。但有些人遭遇比我们还惨。老实说,我再也不想经历一次了。譬如我就很担心自己回去之后的事。所有人都说回厄瓜多尔或自己国家之后,你会再也无法适应那里的生活,适应不了必须面对的经济危机。我很担心回厄瓜多尔之后又想回来这里,只得从头再经历一次。玛丽塞拉出发前,我一直在想这个。她出事之前,我一直想回厄瓜多尔,想回家乡亲口告诉她这些事。我一直想着等我回厄瓜多尔,就要告诉我的弟媳穿越边境是什么情况,我们都经历了什么。结果你看,再也没机会了。人们有时会赌上一切,却毫无所得。许多人为了家人来这里,却只迎来了死亡。姑姑总是跟我说,我们活着到这里是奇迹。玛丽塞拉来这里的用意跟我一样。她来是因为孩子。她想给他们所需的一切,因为他们在厄瓜多尔没有出头的机会。

题图来自 Barbara Zandoval on Unsplash,文内图片由“也人”提供