中华民族都是“龙的传人”,这一理念早已深入人心。将龙视作民族国家的象征符号,在龙前冠以“中国”二字,只有在中外文化的碰撞和交流当中,才有可能被生产出来。“中国龙”究竟是由何人、在何时、如何生产出来的?“龙”是如何从帝王专属过渡到全民共享的?西方人是怎样看待“中国龙”的?是不是只有五爪的才是“龙”?“龙”对应的英文翻译“dragon”是怎么来的,这个译名是否合适?……

在《中国龙的发明》一书中,著名民俗学家施爱东多年来深入研究龙文化,悉心爬梳丰富的历史文献,对龙形象的起源与传播进行了考证与祛魅。从上古的集合名词,到被赋予象征意义的抽象动物,再到龙在御用纹样及龙袍中地位的变化、人们对其态度的转变,讲述龙是如何逐渐演变成封建帝王的权力象征又过渡到全民共享的。揭开龙的神秘面纱,发现龙文化深厚的历史底蕴。

经“后浪”授权,我们节选了第六章《“龙图腾”是学术救亡的知识发明》分享给读者。

通过历史教育激发民族情绪

很明显,在早期的图腾类著作中,龙并没有占据突出的地位。真正将龙摆在中心位置展开全面论述的,是闻一多。1942 年 11 月,闻一多发表《从人首蛇身像谈到龙与图腾》,这是《伏羲考》的主体部分。闻一多是个激进的爱国主义者,《伏羲考》深刻地烙印着闻一多民族主义的政治诉求。

日本侵华战争爆发之后,许多知识分子都在思考民族问题:“我们常常提及‘民族’,有欲完成一‘民族统一’,但究竟什么是民族?什么是中华民族?”(洪尊元《中国之前途》)

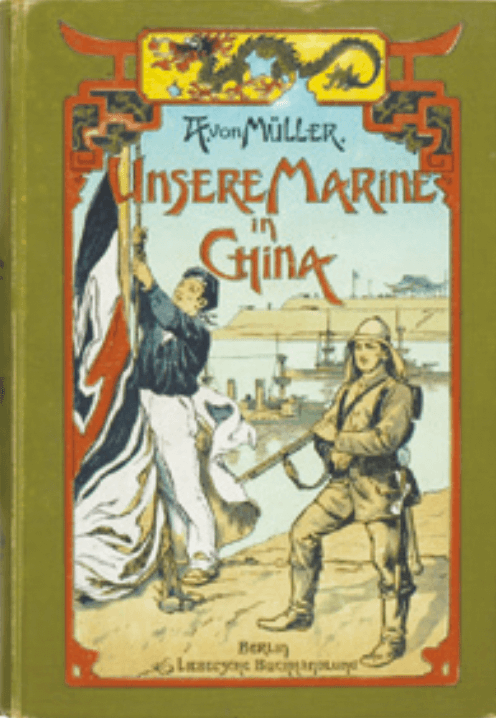

- 庚子事变后德国出版物《我们的海军在中国》,封面为德国士兵在龙的土地上升起德国旗帜。1901 年

孙中山曾在《三民主义》中定义说:“什么是民族主义呢?按中国历史上社会习惯诸情形讲,我可以用一句简单话说,民族主义就是国族主义……我说民族就是国族,何以在中国是适当,在外国便不适当呢?因为中国自秦汉而后,都是一个民族造成一个国家。”闻一多在谈到自己的理解时说:“五四时代我受到的思想影响是爱国的,民主的,觉得我们中国人应该如何团结起来救国。五四以后不久,我出洋,还是关心国事,提倡 Nationalism,不过那是感情上的,我并不懂得政治,也不懂得三民主义,孙中山先生翻译 Nationalism 为民族主义,我以为这是反动的。……其实现在看起来,那是相同的。”(《五四历史座谈》)

从政治上、文化上论证中华民族的完整统一,是自清末以来中国知识分子面对帝国主义侵略的无奈挣扎。“民国初元,国人曾揭榘曰‘五族共和’,而国徽之五色。论者以为是即五族之代表,然以一国之人,而自标五族,实与近代政治思想相反。盖在现代政治上之意义,凡一国权力所不能及,而人民原为一族者,则标榜民族以联络之,即以此壮其外交之声势。未闻已成一个民族国家,而反自标五族以示分裂者也。”(王恒《现代中国政治》)

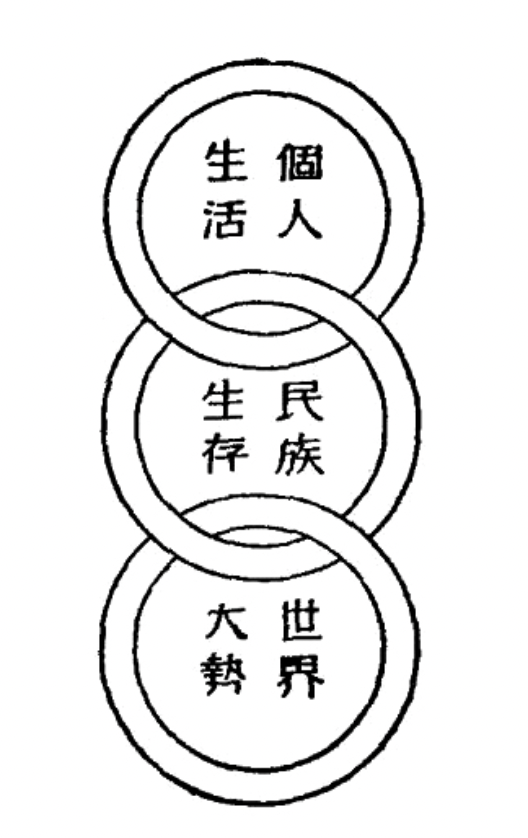

抗日战争期间,史学界涌现出一大批中国上古史论著,大都围绕着一个中心话题:“中国民族由来之研究”。金兆梓在《中国史纲》的绪论中画出了“个人生活、民族生存、世界大势”三者之间的关系,明确指出个人是“小己”,民族是“大己”,“要晓得我们这民族集团生活现有的状况,不是单将那现有的状况做分析的研究所能了事的,还得要寻求那现有状况的由来”。

- 金兆梓《中国史纲》揭中示的“个人生活、民族生存、世界来之研究”关系示意图。1941 年

在闻一多先生的遗稿中,有一份题为《神话与古代文化》的演讲提纲,其导言部分开宗明义为“历史教育与民族意识”。仲林《图腾的发明》据此将闻一多的思想归纳如下:只有先让民众知道他们“有共同的来源”,“民族意识”才能产生,而且“知来源愈悉则民族意识愈坚固”;只有通过这种“历史教育”,“民族主义的心理建设”才能成功;近代史学就是要善用考古学和民俗学的新方法,发现整个民族和全面文化的事实,并将这一事实用文艺的手段讲述出来,从而达到激发民族情绪的最终目的。

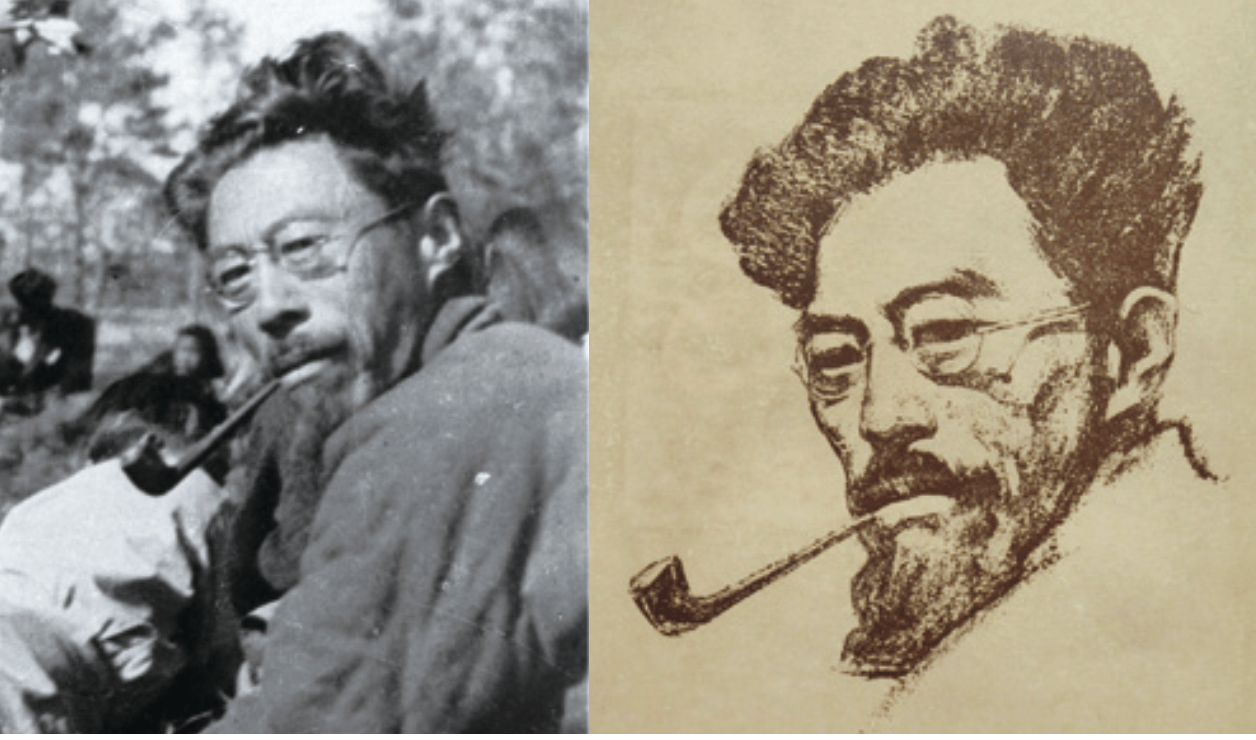

- 闻一多,中国现代伟大的爱国主义者,著名诗人、学者。左图是他 1946 年被暗杀之前的照片,右图为画像

可是,我们该用哪些“历史知识”来教育民众呢?在许多知识分子看来,杂乱无章、各说各话的图腾主义同样无助于将中华民族团结在一个共同的旗帜下对抗日本侵略。芮逸夫在《中华国族解》中说,1939 年“曾有一场中华民族问题的论战,参加这场战役的有十多位学人。其中有一派的主张是:‘凡是中国人都是中华民族,在中华民族之内,我们绝不再析出什么民族。’另一派却反对这种说法,以为在中华民族之内是可以析出若干民族的”。

闻一多一直在努力寻求“团结起来救国”的文化方略,他在写给臧克家的信中说道:“近年来我在联大的圈子里声音喊得很大,慢慢我要向圈子外喊去,因为经过十余年故纸堆中的生活,我有了把握,看清了我们这民族,这文化的病症,我敢于开方了……我始终没有忘记除了我们的今天外,还有二三千年前的昨天,除了我们这角落外还有整个世界。我的历史课题甚至伸到历史以前,所以我研究了神话,我的文化课题起出了文化圈外,所以我又在研究以原始社会为对象的文化人类学(《人文科学学报》第二期有我一篇谈图腾的文章,若找得到,可以看看)。”

闻一多:龙是我们立国的象征

《伏羲考》就是闻一多为“这民族,这文化的病症”开出的一剂药方。他要将杂乱无章的泛图腾统归到一个特定图腾的名下,以实现其“团结起来救国”的理想。他在众多的上古图腾中选中了龙:“假如我们承认中国古代有过图腾主义的社会形式,当时图腾团族必然很多,多到不计其数。……所谓龙便是因原始的龙(一种蛇)图腾兼并了许多旁的图腾,而形成的一种综合式的虚构的生物。这综合式的龙图腾团族所包括的单位,大概就是古代所谓‘诸夏’,和至少与他们同姓的若干夷狄。”

本书无意于损害闻一多先生光辉的爱国形象,只是因为民族独立的伟大使命早已完成,我们已经无须借助所谓的龙图腾来做“救国药方”,因而可以沉静下来,从学理的角度重新审视闻一多的《伏羲考》。

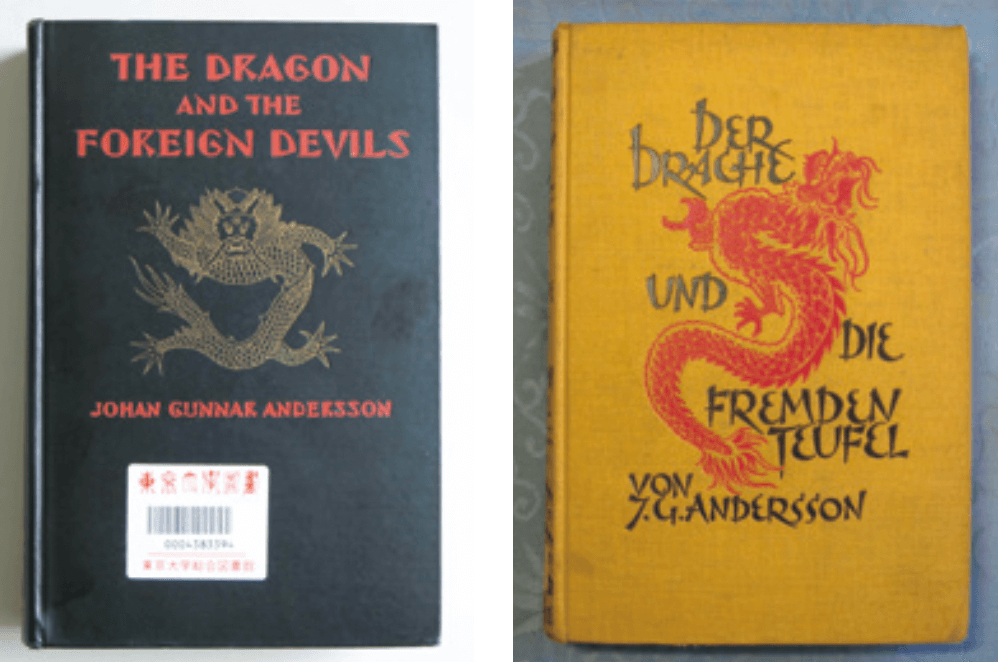

- 瑞典地质和考古学家安特生的中国闻见录《龙与洋鬼子》。1928 年;德文版《龙与洋鬼子》。1927 年

《伏羲考》的核心是第二部分《从人首蛇身像谈到龙与图腾》,可是,这一部分的论据却十分单薄。闻一多说“我所有的材料仅仅是两篇可说偶尔闯进我视线来的文章”,一篇是芮逸夫的《苗族的洪水故事与伏羲女娲的传说》,一篇是常任侠的《沙坪坝出土之石棺画像研究》。抛开那些与龙图腾的论证没有必然逻辑关系的烦琐细节,下面我们看看闻一多的龙图腾是如何生产出来的。

闻一多首先梳理和罗列了一批伏羲女娲人首蛇身交尾像,然后“揣想起来,在半人半兽型的人首蛇身神以前,必有一个全兽型的蛇神的阶段”,循着这种“揣想”,他将之与交龙、螣蛇、两头蛇、一般的二龙全都联系起来,断言这种二龙交合的表象背后一定有着某种悠久的神话背景:“其渊源于某种神话的‘母题’,也是相当明显的。”那么,这个母题究竟是什么呢?闻一多没有经过任何论证,马上就给出了答案:“我们确信,它是荒古时代的图腾主义(Totemism)的遗迹。”这个图腾,就是龙。

那么,“龙究竟是个什么东西呢”?同样没有经过任何论证,闻一多马上就给出了答案:“它是一种图腾,并且是只存在于图腾中而不存在于生物界中的一种虚拟的生物,因为它是由许多不同的图腾糅合成的一种综合体。因部落的兼并而产生的混合的图腾。”

闻一多的论证方式是典型的循环论证:龙神话的母题是什么呢?是图腾主义。为什么是图腾主义呢?因为龙是一种图腾。龙为什么是图腾?因为它是以图腾主义为基础的。

接下来的文字,与其说是“事实论证”,不如说是“理论说明”。只不过闻一多所依据的理论,并不是人类学既有的图腾主义理论,而是他自己特意为这篇文章而发明的“化合式图腾”新概念:“在化合式图腾中,也必然是以一种生物或无生物的形态为其主干,而以其他若干生物或无生物的形态为附加部分。龙图腾,不拘它局部的像马也好,像狗也好,或像鱼,像鸟,像鹿都好,它的主干部分和基本形态却是蛇。这表明在当初那众图腾单位林立的时代,内中以蛇图腾为最强大,众图腾的合并与融化,便是这蛇图腾兼并与同化了许多弱小单位的结果。”

这种“合并与融化”的观点,此前只见于上述林惠祥的《中国民族史》,没有任何实证依据,而且在《中国民族史》中也只是片言只语随笔一提,被闻一多拿过来之后,加以放大,成为《伏羲考》的支撑性理论依据。

曾有人类学家批评说,龙图腾的提法无法得到人类学理论支持:“我们知道所谓图腾是指被原始民族视为自己祖先或亲属的自然物,一般是动物植物,有时也会是无生物,但是,无论如何图腾物总是自然界中实有的物体。龙作为一种图腾同时又不存在于自然界中是难以令人接受的。”(阎云翔《试论龙的研究》)

可是,闻一多并不需要人类学理论的支持,他只需要“图腾”这么一个新概念。他在自己发明的“化合式图腾”理论框架中,未经任何论证,马上就得出了龙即大蛇的结论:“所谓龙者只是一种大蛇。这种蛇的名字便叫作“龙”。后来有一个以这种大蛇为图腾的团族(Klan)兼并了,吸收了许多别的形形色色的图腾团族,大蛇这才接受了兽类的四脚,马的头、鬣和尾,鹿的角,狗的爪,鱼的鳞和须……于是便成为我们现在所知道的龙了。”

这个结论肯定是站不住脚的,因为闻一多并没有梳理过龙的形象史。事实上,自有龙纹以来,龙形象就一直处于变动不居的状态。商和周的龙纹不一样,汉与唐的龙纹不一样;即便同一时代,不同地域的龙纹也有差别。从大量出土的汉代画像来看,龙纹跟虎纹就很难分别,有时只能依据其所处的位置来做判断。而所谓“马的头,鬣和尾,鹿的角,狗的爪,鱼的鳞和须”的画龙技法,更是在宋代以后才逐渐成型的。除非闻一多能证明宋代依旧处于前氏族社会的图腾主义时代,证明宋代有多种图腾的共存与兼并,否则,用宋以后定型的龙纹来说明氏族图腾的兼并,在逻辑上就无法说通。

问题还不止于此。闻一多在对该预设的演绎中,几乎完全不顾及材料语境,将不同时代、不同背景的材料做出颠倒时空的安排。按照该预设的要求,闻一多居然将记载最晚的“断发文身”案例设想成原始图腾的“第一个阶段”;然后将记载更早的“人首蛇身”的案例当作图腾变为始祖的“第二阶段”;接着,再将记载最早的“全人形”的始祖传说当作图腾蜕变的“第三个阶段”。

《伏羲考》给读者的总体感觉是旁征博引,步步为营,但每到关键部分,却总是以假设或推测作为前提。《伏羲考》最具特色的论证技巧是:前面刚刚用一种商榷的语气说“假如我们承认某某”,后面马上就把这个“某某”当成定论,据此进入下一个论证阶段。其最终结论是建立在一个接一个“假如”“假定”“如果”“也许”“似乎”“恐怕”“可能就是”“可称为”“这样看来”“便也”基础上的理论假想。陈泳超就曾批评说:“闻一多总是对不同材料之间的相似性特别敏感,并有将相似点累积起来从而将其抟塑为同一回事的倾向,但这种努力常常因为没有直接的、过硬的证据而显得缺乏说服力。”(《关于“神话复原”的学理分析—以伏羲女娲与“洪水后兄妹配偶再殖人类”神话为例》)

闻一多的论证方式是典型的循环论证

诗是优美的语言、激情的文字,但是,诗性与学术毕竟还是隔得有点远。诗人闻一多激情而富于感染力的诗性语言,为他省却了许多烦琐的论证,跨越了逻辑限定的障碍,深得青年读者喜爱。

闻一多在论证“龙图腾的优势地位”时说:“龙族的诸夏文化才是我们真正的本位文化,所以数千年来我们自称为‘华夏’,历代帝王都说是龙的化身,而以龙为其符应,他们的旗章、宫室、舆服、器用,一切都刻画着龙文。总之,龙是我们立国的象征。直到民国成立,随着帝制的消亡,这观念才被放弃。然而说放弃,实地里并未放弃。正如政体是民主代替了君主,从前作为帝王象征的龙,现在变为每个中国人的象征了。”这段话只用了寥寥 150 余字,就完成了龙图腾“民族象征一帝王象征一国家象征一每个中国人的象征”四者之间的角色转换,令人不得不感叹其诗性语言的巨大魅力。

图腾学者的选择性失明

学者写文章,总是选择性地引用自己想要的那一面,而有意忽略与文章观点相左的另一面。闻一多用以说明夏为龙族的七条证据,每一条都可以举出一系列的反证。比如闻一多为证禹之龙身,引用了禹的父亲“鲧死,化为黄龙”的说法,却有意忽略了禹自己“化为熊”的说法。而此前的 1937 年,卫聚贤撰写《夏人以犀牛为图腾》《熊为图腾》时,一样也不提“鲧化黄龙”的记载。同样,当林惠祥论证华夏为“花族”之自称时,既不提龙,也不提犀牛,更不提熊罴。

夏人的图腾到底是什么?仅据 20 世纪三四十年代的学者所论,答案数以十计。可是,更关键的问题在于:夏人有图腾吗?

从闻一多自己的叙述中,我们就可以看出龙图腾的不确定性。闻一多说:“在‘鲧死,……化为黄龙,是用出禹’和‘天命玄鸟(即凤),降而生商’两个神话中,我们依稀看出,龙是原始夏人的图腾,凤是原始殷人的图腾。”他接着解释说:“我说原始夏人和原始殷人,因为历史上夏殷两个朝代,已经离开图腾文化时期很远,而所谓图腾者,乃是远在夏代和殷代以前的夏人和殷人的一种制度兼信仰。”这段话真是意味深长,既然夏代和殷代已经离开图腾文化时期很远,那么,仅仅凭着关于夏代和殷代的两则神话,要“依稀看出”远在夏殷之前的社会形态,本身就非常脆弱。

我们从 20 世纪 30 年代流行的许多图腾论著中可以看到,夏殷时期与人类生活密切相关的动植物,不仅丰富多样,而且变动不居,我们根本无法断定这些动植物与图腾主义的关系。使用春秋战国之后文人记录的“夏殷神话”之片段,即便用来论证“夏殷文化”都是靠不住的,更别说用以论证比“夏殷文化”更远古得多的图腾主义。

闻一多说,伏羲、女娲二人名字并见,始于《淮南子》,西汉末到东汉末是伏羲、女娲在史乘上最煊赫的时期,左右有首的人首蛇身神而产生的二首人传说,也是在这个时期中发现的。如此依据两汉时期才出现的材料来论证比夏殷更遥远的上古图腾社会,就像依据自称为孔子第 73 代后裔的孔庆东的长相来复原孔子的音容笑貌一样,太不靠谱了。

虽然书市上充斥着琳琅满目的图腾学理论,可是,包括闻一多在内的几乎所有图腾学者,都有意忽略了图腾主义所要求的“尊崇图腾的原则”,以及“亲属关系”“图腾禁忌”“外婚制”“母系社会”等关键性的判定标准。他们将上古文献中几乎所有与动物相关联的字、词、句、段全都抄将出来,哪怕有些证据甚至可能起到反证作用,也要反意正说,一口断定这些都是中国上古图腾制度的铁证。

闻一多不断使用“夏王多乘龙”“粤人文身断发,以避蛟龙之害”等证据来论证龙对于夏族或粤人的重要性,以巩固其华夏龙图腾的论点,可他却有意回避了一个实质性的问题:这些论据恰恰可以用来证明“夏王不以龙为祖、粤人不以龙为亲”。试想“夏王多乘龙”一句,夏王该有多忤逆,才会拿祖宗来当坐骑呀?此外,图腾理论也根本无法解释“避蛟龙之害”的问题。

又比如,闻一多在论证《山海经》中“延维”之神即伏羲女娲时,选择性地只取其“人首蛇身,长如辕,左右首”之义,完全不顾紧跟其后还有一句“人主得而飨之,伯天下”。同理,闻一多视两头蛇为龙图腾之遗俗,可是自古以来人们就以两头蛇为不吉之象,所以才会“见两头蛇,杀而埋之”。

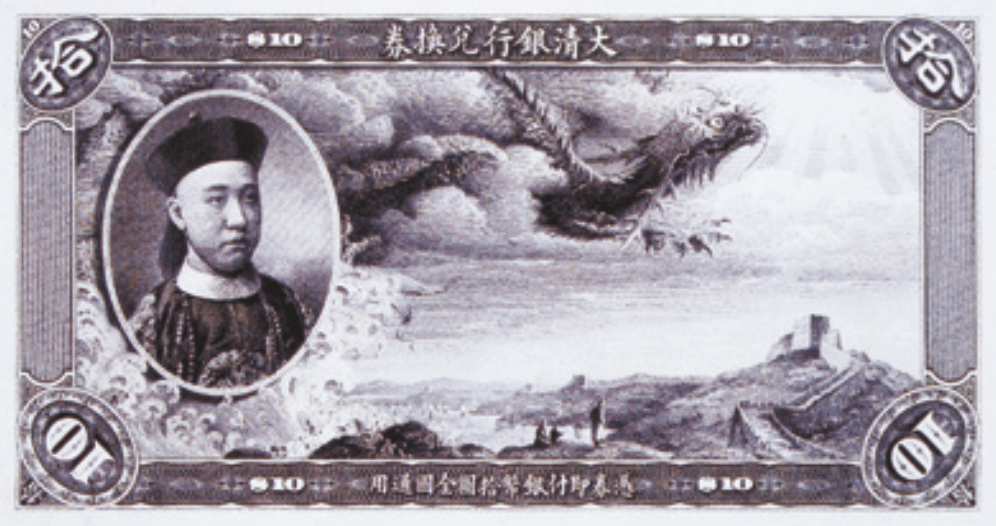

- 宣统年间发行的“大清银行兑换券”,俗称“大龙票”,票面已经非常西化,图案设计采用了溥仪父亲摄政王载沣的头像以及万里长城图。1909 年

几乎所有的图腾主义入门介绍中都说到,图腾主义最重要的特征之一:“某个图腾的分子绝不能与同图腾的结婚或苟合,有犯之者则必处死。”(《古中国的跳舞与神秘故事》)这就是所谓的“外婚制”。外婚制是判断图腾主义最重要的一项指标。这一点,早在严复译《社会通诠》时即已做了详细说明,在胡愈之译的《图腾主义》中表述得更加清楚:“图腾制的部族,实现原始人民最初的社会团结。此种团结规定了原始人民对于其图腾,对于其全部族的种种义务,其中最显著的义务则为必须与部族以外的人方能结婚,即所谓外婚制(exogamie)。总之外婚制是一切图腾社会的建筑的梁栋,则已无疑义。”

西方人类学家所观察到的图腾主义,都只存在于小规模的个人、家族、族群之间,根本不适用于“华夏民族”这么庞大的社会群体,或者说,在这么庞大的族群中,根本无法想象如何实行外婚制。试想,假如汉民族都是龙图腾,那么,汉族内部是不允许通婚的,99% 以龙为图腾光棍汉,恐怕只能是永远的“单身狗”了。可是,为了论证中国存在图腾主义,绝大多数图腾学者们一旦进入到具体论述,根本不理会这个问题。只要逮住一个兽名或鸟名,就可以展开联想和论述,断定“此为中国古代图腾无疑”。

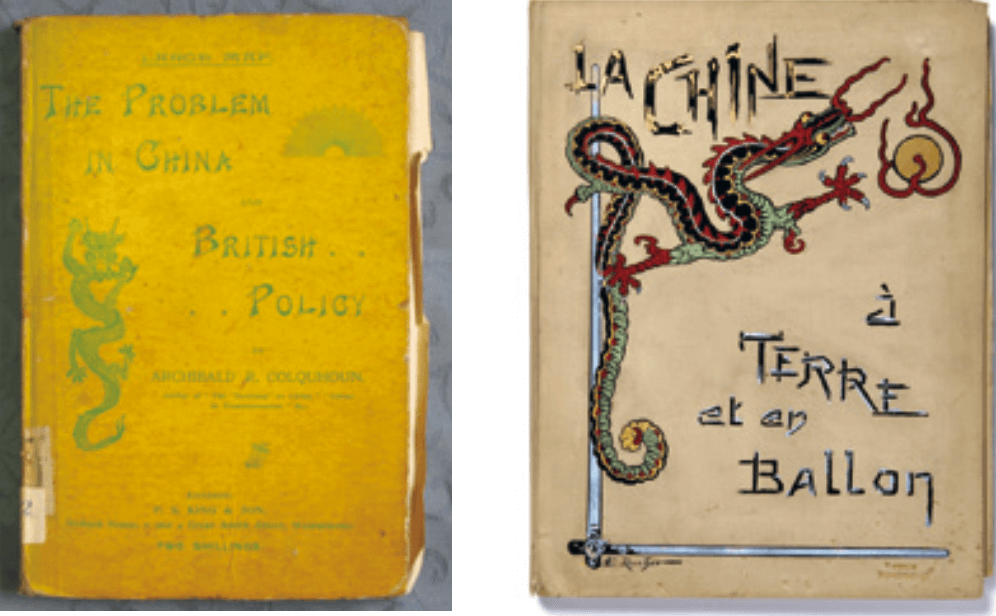

- 英国图书《中国的问题以及英国的政策》,封面的中国龙画得像一条壁虎。1900 年;法国图书《从热气球和地上看中国》,封面的中国龙画得像条青竹蛇。在欧洲,邪恶的龙大多被画成青、绿、蓝等颜色。从封面用色就可以看出画作者的心态。1902 年

原始人的生活其实非常单调,他们既不能上网,也没有电视,来来去去就是人、神、自然三者之间那点事。文献记载也好,图像表达也好,其中出现动植物,以及动物神、植物神,那是非常正常的事,与所谓的图腾主义可以毫无关系。可是,图腾学者只要从中看见一点动植物的影子,马上就将之断为图腾,以至于无时无处不图腾,这实在有点让人啼笑皆非。根据现有的资料,我们充其量只能说夏代存在动物神观念(这种观念直到现代都没有完全退出民众生活),而没有任何证据能说明夏代是图腾社会,更无法证明夏代的图腾是犀牛、熊、花,或者龙。

闻一多:龙是穷凶极恶而诡计多端的蛇

1943 年端午节,有学生向闻一多问起粽子的来历,引起闻一多写了两篇文章,一是《端节的历史教育》,二是后来的《端午考》。虽然闻一多认为端午节起源于龙崇拜,但他更赞成“纪念屈原说”。在龙和屈原之间,闻一多这次选择了屈原。闻一多认为,如果我们还需要端午节继续存在,“就得给他装进一个我们时代所需要的意义”,“为这意义着想,那有比屈原的死更适当的象征?是谁首先撒的谎,说端午节起于纪念屈原,我佩服他那无上的智慧!端午,以求生始,以争取生得光荣的死终,这谎中有无限的真!”所以他说:“我早已提到谎有它的教育价值。”

也就是说,在闻一多的眼中,“意义”比“真相”更重要。“故事的社会功能和教育意义,是在加强民族团结意识。”只中要是时代需要的有意义的事,哪怕是谎言,也有它的“教育价值”。正是基于这样一种理念,到了 1944 年 7 月,他又发表了一篇《龙凤》,一反自己在《伏羲考》中提出的“龙是我们立国的象征”,将龙形容为“穷凶极恶而诡计多端的蛇”,对之大加挞伐。

引起闻一多写作此文,对龙文化反戈一击的原因,是一份名为《龙凤》的期刊向他约稿。闻一多痛感“聪明的主编者自己似乎并未了解这两字中丰富而深邃的含义。无疑的他是被这两个字的奇异的光艳所吸引,他迷惑于那蛇皮的夺目的色采,却没理会蛇齿中埋伏着的毒素,他全然不知道在玩弄色采时,自己是在与毒素同谋”。

- 维也纳《公鸡》漫画《它是对的》。中国龙龇开尖牙冲着入侵者说:“我对奥地利人很生气—你们只配用来给我塞牙缝!”1900 年

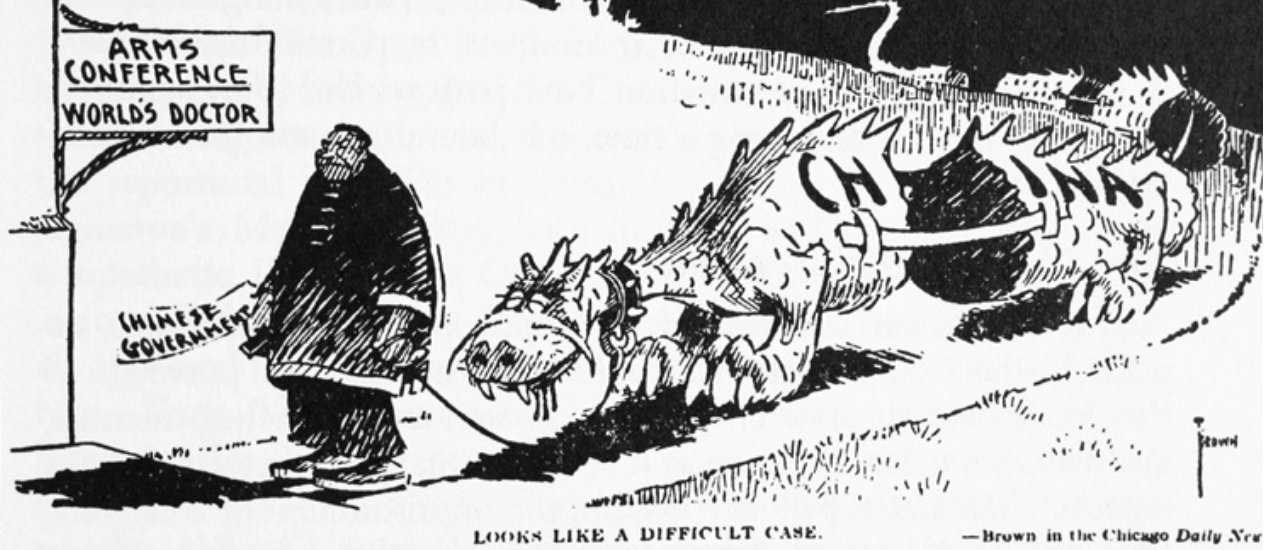

- 美国图书《美国人眼中的中国和印度》中的资料图片,1921 年的美国漫画《看起来像件麻烦事》。老迈迟钝的大清王朝牵着一条四分五裂的“中国龙”,正走向寻求“世界医生”的路上。1973 年

好不容易树起来的龙图腾,为什么转眼就要推倒?闻一多解释说:“把龙凤当作我们民族发祥和文化肇端的象征,可说是再恰当没有了。若有人愿意专就这点着眼,而想借‘龙凤’二字来提高民族意识和情绪,那倒无可厚非,可惜这层历史社会学的意义在一般中国人心目中并不存在,而‘龙凤’给一般人所引起的联想则分明是另一种东西。”

另一种什么东西呢?闻一多解释说:“我们记忆中的龙凤,只是帝王与后妃的符瑞,和他们及她们宫室舆服的装饰‘母题’,一言以蔽之,它们只是‘帝德’与‘天威’的标记。……你记得复辟与龙旗的不可分离性,你便会原谅我看见‘龙凤’二字而不禁怵目惊心的苦衷了。”

闻一多突然掉转枪口对准“龙凤”开炮,还有更重要的现实因素。1943 年 3 月,蒋介石的《中国之命运》在昆明上市。蒋介石在该书“今后努力之方向及建国工作之重点”中强调说:“培养国民救国道德,即是恢复我国固有的伦理而使之扩充光大。而其最重要的条目,则为发扬我国民重礼尚义,明廉知耻的德性。这种德性,即四维八德之所由表现。而四维八德又以‘忠孝’为根本。为国家尽全忠,为民族尽大孝,公而忘私,国而忘家,实为我们中国教忠教孝的极则。”由此而引申出来的结论是:“国家政府的命令,应引为个人自主自动的意志。国家民族的要求,且应成为个人自主自动的要求。”

此书出版之后,国民政府要求每人都必须阅读。闻一多非常反感,他说:“《中国之命运》一书的出版,在我一个人是一个很重要的关键。我简直被那里面的义和团精神吓了一跳,我们的英明的领袖原来是这样想法吗?五四给我的影响太深,《中国之命运》公开的向五四宣战,我是无论如何受不了的。”尤其是 1943 年底,“开罗会议之后,胜利俨然已经到了手似的”,中国后抗战时代,蒋家王朝的家族统治意识,已经逐渐露出苗头。

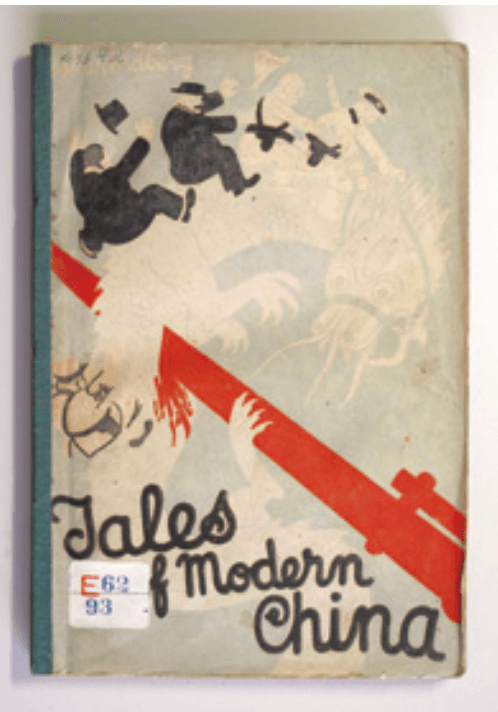

- 莫斯科出版的英文图书《现代中国的故事》,封面画着一群军阀和官僚骑着一条龙,龙被一把巨大的红色刺刀穿膛而过。在这里,龙象征了黑暗的军阀和官僚势力,刺刀象征着觉醒了的,为基本生存权利而斗争的普通中国民众。1932 年

1944 年 3 月,闻一多发表《家族主义与民族主义》,对蒋家王朝展开了针锋相对的斗争。闻一多认为三千年的没落文化,便是以家族主义为中心的封建文化,“一切制度,祖先崇拜的信仰,和以孝为核心的道德观念等等,都是从这里产生的”,家族主义的自私本质已经严重妨碍了民族主义的发展。文章结尾,闻一多更是直指蒋介石的四德八维忠孝观:“前人提过‘移孝作忠’的话,其实真是的孝,就无法移作忠,既已移作忠,就不能再是孝了。倒是‘忠孝不能两全’真正一语破的了。”紧接着,闻一多又在《从宗教论中西风格》中含沙射影地讽刺道:“你的孝悌忠信,礼义廉耻,和你古圣先贤的什么哲学只令人作呕,我都看透了!你没有灵魂,没有上帝的国度,你是没有国家观念的一盘散沙,一群不知什么是爱的天阉。”

清楚了抗战末期的民族主义语境,我们也就很容易理解闻一多《龙凤》一文的政治诉求和社会功用。在闻一多眼里,帝国主义与封建势力是一对相互勾结、狼狈为奸的丑恶势力,对于它们的斗争永远不能放松:“虽则在一定的阶段中,形式上我们不能不在二者之中选出一个来作为主要的斗争的对象,但那并不是说,实质上我们可以放松其余那一个。”(《谨防汉奸合法化》)抗战时期,矛盾的主要方面是帝国主义;抗战末期,矛盾的主要方面已经转化成了“英明神圣的领袖,代表着中国人民的最高智慧”的“真命天子”(《八年的回忆与感想》)。

闻一多树立龙图腾,“用学术的方式宣泄了自己的民族主义情怀,即民族仇恨与民族战争背景下的民族团结意识,图腾主义框架下的民族文化自尊心与尊荣感,西方中国形象传说语境下对民族前途及命运的期待与信心”(仲林《图腾的发明》)。同样,闻一多推倒龙图腾,是用学术的方式维护了反封建、反独裁、反家族主义之五四精神,维护着好不容易争取得来的民族主义发展机会。

树立龙图腾,是本着民族主义的需要;推倒龙图腾,同样是本着民族主义的需要。对闻一多来说,两者是内在统一的。

题图来自 Tao Yuan on Unsplash