2011 年 10 月,在幼儿园家长会结束后的一天,许晶遇到格武的父亲。格武是一个 6 岁男孩,相比大多数孩子,心理发育迟缓,过于情绪化,很迟才会说话。但经过几天的观察,许晶发现这个孩子很可爱,心地善良,很有爱心。当时,她和格武的父亲打招呼:“你儿子是个好孩子。他很善良。”但他叹了口气,沮丧地说:“但是一个善良的人在当今社会是无法生存的!”

许晶称,对于许多中国家长来说,培养孩子成为一个有道德的人(比如一个善良的人)似乎与社会上的优胜劣汰格格不入。他们担忧,有道德的人无法适应一个残酷的社会,会被不道德的人利用,沦为失败者,因此怀疑德育的价值,甚至德育的可能性。但是,做个好人,成为一个有道德的人,又是中国传统教育文化的核心。这使得许多育儿者陷入迷茫和困境之中。

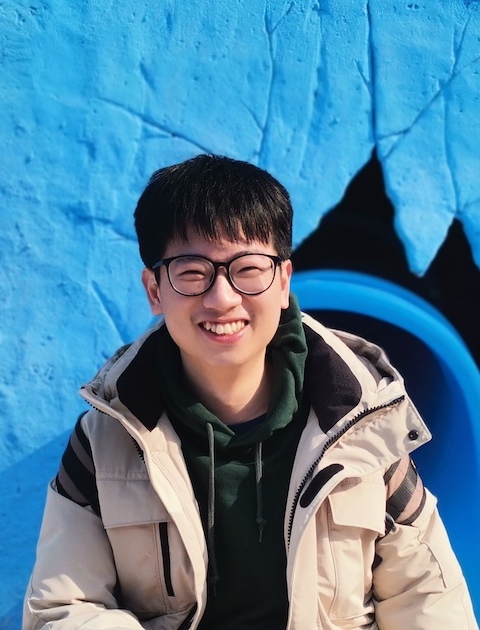

许晶现在是华盛顿大学(西雅图)人类学系附属助理教授,关注儿童发展、道德伦理、社会认知、教育与家庭、跨文化比较。今年 5 月,她在中国出版新书《培养好孩子:道德与儿童发展》,通过 2011 年至 2012 年在 H 市一家私立幼儿园对 120 名 2~6 岁儿童的田野调查,探讨在道德变迁的社会下,出生于独生子女政策下、常被视为自私“小皇帝”的中国儿童,如何成为有道德的人?

她在书中展现出一幅变动社会的复杂图景,当前没有一个共同认可的育儿理想或者模式,有的只是“想象中的中国”和“想象中的西方”的规范,照料者、教育工作者和儿童自身正在多变立场中寻找出路。在这个过程中,无论是代际之间,还是学校和家庭之间、成人和儿童之间,不同教育理念和实践都在发生矛盾、竞争和转变。

除了记录社会转型、文化环境和社会化对儿童道德发展的影响之外,许晶还着重揭示了儿童的创造力和能动性。

“金莹不顾母亲对乞丐骗钱的警告,还是坚持和母亲商量,给老乞丐一点钱。成成告诉老师,她应该主动给园长分一块蛋糕,搞好和上司的关系,但是还想帮他喜欢的张阿姨从园长手里要一颗糖。瑶瑶在朋友家玩耍过后,改掉了她原来认同的所有权规则,即‘什么都是我的’,立刻更新为‘先占者规则’,然后把这个新规则运用到各个场合,在玩具纠纷战中获胜。我儿子豌豆以成年人之道还治成年人,模仿他老师的社会排斥策略——‘我要把你送去方琳老师他们班!’——来抵抗我的管教。”

“所有这些案例表明,中国儿童正在构建自己的道德世界,这个道德世界与成年人的理想(不论是回归中国传统价值观,还是倾向想象中的西方价值观)和成年人的幻想(自私自利的‘小皇帝’)都截然不同。”她在《培养好孩子》中写道。

许晶称,儿童的世界非常奇妙。她从小喜欢观察邻居家的小宝贝,带他们玩,觉得小孩的心智世界简单纯真又似乎复杂得超乎想象;在清华求学时,读到卢梭的《爱弥儿》,格外激动,看了纪录片《幼儿园》,印象深刻;在美国圣路易斯华盛顿大学读博时,她跟随导师进入研究儿童认知发展的心理学实验室,大开眼界……

她认为,研究儿童可以回答人类学的核心问题——“文化从何而来”。就像语言一样,文化的习得有着极为复杂的认知基础。童年早期是“自然”与“文化”交接过渡地带,也是人类普遍认知规律与主体经验汇合的第一站。对于成人而言,小孩是“他者”,童年是我们经历过却已浑然遗忘的世界。人类学者需要不断在“自我”与“他者”之间对话。

不过,要深入研究儿童发展,仅有人类学的知识是不够的,所以许晶也在践行和呼吁跨学科研究。当我们从哲学、人类学、历史学、心理学、认知科学等不同维度理解儿童发展时,也许才能真正理解人类是什么,以及何以延续的大问题。

许晶称,与以前聚焦于改革开放时期中国社会的结构转型相比,最近十几年人类学家开始关注中国社会个体心理体验的变迁,他们对中国现代化进程中个体内在世界变化提出各种看法,比如张鹂、阎云翔、任柯安。其中,儿童早期道德发展是理解中国个体生活中道德转型的关键,但很少有学者细致研究。

这也是《培养好孩子》的特色,一是在方法论上,跨学科探索;二是在民族志上,贡献了关于中国幼儿道德发展的田野材料,强调儿童的主体性,记录儿童、家长和学校之间的复杂互动。但是,从讨论深度而言,仍需后续更多研究加以深化和探索。

2021 年 6 月,我和在西雅图的许晶做了一次视频访谈,从《培养好孩子》聊起,包括如何看待当代中国的教育文化;心理机制和文化过程如何共同形塑儿童道德发展;儿童作为文化学习者和创新主体能给成人带来什么反思和启发;“三孩政策”可能会给中国儿童的道德发展带来什么影响和变化;全世界第一个关于中国小孩的人类学研究都有什么内容;如何从跨学科视野理解儿童发展……

以下是小鸟文学和许晶的访谈节录。

01

任何育儿理论到现实面前都非常苍白

小鸟文学:你说:“根据教师和家长的经历和想象,激烈的竞争、巨大的压力、功利和势利的心态构成了当代教育文化的核心。这种教育文化正是育儿者在道德培育上所面临困境的背景。”这几年,像内卷、鸡娃等成为热词;今年 6 月,教育部宣布新设校外教育培训监管司。感觉如今的教育文化是不是比你当初做研究时更焦虑?

许晶:我是 2011 年到 2012 年做的田野,感受很深的一点,我采访的老师和家长都觉得竞争激烈,压力很大。我后来没有回到那个城市做研究,但 2018 年、2019 年回过中国,和一些在北京的妈妈聊,确实感觉现在比十年前的教育竞争压力更大,课外班、补习班特别多,低龄化,升学竞争也越来越厉害。

我在做田野时,也有报班,因为要幼小衔接,还有课余学舞蹈等。但是,没有像我现在听说的,学而思、奥数延伸到幼儿园,大规模争相卷进去。当时,有一个幼儿园老师很重视培养自己的小孩,好像一个周末报了 8 个班,那是我听说的最夸张案例,但现在是不是习以为常?

小鸟文学:在这种教育文化下,一些育儿者越来越经纪人化或者搞军备竞赛,人们对理想母职和父职、教育价值的看法可能也在变化,像海淀妈妈、电视剧《小舍得》等引发过争议。你怎么看这些讨论?理想的母职和父职可能是什么样?

许晶:《小舍得》我没看,但看过讲备战高考的《小欢喜》,哭过好多次,觉得大家都不容易。关于海淀妈妈的讨论很多,我觉得有点妖魔化,好像那些妈妈们像机器一样,就是想拼。你在那个环境里,也没办法。同一个班的小孩、家长都在拼,你怎么办?人是身处在他的社会环境和关系里,所以我们很难跳脱那个东西指责妈妈。如果我在海淀,爬都爬不动。这是我的最大感受。

与此相关,我们很难抛开情境讨论理想母职和父职。既然教育竞争不可避免,任何现代社会要筛选人,肯定都会有压力。我养孩子,深深知道任何育儿理论到现实面前都非常苍白,劳心、劳力、复杂,每天在变化环境里,所以只能呼吁父亲和母亲共同分担育儿劳动。

不管是体力的家务劳动,比如做饭,还是智力劳动,比如给小孩报班、辅导,包括教育决策、带水带饭、书包沉不沉、几点起床和赶车……这些都是非常细微又繁复的劳动,更不用说很多情感劳动,比如你小孩心情不好,你会怎么样?

如果我在海淀,爬都爬不动。这是我的最大感受。

小鸟文学:你在书中呈现了各种育儿困境和悖论,照料者、教育工作者和儿童自身都在多变立场中寻找出路。那你个人有偏好的育儿模式吗?

许晶:不在实践中,就不知道养孩子这件事情多么困难。因为我第一次做妈妈,摸着石头过河。我相信,哪怕一个妈妈生的好几个孩子,每个孩子也不一样。养育孩子是一个不确定的过程,你跟一个新的生命共同成长,彼此适应。对我来说,是一个在探索、成长的过程,谈不上说已经有理想样子。

我只能说尽量去尊重。研究儿童给我最大的触动是,父母要保持自己的谦卑。我们有太多不知道的东西。儿童是很神奇的,我们不要觉得自己什么都知道,而是尽可能谦卑,尊重小孩子。他是一个个体,有一些自然发展规律,或者说个体的个性。当然,家长肯定要给予一定引导,但因为小孩是非常强有力的学习智能体,得给小孩子创造和发挥自我的空间。

从伦理角度讲,我想让自己的孩子有爱心、责任心、善良,有乐趣、爱好,像因为疫情天天关在家里时,还能快乐、光明,有喜欢的事情做。比如,我小孩喜欢画画,读漫画,也会音乐,能让他感到生命不空虚。但是,我深信父母是孩子最初的榜样。你想让你的孩子有爱心、善良,首先自己要以那种态度生活。

小鸟文学:在你养孩子过程中,最大难题是什么?

许晶:我做田野时,他才一岁半到两岁半,那是我印象里最难的时候。因为我在做博士论文研究,本身就有压力,又是新手妈妈。

他生下来很温和,不太哭,很好带,但是一岁半到两岁半,非常固执和叛逆,要展现自我意志,就要跟你抗衡。他是一只幼兽,我是一只母兽。这个真的心力交瘁。

印象最深的是,夏天,他戴着尿不湿,不想穿衣服。你怎么样都没办法让他穿衣服,就在那里乱叫,但他要去公园玩。最后,我带着光着身子、穿着尿不湿的他去了公园。当时我就体会到成年人的局限性,你连一个小孩都搞不定。还有比这个更夸张的,他大便到盆子里,当时我不让他玩什么东西,他不满我的决策,就要给我抗议。他知道那是最脏最臭的东西,看了一眼,把手伸进去。他自己也知道很恶心,但就是要气我。我觉得小孩子能量太大。

后来,过了这个阶段就没事,现在相对来说是比较温和的小孩。回过头来想,他可能逆反也有原因,就是自然过程。万物各有其时,生长有不同阶段。

02

要老师分蛋糕给“领导”的小孩

小鸟文学:《培养好孩子》给我印象最深刻的是,你采用跨学科的研究方法,探索心理机制和文化过程如何共同形塑儿童早期的道德发展,解释了儿童生活中的“讲公平”、“拉关系”、“学表现”等现象。因为这些内容在书中有点散和复杂,看能不能通俗讲讲?

许晶:这抓住了我整个研究希望探索的最核心的东西——人是怎么来的?首先,一个大的图景,我们怎么理解道德?是不是说所有东西都是完全相对的,都从你的经验里来,受环境影响,全是文化里的?

我觉得不全是环境影响。儿童是带着一些天赋、整个人类的自然历史来的,所以从这个意义上说,我对于道德的理解比较综合性,觉得它有自然基础,涵盖人类社会生活方方面面。很多研究也发现,小孩是带着心理机制有预备来的,我们会对某些社会信息特别敏感,比如,分配公不公平;等级和权威的秩序;我将来和你会是什么关系,通过这个关系来考量我跟你怎么交往。