十九世纪七十年代,哈佛天文台是最早雇用女性担任计算员的机构。起初,这些女计算员来自天文台常驻天文学家的妻子、姐妹和女儿,她们计算和解译男同事夜晚观测的结果。随后,越来越多的女子学院毕业生加入其中。她们见证了摄影术与光谱学兴起的时代,工作内容从计算转向研究“玻璃底片上的宇宙”——通过天体照相定格在玻璃底片上的星星;利用这些底片分析恒星光谱、进行恒星分类、编纂星表、发现新星和变星,并找到一种通过星光测量太空中距离的方法。

这是一个有关哈佛天文台历史上赞助人和天文学家的故事,也是一部十九世纪中期到二十世纪中期的天文学史。作者通过日记、信件和回忆录等大量材料为我们精确还原了哈佛天文台与近现代天文学发现史上的一些重要现场,以及背后许多不曾为人知晓的点滴。在这个故事中,我们回到了爱德华·皮克林与哈洛·沙普利任职哈佛天文台台长的时代,亲历了天文台从美国马萨诸塞州到秘鲁再到南非的观测活动与玻璃底片库的扩充,见证了安娜·德雷伯和凯瑟琳·布鲁斯两位女性赞助人对天文观测和研究的慷慨解囊,更沉浸于威廉明娜·弗莱明、安妮·坎农、亨丽埃塔·莱维特、安东尼娅·莫里和塞西莉亚·佩恩等女天文学家的职业生涯中——她们创造了历史并影响至今。

经“后浪”授权,我们节选了第二章《莫里小姐看到的东西》分享给读者。

总是有两架(经常还是三架)望远镜通宵进行拍摄,因此哈佛天文台的底片消耗得非常快。在 1886 年至 1887 年期间,批量生产的干版底片在质量方面的进步,使得它们的记录范围拓展到了更黯淡的恒星星等,而皮克林也不失时机地充分利用了每一项新进展。他对不同公司的产品进行试用,并相应地更换供应商;他鼓励制造商们持续改进底片的感光度,并欢迎他们将其最新产品送给他测试。

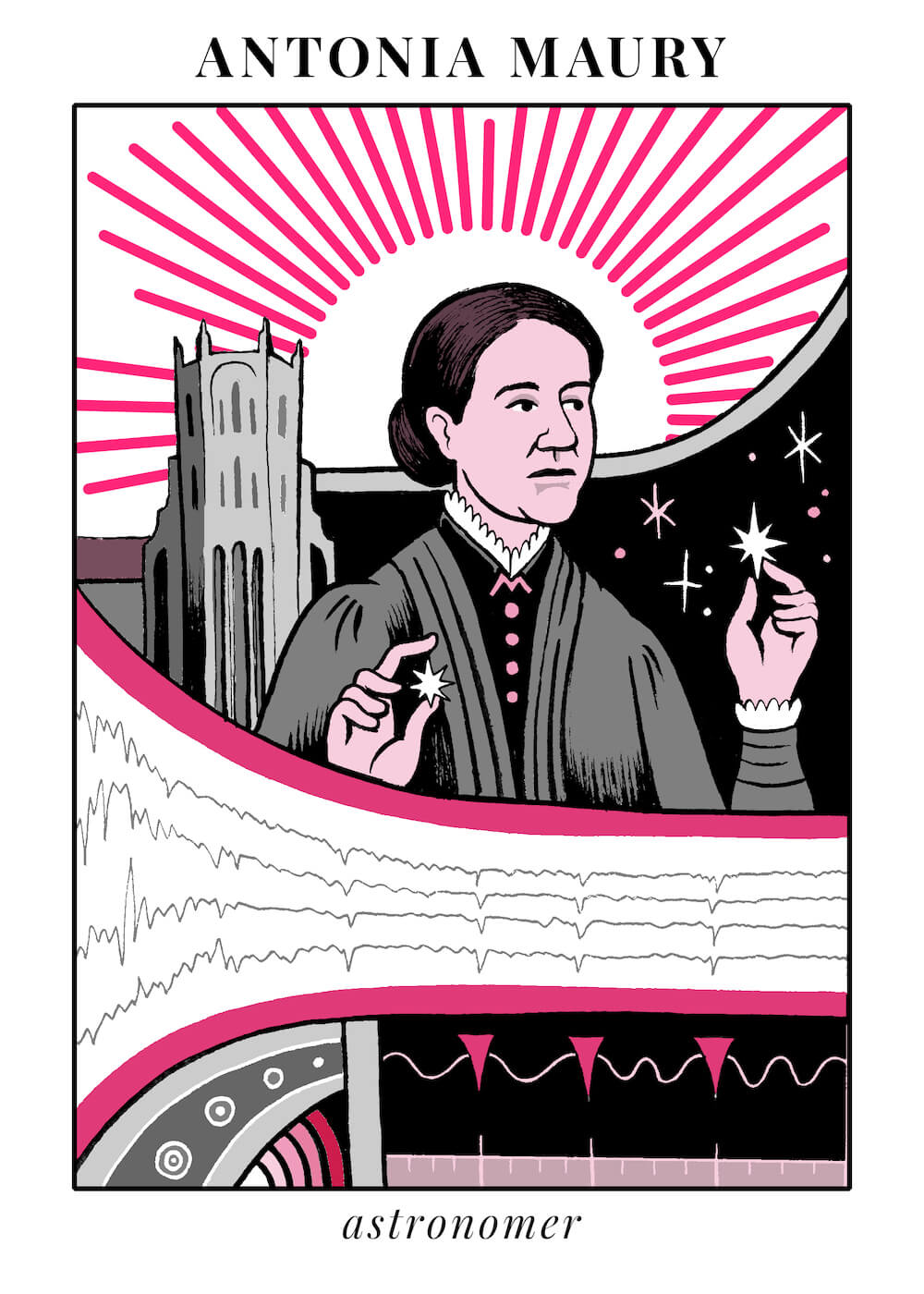

需要计算的数据量,与拍摄的照片数成比例地增长。安娜·温洛克的妹妹路易莎在 1886 年接替了她在计算室的工作,第二年又增加了安妮·马斯特斯(Annie Masters)、珍妮·鲁格(Jennie Rugg)、内莉·斯托林(Nellie Storin)和路易莎·韦尔 斯(Louisa Wells)这几位女士。如今,女性计算员的队伍达到了 14 人,其中包括了担任她们主管的弗莱明太太。这些女士大多比她年轻,社会地位也跟她差不多,都很尊重她的权威性。到了 1888 年,随着 22 岁的安东尼娅·莫里的加入,这种情况发生了改变:她不仅是瓦萨学院的物理学、天文学和哲学的优等毕业生,而且还是亨利·德雷伯的外女。

德雷伯夫人在 1888 年 3 月 11 日告诉皮克林:“这位姑娘在科学方面具有非凡的能力,而且还渴望担任化学或物理学教师——她就是心怀这样的目标在学习。”

还是孩子的时候,安东尼娅·莫里就获准进入了亨利舅舅纽约大宅里的化学实验室,并在他做实验时“协助”他,将他要的那些试管递给他。在她年满 10 岁前,她父亲米顿·莫里(Mytton Maury)博士,一位巡回圣公会牧师,就教她阅读拉丁文原版的维吉尔(Virgil)作品。她母亲是亨利·德雷伯的妹妹弗吉尼亚,是一位博物学家,钟爱黑斯廷斯庄园里的一花一鸟、一草一木。1885 年,她在安东尼娅就读瓦萨学院期间去世了。

给莫里小姐这样一位有多方面成就的人,开出计算员的标准工资——每小时 25 美分,令皮克林深感不安。看到她没有回复他的信件,他表现出如释重负的样子,但是德雷伯夫人在 4 月和 5 月期间代她说明了情况。

她舅妈解释说:“这位姑娘一直非常忙。”尽管莫里牧师因为工作关系,搬到了马萨诸塞州沃尔瑟姆(Waltham),但他没有在那里为家人找好房子,也没有为他最小的两个孩子德雷伯和卡洛塔(Carlotta)联系好学校,而是将这些事统统交给安东尼娅打理。到了 6 月中旬,她加入了哈佛团队。

皮克林安排莫里小姐为最亮的那些恒星测量光谱。弗莱明太太一直在处理几百条光谱挤在一起的底片,在那上面,明亮的恒星看起来像是曝光过度了。那架口径为 11 英寸的德雷伯望远镜,一次只聚焦一颗恒星。以这种方式成像的每一条光谱,甚至在放大前,也至少有 4 英寸长。这种令人满意的丰富细节,使得莫里小姐在显微镜下查看照相底片时,可以进行更多的思考。在织女星光谱的同一片蓝紫色区域里,她舅舅在 1879 年拍摄到了 4 条谱线,在 1882 年拍摄到了 10 条,而如今她数出了一百多条。

除了测量谱线间的距离,并将它们转换成波长,皮克林还指望她按照弗莱明太太的标准,对每条光谱进行分类。但是莫里小姐有丰富得多的细节可以开展工作,也就无法让那些参数束缚住自己的印象了。她看到的一些谱线不是单纯的粗或具有强烈的明暗度,而是有点模糊,或者带有凹槽纹,或者还有其他值得注意的特征。这些细微的差别当然值得关注,因为它们也许表明恒星上存在而至今还未为人觉察的一些状况。

- 安东尼娅·莫里

***

1888 年 11 月,哈佛第二轮山地勘测之旅启程西行时,皮克林决定不参加。他不可能离开天文台那么长的时间,去完成这次雄心勃勃的旅程,因为这次的任务先是在加州帕萨迪纳(Pasadena)附近进行选址测试,然后继续前往位于智利和秘鲁境内的安第斯山脉。他指派他弟弟威廉担任勘测小组负责人。在加州期间,这个小组还将访问萨克拉门托河谷(Sacramento Valley),对 1889 年 1 月 1 日发生的日全食进行观测和拍摄。

通常情况下,皮克林出于现实的考虑,是不会支持日食之旅的。考虑到观测失败的风险不低,他觉得其代价太高昂了。在日全食发生的片刻,一片令人扫兴的乌云就会使整个活动泡汤(他陪同前任台长温洛克前往西班牙,观看 1870 年 12 月 22 日的日食时,就亲自领教过这一点)。但是,像现在这种情况,全食带与为新建博伊登观测站勘测选址的路径几乎交叉,皮克林是不会反对略微绕一下道的。

元旦日食观测者得到了有利气象条件的眷顾。然而,目睹罕见奇景的兴奋,让天文学家们和大群围观者大受震动。在日全食开始时,观看者开始尖叫。喧嚣声淹没了威廉向计秒的人发出的呼喊声,而他为了让自己的声音能被听到,只能声嘶力竭,这又致使他比原计划少拍了一些照片。而且,他还忘了打开分光镜的镜头盖。

经历了萨克拉门托的失望之后,威廉去了南边的威尔逊山(Mount Wilson)。在那里,他和几个助手将使用一架专门带来的 13 英寸望远镜连续观测几个月,以测试当地的大气条件。同时,小组的另一半人启程前往南美。在皮克林的宏大计划中,两座山顶天文台比一座要好。一座建在加州高处的观测站,可以对在剑桥市所做的工作进行改进;而在南半球增设一座卫星观测站,则可以拓宽哈佛的视野,将整个天空都包括进来。

皮克林将南美探险的领导权交给了 34 岁的索伦·I.贝利(Solon I. Bailey),后者在两年前以无薪助理的身份,加入了哈佛天文台,并且很快就证明自己有资格领到一份工资。与皮克林一样,贝利也有一个有摄影天赋的弟弟,于是在皮克林的支持下,索伦任命马歇尔·贝利(Marshall Bailey)担任自己的副手,并计划在观测完日食之后,去巴拿马与他会合。面对预计要持续整整两年的旅程,索伦带上了妻子露丝和三岁的儿子欧文。

1889 年 2 月,登上太平洋邮船公司“圣何塞号”后,贝利在旅途中找机会与同船的几位乘客练习西班牙语,还在日记中记下了他们的姓名。在甲板上,他喜欢看日落后金星沉落海平面,“直到她触及水面之前都看得清清楚楚”。在 2 月黎明前的天空中,他第一次看到了南十字座。从贝利在新罕布什尔州的童年时代开始,他就喜欢星星。在那里,他还目睹了大自然的盛大焰火表演——1866 年的狮子座流星雨。如今,他将见到满天新的星座,这一诱人前景让他能坦然面对未来的任何艰难苦楚。

安第斯山脉探险的大部分补给——从照相底片到预制装配式房屋的所有东西——都与马歇尔一起,从纽约到巴拿马地峡,然后走陆路,经过法国最近刚放弃的运河开凿工地和黄热病受害者的墓地,再登上另一艘船,前往利马附近的卡亚俄(Callao)。

这队人马在利马乘坐欧罗亚铁路公司(Oroya Railroad)的火车,向东 20 英里到达乔西卡(Chosica)。从这里,贝利兄弟步行外加乘坐骡子,爬到了海拔 10000 英尺以上的地方。他们的本地向导用一种有效的当地偏方,即破损的大蒜散发的气味,为他们舒缓一阵阵发作的高原反应。没有哪座特别的山峰让贝利感觉很理想,但是他需要抓住旱季的晴好天气进行观测,于是就安顿在了一座视线最不受遮挡的无名山上。它刚过 6500 英尺高,只能通过一条迂回盘旋 8 英里的山路上下。贝利一家和十来个当地人辛苦了 3 个星期,才改善了从乔西卡的旅馆到这个站点的道路,以有助于将装了 80 车的设备沿着这条路,拖上临时的天文台。5 月 8 日,当这家人与他们的秘鲁助手、两个仆人、猫、狗、山羊和家禽一起搬进去时,他们唯一的邻居就是蜈蚣、跳蚤、蝎子和偶尔光临的秃鹫。他们要靠一个赶骡人,将每天的用水和食物送上山来。

贝利兄弟使用皮克林在剑桥市用过的那台中天光度计,对南方恒星的亮度进行了估计,这样他们的观测就与皮克林的完全具有可比性了。类似地,他们为亨利·德雷伯纪念项目拍摄南方恒星光谱时使用的望远镜,就是这个项目最初两年每夜都使用的 8 英寸贝奇望远镜。德雷伯夫人用另一架相同规格的望远镜,替代了哈佛原来的主力。

索伦·贝利在邮件允许的情况下,尽可能地与皮克林保持经常性的联系。当他将首批两箱玻璃底片运回剑桥市时,他说它们来自一处还没有命名的地方,他想称之为皮克林山。

如今,他将见到满天新的星座,这一诱人前景让他能坦然面对未来的任何艰难苦楚。

台长在 1889 年 8 月 4 日的回信中写道:“也许等我在一座秘鲁山上像你一样做出了出色的工作时,再命名皮克林山也不迟。”在得到当地的批准之后,贝利兄弟转而将这里命名为哈佛山。

当 10 月开始的雨季使哈佛山的工作陷入停顿时,贝利将妻儿安顿到利马,然后和弟弟一起出发,去搜寻更好的地点,以建立永久性的基地。他们花了 4 个月才找到一处满足他们要求的地方,在靠近阿雷基帕(Arequipa)城的沙漠平原之上。此地高达 8000 英尺,空气清澈、干燥、稳定,而且附近的埃尔米斯蒂(El Misti)火山也差不多是死火山了。

***

当贝利兄弟在秘鲁进行探索时,爱德华·皮克林对北斗七星勺柄上一颗名叫开阳(Mizar)的恒星的奇怪光谱入了迷。这颗恒星最早引起他惊诧的注意,是在 1887 年 3 月 29 日德雷伯纪念项目拍摄的一张照片上,它的光谱前所未有地显示出了双重 K 谱线(尽管夫琅和费原来的字母编号以 I 结束,后来的研究者又添加了一些其他的标号)。就在皮克林向德雷伯夫人分享了这条不寻常的消息后不久,这个奇怪的现象又突然消失了,一如它突然的出现。开阳随后的光谱图像都没有重现双重 K 谱线,但皮克林仍然在等待它的回归。1889 年 1 月 7 日,莫里小姐也看到它了。很少使用感叹号的皮克林,在给德雷伯夫人的信中写道:“现在似乎可以很确定地说,它有时候是双线,有时候又是单线!”不过,他很快又补充说:“还很难说清这意味着什么。”他怀疑又 34 名大熊座 ζ(Zeta Ursae Majoris)的开阳恒星,也许会被证明是两颗光谱几乎完全相同的恒星,但它们靠得太近了,哪怕用大型望远镜也没法分别观测到它们。

莫里小姐将这对开阳描绘成两个机警的格斗者,彼此绕圈子,伺机寻找对方的薄弱环节。她进行观测的位置过于遥远,很难将这两个不同的个体区分开来——事实上,当其中一个沿着她的视线方向处于另一个前面时,两者是完全不可能被区分开的。但是开阳这对格斗者还发光。在它们转圈时,它们的相对运动会稍稍改变光线的频率:靠近我们的星光会往光谱的蓝端稍微偏移一点,而远离我们的星光会往光谱的红端偏移。这两种偏移加在一起,使K谱线出现了小小的分离,从而造成双重谱线的效果。

皮克林和莫里小姐在几个月的时间里,追踪着开阳 K 谱线的模糊变化,直到他们在 1889 年 5 月 17 日再度看到双重谱线。在出现双重谱线的前后几个晚上所拍摄的照片上,该谱线都显示为模糊状态——介于单线与双线之间。对于模糊的谱线,莫里小姐对她直觉的坚信实属明智之举。

那个星期天,莫里小姐不用上班,她给舅妈安·勒德洛·德雷伯(Ann Ludlow Draper)——亨利·德雷伯的弟弟丹尼尔的妻子,写了一封信。在这封聊天式的长信里,她汇报的一切似乎都涉及了单与双这个主题。有一次去波士顿公园参观时,她看到了“一场精彩的郁金香展览,里面的花朵都是单色或双色的”。如今,她在瓦萨学院校友会里,同时是波士顿分会和纽约分会的会员。“我告诉她们,我将拥有投两次票的机会,但她们看来并不担心。”她将最有意思的事情留到最后讲。

“告诉丹尼尔舅舅,前几天,皮克林教授成功地拍摄到了大熊座的双重 K 谱线。原来是单线的其他谱线有时也变成了双线,因此我觉得这证实了他的理论:出现这种变化,是因为两颗同样类型的恒星靠在一起彼此绕着对方旋转。这是一件非常漂亮的事物。他们努力观测了好几个月,才等到双线。皮克林教授认为,它的周期肯定是 50 天左右,但是还没完成最后的计算。当然,在最终确定之前,完全不应该公开谈论它。”她在信末的签名是:“满怀爱意的,安东尼娅。”

皮克林就初步结果写了一份报告,以确保“德雷伯博士的外甥女 A.C.莫里小姐”对开阳光谱进行的细致研究的功劳得到承认。他将这篇论文寄给了德雷伯夫人,由她带到费城,去参加美国国家科学院的年会。1889 年 11 月 13 日,他们共同的朋友乔治·巴克在大会上宣读了这篇论文。巴克向皮克林保证,K 谱线的消息“激起了人们浓厚的兴趣”。

几个星期后,就在 12 月 8 日,开阳的 K 谱线又如期变为双线,当时德雷伯夫人刚好在天文台。几天后,莫里小姐发现另一颗恒星也出现了双重 K 谱线,那是御夫座 β 星(Beta Aurigae,是御夫座中第二亮的恒星)。如今,有两例仅根据光谱特性,就被新发现的恒星组了。同一个星期里,弗莱明太太在秘鲁寄来的好几张底片上,又识别出了第三组疑似的“分光双星”(spectroscopic binary)。

几天后,莫里小姐发现另一颗恒星也出现了双重 K 谱线,那是御夫座 β 星

皮克林劝诱德雷伯夫人说:“如果所有这些结果都是您最近访问这里之后获得的,难道这不是很充分的理由,支持您更频繁地来访吗?”

德雷伯夫人回复说,她希望能自恋地认为,“在我访问期间取得的这些有趣结果,是因为我和你们在一起造成的;我的朋友们经常称我为‘吉祥物’,但我恐怕我的幸运无法伸展到那么远的地方。”不过,她还是宣称自己为这些新发现“感到高兴”。

更多的例子会有助于说服参加最近这次大会的一些科学院院士,他们“认为我们想入非非了”。同样在 1889 年末,波茨坦天文台的赫尔曼·卡尔·福格尔(Hermann Carl Vogel)独立地发现了另一组分光双星,进一步证实了这一猜想。

福格尔使用分光镜是为了回答一个不同的问题——不是“恒星是由什么构成的”,也不是“怎样对恒星进行分类”,而是“它们在视线方向以多快的速度靠近或离开地球”。根据恒星光谱中某些谱线往蓝端或红端偏移的程度,福格尔计算出了恒星的视向速度。有些恒星的运动速度高达每秒 30 英里,也就是说每小时超过 10 万英里。

莫里小姐在继续绘制开阳的光谱变化图时,得出结论:两颗 36 子星绕着它们共同的引力中心,每过 52 天转一圈。她还推导出,她发现的分光双星御夫座β星,具有更短的周期,只有4天。实际上,她在同一晚拍摄的照片上,就可以观察到御夫座β星的光谱从一张到另一张的变化。她计算了这两个双星系统中的轨道速度。“每分钟 1 英里”在她听起来已经很快了,但是这些恒星却在以每秒 100 多英里的速度飞速烧行。她舅舅亨利曾借助光谱发现恒星的化学成分,而如今光谱还给出了这些恒星的运动速度。

***

1890 年见证了弗莱明太太的巨著《德雷伯恒星光谱星表》(The Draper Catalogue of Stellar Spectra)发表在哈佛天文台《纪事》的第 27 卷上。皮克林对她的奖励是,加薪并在他的序言中予以充分的肯定:“对这些底片进行数据归算始于N.A.法勒小姐,但是这项工作的绝大部分,包括对所有光谱进行测量和分类,以及为星表的出版进行准备,都是由M.弗莱明太太负责的。”如今,她自称为“米娜·弗莱明”。她的奉献精神除了体现在对上万颗恒星的光谱进行测量和分类之外,还体现在她很娴熟地对长达 400 页的星表进行了校对。大多数页面都包含 20 列宽、50 行长的表格,总共约有 100 万个数字。

德雷伯星表根据恒星谱线的外貌对它们进行了分类——不只是为了分类,还希望为研究开辟新的途径。比如说,这种分类让皮克林产生了灵感:根据光谱类型来分析恒星的分布。望向银河发光带时,他发现 B 类恒星占了绝对优势。B 类恒星沿着银河聚集,好像它们彼此很合得来,或者很喜欢太空中的那片区域。在皮克林看来,身为 G 类恒星的太阳,与银河中的那些发光体好像关系不大。

同时,莫里小姐还在继续钻研自己精致的分类体系。她有意将弗莱明太太的 15 类增加到 22 类,并基于她在明亮恒星光谱中探测到的进一步的层次,再将每一类细分为 3~4 个子类。由于她用眼过多,最后只好找一位波士顿的眼科医生,配了一副眼镜。

1890 年 2 月 18 日,她给姑姥姥多萝西·凯瑟琳·德雷伯写信说:“亲爱的姑姥,我正在撰写过去两年的工作成果。我先写了一个简要的概述,那是我分类工作的开始。我之前很担心皮克林教授不喜欢它,但是我很高兴地发现他相当满意,还说改动几个地方后就可以付印了。当然,我将花很长的时间将所有的东西写出来,我预计加入所有的细节后,会写成厚厚的一本……我每天都戴着您的黑帽子,您的阿富汗毛毯让我夜里也感到暖和。”

1890 年,在弗莱明太太的星表出版后不久,亨利·德雷伯纪念项目的第四份年度报告也发表了。皮克林在报告中宣布:用各种望远镜拍摄的照片总数已达到 7883 张。他特别提到,其他天文台都犯了“非常常见的错误”:只是囤积照片,而不通过讨论和测量,从它们那里导出结果。但是,在哈佛,一支计算员队伍已经对这些照片研究了好几年,这样一来,“这些照片在多个方面取代了恒星本身,我们可以在白天用放大镜,而不是在晚上用望远镜,去验证发现和纠正错误”。此处,他也像在《纪事》中那样,点名表扬了弗莱明太太和莫里小姐。他强调,正是亨利·德雷伯的外甥女,发现了御夫座 β 星的双重谱线。

按照他一贯的做法,皮克林也将亨利·德雷伯纪念项目的第四份年度报告广泛分发,还刊登在《自然》杂志和其他科学期刊上。在英格兰,天文学家兼军事工程师约翰·赫歇尔上校(Colonel John Herschel)对这份报告推崇备至。作为威廉·赫歇尔(天王星的发现者)的孙子和约翰·赫歇尔爵士(皇家天文学会第三任会长)的儿子,上校也目睹了天文学发展的几次重要飞跃。

他在 1890 年 5 月 28 日给皮克林写信说:“我收到了你们最新的亨利·德雷伯纪念项目报告。它很像一席精华荟萃的饕餮盛宴——不过我想请您向莫里小姐转达我的祝贺,祝贺她将自己的名字与物理天文学史上最值得注意的进展之一联系在一起。”

就像上校更为知名的姑奶奶卡罗琳·赫歇尔(Caroline Herschel)一样,莫里小姐也进入了一个由男人主宰的发现领域,而她通过方兴未艾的光谱摄影法,已跻身于最早探测到一类新天体的天文学家之列。它的未来——还有她的未来——看来是充满希望的。

题图为 1925 年哈佛天文台的一张合影,来自哈佛大学档案