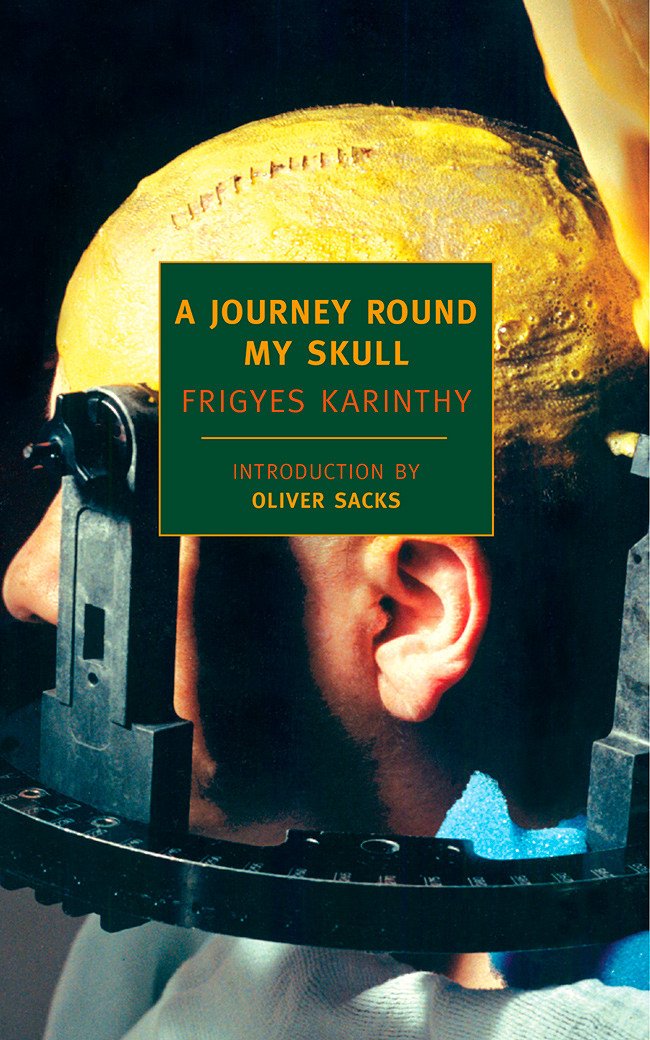

我第一次读到弗里杰什·考林蒂(Frigyes Karinthy)的《头骨环记》(A Journey Round My Skull),是在我十三四岁的时候——我想它在我后来开始写作自己的那些有关神经疾病病例史的书籍时,深深影响着我——时至今日,当我在六十年后重读这本书,我仍然觉得它立意非常好。它不仅是一部详尽的病例史,还描绘出了一个具有非凡情感和天赋的人,在他生命的全盛时期近乎天才,却被一种疾病所威胁,对他的见解、思维,甚至人生,都产生了复杂的影响。这本书作为一次洞察事实的旅程,具有象征意义。

这本书也有它的缺点:在需要严肃叙述的地方,谈了很多关于哲学和文学的题外话,而且还描写了不少虚构的情节和夸张的想象——但是考林蒂越来越意识到这一点,随着他的写书往前推进,逐渐在经历中清醒,也开始将小说般的想象与现实乃至临床事件相结合。尽管有这些缺点,在我看来,考林蒂的书仍然算是一部杰作。如今我们身边充斥着各种医学回忆录,有传记性的,也有自传性的—这种类型的著作在过去二十年里已经多到爆炸。然而,或许医疗技术日新月异,人类的经历却亘古不变,因此《头骨环游记》作为第一部关于大脑内部旅程的自传体著作,仍是最好的之一。

出生于 1887 年的弗里杰什·考林蒂是匈牙利著名的诗人、剧作家、小说家和幽默作家,四十八岁时,他的身体出现了一些状况,后来他才意识到那是脑肿瘤的最初症状。

一天晚上,当他在布达佩斯自己最喜欢的咖啡馆喝茶时,听到“一阵清晰的隆隆声,紧接着是一些缓慢但越来越响的回声……轰鸣声越来越大……然后才逐渐消失恢复到无声”。他抬起头,惊讶地发现什么事也没有发生。既没有火车,他也不在火车站附近。考林蒂感到疑惑:“究竟是怎么回事?外面有火车驶过吗?……或者是某种新型交通工具?”当第四列“火车”驶过后,他才意识到自己产生了幻觉。

考林蒂在回忆录中思考了他是如何偶尔听到自己的名字被轻声呼唤的—我们都有过类似的经历,但这完全不同:

火车的轰鸣声很响,持续不断。那声音大到足以淹没掉真实的声音……过了一会儿,我惊奇地发现这个响声和外面的世界无关……这种噪声是从我脑子里传出来的。

许多病人向我描述过他们第一次出现幻听时的经历—那声音通常不是讲话声或噪声,而是音乐。他们所有人都和考林蒂一样,会四处寻找这个声音的来源,只有当他们发现找不到时,才会不情愿地,有时甚至是恐惧地断定自己产生了幻觉。很多人在这种情况下害怕自己会发疯,因为“听到一些东西”不就是典型的疯症吗?

考林蒂并不担心这一点:

我……并不觉得这件事非常令人震惊,只是觉得很古怪,也很不寻常……我应该不是疯了,如果是那样的话,我就不可能诊断出自己得病了。一定是出了其他的问题。

他回忆录的第一章《隐形火车》就像侦探小说或悬疑小说一样展开,一个令人费解的奇异事件反映出他大脑中开始发生的缓慢而隐秘的变化。在他随后进入的这场越来越复杂的“戏剧”中,考林蒂自己既是研究人员,又是被研究的对象。

考林蒂是个早熟的天才(他十五岁时就写出了第一部小说),在 1912 年他二十五岁时就已成名,当时他已出版了至少五本书。尽管他受过数学训练,并且对各个方面的科学都很有兴趣,但他最擅长写的是讽刺作品,并以其政治激情和超现实的幽默感而闻名。考林蒂还写过哲学著作、戏剧、诗歌、小说,在他第一次出现症状时,他正开始写一部庞大的百科全书,他希望这部书会和狄德罗那本不朽的《百科全书》(Encyclopedia)一样优秀,成为 20 世纪的《百科全书》。这些前期工作都有相应的计划和完整的写作框架,但是现在,考林蒂不得不关注自己大脑中所发生的事情,他只能一边记录,一边做笔记,一边反思,他并不知道未来会发生什么,也不知道新的旅程会带他去向何方。

火车噪声一般的幻觉很快就成了考林蒂生活中的固定项目。每天晚上七点,无论是在他最喜欢的咖啡馆还是别的地方,他开始有规律地听到这些声音。在短短几天内,开始发生一些奇怪的事情:

我对面的镜子似乎在动,动了不到一两英寸,然后又静止不动了……但是现在发生了什么?……我不头痛,也没感觉到任何疼痛,我没有听到有火车,心脏也完全正常…… 然而这一切,包括我自己,似乎都失控了。桌子还放在平常的地方,两个男人正穿过咖啡馆,我还看到熟悉的水壶和火柴盒就放在我面前。然而,在某种诡异、让人惊恐的方式作用下,它们都仿佛恰好存在于某个偶然的地方,又或许是在其他任何地方…… 现在整个魔术盒都开始运作了,似乎下面的地板已经裂开,我想抓住一些东西…… 却找不到能抓的把手…… 除非,或许,我能在自己脑子里找到个把手。要是我能抓住某个图像、记忆或联想,让我能认清自己就好了。哪怕抓住一句话也行。

这是一段了不起的描述,不仅写出了被损坏的感知基础,还写到了被损坏的意识与自我的基础——考林蒂跌入了普鲁斯特所谓的“非存在的深渊”(也许只是几分钟,但看起来仿佛是永恒),他极其渴求有一些图像、记忆或言语能让自己振作起来。到这时,考林蒂开始意识到,事情可能很严重、很不寻常,他想知道自己是癫痫发作还是中风。在随后几周里,他开始出现进一步的症状:恶心、干呕,很难保持平衡,也无法正常走路。他尽最大努力不去理会这些,但最后,由于担心自己的视力越来越模糊,他去咨询了一位眼科医生,开始了一段令人沮丧的医学之旅:

我打电话去预约了一位医生进行咨询,见面后他甚至没有给我做检查。我才描述了一半的症状,他就举起手打断我:“我亲爱的朋友,你既不是耳炎,也不是中风……你的问题是尼古丁中毒。”

1936 年时,布达佩斯的医生会不会比七十年后纽约或伦敦的医生更糟糕?不倾听、不检查、固执己见、仓促下结论——所有这些都普遍存在,也很危险,现在的情况和过去没有两样[正如杰尔姆·格罗普曼(Jerome Groopman)在《医生如何思考》(How Doctors Think)中描述的那样]。完全可治疗的疾病也许会因为被忽视和误诊,最后为时已晚。如果考林蒂的第一位医生给他做了检查,他就会发现考林蒂患有小脑紊乱导致的协调障碍;如果他仔细观察考林蒂的眼睛,就会看到视乳头水肿——他的视神经乳头(也叫视盘)肿胀着——这是颅内压力过高的典型症状;如果他留意倾听病人的主诉,就不会这么漫不经心了:有这样严重的幻听和突然的意识损害必然是大脑皮层受损了。

- 《头骨环记》

但考林蒂是布达佩斯丰富多彩的咖啡馆文化的一部分,他的社交圈不仅包括作家和艺术家,还包括科学家和医生。这也许让他很难从自己的医生那里得到直言不讳的医学意见,因为他的医生也是他的朋友或同事。又过了几周,虽然考林蒂尽量不把那些症状放在心上,却开始被两段记忆所困扰:一段是关于一个死于脑瘤的年轻朋友,另一段是他曾经看过的一部电影,影片展示了伟大的神经外科先驱哈维·库欣(Harvey Cushing)医生为一名清醒的病人进行大脑手术的过程。

这时,考林蒂开始怀疑自己可能患有脑瘤,他坚持让之前那位眼科医生(同时也是他的朋友)仔细检查了他的视网膜。他对这一幕的生动叙述既令人震惊又富有讽刺意味,充分展示了他敏锐的观察力和绝佳的喜剧天赋。考林蒂的坚持让这位眼科医生有些吃惊,几个月前刚安慰过考林蒂的他现在拿出眼底镜开始做检查:当他弯下腰靠近我时,我感觉有个精密的小仪器在擦我的鼻子,还能听到他稍有些用力的呼吸声,他努力地贴近我进行检查。我等着他像往常那样安慰我:“没什么问题!你只要换一副新眼镜就好——这次要买结实一点的哦……”而实际上完全不是这么回事。我听到 H 医生突然吹了一声口哨……

他把眼底镜放在桌子上,把头歪向一边。我发现他庄重而惊愕地看着我,仿佛对他来说我突然变成了一个陌生人。

考林蒂突然就不再是他自己了,他不再是医生的熟人,也不再是一个平等的、有着恐惧和情感的人类,而是变成了一具标本。 H 医生“像昆虫学家无意中发现了梦寐以求的标本一样欣喜激动”。他跑出房间去召集同事们:

房间很快就被挤满了。助手、内科医生、医学生蜂拥而至,贪婪地抢夺着眼底镜。

教授也亲自到场,他面对着 H 医生说:“祝贺你!这是个非常令人钦佩的诊断!”

在医务人员互相祝贺的时候,考林蒂试图打断他们:

“先生们……!”我谨慎地说道。每个人都转过身来,仿佛他们刚刚意识到我也是他们中的一员,值得关注的不仅仅是我的视神经乳头,这个让我成为他们兴趣焦点的东西。

这一幕很有可能发生,也确实正发生在世界各地的医院里——医务人员突然聚焦在一种有趣的病理表现上,完全忘记了那位(或许已经吓坏了的)碰巧患有这种病的人。所有的医生都对此感到内疚,这就是为什么我们仍然需要一些以病人为主视角来描写的书。也正因如此,需要一位像考林蒂这样诙谐机智、观察力强、描述清晰的病人来提醒我们,在医生出现类似“研究动物标本”的狂喜时,患者是个人这一点是多么容易被遗忘。

但我们也要记住,在七十年前,诊断和定位脑肿瘤还是一门相当困难和精妙的艺术。20 世纪 30 年代还没有核磁共振或 CT 扫描,只有一些精细,有时又很危险的操作,比如向脑室内注入空气或从脑血管注射染料。

因此,考林蒂在几个月内从一个专家转诊到另一个专家,他的视力也越来越差。当他差不多快失明时,他进入了一个陌生世界,再也无法确定自己是否真的能看到东西:

我已经学会了通过光影的不断变化去揣测它们所对应的含义,并且调用自己的记忆去完善大致的效果。我渐渐习惯了自己所处的这种半昏暗的奇异世界,我几乎要开始喜欢上它了。我仍然能大致看清人的轮廓,我的想象力为它们提供了细节,就像画家去填满一个空画框一样。我试着通过观察一个人的声音和动作来描绘在我面前的那个人的脸……一想到自己可能已经瞎了,我就会被吓一跳。那些我以为自己看到的影像,或许只是我编造出来的梦里的东西。我可能只是在用人们的语言和声音来重建失去了的现实世界…… 我站在现实和想象的交界处,开始怀疑到底哪一个是真的。我的肉体之眼与心灵之眼渐渐融为了一体。

就在考林蒂处在即将永久失明的边缘时,维也纳著名神经学家奥托·普策(Otto Pótzl)终于对肿瘤做出了准确诊断,他建议立即手术。考林蒂在妻子的陪同下,乘坐火车前往瑞典,哈维·库欣的学生、全球顶尖神经外科医生之一的赫伯特·乌利韦克罗纳(Herbert Olivecrona)对他进行了面诊。

考林蒂对乌利韦克罗纳做了充满洞察力和反讽的描述,这是一种全新的、没有过多修饰性语言的描绘,完全不同于他以往那种绚丽生动的风格。一位冷静的斯堪的纳维亚神经外科医生的礼貌与矜持被巧妙地展现出来,与他这个典型的情绪化的中欧病人形成鲜明的对比。考林蒂终于可以放弃自己的矛盾、否认与疑虑,找到了一位他可以去信任,甚至可以去爱的医生。

乌利韦克罗纳告诉考林蒂,手术将持续好几个小时,但在手术过程中只会用到局部麻醉剂,因为大脑本身没有感觉神经,不会感到疼痛——而全身麻醉对于这种耗时漫长的手术来说风险太大。他补充说道,虽然大脑的某些部分对疼痛不敏感,但在受到刺激时,可能会唤起生动的视觉或听觉记忆。

考林蒂是这么描述最初钻颅骨的过程的:钢铁扎进我的头骨时发出一声地狱般的尖叫。它越来越快地从骨头里沉了下去,尖叫声每一秒都越来越大,越来越刺耳……突然,猛的一抽,声音停止了。

考林蒂听到有液体从头上涌出,他很想知道是血液还是脑脊液。然后,他被推进一间 X 光室,在那里医生把空气注入他的脑室,从而展现脑室的轮廓,以此来检测它们是怎样被肿瘤压迫的。

回到手术室后,考林蒂被固定住,面朝下趴在手术台上,手术有条不紊地开始了。他的一大块颅骨暴露在外,然后大部分被逐块移除。

[考林蒂感到]一阵紧张、一种压迫感,听到一些噼啪的爆裂声,以及可怕的扳裂声……像是某个东西坏了,发出沉闷的声音……这个过程重复了很多次……就像在一块一块地拆开一个木箱。

颅骨一旦被打开,所有疼痛都消失了——这本身就很矛盾地让人感到不安:不,我的大脑不会感到疼。也许这样更让人恼火。我宁愿它会感到疼。比任何真正的疼痛更让人害怕的是,我目前的处境看起来非常不真实。不真实之处在于:一个人躺在这里,头盖骨被打开,大脑暴露在外——他活生生地躺在这里,整件事情就很不真实……不真实、不可思议、不得体,一切都只为了能让他活下去——不仅仅是活着,还要有意识、头脑正常。

每隔一段时间,乌利韦克罗纳冷静而又和蔼的声音就会打断考林蒂的思路,为他进行解释,安慰他。考林蒂的恐惧渐渐消除了,随之而来的是平静与好奇。乌利韦克罗纳此时更像是维吉尔,引导着集诗人和病人于一身的考林蒂,在大脑的沟回和起伏间游走*。

手术进行了六七个小时后,考林蒂有了一段非凡的经历。这不是一场梦,因为他的意识完全清醒——尽管是在一种或许被改变了的意识状态下。他似乎正从手术室的天花板上方俯视着自己的身体,他走来走去,视野随之拉近推远:

我的脑海里出现了幻觉,我似乎在房间里自由地走动。只有一束光均匀地打在桌子上。乌利韦克罗纳……似乎正身体前倾……他前额上的头灯把一束光照进了我被打开的颅骨内部。他已经把淡黄色液体吸走了。小脑的脑叶似乎垂了下来,摇摇欲坠,我猜想我看到了被打开的肿瘤内部。为了止血,他用一根炽热的电针烧灼被切断的静脉。已经可以看到血管瘤(由血管组成的肿瘤),位于肿瘤的包囊里,略微偏向一侧。肿瘤本身看起来就像一个巨大的红色球体。在我看来,它跟一朵小型的花椰菜一样大。肿瘤表面的一些纹路构成了某种图案,就像雕刻成的浮雕。乌利韦克罗纳就要把它给毁了,真是个遗憾。

考林蒂的视觉或幻觉继续呈现出详尽的细节。他“看到”乌利韦克罗纳熟练地切除了肿瘤,医生咬着下唇专心致志,然后对手术关键部分的完成表示满意。

我不知道该怎么称呼这种强烈的视觉意象,考林蒂对实际发生的事情尽在掌握,并且能详细地将其描述出来。考林蒂自己使用了“幻觉”这个词,并且以空中视角俯视着自己的身体,这是非常典型的通常被称为“灵魂出窍”(OBEs)的经历。[这种灵魂出窍通常都和濒死体验(NDEs)有关,比如在心脏骤停或者在感知到即将来临的灾难时就会发生——并且它们与颞叶癫痫发作,以及脑部手术期间对颞叶的刺激有关。]

无论怎样,考林蒂似乎知道手术是成功的,肿瘤已经被切除,同时他的大脑没有受到任何损伤。或许乌利韦克罗纳跟他描述过这些场景,而考林蒂把他的话转为了幻觉。在这段耗费精力但又令人安心的经历之后,考林蒂沉沉地睡着了,直到回到自己的病床上才醒来。

技艺精湛的乌利韦克罗纳顺利地完成了手术——肿瘤被移除了,经检测确定是良性的,考林蒂也完全康复了,甚至连视力也得以恢复,医生们原以为他会永久失明。他可以继续阅读和写作了,怀着一种如释重负的感激之情,他迅速完成了《头骨环游记》,并把德语版的第一本书寄给救了他一命的外科医生。他继而又写完了另一本写作风格与方法都不尽相同的《天堂的报告》(The Heavenly Report),然后又开始写另一本《瓶中信》(Message in the Bottle)。1938 年 8 月,在他身体显然还很健康,也极富创造力的时候,考林蒂突然去世了,享年五十一岁。据说死因是他弯腰系鞋带时突然中风。

* 此处指涉《神曲》中维吉尔带领但丁游历地狱和炼狱的经历。

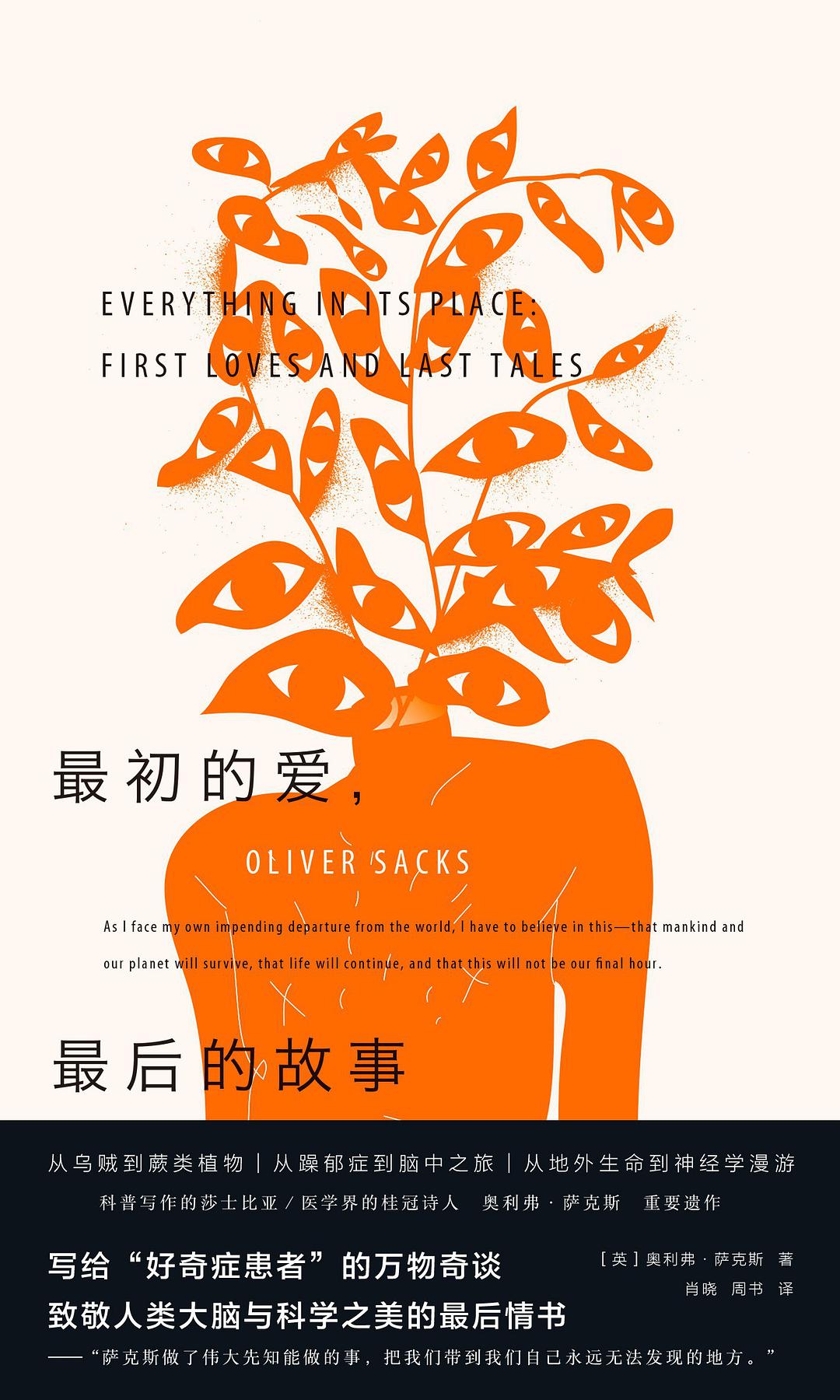

本文摘自《最初的爱,最后的故事》

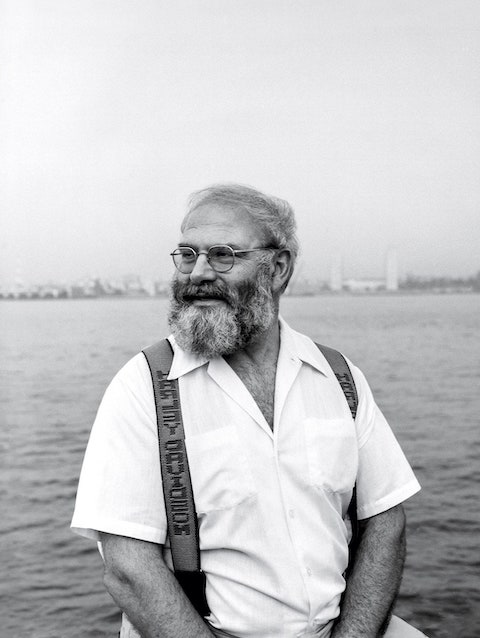

[英]奥利弗·萨克斯

肖晓 / 周书 译

一頁folio | 广西师范大学出版社

2021 年 7 月

题图来自 Jack B on Unsplash