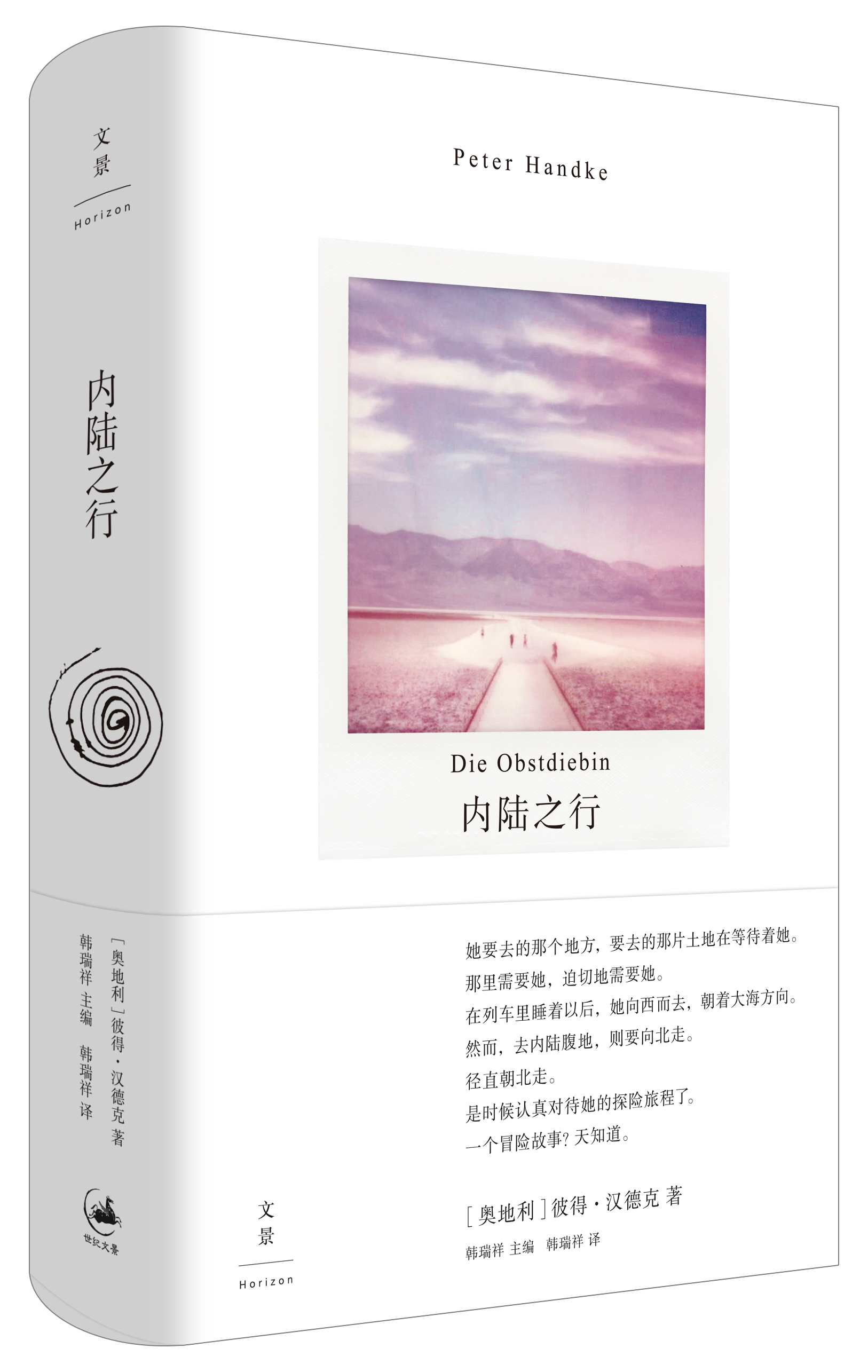

《内陆之行》是诺贝尔奖文学奖得主彼得·汉德克最新、最具创造力的长篇力作,他自称为“最后的史诗”。小说一开始,八月初美好的一天,一位住在巴黎郊外的老人离开了宁静的巴黎郊区住所,这个被森林包围的“无人湾”,去往他在皮卡第的乡间别墅。他边走边观察周围的环境,不时提到一个被他称为 “偷水果姑娘”的年轻女子,她似乎也踏上了前往法国北部的类似旅程。这个“偷水果姑娘”——读者后来知道她叫阿列克夏——起初似乎是他打算写或正在写的一部小说的主人公。她 25 岁,从青春期开始就一直“渴望逃离”,此刻刚从西伯利亚回来,马上又出门去寻找她的母亲。

在追寻她的脚步(无论是真实的还是想象的)、穿越法国内陆的过程中,叙述者正以自己的方式书写她,从而使小说得以诞生。叙述者一路上所看到的、所听到的、所闻到的、所感知的、所想象的构成了叙事的框架,没有什么惊天动地的经历和事件,只有一个个不起眼的瞬间和不足挂齿的印象,表面上似乎毫无关联,但却史诗般地汇聚成了一幅法国的现实图像。

以下经“世纪文景”授权发布。

从她位于奥尔良门附近的住宅望去,她可以看到街道另一边,看到一栋带阳台或平台的公寓房。在那里,如此密密麻麻地种植着灌木和树木,呈现出一整片树林的模样,从光秃秃的房子正面凸显出来,即使再敏锐的侦探目光也难以看到里面去。她一再从窗前望去,相信看到树林里有生灵,也就是有人在活动,不时地显露出一些人体部分,时而是一只手,时而是一张面孔,尽管这样一张面孔始终只露出面颊、一只耳朵。她无数次不由自主地朝着平台小树林里望去,却从未看到过一个完整的身影。每一次,每天清晨,她都会在那里重新寻找。终于有一天,似乎可以清清楚楚地看见那里有一个被寻找的男人、一个被寻找的女人,或者你要寻找的东西。她觉得望着邻居平台上的小树林,就像面对着阿拉伯花园:它们修整得极其讲究,同时植物生长得极其杂乱和交错,既吸引你的眼球,又拒你于门外。随着时间的推移,当你在这茂密的树林平台上看不到什么动静,更看不到风吹的动静,也没出现一个像图像谜一样的额头,一个胳膊肘时,这样一种寻找的观望会导致一个幻觉或者近乎幻觉的图像,一种别样的海市蜃楼。那里有一个静静地隐藏起来的生灵,好像就是一个活生生的人。

随即,她在自己身上也发现了这种寻找的目光,幻觉似的,或者不是,在维奥纳河畔,在南美草原,在北美草原,在维奥纳河畔的穹顶教堂里。从一个瞬间到另一个,她发誓要放弃寻找。是的,这是一个誓言,一种许愿——尽管随之而来的瞬间想法是,她每天的寻找“其实很美妙,令人兴奋”,与一部电影杰作不同,是另一种兴奋,另一种美妙。只是在这里的河谷低地树林里,最重要的不是发现一个陌生人,不管是男的还是女的。这就是说,结束了:这里,今天不再寻找了!没完没了地寻找,是的!但别再寻找了。她真的要向这样的——她的——寻找伸舌头了。

她坐在那里,一动不动,两腿始终伸在河谷低地池塘里,不是独自一人。当她终于无所事事,只是一个劲儿地蜷缩脚趾头时,好像有什么东西从深水里向她游过来,看不见,却把整个水面翻腾得涟漪荡漾,一直波及对岸。这是一只动物,可是什么样的呢?到了她面前,这家伙拐了个弯,翻起更大的波浪,但依然看不到影子,同样从部分轮廓也猜不出是什么,只见它像蛇一样拐来拐去地游到——从水面上连续不断弯弯曲曲的水波可以看出来——池塘中央,到了那里后,就再也看不到一丝迹象了。它潜入深水里了。然而,弯弯曲曲的波浪线荡起层层涟漪,漫延到平日几乎一动不动风平浪静的自然形成的池塘水面上,久久也不散去(只有一只蜻蜓不时轻轻地点水掠过)。偷水果姑娘坐在这里,浮想联翩,这是一条鲸鱼,不,是那条鲸鱼,它吞掉了先知约拿,那个在上帝面前口口声声叫喊着世界末日的人,三天以后又把他从肚子里吐到了岸上。她继续想象着,这条鲸鱼会继续让末日先知待在肚子里,永远不让他出来。如果它是冲着我来的,也应该这样做。这时她发觉,约拿的形象从旅程开始就形成了某种如同路标的东西。

她每天的寻找“其实很美妙,令人兴奋”,与一部电影杰作不同,是另一种兴奋,另一种美妙。

接下来,她在维奥纳河河谷低地里遇到的一个生灵又是一只动物。清晨以来,她看到过各种各样的动物。她此刻似乎只会看看而已,不会产生什么好奇的感觉,无论是一只野兔,一只狐狸,还是一头野猪,更不用说一只鹿,除非这只或那只动物让她觉得特别引人注目,而且她从未亲眼见过。一只野鸡在河谷低地的树林里飞来飞去,距离不远也不近,正好在古油画所谓的“中景”处,透视画法在古油画中已经存在并依然发挥着作用。尽管她还年轻,但她已经无数次碰到过野鸡,见过它们越过田野奔跑、受惊后猛地飞离远去的样子,尤其是飞起来的姿态,突然从灌木丛和田间犁沟里扶摇直上,伴随着声嘶力竭的叫声,因为受惊,或者不管什么。然而,她还从未看到过这种野鸡及其飞行方式。太阳略有保留地斜照在河谷低地里。在阳光照耀下,这只飞起来的野鸡的羽翼闪现出金色光芒。要是没有阳光照耀,它有可能绽放出更加灿烂的金光。金色野鸡并未受到惊吓。它久久地飞翔在桤树、枫树,以及河谷里显得更高大的山毛榉之间,没有任何嘶叫或声响。金色野鸡无声无息地飞翔着。它看上去如此之大,比她知道的野鸡至少大一倍。它在飞翔。它的飞行路线完全笔直,始终保持在一个水平面上,持续在树的半高处,更接近地面,而不是树梢,它不躲避任何树干和下面的树枝,不上也不下,更不会飞到一边去,它似乎已经预先计算好了飞行轨迹。它在半高处静静地直线飞行,好像要没完没了地持续下去。它横穿河谷低地树林。树林不断地延伸成许多树林,一片接着一片。这个飞行物时明时暗,变幻不定,从一种金色到另一种。金色野鸡的飞行与“箭一般的直线”相反。直线,是的。然而,真正呈现在她眼里的野鸡,飞得很缓慢,那样缓慢。后面的尾巴羽毛不正像一支箭,一支超长的、比野鸡躯体长得多的箭,一支长长的、绷得紧紧的、有羽毛的箭?的确如此。只是这支向后张开的箭仅用于控制和保持飞行路线。就这样,金色野鸡静静地、不慌不忙地飞行在它的直线上,选择它的通道。此时此刻,它依然飞行在河谷低地树干之间和树干后,因为我正在讲述偷水果姑娘的故事,也就是在那次飞行很久以后。从现实角度来看,那更多是一次短暂的、在她看来太过短暂的飞行。从此以后,她再也没看到过一只金色野鸡飞行了。直到今天,她再也没回去看看那只金色野鸡在她面前沿着它的飞行路线飞行的地方。然而,随着岁月逝去,在长满苔藓的河谷低地里,那个地方成了她一个可能的朝圣之地,无论她现在会不会专门去那里走走。

这些动物之后,终于出现了一个人,即使这人立刻又从她身旁超过。而且还是一个与动物有关的人。看见他之前,她已经听到了他的声音:某种像猫叫的声音。可话说回来,如果真是喵喵叫,那也是一种笨拙的喵喵叫。叫声只能是一个人发出的,一个模仿得很笨拙的人。这时一个人走过来。显而易见,他在寻找一只丢失的猫,不是妻子或者孩子让他找,就是他主动来找。猫的海报陪伴偷水果姑娘离开新城,然后逆流而上,穿过维奥纳河河谷。在这里,每隔百米就可以看到张贴在树干上的猫的照片。不管是否受到委托:这人显然在一丝不苟地寻找着消失了两个星期之久的小宠物。这是他的心愿。他不只是这样走出家门随便看看了事。他正儿八经出门去寻找,随身带着当地的详细地图。他细心地探寻着。他迫切地探寻着,与通常走走形式的寻找完全不同。他迫不及待地要找到这个丢失的家伙、这个迷失的家伙、这个孤零零地卧在什么地方的家伙,而且还要找到活的。你听一听他现在怎样朝着四面八方呼叫,听一听他询问她的声音。他站在她面前,急切地、几乎恳切地问她有没有……也许,至少有一个线索,比如一撮毛……(他拿出一份样本给她看,一撮深灰色的猫毛)。这一切表明,他不会放弃,今天不会,明天也不会,直到……当她帮不上忙时,他立刻就继续去寻找了,看样子很失望,甚至是愤怒,不仅对她失望,而且对整个人类失望,居然没有一个人,根本没有一个人关注这只下落不明、让他和家人感到如此痛心的动物。到了下一个河湾后面,他的呼叫声越发愤怒了,不是对猫,而是对自己和这个世界的愤怒。

从现实角度来看,那更多是一次短暂的、在她看来太过短暂的飞行。

她在河谷低地里还坐了一阵子。那条鲸鱼会不会再次在池塘里荡起涟漪?那只金色野鸡会不会如此平飞回来?那只丢失的猫会不会从灌木丛里窜出来,瞪着圆溜溜的眼睛,静静地注视着她?还有那只同样画在海报上的鹦鹉,它全身布满黄色条纹,离家飞走了。她会不会在一棵长满苔藓的枯树上发现它?她瞪大眼睛望去:什么也看不到。眼前一片空白。这时,她身上涌起一股力量,她感觉是这样。然而,她在这里竭力要做的,却超出了这种力量。她只能听到一只蟋蟀的唧唧声,既单调又生硬,回荡在大自然里。可前一天晚上在新城,是一群蟋蟀合唱,就像是从地下传出来的,一声声鸣唱,犹如一个地下合唱团。偷水果姑娘坐在这里,觉得从那以后似乎不止过去了一天。

到了再次上路的时候。谁这样说的?她的故事。相反,不是当下时间,不是现实时间。不对,同样是当下时间,同样是现实时间。她坐在这里的时候,河谷低地边缘的铁路线上有火车驶过,即使只有一列——午后几个钟头里,这条铁路其实很少有火车行驶,并非只在她的故事发生的时候如此。天空中持续地回响着飞机的隆隆声。更确切地说,声音并不大,正是因为响声如此连续不断,所以最终也就让人听而不闻了。这期间,反而可以更加清楚地听到,河谷低地尽头后面的公路上不断传来的过往车辆行驶的声音。河谷低地的苔藓无边无际密密麻麻地铺向四面八方。在一个地方,有一个比库尔迪芒什教堂大门锁孔大不了多少的透视孔,透过它,可以看到远处的马路。在一段中途时间里,这让她感到前所未有的惬意:多美妙,汽车车身的光亮总是从远处的马路上闪耀到河谷低地的阴暗里。车身的色彩游戏加入正在发生的事件之中,哪怕每次只是短暂地闪耀着光芒,时而蓝色,时而银灰色,时而红色。

她把湿乎乎的脚塞进鞋里,两只鞋的鞋带分别系上三个结。(既不允许是两个,也不允许是四个。)她站起来,弯着身子去拿提包和行李。就在这一刻,提包和行李就像自动变换了位置,离她而去,同时也被提得高高的,并非鬼使神差,而的确是被两只强劲有力、显然有着良好血液循环的男人的手提起来的。这可不是小偷,也不是强盗,这是不容置疑的。抬头一看,原来是她今天一早在塞日-蓬图瓦兹新城里碰到的那个小伙子。他在那里骑着轻便摩托车派送比萨或别的什么东西。他步行来到这里,暗暗地尾随着她,一直跟到这地方。她在这里不知何去何从,稀里糊涂地躺在草地上。他暗中跟着她,始终保持一定距离,当然也用不着刻意去躲避,一直跟到维奥纳河谷低地,在这里默默地等待着合适的时机。干什么的时机呢?帮她扛起行李的时机,陪她负重前行的时机。一言以蔽之,愿意为她效劳的时间,也是询问她的时间:欢不欢迎他陪伴她走一程;可不可以为她扛着行李,陪伴她继续走下去,如果有可能的话,直到夜晚,去夏斯,甚至到拉维勒泰特尔下方的维奥纳河源头,穿过法兰西岛,前往皮卡第。

她说了一声“噢!”,然后再也不说话了,一切顺其自然。同样,她容许这个与行李搬运工不同的小伙子与她并肩行走,让他别拖着沉重的脚步走在她后面。尽管他负重累累,但步子很轻盈,就像她一直以来的步伐一样。

他的突然出现并未让她感到惊恐,甚至连意外都说不上。与此同时,她已经做好了应对种种意外的准备。做好了准备?她期待意外,甚至相信意外,仿佛从她身旁这人身上只可能获得一个个善意的惊喜。

两人走了很久,谁也不说一句话,依旧逆流而上,继续行走在一条条羊肠小道上,行走在内河三角洲一座座破旧的木桥上。这些木桥被厚厚的苔藓地毯覆盖着,曲里拐弯地穿过维奥纳河谷低地。一旦羊肠小道变得太狭窄,容不下两人并肩行走,小伙子便不声不响地让她走在前面。到了往往只是由一块厚木板搭起的、没有栏杆的小桥上时,他就走在她前面,先试一试木板桥够不够结实。只要这女子需要人扶着,他立刻就把一只手伸向身后。

他为自己的行动换了装,与其说为了一次漫游或乡间远足,倒不如说周末休闲是他行动的中心,因为之前的工作日,从星期一到星期五,他曾在后方什么地方上班,也是如此着装的:灰色的夏装,三件套,马甲是黑色的,同样的材质,上面没有镀金的金属纽扣,白色无领衬衫,没戴礼帽(但也没戴早晨看到的送餐工作帽),没穿篮球运动皮鞋(尽管穿着假冒的品牌)。她觉得他看上去比骑在摩托车上时年龄要大。但后来又年轻了。他看上去像一个人,只是她怎么也想不起来像谁。埃米纳姆?不是。蒙哥马利·克利夫特?也不是。她的西伯利亚女性朋友?她笑起来,走了几步后又笑起来。他也没问为什么。

她期待意外,甚至相信意外,仿佛从她身旁这人身上只可能获得一个个善意的惊喜。

尽管是大白天,离天黑似乎还有好几个钟头,按照日期是八月初,但他们越接近源头,一片片本来就阴暗的河谷低地树林就变得越阴暗。她弄错了,或者一只乌鸫的啁啾正好深沉地变成了一只夜莺的鸣叫,唯独缺少第一只蝙蝠(在各种各样的苔藓地里,根本不可能看到一只燕子,更不用说一群燕子了)。野生植物越来越茂密,枯木也越来越多,横七竖八,东倒西歪,因此,不是太阳,而是日食的阴暗笼罩在河谷低地里。有一棵孤零零的树,也是独有的一棵,长得那样挺拔,树冠沐浴在阳光下,一棵橡树(这种树在河谷地区很少见)。两个人,她和他在同一时刻停住脚步,抬头望着不可企及的天空高处,望着沐浴在阳光下的橡树的树冠。

两人从如此阴暗的树林里走了出去,走向洒满阳光、树木稀少的草地。白天在那里迎接他们,一个夏日就是一个夏日,是某种让他们共同深吸一口气的东西。可以清楚地听见,他们异口同声地深吸了一口气。这样的情形发生在河谷低地突然变成开阔天空下的一个个小花园的地方,发生在快到夏斯之前。夏斯曾经是维奥纳河畔的一座小城,如今在不断扩大的河谷里成了一个不起眼的居民区,不再有一个城市的样子,昔日村庄的痕迹也荡然无存。但与此同时,这里几乎看不到新建筑,到处弥漫着一种暮气沉沉的哀伤氛围。

两人不约而同地数着步子向后退去——他退九步,她退十三步,或者反过来。他们这样向河谷低地树林道别——暂时:到了傍晚,即使还在漫长的夏日阳光照耀下,他们也会启程前往源头。他们不用说话,心照不宣。按照详细地图,最终没有小道和小桥,更不用说有路了,甚至也没了虚线标注的穿越可能,要靠他们自己摸索前进,冒着危险去尝试。

就目前而言:现在就是现在!广阔的天空下,弥漫着自由的空气,前后左右都是小花园,星罗棋布地点缀着河谷草地,相互之间又被宽阔的草地分开。花园里主要长着蔬菜和块根植物,有洋蓟和土豆。要说土豆,不禁让人想到,它们在风景画里是某种不合时宜的东西:这个情景浮现在他们眼前。很长时间内欧洲都没有种植土豆。后来说出这话的人就是小伙子:“土豆,它们可是画面中的错误。土豆是后来才由沃尔特· 罗利爵士从美洲漂洋过海引进的。罗利爵士当时还没出世呢!”于是,为这个故事,偷水果姑娘的陪伴者同时也获得了一个名字,为了两个人的插曲也应该叫这个名字:“Walter”或“Valter”,发音同“Vogel”(小鸟)一词开头的“V”。这也适合他的形象。“瓦尔特”和“阿列克夏”。

瓦尔特和阿列克夏向北朝着古老的夏斯走去,现在总是并肩行走在没有树木的河谷草地上。两人走在上面,空间无比宽阔。他们不是像一对情侣在走,而始终保持着一个无意的、十分自然的距离——没有什么比这个距离更自然的了。

要是没出现渐渐扩展为轨道群的铁轨,他们眼前的风景可能代表了另一个时代的风貌,一个按照通常纪年来说早就逝去的时代。这是因为,不仅夏斯教堂的高塔如今依然矗立在蔚蓝的天空下,八百年以来,七百年以来,或者五百年以来(它似乎一直这样矗立在灰色、黄色或者红色的天空下)。如今像数百年前一样,沿着河谷平原,也零散地分布着一座座石灰石和石膏石房子,还有一座座濒临坍塌的房子以及废墟,仿佛它们当初就已经是废墟,尽管在地方图像上可能只是位于另外的地方,被移动了,稍有偏差。“现在和几百年前一样?”“一样?”“没错。完全一样。”

题图来自 Markus Spiske on Unsplash