政府刊行公报,是公布法律、政令等的程序之一,所以,任何国家的政府公报都十分枯燥,读来味如嚼蜡。反过来说,公报的内容、语言不可带有丝毫诙谐幽默,否则就是轻慢。然而,在如此严肃的政府公报上,偶尔也能看到莫名其妙、奇怪诡谲的消息。战前日本政府公报附录刊登的“毛泽东”照片,就是其中一例。

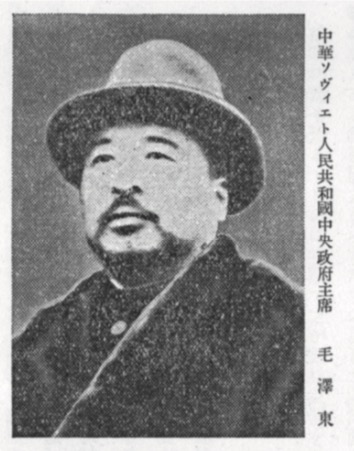

战前的日本政府公报曾有副刊(附录),称《周报》,每周出版一次。1937 年 8 月的《周报》载有如下照片(图1),注明其为“中华苏维埃人民共和国中央政府*主席毛泽东”。

这就是毛泽东?分明是个阔佬,或者某家公司的老板嘛。不会是哪个一贯中规中矩的书呆子开了个笨拙的玩笑吧?

- 《周报》载“毛泽东”照片

载于《周报》第 44 期(8 月 18 日)的这张照片,是一篇文章的插图;该文报道中国共产党及其所领导军队的最新动向,标题为《谈中国的共产党军队》(《“支那”共産軍を語る》),作者是“外务省情报部”。既然出自外务省,显然不是开玩笑。“情报部”之名,让人不由得联想到专门刺探、收集外国机密情报的间谍组织,但外务省 1921 年设立的这个机构,当时主要进行对内和对外宣传,并非间谍组织。不过,既然要对外宣传日本的外交形象、对内介绍国际动向,责任所在,收集外国情报自然也不遗余力。

当时,一个月前发生的卢沟桥事变已经演变为战争,战火已延烧到上海,并且越来越呈现出全面战争的趋势。在局势如此紧张的时候,负责准确把握和分析外国情报、国际局势的日本政府外务省属下的宣传机构,竟然在政府刊物发表文章,指称貌似阔佬的人是“毛泽东”。战前的日本人曾自诩对中国研究精透、世界第一,甚至比中国人还明白中国事,但却如此令人大跌眼镜。假如照片登在消遣性的三流杂志上,或许还可以说是失误,是开玩笑;但其载体虽称为“附录”,实际上却无疑是政府公报,其后果自然不同。放在现在,不仅会被媒体冷嘲热讽、笑掉大牙,而且也会被国民群起而攻之:专门收集外国情报的专家,竟然如此草率!然而,当时日本人几乎都不知道毛泽东的容貌是怎样的,所以没有人觉得这张照片上胖乎乎的“毛泽东”有什么不妥。我们现在看到这张照片之所以能笑出来,完全是因为毛泽东后来成了中国革命闻名于世的伟大领袖,他的照片、画像也随处可见。也就是说,我们不过是作为后人在嘲笑前人而已。

实际上,在当时,许多中国人也不知道毛泽东是何许人,对中国共产党(下文或略称“中共”“共产党”),绝大多数人也接触不到真实信息。因为,当时的国民党政权(南京国民政府)把共产党视作眼中钉,不仅加以严酷镇压,而且严密封锁对共产党的报道和介绍。共产党被骂作“共匪”“赤匪”,亦即十恶不赦的土匪集团;毛泽东也被称作“匪首”。有人据此判断他是土匪头目,但他做过什么、长什么模样,都无从知晓。

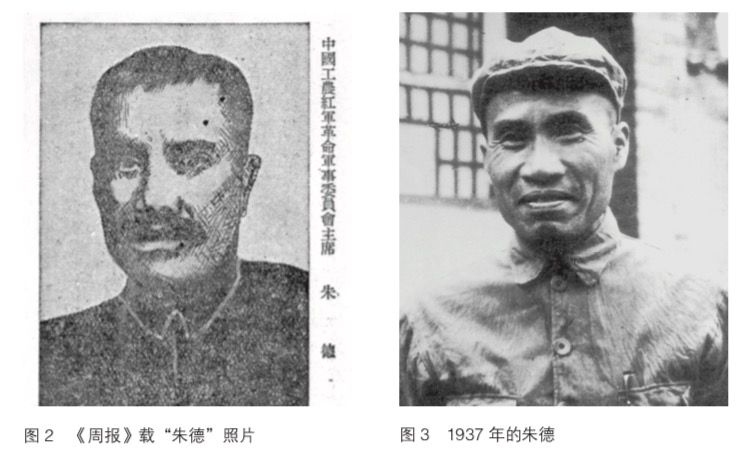

共产党领导的部队即红军的最高指挥官、毛泽东的盟友,是大名鼎鼎的朱德。“朱毛”原是二人姓氏的合称,却被传为某个“义匪”的名字,甚至被用来代称红军。人们对朱德也是一头雾水。《谈中国的共产党军队》一文也附有朱德的照片(图2),与 1937 年时朱德本人的照片(图3)比较可知,二者明显不同。《周报》的照片是否朱德,下文将作分析;但观其相貌,该照片的主人似乎强悍而又凶狠,俨然弗兰肯斯坦造出的怪物。

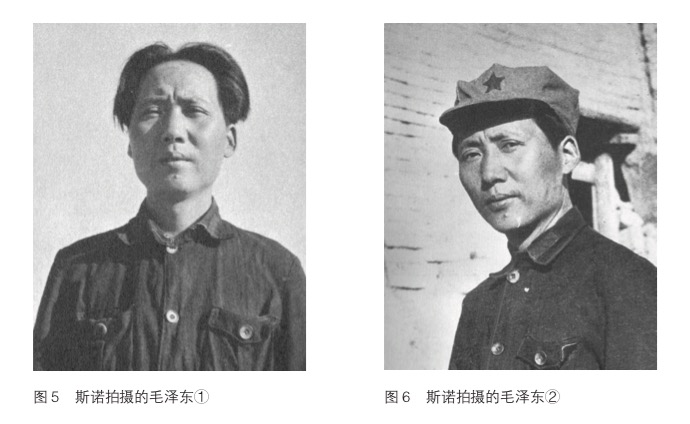

如上所述,我们在《周报》上看到毛泽东、朱德的照片,马上就看出不是他们本人而觉得可笑,是因为毛、朱后来逐渐为世人所知,并且赢得了政权。众所周知,他们所领导的共产党在卢沟桥事变后与蒋介石领导的国民党携手合作,打赢了抗日战争;而后又在与国民党的内战中取得胜利,建立了中华人民共和国;毛泽东的画像至今仍悬挂在北京的天安门城楼上。那么,是谁最早向世界介绍了毛泽东的生平和容貌?是谁拍了他的照片并将其传播到全世界?无须赘言,那就是美国记者埃德加·斯诺(Edgar Snow, 1905—1972)和他的著作《红星照耀中国》(Red Star over China, 1937&1938)。

1936 年夏,为采访笼罩在迷雾中的共产党及其领导人,斯诺从西安出发,进入了“红色中国”,即陕西省北部的革命根据地。他幸运地获准采访三个月,其间为毛泽东等共产党领导人拍摄了许多照片,并当面聆听毛泽东讲述他自己半生的经历。这次采访的成果,包括毛泽东自述生平在内,于 1937 年秋在英国、翌年初在美国出版后,立刻成为畅销书。这就是《红星照耀中国》。这部杰出的采访报告,第一次向世人展现了共产党领导人的形象,转述了毛泽东的自述和“长征”故事、共产党根据地人们的生活现状,出版后即为全世界读者带来了强烈震撼。

现在,中国自不必说,世界各国已出版的毛泽东传记不胜枚举。其中不乏细致准确的研究,也有瞎编乱造的,可谓良莠不齐、泥沙俱下。但是,无论对毛泽东是称赞还是诽谤,有关他出生和成长的记述,无不来自斯诺的《红星照耀中国》。因立场不同,有的作者对记述加以扩展、发挥,有的则不惜肆意歪曲,此类衍生本在不断引用、传播的过程中,又难免被添油加醋;但细心观察可知,其源头都是《红星照耀中国》。因为,在接受斯诺采访后,毛泽东再也没有向其他人完整讲述过他的经历。1939 年 5 月,毛泽东曾对萧三“翻古”,即谈起往事。萧三肯定做过记录,其中一部分或许写进他后来执笔的毛泽东传。不过,毛泽东断断续续的回忆,萧三却从未公开发表,这点与斯诺不同。唯一收录毛泽东口述自传的是《红星照耀中国》,这也是该书的可贵之处。

斯诺在采访中为毛泽东拍摄的照片,发表后也震惊了全世界,成为传世之作。现在,毛泽东最为全世界熟知的形象,无疑是挂在天安门城楼上的那幅画像;但那是他成为国家领导人之后的画像,最早问世的则是图 5、图 6 所示两张照片,都是斯诺在陕北根据地采访时拍摄的。

尤其是头戴八角帽的一张(图6),面容消瘦、精明强干,作为毛泽东年轻时期的照片,现在仍经常被印制在各种纪念品如护身符、贴纸上,中国人应该都看到过。也就是说,我们之所以对年轻的毛泽东有印象,都是因为斯诺在陕北的采访。

本书将要介绍的,是毛泽东在《红星照耀中国》刊行前尚不为世人所熟知的时期,人们对他的印象及对其生平的描述,以及这些描述等因《红星照耀中国》出版而被彻底颠覆的过程。

当然,毛泽东本人在《红星照耀中国》出版前后并没有什么改变。但《红星照耀中国》的出版,无疑彻底改变了外界对他的观感,就好像时代宠儿一觉醒来突然名扬天下。然而,在斯诺介绍毛泽东以前,人们如何认识毛泽东却鲜为人知,也没有相关研究加以探讨。

当然,现在要为毛泽东作传,已经具备条件,诸如他曾经在何时、何地做了什么,都已经有十分详尽的文献可查。比如中共中央文献研究室编《毛泽东年谱》,仅斯诺赴陕北采访的1936 年(毛泽东时年 43 岁)夏以前,就有长达 550 页的记述,可谓事无巨细,极尽周详。根据该年谱记述,我们不仅可以知道他 23 岁(1916 年)那年曾向朋友借阅过杂志,而且还可查到他朋友的姓名(萧子升,即萧瑜)、杂志名称(《甲寅》)、期号(第 11、12 期)、借阅日期(2 月 19 日)等;求学时回家省亲的日期也一清二楚。到底是中国!到底是中国的毛泽东研究!精细如此,令人叹为观止。但是,在毛泽东被视作伟大革命家以前,他曾被如何报道,有过怎样的传记、肖像等,该年谱却几乎没有提及。当然,如 1937 年日本政府公报曾刊载莫名其妙的“毛泽东”照片等,此类琐事就更不在该年谱视野之内了。

本书前半部分将依据当时的大量出版物、肖像资料等,探讨毛泽东是如何从迷雾中走进世人视野的;借用名著《红星照耀中国》的书名来说,就是他在人们印象中是如何成为冉冉升起的“红星”的。这些出版物等所呈现的毛泽东,恐怕连中国的读者和学者——甚至毛泽东本人——也见所未见、闻所未闻。

对本书作者而言,斯诺是令人仰止的巍峨高山,对他深怀崇敬之情;因此,模仿他的名著为本书取名,未免有狐假虎威之感,不无惶恐。本书就算是对他的致敬和纪念吧,还请读者原谅。假如本书能够发掘连他也未必了解的毛泽东的早年传记、呈现其所反映的毛泽东形象,并描述其如何形成、改变和传播(或未能传播),则熟知毛泽东的斯诺,甚至毛泽东本人或许也不会责备本书作者,甚至会说“当时怎么还有这事啊”。

最重要的是,明确当年人们如何认识毛泽东,以及这种认识的形成和传播过程,能够使我们重新认识如下史实。即我们现在知道的有关毛泽东(乃至其他历史人物)的各种信息、知识和形象,准确也好,扭曲甚或错误也罢,都是历史演变的产物。所谓历史产物,意味着是在过去某一历史阶段,依据该时代的特殊认识(或误解),经过加工、整理甚至改造、窜改而成。本书假如能使读者重新认识到毛泽东形象形成的历史特性,则作者将比得到斯诺的赞许还要高兴。

本书后半部分,将聚焦曾对毛泽东形象的形成起到决定性作用的斯诺对陕北的采访,及《红星照耀中国》出版后世界各地的反响,并对《红星照耀中国》的英、汉、俄、日等各种版本加以探讨。尽管《红星照耀中国》本身闻名于世,但斯诺采访陕北的过程如何,实际上却极少为人所知,在不少人的印象中,他前往陕北是为探险,甚至也有学者以为斯诺是只身勇闯陕北。

而关于《红星照耀中国》的影响,也有人认为,这部对理解中国革命曾经不可或缺的必读名著,现在已经没有价值。更有人对其极力诋毁,宣称斯诺上了毛泽东和中共的当尚不自知,完全成了中共宣传工作的棋子。其代表即风靡一时的张戎著《毛:不为人知的故事》(Jung Chang & Jon Halliday, Mao: The Unknown Story, 2005. 下文或略作《故事》)一书。关于《故事》所述是否信实,美国现代中国研究大家黎安友(Andrew Nathan)曾撰书评,用翡翠和塑料做比喻,道破其违背史实、耸人听闻。然而,媒体的娱乐性宣传来势汹汹,湮没了学者求实求真的评说,致使该书仍在全世界拥有众多信徒。既然《故事》将矛头指向斯诺,诬称他身为记者而沦为中共宣传工作的走卒,则本书探究《红星照耀中国》,也就必须考察此类说法是否失当;而如果确属失当,那么,被歪曲、隐瞒的斯诺采访陕北的经过和背景,也就必须通过史学方法认真地加以拨乱反正,并进而明确应该以怎样的态度、通过怎样的视角来阅读《红星照耀中国》。

回想起来,许多人曾经讨论《红星照耀中国》的记述是否真实,但却似乎没有人严肃探讨过不同国家、不同体制在不同时代对待该书的态度如何。本书将通过比对英文原著,再现该书的成书过程、斯诺的立场和思想在不同时期的变化,并介绍该书出版时所受到的并非全是赞许的评价;还将深入探究这部名著在与之关系密切的中国、苏联、日本曾受到怎样的对待和评价,进而介绍,该书在各国翻译和出版的过程如实反映了该国情况的变化。通过这样的探讨,许多读者或许对如下史实会感到意外和费解:在中华人民共和国曾长期难觅此书踪迹,而其俄文完整译本最终未能出版。

一本书竟然有如此戏剧般的遭遇,恰恰因为该书是名著,其影响力之大,足以改变读者和参与采访、出版、翻译的许多人的命运。名著一旦问世,其影响即不再受著者撰述意图的束缚,但能够反映不同时代、不同国家、不同体制变化的名著,也属于凤毛麟角。而《红星照耀中国》就属于此类名著。总之,本书后半部分并不打算介绍斯诺如何描述毛泽东本人,而是讲述《红星照耀中国》这部书是如何被创作、被修改、被翻译的,或者说是如何出现,又如何走上名著殿堂的。

关于《红星照耀中国》等一系列著作的作者斯诺,英文已有数种研究性传记出版,而中文读物、纪念文集更是不可胜数.其中尤其拔类超群的,是汉密尔顿和托马斯分别在涉猎散存美国各地的斯诺档案,并对相关人士反复采访后写成的《埃德加·斯诺传》,以及《冒险的岁月:埃德加·斯诺在中国》。本书有关斯诺的记述,不少以这两部书为据。然而,对于《红星照耀中国》英文版以外的各种现象,以及接受采访的中国共产党方面的情况,这两部书明显缺乏理解;而本书将在必要时对其加以补述。

此外,鉴于近年来阅读《红星照耀中国》的读者越来越少,有必要对这部名著的内容、结构先做简要介绍。不过,本书篇幅有限,勉强概括极易弄巧成拙,故仅在论述过程中、视需要随时做最低限度的叙述,还望读者谅解。下面让我们踏上时空旅程,首先探寻年轻时不为人知的毛泽东是一个怎样的人物。

*当为“中华苏维埃共和国临时中央政府”。——译者注

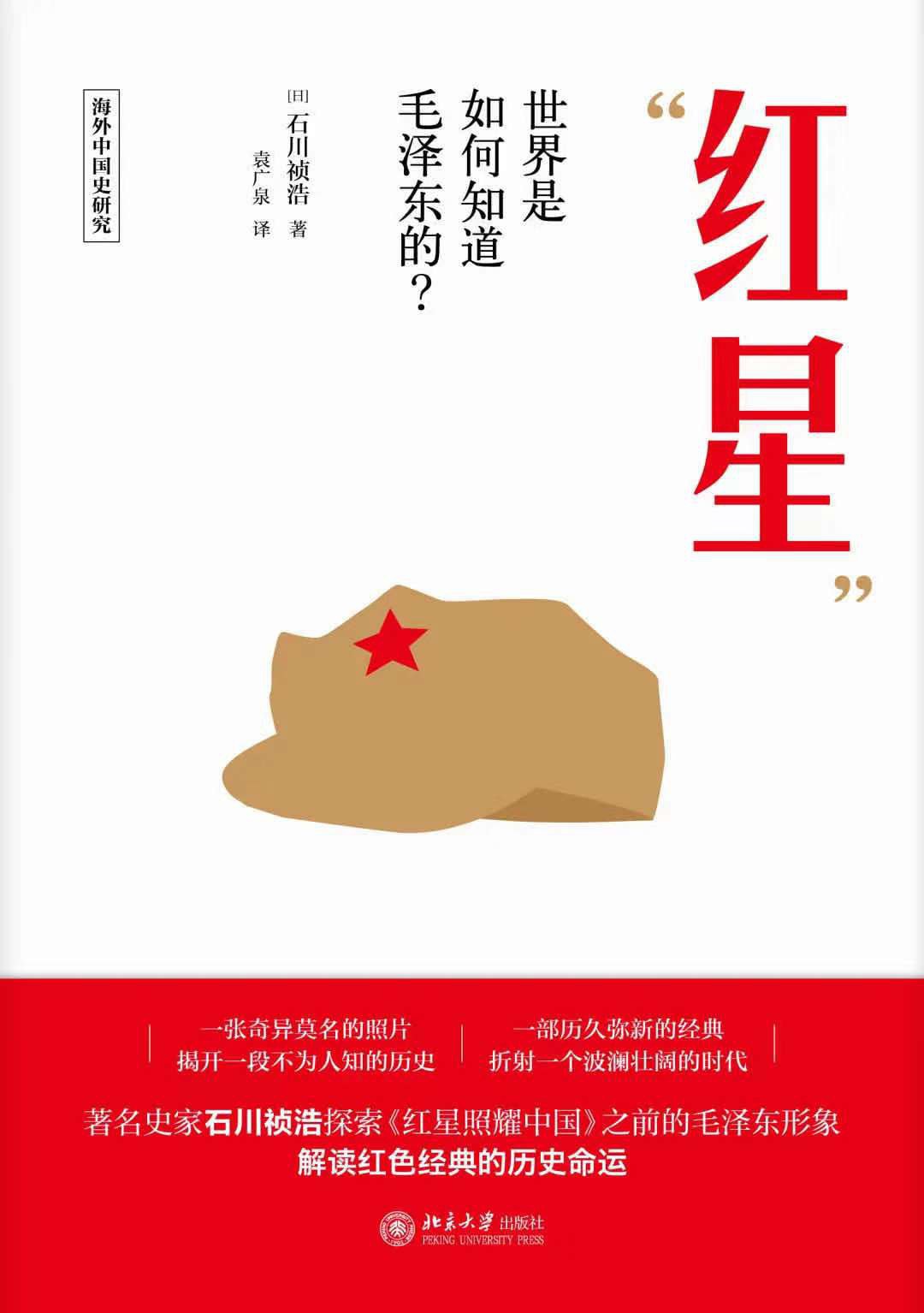

本文摘自《“红星”:世界是如何知道毛泽东的?》,注释从略

[日]石川祯浩

袁广泉 译

北京大学出版社

2021 年 6 月

题图来自 Kirill Sharkovski on Unsplash