文明促生出三种出类拔萃之人:美学家、英雄和圣人。这三种人都有倾向于超越或逾越社会一般准则的行为或追求。这些人通常会在人群中脱颖而出,即使他们——特别是圣人——具有谦虚和无私的优秀品质。换句话说,美学家、英雄和圣人都是个人主义者。或许有人会问,为什么要在《浪漫地理学》这样一本书中为他们单设一章?传统意义上的地理学不是关于“群体”以及“群体”的福祉与生存吗?我认为,地理学不仅是空间科学。地理学亦关乎对自然和文化的求索,既涉及对“群体”从在自然环境中生存到在人造环境中生存的转变的观察,亦涉及对“个体”从作为生物体到作为文化体的演进的探究。地理学家对这种转变与演进所进行的研究,通常停留在“群体”层面上,并将这些转变归因于非个人化的客观外力的影响。与之不同,我试图引入“个体”这个概念。这些极具个人性的个体的故事,更多地受到内在情感与理想的推动,更倾向于脱离群体之常规,简言之,更加浪漫。

01

美学家

人们对其所处的自然和建成环境中的杂乱程度有着不同的审美。热带森林的居民对热带森林以外的环境一无所知,所以也毫无疑问地欣赏其杂乱状态。与之形成对比的沙漠居民,更喜欢简单开放的空间。对于建成环境,北亚文明倾向于简洁,北京的紫禁城就是一个例子。南亚和东南亚文化则崇尚复杂,比如雕塑繁复的吴哥窟。在流线机械美学的影响下,西方的现代高级艺术崇尚简单,或至少是外表上的简单。对美学的追求,使得人类从自然之杂乱渐入文明之简明,从身体之繁重渐入精神之轻盈,从形态模糊的天然状态到形态分明的优雅姿态。

虽然复杂和简单两者可能被同时欣赏,但它们也标志着一种演进,一种从一端迈向另一端的渴望。这种演进之一,即从来自身体层面的生理需求,演进至来自精神层面的美与文明的追求。美国社会评论家卡米尔·帕格里亚通过比较两尊女性雕塑来解释这种演进:维伦多尔夫的维纳斯像(公元前 30000 年)和娜芙蒂蒂王后像(公元前 1350 年)。维伦多尔夫的维纳斯像是纯粹自然的状态——一个来自地层深处的地球之母女神。帕格里亚对这尊雕像的描述充满辱骂,描写她“只是感受,却不看亦不思考”;她是“失明的,失语的,失聪的,无手臂的,八字脚的……一个被下压的根茎”;她全身“没有直线,只有曲线和圆圈”;她是“无形的,陷在有毒的泥沼中”;她仅是“生命,因此肮脏”。

与之形成鲜明对比的是娜芙蒂蒂王后像,“对天神太阳神的崇拜战胜了对粗糙与可怖的大地之母的崇拜。所有肥胖、松弛、倦怠之形都消失了”。如果说维伦多尔夫的维纳斯像只关乎身体,那娜芙蒂蒂王后像则只关乎头脑。她的“面容闪耀着重生的光芒,像是永不落的太阳”。她的脖颈如此细长,像是快要断掉。娜芙蒂蒂王后的姿态向上方昂挺,“像架喷气机般冲入天际……她有着无与伦比的骨头”。她是由石头构建之物,“而维伦多尔夫的维纳斯则是土制的椭圆物,一个仿若微颤的水煮蛋的女人。娜芙蒂蒂王后则是一位由数学之美塑造的女性,一位因变得更加坚硬和鲜明而获得崇高品质的女性”。用以形容纤瘦和棱角分明之形的词是优雅。

“优雅”一词显然不止限于描述女性的姿态与时尚。这个词也可以被用来描述丹麦家具、格言警句和数学逻辑。当这个词被使用时,就暗示了一种优越性。优雅意味着贵族气质。那些崇尚优雅之人,鄙视松散、无形、杂乱和粘连之态,即那种充斥于拥有“低等秩序”的生活状态,那种属于原始族群或是劳动贫民的状态。但是,这些所谓的拥有“低等秩序”之人,却享受着那些优雅或优越之人所缺失的不受约束的活力。英国作家乔治·奥威尔一定是这一观点的赞同者。在其反乌托邦小说《一九八四》中,没有什么力量可以对抗专制的政党领导“老大哥”,除了那些有着笨拙蛮力的粗俗之人。当小说中的主角温斯顿·史密斯低头看到一个充满平凡生活气息的女性,这位被围困住的英雄心头燃起了一丝希望。

那个女人没有头脑,她只有强壮的胳膊、热情的心肠和多产的肚皮。他心里想她不知生过了多少子女。很可能有十五个。她曾经有过一次像野玫瑰一样鲜花怒放的时候,大概一年左右,接着就突然像受了精的果实一样膨胀起来,越来越硬,越红,越粗,此后她的一生就是洗衣服、擦地板、补袜子、烧饭,这样打扫缝补,先是为子女,后是为孙儿,没完没了,持续不断,整整干了三十年,到了最后,还在歌唱。

温斯顿以一种屈尊的口吻叙述着,但话语中似乎充满敬畏之情。或许有人会对温斯顿心中的敬畏充满不解。毕竟,他对这位平凡妇女的观察是居高临下的。他“下望”并“看到”了她,但这一动作暗示了两个阶级之间的距离和疏离。是否有可能,虚构人物温斯顿——或者小说的作者乔治·奥威尔——与劳动人民有过更为亲密的近距离接触?奥威尔曾自称为“中产阶级下层分子”,他也是伊顿公学的毕业生;奥威尔深信,劳动人民的身上有臭味,而仅仅这样的想法“就会让他生病”。然而,奥威尔决定挑战自己的感官极限,离开符合他出身的环境,即那个被清洗得干干净净的、茶杯叮当的世界。一天,他穿上破旧肮脏的衣服,出发去莱姆豪斯。在那里,他鼓起勇气走进一个普通外租公屋的昏暗门廊。租屋门口的广告上写着,这里有适合单身男子的“优质床铺”。进去之后——奥威尔在后来回忆时坦白——像是进入了一个恐怖的地下空间,“好似一个充满老鼠的排水道”。

- 《1984》

奥威尔是否认为,通过进入难民区可以找到解决社会弊病的答案,就像夏洛克·福尔摩斯认为,通过进入毒窑可以找到破解罪案的方法?甚至是否可以说,奥威尔的行为好似一种世纪末的颓废(fin-de-siècle)美学,即在异域找寻极限感知?显然,奥威尔寻找的美学绝不同于他所鄙视的“柔美诗学”。相反,他所渴求的是活力——那种可以为其无精打采的存在注入动力的,那种可以抵抗社会因过度理性而导致阴柔无力的原始生命力。

02

英雄

英雄,是指做事大胆,甚至不顾个人生命安危之人。英雄有多常见?“并不常见”大概是合理答案之一。因为生存本能通常是强大的,除此之外,这也与“群体”的特质密切相关。群体通常是谨慎而保守的,避免使某一个人凸显出来,成为例外。而从另一方面来看,若我们考虑到个体对获得肯定的渴求,“并非那么稀有”也是个可能的合理回答。在这种情况中,群体生活中的“社会认可”同样具有不可忽视的影响,虽然与第一种情况中对个体施加的作用有所不同。一个真正的英雄,当然与上述两种情况都不完全一致。正如下面的例子所展现的,英雄的行动既可能经过长时间的精心计划,亦可以是凭靠直觉与冲动而展开。

1975 年 10 月 10 日晚,在伊利诺伊州的富尔顿市,十八岁的布拉德利·旺达姆遭遇了一场严重的车祸。当时,他躺在前排的座位上昏迷不醒,车辆尾部已燃起熊熊大火。当路人比利·乔·麦卡洛赶到车旁边时,火势已蔓延至乘客座位的前部了。麦卡洛费了很大劲、冒着生命危险爬进车里,把旺达姆救了出来。没过多久整个车爆炸起火。虽然麦卡洛受了重伤并被严重烧伤,但他最终恢复了健康。

二十二岁的工人麦卡洛,后来被授予卡内基奖章——一项颁发给美国和加拿大境内展现无私英雄主义杰出行为的人的荣誉。1977 年共颁发了五十六个奖牌,其中有八人是追授。要获得卡内基奖章,该人必须经历失去生命的危险,且不与受害者直接相关,同时也并非从事如警察或救生员一类的职业,因为这类职业的职责即上文所述。

麦卡洛当时的反应毫无犹豫。一个年轻人如何能做到压制自身要活下去的生理要求?他的任务不只包括简单的单一步骤行动:他不得不爬进撞坏的汽车,费尽周折试图把受伤者解救出来。事实上,他当时随时都有可能转变想法,但其他想法的产生会阻碍其采取行动。无论他的肉体有多虚弱,想要放弃的诱惑多么强烈,他的精神战胜了那些冲动,这无疑使他成为一个英雄。但他也可以被称作一个浪漫的人吗?我认为他可以。事实上,所有真正的英雄都可以,因为他们的行为与社会期望不符,亦没有计算自我得失。换句话说,他们的行动缺乏“常识”,而日常生活之道,无论再怎么值得赞颂,也不是浪漫的。然而,麦卡洛的行动中缺失一项因素,使其无法进一步被称作浪漫主义者,即“求索”。

无论是那些寻找尼罗河源头,还是做些更不切实际的事——比如研究帝企鹅如何在南极的寒冬保护它们的蛋——的探险者,他们心甘情愿去经受巨大困难的动力,都来源于某种“求索”,也就是我眼中那些浪漫主义英雄所必备的特质。还有些探险家跟他们不太一样。虽然他们或许也会遭遇巨大的困难,他们却是受世俗欲望所驱动——找到金子,建立商业,或是扩展帝国统治。鉴于“19 世纪后半段是欧洲展开贪婪掠夺的时间”这样广为接受的观点,我们很难将理查德·方济各·伯顿,约翰·汉宁·斯皮克,亨利·莫顿·史丹利,以及戴维·利文斯通看作不受欧洲瓜分世界狂潮所影响的探险家。不可否认,他们都有人类的缺点,比如难于掩饰的虚荣心和好斗,但他们不算后期发生的帝国掠夺的一分子。在 19 世纪的五六十年代,这些英国探险者依然能够保留某些孩子气的天真和热情,而这些都使他们的探索之路显得充满浪漫气质。

为什么他们是前往非洲探险呢?其中是有历史原因的。非洲是离古希腊人和古罗马人最近的一片“黑暗”大陆,这些人的好奇心断断续续地传给他们的欧洲后裔。其中最常问的问题包括,“尼罗河的源头在哪里,它为什么这样流动呢?”荷马、希罗多德、亚历山大大帝和尼禄皇帝,以及后来的地理学家,都想要知道答案。但直到 19 世纪 70 年代,这些问题的答案才逐渐明晰。19 世纪地理学家将他们的好奇心从尼罗河的源头延伸到非洲大陆的整体地势,而对地势描述需要进行仔细的制图。在原始条件下,这一工作需要极度的耐心。约翰·汉宁·斯皮克整夜坐在恶劣的天气下等待云雾散开,以计算月球与地球表面的相对角度;亨利·莫顿·史丹利则为绘制出准确的地图而冒着健康与生命危险。

至于身体上经历的艰难险阻,可以想想五十三岁的戴维·利文斯通在寻找尼罗河源头时所经受的一切。1870 年 6 月,他进入一个今天的坦噶尼喀湖东边一百五十英里的国家。最初陪同他的三十五个搬运工,很多人丧生或遭遗弃,最后利文斯通的身边只剩下三个人。当他们穿越长满又长又硬的叶柄的棕榈树的山谷时,他们不得不踩着大象和水牛的足迹前行。“因此,他和他的同伴经常陷入深至大腿的大象的脚印坑里。路途太过艰辛,以至于连利文斯通这样敏锐的博物学家,都无法记录下许多他生平第一次看到的鸟类和猴子。”雨下得很大。每个晚上,他脱下衣服,用冒烟的火烤干。他因疟疾倒下过;每当吃的东西太硬,他都会出现急性消化不良且痔疮流血。“他那已被损坏的牙齿实在无法好好咀嚼青玉米和大象肉,这给他的胃带来巨大的负荷。这导致他经常出现胃灼热的情况。由于很多臼齿都松动了,他不得不在恶劣的环境中以粗暴的方式拔掉牙齿:他用一条‘结实的绳线’把牙齿绑住,然后再用重型手枪把拉直的绳线打断。”

若要人忍受身体上的折磨,那么换来的最好是某个世纪难题的答案;但有时候,并不需要如此宏大的“探求”来推动探险。即使是没有长远历史源头也没有辉煌探险收获的谜题,也能激发一场史诗般的英雄主义探险。拿艾普斯雷·薛瑞—葛拉德参与的一次被他后来描述成“世界最险恶的探险”来说吧。为什么要进行一场这样的探险?答案是:为了弄清楚胚胎企鹅蛋如何抵御严寒。本着这个科学目的(或者说,它只是一个借口?),在南极的隆冬季节,三名男子于 1911 年 6 月 22 日从罗伯特·法尔肯·斯科特探险队离开营地,向克罗泽角进发。起初,他们并没觉得寒冷那么糟糕。温度只有零下 47 华氏度。在薛瑞—葛拉德把他的手从手套里拿出来的刹那间,几乎“所有十个手指都冻伤了,几个小时内每个手指上都有两个或三个长约一英寸的大水泡。在接下来很多天,这些水泡都疼得不得了”。而关于天气如何寒冷,薛瑞—葛拉德这样写道,在温暖的帐篷里吃过早餐的他,刚走到外面抬头看看四周,就发现他的头动不了了。“我站着的时候,衣服冻得僵硬——也就十五秒的时间。此后的四个小时,我都要昂着头拉拽仪器。从那以后,我们所有人都小心翼翼地在身体冻僵之前,提前摆好弯腰拉拽的动作。”严寒对人的折磨极其残酷,但一片漆黑的环境使旅途更像地狱。

- John Singer Sargent. (1870) Schreckhorn, Eismeer (from "Splendid Mountain Watercolours" Sketchbook)

我不认为同为零下 70 华氏度的白日会像黑夜这样糟糕。因为至少在日光之下你能看见你在往哪儿走,知道你踩在哪儿,可以看清你来程时踏进柔软白雪里的脚印,然后顺着它们原路返回那存放着剩下行李的地方。在日光之下,你也可以读指南针定向,而不需要翻开三四个不同的盒子只为找一支干火柴。

直到今天,都有登山员、极地探险者和深海潜水员心甘情愿冒着危险克服困难,只为实现那些几乎没有经济或科学研究价值的目标。既然如此,早期和如今的英雄式冒险活动之间是否存在区别?我相信区别是有的。与现代世俗的探险者不同,那些维多利亚时代和爱德华时代的探险者,因为受到中世纪的骑士精神以及通过痛苦获得救赎的基督教信仰的浸染,在今天看来更加浪漫。对于像戴维·利文斯通和沃尔特·司各特爵士这样的人来说,站在道德的高地与成为第一个发现尼罗河源头或者第一个抵达南极的人一样重要。不可否认,与他们相比,我们现代人充满了怀疑态度,因为我们习惯于猜想他人的低级动机。这种只看到同伴身上的脆弱而非力量、自私而非美德的习惯,是我们同他们的另一个重要区别。阅读薛瑞—葛拉德的记录,我被探险队员之间相互的尊敬和仰慕所打动。薛瑞—葛拉德是这么写比尔·威尔逊的:

我无法客观地评价他的价值。如果你了解他,你无法喜欢上他,而是会爱上他。比尔是情操高贵之人。如果你问我他身上有什么特质使他比别人更有用、更可爱,我想我会说,他从没有一刻不是大公无私、为他人着想。

我们大概会在一份讣告,而不是一部严肃的科学探险叙述中,滔滔不绝地赞美他人。实际上,对威尔逊的高度赞扬不止出现了一次,而是在整部探险纪实中被多次提及;威尔逊也不是唯一的英雄,探险纪实中还有其他一些同样令人敬佩的人。另一个区别是,早期探险家对于人类已经达到其他动物无法企及的道德高地的观点深信不疑。当代人却不这么认为。当唯利是图与狡诈邪恶使我们失去了对人性的信心,我们开始在动物中找寻模范的道德行为。薛瑞—葛拉德完全不会同意当代人的想法。他会认为,我们的观点是无可救药的多愁善感。以下是他眼中的南极洲阿德利企鹅:

阿德利企鹅的生活,可算是世界上最粗野却也是最成功的一种。若是它们的群体中确有一心向善的好企鹅,估计也已经死光了。看看它们下海的场景吧。五六十只激动的企鹅聚集在冰块的边缘,望着脚下的海水并互相讲述下海将多么美好,以及有多么丰盛的晚餐在那里等着它们。但是,所有这些都只是说说而已:所有的企鹅都很担心一件可怕的事,那就是海豹在等着吃第一个跳入海中的勇者。根据我们的理论,真正高尚的企鹅大概会说,“让我先跳;即使我被吃掉也算是无私地死去,我愿意为了同伴牺牲自己的生命”;按照这种逻辑,所有最高尚的鸟儿最后都死光了。事实上,它们是在试图说服一个心理防线较弱的伙伴跳下去:如果游说不成功,它们会匆忙通过一个征兵法,然后强硬地把它推下去。然后——砰砰砰,其他企鹅才会手忙脚乱地跳下海。

人类向动物学习,究竟对我们意味着什么?如果动物的目标是生存和繁衍后代,这也应该成为我们的目标吗?这么说当然是极端情况。作为人,我们大可以说,我们还有其他目标。目标之一是浪漫的超越,即超越那种对生存和舒适生活的渴望。但这种超越又是为了什么呢?对于英雄而言——或者更具体点说,对于地理学探险英雄而言——这种超越,是为了解决一个地理难题;是为了测试一个人的忍耐极限;是为了检视精神是否可以战胜脆弱的肉体。这种超越,是为了体验那些宏伟又令人陶醉的事物——我们或许只有在南北极地、最高的山峰、最深的海沟、最茂密的丛林或最贫瘠的沙漠中才能找到它们——即使有可能需要以生命作为代价。

03

圣人

如果对圣人是否也可浪漫有任何怀疑的话,那么我们就必须了解一下亚西西的圣方济各。他将自己视作穿着闪亮盔甲的骑士的想法,是浪漫甚至有些幼稚的。他曾向母亲夸口道:“你知道吗?我要成为一位伟大的骑士,然后迎娶一位为我生下许多孩子的公主。”他的母亲听到这话必定觉得他过度天真但又是可爱的。这种骑士理想深埋在方济各的性格里,并未随着他年龄的增长而消退。方济各对女性的态度也始终不渝,并受到其时达到高峰的圣母崇拜的影响。对方济各来说,礼貌,是一种上帝的属性;这种品质必须为他所创造的万物延续,即使深藏不现。方济各甚至向绵羊鞠躬致敬;而当他因视力缺陷必须在脸上接受火疗时,他恳请火焰兄弟(Brother Fire)文雅有礼。有人也许会认为,被上帝自己诅咒的毒蛇,不需要拥有良好的举止;但并非如此,在方济各看来,蛇以及其他爬行动物都必须彬彬有礼。若要体会方济各在世间万物中传播礼仪方面达到了如何程度,不妨拿 18 世纪的瑞典植物学家卡尔·林奈作为对比。有人或许会认为,这位现代生物分类学之父,会避免对其研究对象进行价值、善恶的评断。林奈大体上是做到了,但他不能抗拒自己对爬行动物发出责难。他认为,爬行动物的“愚蠢、讨厌、邪恶来自它们的冷血身体、暗淡颜色、软骨骨架、污秽皮肤、凶猛外表、狡猾眼神、刺鼻气味、刺耳声音、肮脏居所,还有可憎毒液”。

方济各对世间万物——甚至对世间之人——的尊重,实际上来之不易。孩童时期,他拥有成为骑士的高贵理想;少年时期,他成为乐享锦衣玉食的骑士。他曾是一个试图避免接近任何丑陋、病痛、残疾、穷困事物的人;一个非常挑剔的人;一个身着华服骑在骏马上、沉溺于自身美色及朋友的赞美之言的人。然而,足够的自省让方济各鄙视自己的俗气。他认为,这些俗艳造就了罪恶,而这世上绝没有任何比罪恶更为丑陋和令人作呕之事。年少的方济各曾听到天父之音,后者提醒他世间万物的美丽——事实上,方济各生性热爱美好的事物,这样的谏言并不必要。但是某天,天父之音发生了变化,提示他去追寻精神的高度。为此,他必须经历苦难。何为苦难?崇尚美丽、享受锦衣玉食之人,需要克服曾经让他厌恶的乞丐怖人的恶臭、丑恶的疾病,以及聚集在其污秽衣服下的害虫。一次严峻的考验发生在方济各骑马遇到一位麻风病人的时候。他在那一刻做了些什么?他并没有掉转马头,相反,他下马来到满脸脓疮的麻风病人面前,“抓住了他的手,并用他的嘴唇——那曾经高傲的嘴唇——亲吻在麻风病人的腐肉上”。据说,方济各瞬间感受到一种无比的喜悦。

- St. Francis of Assisi by Philip Fruytiers

亚西西的圣方济各是那个时代的伟大人物。在现代人的眼中,亲吻麻风病人不是一项天父对圣徒的测试,而方济各的举动甚至会被认为是在作秀。“方济各”也存在于当代。当今的自然爱好者会把他看作亲近自然的精神领袖。拥抱树木?我可以想象方济各会做出这样的事情。拯救双髻鲨?同样如此。但是,相似的行为背后的动机并不相同。方济各呵护自然万物,因为上帝是这样做的。我们对自然万物的关怀,则是基于一种我们对生态多样性之重要性的认知,也就是其于生态健康的重要性,以及从长远角度来看,对人类生存发展的重要性。我们只能说,当今的自然爱好者和环境主义者是明智的,而不是浪漫的。

我们沉浸于为平等与社会公正之事疾呼,相关主题的论述足以堆满许多书架——这涉及我们有别于方济各的另一个方面。与我们不同,方济各从来没有用言语提及这些。他对人人生来平等的信仰,体现在他亲吻麻风病人的举动;他对世间万物平等的信仰,体现在他施礼于绵羊的行为。对方济各而言,一个人在街市上的所作所为,比他在圣所里的言论重要得多。因此,方济各与我们的不同建立在另一种宗旨——信仰之上。

现代的社会改革者和革命者力图纠正错误、树立正义,而不明行为背后的原因。在黑暗的时刻,他们或许会问自己:“是否我如此渴求之物不过是我的个人喜好?我是否只是简单地追随着这个时代的道德风潮?”方济各和他的追随者们不会为这些问题烦恼,因为,公正根植于他们对“公正的天主”的信念之中。在世间寻求“公正”是一种探求——甚至是一种不切实际的探求——虽然诱人却高不可攀,就像上帝一样迷人却又不可触及。

现在,我来讲讲现代美国的一位圣人,多萝西·戴伊(1897—1980 年)。她的性格和生活经历与方济各截然不同——这恰好印证了我的观点,即圣人都是令人兴奋地各具特色,而坏人却是令人厌倦地一致不变。青年时代的戴伊投身社会主义事业。她不知厌倦地去改进穷人的生活条件,但深知贫穷绝不只是一种社会范畴:相反,她试图设想作为这个女乞丐或是那个男流浪汉的感受,以及他们如何能够忍受以这样的方式生存——在她看来,以那样的方式生活,需要远超过其自身所能承受的忍耐力。戴伊天资聪慧且雄心满满。纽约的学者朋友们鼓励她以手中的纸笔作为武器,不久后,她就成了一名成功的记者和传记作家。在文学创作的成就之上,炽热的爱情也进入了她的生活。她遇到了一位名叫福斯特的男人。他们生活在一起,相互尊重并深爱对方。女儿的降生给他们——特别是作为母亲的戴伊——带来了巨大的幸福。一切都美满顺利。尽管如此,某种超越性的东西总是萦绕在她心头——那是一种遥远而不可把握的真实,却又让其他一切事物显得不够真实。1927 年,她进入了天主教会。

对世界而言,多萝西·戴伊最为人知的成就是她在 1933 年创办了《天主教工人》。到了 20 世纪 40 年代,这份新闻报刊开始产生全国范围的影响,特别是在如何通过食物种植来满足本地需求、加强社区联系,以及将道德的敏感度和严肃性注入社区生活等方面。她所做的这些事情自然对社会有着积极意义,但除此之外,另一个有关人类心理的议题是:多萝西·戴伊是否是一个真正的好人——一位圣人?对我而言,这个问题已经在美国作家罗伯特·克勒斯所讲述的一件轶事中被回答了。1952 年,克勒斯是一位想要放弃从医的医学学生——换言之,他是一个对未来感到迷茫的年轻人。他来到“天主教工人”机构位于曼哈顿的施粥场,想着自己或许可以在那做一些志愿者工作。有一次,他遇到当时已经在学术圈和宗教圈满怀声誉的多萝西·戴伊,她正在倾听一位显然已经喝醉酒的中年妇女讲话。从他所站的地方,克勒斯能够看到戴伊与醉酒女子之前的交流并没有取得多少进展。尽管如此,戴伊仍专心地聆听着,直到她看到了克勒斯,才问了醉酒女子是否可以打断一下正在进行的谈话。然后,戴伊转身询问克勒斯,“你要和我们之中的一位讲话吗?”不是“与我”,而是“与我们之中的一位”。

方济各曾亲吻了一位麻风病人。多萝西·戴伊虽然没有做过一模一样的事情,但她曾不太情愿地亲吻了街上一位醉酒妇女那唾沫横飞的嘴,因为这是来自那个妇女的要求。我们现代人都会对这样戏剧的情景感到怀疑和不解。对我们而言,善良体现在一些细小的瞬间行为上。“你要和我们之中的一位讲话吗?”就是这样的一种行为。在这些时刻——这些如此迅速和看似平凡的时刻——多萝西·戴伊显示了自己是一位真正的圣人。

但是,为什么要说她浪漫呢?她或许会拒绝被贴上这个标签,因为这个词更多地会被用在那些上流人的身上,而与圣人毫无关系。那为什么还要用浪漫这个词呢?一个原因是这个词所蕴含的“魅力”(glamor)的意味:极富魅力——像电影明星般富于魅力的——因而浪漫。另一个原因是这个词所传达出的“优越”(superiority)的意味,即与普通人相比生活在一个更高的阶层。事实上,圣人与我们这些凡人不同。他们更具活力,所以看起来更为生动、多彩、充满魅力。凡人想要一个美满的家庭、一份优厚的工作;凡人渴望被人认可,追逐着那些可以触及的愉———比如完美的性爱、公园的散步,还有那伴着音乐的烛光晚餐。作为人类,圣人无疑也同样喜欢这些愉悦;但他们区别于我们的,是这些愉悦在本质上无法让他们感到满足和真实。多萝西·戴伊确实就是这样。圣人追逐着其他一些东西——一些不可触及以及几乎不可能用语言描绘的东西——但这些东西是至高无上的真实、终极的乐趣。尽管这条追逐至真之物的道路遍布艰难险阻——比如苦难甚至死亡——但是,与圣人所能获得的终极快乐相比,一切都无关紧要。在一种向着“极致经验”前行的不可替代的力量的驱动下,一个人会平静地漠视那些世俗之愉悦与社会之常规。这就是圣人拥有浪漫气质的原因。

本文摘自《浪漫地理学:追寻崇高景观》

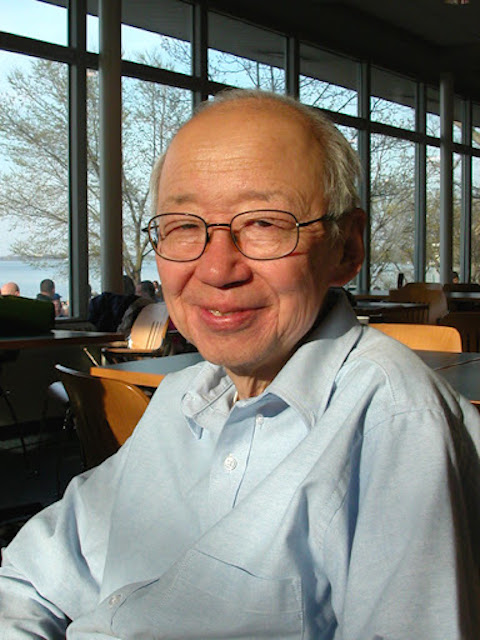

[美]段义孚

陆小璇 译

译林出版社

2021 年 8 月

题图为 Caspar David Friedrich. (1825) Northern Landscape, Spring