《眉语》杂志创刊于 1914 年 10 月,结束于 1916 年 3 月,每月月初发行,共计出刊 18 期,主编为高剑华女士,由上海新学会社印行,每本售价大洋四角。此在清末民初报刊大潮中短暂出现的杂志,不论就其鸳鸯蝴蝶派的“小说杂志”定位,或是由女性编辑、以女性为主要读者的“女性杂志”定位而言,都被史家归类为次要且边缘。

而其最为人知的历史显影,乃是鲁迅发表在 1931 年《上海文艺之一瞥》中一段极尽批评的文字:

这时新的才子+佳人小说便又流行起来,但佳人已是良家女子了,和才子相悦相恋,分拆不开,柳荫花下,像一对蝴蝶、一双鸳鸯一样,但有时因为严亲,或者因为薄命,也竟至于偶见悲剧的结局,不再都成神仙了——这实在不能不说是一个大进步。到了近来是在制造兼可擦脸的牙粉了的天虚我生先生所编的月刊杂志《眉语》出现的时候,是这鸳鸯蝴蝶式文学的极盛时期。后来《眉语》虽遭禁止,势力却并不消退,直待《新青年》盛行起来,这才受了打击。

鲁迅在此以相当嘲讽的口吻,评论才子佳人式的旧言情小说,如何“进步”到鸳鸯蝴蝶派的新哀情小说,而《眉语》月刊杂志正是鸳蝴派文学风行鼎盛时期的代表。

《眉语》共计十八期的封面,皆为清雅秀丽的女子,多数穿着彼时流行的“文明新装”,加上凤仙高领、燕尾刘海等时尚细节,少数以纱縠轻掩裸体。其封面画标题可归纳如下,括号中为可考之封面创作者或该期在刊物封面上特别强调的照相印刷技术:

第一期:清白女儿身(郑曼陀)

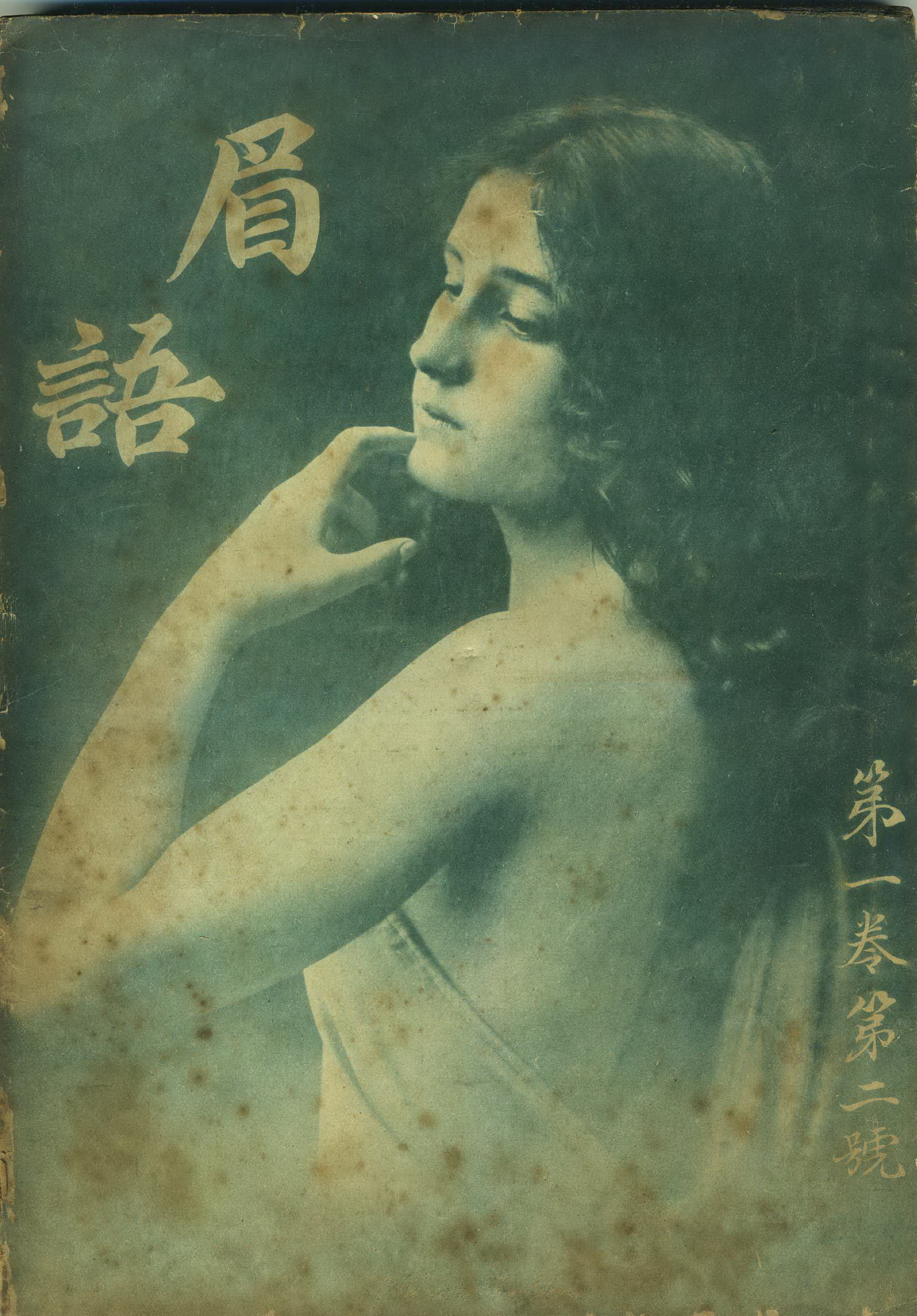

第二期:人面花光(张般若)

第三期:玉雪争辉(蓝天)

第四期:凭栏寄相思(张般若)

第五期:缥缈仙子(张公威)

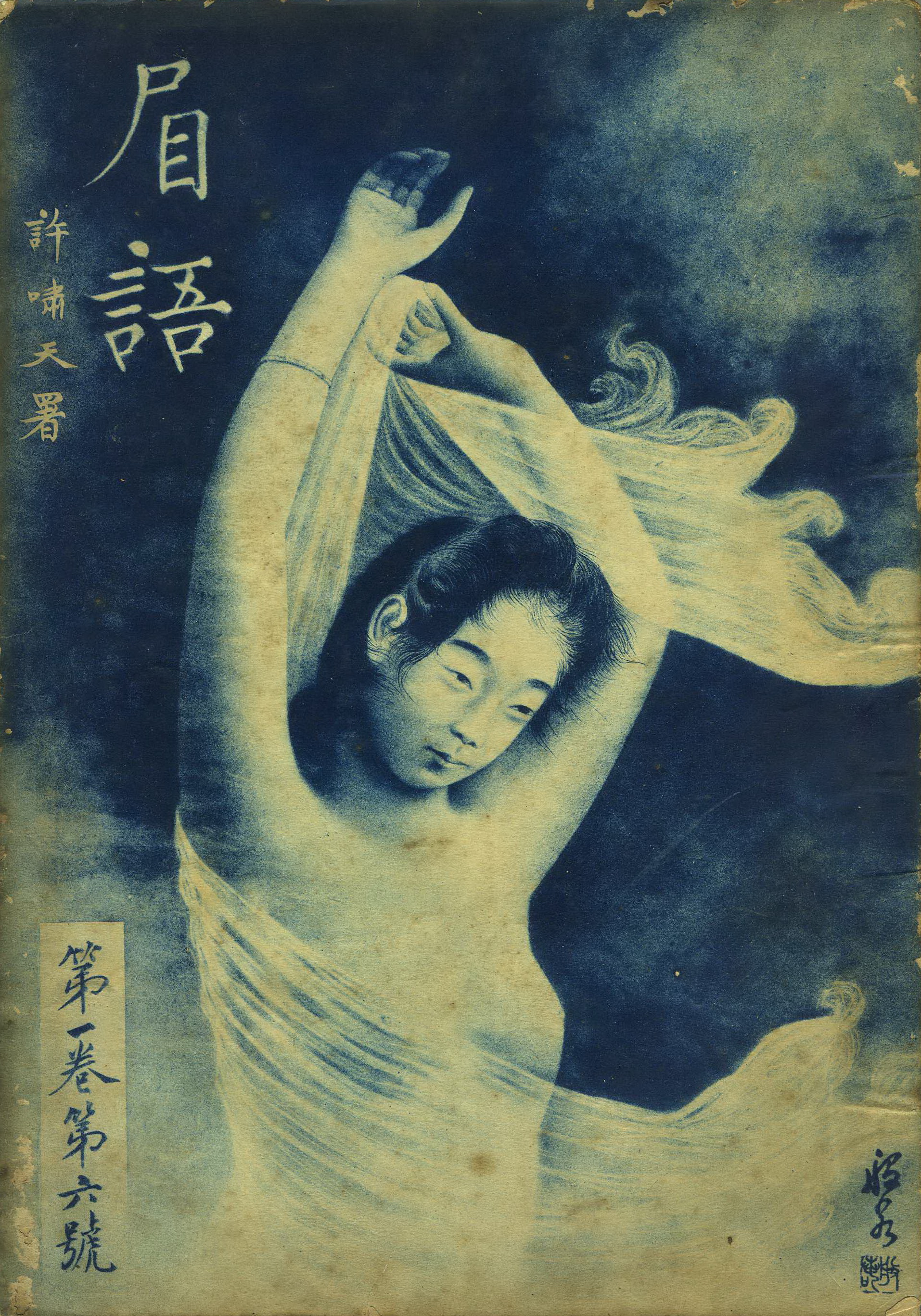

第六期:兰汤浴倦图(张公威)

第七期:望郎归(蓝天)

第八期:迎风玉立(但望旦)

第九期:佳人进果(但望旦)

第十期:人面花光相映红(但望旦)

第十一期:惜花春起早(但望旦)

第十二期:红窗闲倚(但望旦)

第十三期:拈花微笑(珂罗版)

第十四期:回头却顾兰汤笑(珂罗版)

第十五期:支颐沉思图(宗琬)

第十六期:玉砌迎凉图

第十七期:停针忆远人

第十八期:惊鸿一瞥(胡伯翔)

然而这些充满传统仕女图联想的古典标题,对应的却非一成不变、静态被动的女性图像。在《眉语》小说杂志封面上出现的“时装美女”,充分凸显出“时尚—现代性”(la mode 与 la modernitè)的联结(时尚早已折进了现代性之中,现代性总已是时尚现代性),让《眉语》的“时间感性”出现在以“月眉”为题的新旧折叠之中,乃是以出刊日为刊名的“新”杂志命名方式(阳历每月月初出刊),绕个弯折叠“旧”的“双眉”:阴历“上弦月”与女性面容之提喻。如前所分析,与《青年杂志》创刊号同年同月发行的第十二期《眉语》,乃是以出刊日期“乙卯九月”的阳历—阴历折叠,搭配封面上时装美人的“服装—发式—身体姿态”关系配置(另一种时间的绉折)。诚如魏绍昌在《我看鸳鸯蝴蝶派》中的细致观察:

因为一二十年代彩色图版尚未普及,杂志封面的题名与底版,虽已有套色,图片基本上还是单色,而且绘画多于照片,画的大多是当时的时装妇女。如果将一十年代出版的《小说时报》、《眉语》和二十年代出版的《半月》《社会之花》的封面相比对照、就能区别出十年之隔,妇女的发式、服装有着明显不同的变化。

杂志封面的“十年之隔”,不仅隔出了不同的服装发式,也隔出了绘画与照片、“时装美人”与“摩登女郎”。若是我们把“隔”当成“区(曲)别且连续”的变化而非“区别且分离”的断裂,那我们是否可以把当代相关研究过多投注于“摩登女郎”的焦点,暂时转到往前“十年之隔”的“时装美人”,看这些《凭栏寄相思》《人面花光相映红》的“老旧”鸳蝶杂志封面,如何有可能给出“时尚现代性”的绉折运动。以下我们将从《眉语》最具争议性的创刊裸体封面《清白女儿身》出发,以相互比较、相互折叠的方式带到最后一期女子驾车的《惊鸿一瞥》,来探讨“时装美人”封面作为“微绉折”的可能阅读方式。

《眉语》创刊号的一鸣惊人、引领“封”潮,当首拜封面上的裸体美人之赐。

虽说早在 1910 年《小说时报》就已大剌剌地将意大利美术馆裸体美人名画收录其中,但《眉语》创刊号将美人裸体画直接放在封面,确实更为明目张胆。诚如学者孙丽莹所言,“民初,女性裸体图像开始频繁出现在印刷媒体上,使得各阶层读者有机会接触到。至 20 世纪 10 年代末期,裸体画已得以陈列展览会所,虽彼时仍遭到正统势力的打压,但毕竟原先属于私人视域的女性裸体从前所未有的规模进入公共视域,在公众的凝视(gaze)下被广泛讨论”。

然此女性裸体与公共视域的联结,如何才能跳脱出泛道德(裸体情色、裸体猥亵)或泛政治(裸体民主、裸体前卫)的“广泛讨论”框架呢?首先就“见其所见”言之,此女性裸体封面让“赤身/ 裸体”(nakedness/nude)的区分本身,增加了“穿文化”的面向。在当代艺术研究的定义之中,“赤身”指的是没穿衣服的赤裸身体,“裸体”指的是没穿实体之衣但穿着文化或艺术之衣的绘画表现形式,故画中的美女可以赤裸身体,但其身体四肢摆放的姿态、其眼神妆容、其房间摆饰乃至于光影、肉色,都有不同时代、不同文化的艺术传承作为看不见的衣饰。故在当代艺术史家的眼中,西方没有“赤身”的“裸体画”,所有的“裸体画”都穿了艺术形式的“衣饰”。

- 第二期封面

若以此“赤身/ 裸体”的观点看《眉语》创刊号的裸体美人封面,其乃是同时穿着了中西文化与艺术表现的双重“衣饰”。就第一个层次而言,此立姿裸女与西方古典裸体画的横卧裸女较为不同,而与 19 世纪照相技术所开发的立姿裸女摄影较为贴近,而此摄影美学形式乃同时贴挤了希腊罗马时期裸女雕塑(此亦有评者称此《眉语》封面乃“希腊雕像”之由),故此裸体绘画之不只为绘画,乃在于摄影与雕塑之“穿历史”贴挤。就第二个层次而言,此中国裸女绘画之“中国”,不仅在于画中女子的面貌发色,更在于画面本身的“气韵生动”,从裸女的身体姿势线条(从手肘、身躯到发梢)观之,再加上透明纱巾流动飘逸的方向,基本上此“气韵生动”乃是由上往下的逆时针方向流动,无光源点,无物体阴影,却有西方绘画传统所无的气流轨道。若以此创刊号的中国裸女绘画封面与《眉语》第二期的西方裸女(仅裸肩背)侧面摄影封面相比较,当更可清晰辨别其在人体写实度上的巨大差异,一个二度空间的飘飘欲仙,如梦如幻,头部、身体与手肘手掌尺寸比例略显突兀,一个三度空间的肉感真实,触手可即,身体尺寸比例完美。

这种差异对比似乎又再一次验证艺术史家最爱谈的中国“气—身体”或“消散身体”(the dispersing body),不会被彻底物质化为客观存在的真实实体,而是将人体融入自然,体现气在宇宙间的运行,或是当代哲学家最爱谈的中国裸体画之缺无,正在于无抽象形式的本质思考。

而在此“身体—文化”形式的分析之中,画家郑曼陀的美女月份牌画风亦不容忽视。被视为月份牌广告画鼻祖的郑曼陀,以擦笔水彩法闻名于世,专擅“时装美人”,打破传统仕女图“千人一面”的弯眉细目、樱桃小嘴,也打破传统仕女图的工笔画法,而能以细腻传神的擦笔水彩,“写真”女子面貌身容与都会时尚细节,有如照相式人像。而“曼陀风”的美女月份牌,又以清纯书卷气的女学生为尚。然郑曼陀画穿衣服的“时装美人”,也画不穿衣服的“裸女”。发行于 1914 年 10 月的裸体封面,比郑曼陀另一幅为中法药房绘制、号称开启月份牌裸体画的《贵妃出浴图》(1915),还早上几个月。故评者多谓“郑氏生前手绘《眉语》创刊号犹如希腊雕像的裸女封面画也就更难得见了。有趣的是,画中这位出浴女子的肢体动作虽趋近于西方雕塑艺术讲究的健美形象,但其面容体态却呈现出传统东方女性的特有韵味”。或许我们并不完全同意此处东方面容体态/ 西方健美肢体的对比方式,毕竟《清白女儿身》的清雅飘逸,乃是以“清”的洁净无瑕亦无邪,带出“轻”的无实体感、无重力感(仿佛能被气流所卷走),较无法体现如《眉语》第二期封面所表现的“西方健美肢体”。而更重要的是,这些面容体态与肢体动作所筑基的水墨笔法,乃是一种具有创新能量的“新旧折叠”,带出的乃是“擦笔水彩画”作为中国炭精擦笔法与西洋水彩画的折叠,亦是“上海月份牌画”作为“年画—广告”的折叠。

但这样的阅读方式,仍是将“清白女儿身”的裸体封面,同时读成没有穿实质衣服的裸女与穿了文化衣服(中国“气—身体”与清末民初美女月份牌画风) 的裸女,然有没有可能更进一步将此封面读成“时装美人”的裸体画呢?但明明是“裸体”,如何有可能谈“时装”呢?诚如艺术史服饰研究学者侯兰德(Anne Hollander)在《穿透服饰》(Seeing through Clothes)中的精彩阐释与图例说明,西方裸体画中没有穿衣服的女人,乃是用其肉体在穿衣服,彼时的时尚流行已不再是直接以面料与剪裁的物质形式出现,而是间接化成肉体的形式再现,尚细腰时尚的时代,裸女腰部纤细,尚丰胸时尚的时代,裸女胸部丰满,尚翘臀时尚的时代,裸女则臀部丰美。那回到《眉语》的创刊号封面端详,其乃同时给出看得见的“时妆” 与看不见的“时装”。看得见的“时妆”当然是指此长发女子头上明显可见的“前刘海”,已被拨向右边,而留下左边清晰的发线。而其看不见的“时装”,则又是双重的看不见:看不见“文明新装”,也看不见“文明新装”里面用来压平胸部的“小马甲”。

《眉语》封面上小胸部的裸女,指向的不是古代仕女图在层层衣饰之下的“平胸美学”,也不是裸体写生的可能写实呈现(几率甚微),而是民初窄衣窄裙“文明新装”的内衣“小马甲”之时髦流行。我们可以进一步拿此创刊号封面与《眉语》第六期的裸体封面相比较,后者显然比前者更气韵生动,更飘飘欲仙, 连薄纱丝缕的尾端都呈卷云状,气海氤氲如飞天仙女,然两者作为“时装美人裸体画”的表达却十分一致,在其裸露的平坦胸部之上,折叠着文明新装小马甲的时尚美学,即便后者的发式已从“燕尾式前刘海”改为“卷帘式前刘海”。

而更有趣的比较,则出现在《眉语》第六期裸体封面与《眉语》最后一期的女子驾车封面。此两封面的女子发式,都是当时最时髦流行的“卷帘式前刘海”,然前者通过飘飞薄纱所带出的气韵生动,已全然转换成后者经由机械车辆所造成的移动速度。虽然驾车女子的脖子上亦围有飘飞的薄纱围巾一条,然此薄纱围巾已非《眉语》第一期与第六期裸体封面上用来营造美学氛围的薄纱围巾(既呼应神话飞天仙女的衣袂飘飘,亦呼应彼时西方女性裸体摄影的欲遮还羞),而是民初女学生在粉颈上系围巾的时髦打扮,一如当时的讽刺诗所言:“两肩一幅白绫拖,体态何人像最多。摇曳风前来缓缓,太真返自马嵬坡。”(谷夫)而飘飞的薄纱围巾,其动势乃同时指向车子的行径风速与大自然的风向(由中景大树的枝丫走势带出),让自然与机械、气韵与速度相互折叠。这幅由民初另一位知名的月份牌画家胡伯翔所绘制的“时装美人”,虽采“平光”的“无影绘法”, 却已成功运用前、中、后三景与笔墨的浓淡深浅,拉出空间深度与焦点透视感。

- 第六期封面

而驾车女子作为飘逸灵秀的“时装美人”,其“微绉折”之“微”不仅在于时髦刘海,不仅在于时髦围巾,更在于其所具现的“裤子革命”。《眉语》封面的“时装美人”,或上衣下裙的“文明新装”,或更显年轻的上衣下裤。“文明新装”作为一种民初的新旧折叠,乃是在既有汉族妇女上衣下裳的形制中“去装饰化”:身上不戴簪、钏、耳环、戒指等首饰,衣饰不带花边绣纹,以窄而修长的高领衫袄和黑色长裙为主。故“文明新装”之为“时装”,正在于以“去装饰”废除一切象征贵族传统、封建制度的奢华繁复,正在于以“去装饰”呼应清末兴女学的素朴知性装扮与民国新建的改革气象。而此朴素简便的“新身体—服饰”作为“文明”的新界定和新时代、新思潮的表征,亦是受到日本现代女装的影响,故“文明新装”亦可说是某种程度的中日(翻译)绉折。而清楚露出年轻女子腿部线条的“裤子革命”,则更是“时装美人”的大跃进。辛亥革命推翻帝制,“民初风气开化,上衣下裙和上衣下裤成为女子的时兴装束,裤装大受女性青睐,裤装外穿不分阶级,大家闺秀也乐意穿裤装,以便自己行动轻便,合乎潮流”。我们已经尝试从第一期不穿衣的“时装美人”谈到了最后一期穿衣的“时装美人”,但《眉语》“时装美人”作为“时间微绉折”的概念发展,最后还是要回到“杂志”之“杂”的本身,如何杂糅新与旧,如何贴挤女学生、妓女与裸女。在此我们必须面对处理的,乃是“杂志”之“杂”的政治与美学。不论是“杂志”在最初欧美语境里作为“仓库”,或“杂志”在最初中文语境里作为趣闻、逸事、掌故之笔记汇集,其“杂”在理论上的“基进性”,不在于内容的庞杂丰富(以空间并置的方式出现),而在于“杂”与“杂种性”(hybridity)的联结,亦即作为时间“带有变动可能的重复”、作为“践履现代性”的联结。

故就“时间微绉折”而言,《眉语》杂志不是将女学生、妓女与裸女混为一谈,而是让我们看到民初的“翻新行势”是如何让这些貌似不相连属、“区别且分离”的女人,成为连续变化、“曲别且连续”的“流变—女人”(不是流变成某一种女人,而是让女人作为身份认同、作为男女二元对立界定方式的本身产生流变),此亦即《眉语》杂志真正“微阴性”之所在。就让我们以本章前面所聚焦讨论、与《青年杂志》创刊号同年同月出版的《眉语》第十二期为例,其目次依例分为图画与文字两大部分,文字部分包括短篇小说、长篇小说、文苑与杂撰,而图画部分则是以时装美人画、裸体美人画、爱情画与名妓合影为主,一如此期在 1915 年 11 月 19 日《申报》所刊登之广告所示:

“玉池清水白莲花”之半身裸体美人画,“持将灯影照郎归”之时装美人画,“罗衫才褪恼郎窥.解裙量度小腰围”之裸体美人图,“口脂羞度(吐兰依玉)花下戏侬”之爱情画。此外尚有中国各省名妓合影全图共一百另二人,南脂北粉,莺媚燕俏,实不可多得之物,亦诸君不可多得之眼福也。再凡在本埠直接向总发行所现购本号《眉语》一册者,奉赠精美明信片画三张,香艳美丽,幸勿交臂失之,每册大洋四角,全年十二册大洋四元。总发行所棋盘街交通路新学会社。

过去评者对此雅俗交杂、以裸体为宣传诉求或赠品的做法,多以市场商业考虑一言以蔽之,“而只是在卷首铜版精印了许多西洋妇女的袒胸露乳的照片,以做招徕之用”,但我们却是希望在《眉语》杂志之杂糅“爱情—时装—裸体—妓女—女学生”的配置关系中,看到前历史与后历史、前折与后折的折折联动,亦即时间微绉折的力量与流变。这种力量与流变所造成的张力、冲突、联结、翻转, 或亦未必全能以“共和”即“民主”“民主”即“平权”的方式一言以蔽之:不分穿衣裸体,不分贫富贵贱皆一律平等的“共和”精神。

那如何以绉折运动的观点,看待《眉语》杂志之“杂种性”呢?当前有关清末民初上海妓女的相关研究,已成功凸显女性“身体—商品—现代性”的联结,而时髦倌人作为“时装美人”“前历史”的可能,一如“摩登女郎”作为“时装美人”“后历史”的可能。晚清的“时髦倌人”带动的乃是整个社会的“贫学富, 富学娼”,而进入民国之后,则是让位给“新潮女学生”,“早期的时装美女就是女学生。但是女学生的时代,月份牌还没有达到轰轰烈烈的地步”。

而《眉语》所凸显学堂打扮的新潮女学生之为“时装美人”,正在于其从思想到行为、从前刘海到裤装,均具现历史折折联动的力量与流变。故《眉语》中的妓女小照,对“五四”进步知识分子而言,乃是旧式文人、青楼文化的封建遗绪,乃是新旧断裂之中不去不快的“旧”。但对《眉语》杂志的女性编辑群而言,妓女小照既有女权革命一视同仁的平等意识,亦有时尚加摄影的新潮联想,更有时髦流行的推广效应,乃是新旧交叠中无法切割无法斩断的绉折。

而“女学生—妓女”的绉折(名为绉折,便在于强调其相互解畛域化的可能,而非从 A 到 B,或从 B 到 A 的线性发展或前后因果),亦可以帮助我们概念化“裸体—文明新装”的绉折,不再是裸体 vs. 服饰,而是裸体与服饰皆为“时”装,皆展现特定历史时空的文化想象。让我们以《眉语》主编高剑华所撰的《裸体美人语》短篇小说为例,该小说描述一位赤诚纯真的“奇美人”,在山洞之中奇遇裸体美人,而裸体美人对其的开导乃是:

脂粉污人,衣饰拘礼,世间万恶莫大于饰,伪君子以伪道德为饰,淫荡儿以衣履为饰,饰则失其本性,重于客气,而机械心盛,返真无日矣。吾悲世人之险诈欺饰也,吾避之唯恐不速,吾居此留吾天然之皎洁,养吾天性之浑朴,无取乎繁华文饰,而吾心神之美趣浓郁,当无上于此者矣。

- 第十八期封面

裸体美人的教诲重点,乃是建立在双重的“去装饰”,去除伪道德机心的险诈欺饰, 亦去除脂粉衣履的繁华文饰,而裸体之皎洁浑朴,正是此双重“去装饰”的身体力行。这段文字当然可以被视为《眉语》主编本人,为其刊物的裸女封面与裸女画所提出的激进立场说明,然这段为裸体而辩的小说文字,不也同时可与文明新装“去装饰”的“身体—服饰”实践穿凿附会一番,让不穿衣服的“裸体”可被视为民初女子素朴实践的“文明身体”,一如穿衣服的“文明新装”亦可被视为民初女子去装饰的一种“裸装”,皆以“归真返璞”作为新时代、新身体、新服饰的表征。而“爱情—时装”的绉折,则更是贯穿“女学生—妓女”“裸体—文明新装” 的折折联动。《眉语》所呈现的鸳鸯蝴蝶派爱情小说,已然改写传统章回小说才子佳人的套式,然其“大进步”并非如鲁迅以嘲讽的口吻所言的佳人变成良家女子(非妓女)“和才子相悦相恋”,而在于“浪漫爱”作为新旧、中西交叠的话语,如何在民初发酵,并以女学生为阅读主体的壮大,以自由恋爱、婚姻自主为理想投射, 直接撼动“父母之命,媒妁之言”的传统婚姻制度。

故民初鸳蝴派“浪漫爱”所带动的,乃是闺阁中的“德先生”,私领域的民主化,企图创造“浪漫爱”作为现代性在情感秩序上的革命创新可能。而学者周蕾对鸳鸯蝴蝶派所给出“浪漫爱”全球格局的分析,最是深刻:

被盲目崇拜的或商品化的正是爱情的“客观性”或公众透明性,爱情一方面成为有些过时而逐渐变得不透明的儒家文化的“沟通”方式,另一方面成为由于是异国的而变得具威胁性、不透明的西方科技世界的沟通渠道。这样,我们就能理解为何在 20 世纪最初 20 年间,一种明显地在退化的古文可以如此轻易地参与,触发爱情,触发“自然的”“革命性”的感觉,达到普遍的文化发泄目标。……当爱情被物化为全球性流通货币的时候,其影响程度,其实依赖“外来的”范例能够被翻译成为适合当时中国的规范的成功程度。在具有普遍性的名义下能够与西方“兑换”的“爱情”,却似乎顽强地依附在我们“纯粹本土”的鸳蝴故事中熟悉的叙述模式上。

鸳蝴哀情小说的成功,正是将外来/本土,中国/西方的“区别”转换为“曲别”,让“儒家道德—文言文—言情小说—西方科技”产生新的配置关系。而《眉语》的发行,不仅提供此新配置关系下庞大阅读市场的消费渠道,更是给曾是女学生的主编群一个创作鸳蝴小说、编辑鸳蝴小说的大好机会:“女性不仅是言情小说的消费者,还是言情小说的制造者,1914 年创刊的《眉语》杂志,就是由女性自己主编的,其撰稿人也多为女性。”

由此观之,《眉语》所表达的鸳蝴“浪漫爱”与其所奠基的新生产消费配置,让爱情也成为一种“时装”,不仅要看穿着时髦的女学生谈着时髦的爱情,也是要以消费(甚至撰写、编辑)小说杂志的方式参与新都会生活的时髦流行。

于是在“五四”进步知识分子眼中有如“文丐”“文妓”的鸳蝴作家、有如“美人怪物”般的鸳蝴小说杂志,却可以是新旧杂陈、中西交织的“时间微绉折”,杂糅贴挤着时装、浪漫爱、妓女、女学生与裸体。“五四”进步知识分子的“阳性现代”,乃是一刀两断地斩断过去、投向未来,而鸳蝴小说杂志的“阴性时髦”,则是创新与复古、变动与重复的绉折运动,不干不净的中间物与永远的“介于其间”(绉折接着绉折的折折联动)。“阳性现代”的“推陈出新”,乃是推挤同时代之相异文化为“陈”(陈旧落伍),以打开己身“新”之为新的论述空间,而“阴性时髦”的“推陈出新”,则有如地壳变动、地层推挤般将“陈”(已形成、已存在或已“沉”在下面),推挤出来而变成了“新”。此处新/旧不再对立,新/旧不再断裂,“新”乃成为旧与旧穿历史、穿文化的折叠与贴挤。而也唯有在这样“新/旧对立”与“新—旧折叠”的不同时间感性之中,我们才能再次了解为何《眉语》不是前现代,为何《眉语》也不是被压抑的现代,《眉语》乃是现代性的内在性别区辨,亦即“阳性现代”与“阴性时髦”作为现代性的分裂与双重。

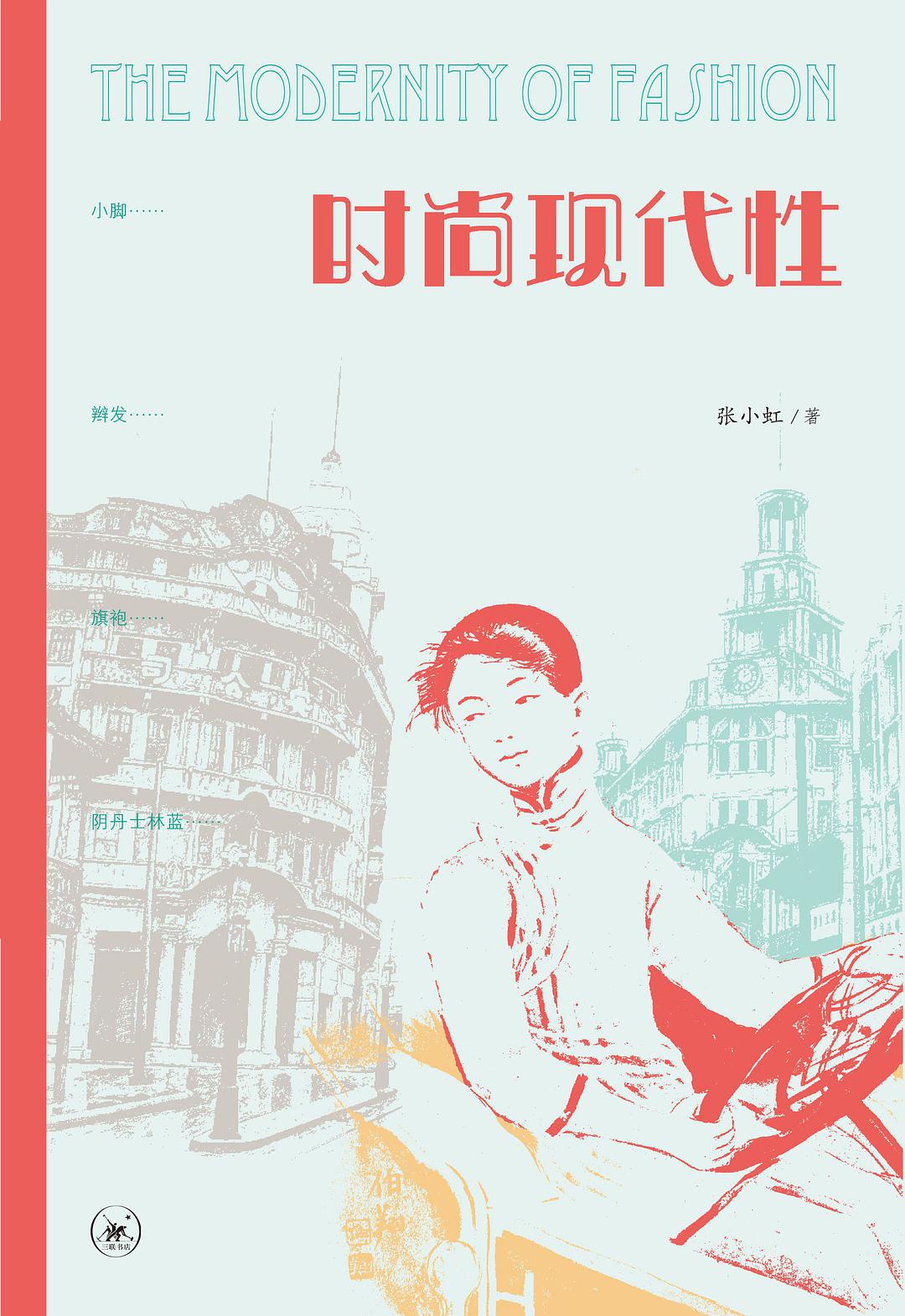

本文摘自《时尚现代性:民国的时尚风潮和民族想象》

张小虹 著

生活·读书·新知三联书店

2021 年 6 月

文内图片由出版社提供