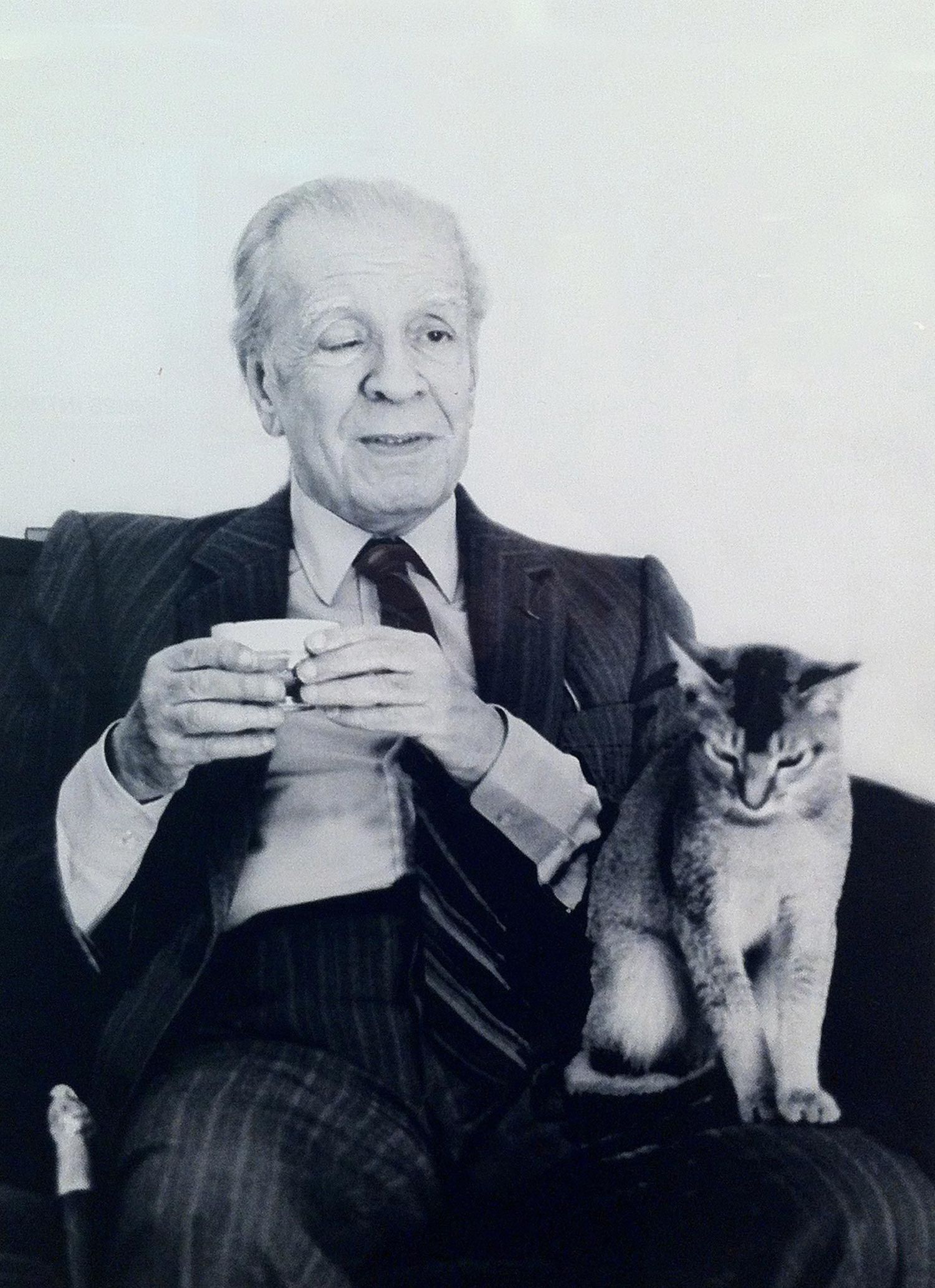

他的家位于布宜诺斯艾利斯市中心,是一个带两居室和一个小饭厅的公寓,他养了只叫“贝波”的公猫(参考了拜伦勋爵的猫的名字),家里还有一位从萨尔塔来的女佣,她为他做饭,还像“小癞子”[1]一样帮他引路。家里的家具很少,都很破旧,潮湿的空气使墙壁长出了几只颜色发暗的耳朵。餐桌上方的屋顶有个破洞。他一辈子都和母亲住在一起,此刻他母亲的卧室依然保持着原样,甚至床上还摊开摆放着一件淡紫色的衣服,随时都可以被人穿到身上。那位女士在几年前已经去世了。在我询问博尔赫斯他生命中出现过的哪个人给他留下最深刻印象的时候,他第一个说出的名字就是她的。

他的卧室像间牢房:狭窄,拥挤,放着一张单薄的行军床,像是给孩子用的,矮小的书架上塞满了英国人写的书,斑驳的墙壁上挂着只蓝瓷材质的老虎,背上涂画着椰枣树的图案,墙上还挂着秘鲁太阳勋章。我理解陶瓷老虎的意义:那是代表着博尔赫斯的动物,是在他的短篇小说和诗歌中经常出现的元素。可是墙上为什么挂着如此具有秘鲁特色的东西呢?实际上它具有的是情感方面的意义。博尔赫斯的一位先祖——在他的诗里出现过的那位知名的苏亚雷斯上校——在一个半世纪以前由于参加了胡宁战役,与西班牙人进行殊死搏斗而赢得了那枚勋章。后来,在家族不断迁移的过程中,那枚勋章曾一度遗失。当博尔赫斯在利马领取了属于他的秘鲁太阳勋章后,他的母亲激动得哭了起来,她对他说:“它回家了。”因此他把它挂到了那只五颜六色的老虎下面。

考虑到房屋的主人是博尔赫斯,按照这个标准来评价的话,他家里的藏书并不多。除了卧室里的书之外,饭厅的角落还摆着个双边书架:上面放着用超过十种语言写成的关于文学、哲学、历史和宗教类的书籍。可要是有人想在里面找到博尔赫斯写的书或是关于博尔赫斯的书的话,那种努力只能是一番徒劳。尽管我依然记得他在面对类似问题时给出的答案,我还是问了他把那些书排除在个人藏书之外的原因。“我算什么人,能和莎士比亚或叔本华并列?”至于为何连写他的书也没有,他的回答是:“我对那种主题不感兴趣。”他只读过第一本分析他的书,那本书是一九五五年出版的,作者是马夏尔·塔马约和阿道夫·鲁伊斯·迪亚斯:《博尔赫斯,谜团与答案》。他读那本书的原因是“谜团我已经知道了,我很好奇答案究竟是什么”。可是那本书让他失望了。

他十分看重着装,肯定有人会认为他在家里也要穿西服、打领带。失明已经是三十年前的事了,从那时起就不得不由别人来给他读书。做这事的主要是他的妹妹诺拉,此外还有些前来拜访他的朋友。他对全世界如潮水般涌来想要采访他的记者们表现得十分宽容。他接待他们,把双关语和调侃话当作礼物送给他们,可他们却往往对其进行一番错误的解读。作为回报,他要求他们给他读一首卢贡内斯的诗或一篇吉卜林的短篇小说。在视力逐渐衰退的过程中,他开始搜集拐杖;他有许多拐杖,和他的藏书或他写的故事一样多,那些拐杖来自许多不同的国家。

和家中简朴的状况一样,他的言行举止比起美德来更像是一种文学资源。在心底里,他很清楚自己是个天才,尽管对于他这样的怀疑论者来说,这些事情都不重要。对待访客时,他如慈祥的外公般和善,他摸索着在公寓里踱步,不时抛出几句骇人的妙语:“我确信诺曼·托马斯·蒂·乔瓦尼[2]的译本比原著更精彩。他本人也是这样认为的。”不过他也的确会做出许多温和的评价。例如,他会夸赞聂鲁达,以前他对那位智利诗人的作品少有赞语。有一桩发生在聂鲁达身上的轶事令他心怀感激,那是在斯德哥尔摩,有人问那位智利诗人会把诺贝尔文学奖颁给哪位作家,聂鲁达回答说:“博尔赫斯。”那么,瑞典学院的评委们为什么没有把那个奖颁给您呢?他的答案可以预料:“因为那些先生对我写的东西的看法与我本人相同。”

我提醒他说,在二十年前,我为法国电视广播台对他做了专访,当时曾问他对政治的看法,他回答说政治令他生厌。您现在依然这么认为吗?“好吧,我现在不会用‘生厌’这个词了,我会说政治令我‘恼火’。”政治家显然不是他偏爱的群体。“为什么要去崇拜那些卑微妥协、胡言乱语、虚伪不堪(请不要介意我的措辞)的人呢?”不过,事实上他确实发表过许多与政治相关的言论,它们也的确引发了轩然大波。直到不久之前,被他激怒的还大多是左翼人士。可是在近些日子里,发出针对他的、响彻云霄的批判声的却是右翼人士。阿根廷的报纸上到处都是反对他的声音。由于他在关于比格尔海峡的问题上偏向智利,很多人骂他是“老不死的”“卖国贼”,而且他还表示军人应该辞去政府职务,因为“那些戎马一生的人没有能力执政”。不过在他说过的话里,最具丑闻般轰动性的也许得算是下面这句:“阿根廷的军人从没听到过子弹呼啸而过的声音。”一位将军旁征博引地驳斥了他,于是博尔赫斯修正了自己的说法:“我承认某将军的确听到过一颗子弹呼啸而过的声音。”博尔赫斯已经赢得了这种特权,他可以把自己想说的所有的话都说出来,而且他说的话能够传达到所有人的耳边,没人能审查他的言语,没人能抓捕他,也没人能朝他丢炸弹。

我对他说,尽管他的政治言论也经常会让我感到困惑,不过同时,那些言论里也有让我始终抱有敬意的内容:对任何形式的民族主义的抨击。他真的在听我说话吗?我感觉他只是偶尔在听。与他对话的不是某个具体的人,尽管那个有血有肉的人就在他的面前,可在他眼中那只是一团阴影,他是在对抽象的、多样的听众讲话——对于写作者来说,那个在他面前的人就是他的读者——无论是谁置身于他的身旁,都会感到自己成了那无休无止、睿智博学、令人回味的独白的纯粹背景,那种背景静谧无名、常换常新。对他来说,这就是一种对谈。

那场独白有时会变得具有戏剧性效果,他突然停止讲话,脸上闪过某种表情,而那些人所共知的话题也会时不时地跳出来。他说他正在研究北欧语,还说冰岛人依然能利用北欧语来阅读十八世纪的经典著作,因此当他到达雷克雅未克时,他的眼眶湿润了。他说他和他的父亲一样,也是个斯宾塞式的无政府主义者,只不过现在他还变成了和平主义者,就像甘地和伯特兰·罗素那样。然而,他怀疑我们永远也无法真正获得民主或无政府主义追求的东西,“而且,我们配得上它们吗?”他认为拉丁美洲在文化方面最大的贡献就是现代主义[3],他还在两个方面夸赞了阿根廷:数量庞大的中产阶级和接受的移民。他依然认为里卡多·罗哈斯的《阿根廷文学史》要比整个阿根廷文学更加伟大,“哪怕这部作品也是阿根廷文学的组成部分,也不妨碍这个结论成立”。有两个国家他特别想了解:中国和印度。他不惧怕死亡;相反,人终将完全消失,这个想法会让他感到轻松。不可知论帮助他构建了死亡的概念:虚无令人向往,尤其在人感到不快和失落时。

没人能审查他的言语,没人能抓捕他,也没人能朝他丢炸弹。

那场令人着魔的独白来来往往、消解重现,例如老虎和镜子之类的主题如火花般迸溅,其中有一个主题从那些火花中脱颖而出,他对这个主题的运用如此具有原创性,以至于它仿佛变成了某种专属于他的东西:迷宫。有种谣言十分盛行,说他是在土生白人的巴勒莫区长大的,那里街头巷尾到处都是寻衅打架的人,空气中飘荡着米隆加舞曲的旋律。那其实是后来他自己编造出来的;他真正成长的地方是父亲的图书馆,他是被英文书籍滋养长大的。他读过很多东西,这是确凿无疑的,不过他很少读长篇小说,尽管他在责难(这个词仿佛也是他的专属)那种文体时表现得有些夸张,可他最喜爱的作家倒确实是诗人、散文家或短篇小说家。可是长篇小说作家康拉德在那场“屠杀”中幸免于难了。他现在还在写些什么吗?对,他正在写一首关于“南半球的某位阴郁诗人”的诗。当然了,那个阴郁诗人就是他本人。当然了。不过我俩都知道他在撒谎。

再见了,博尔赫斯,天才作家,诡计多端的老人。名作家们到年老时总是会“变坏”,高傲自负、闪烁其词。不过您还是像以前一样,您说话时设下的那些精彩睿智的诡计还是和您的短篇小说中的设计一样。而我们也怀着同样的愉悦心情继续跳入那些陷阱之中。

布宜诺斯艾利斯,一九八一年六月

家中的博尔赫斯:访谈

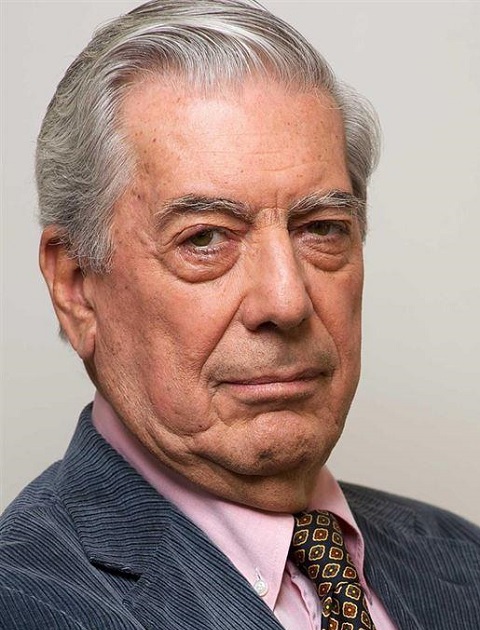

如果要说出我们这个时代某个西班牙语作家的名字,认定他的作品必将流传下去,在文学史上留下深刻印迹,那么我会说出那位与格拉西耶拉·博尔赫斯[4]同姓的阿根廷诗人、短篇小说家、散文家的名字,他就是豪尔赫·路易斯·博尔赫斯。

他写的书总是短小精悍,完美得像戒指一样,读者感觉他的文字既没有一处多余,也没有一处欠缺,他的作品对用西班牙语写作的作家产生过并且依然在产生巨大的影响。他笔下的幻想故事无论发生在潘帕斯地区、布宜诺斯艾利斯、中国、伦敦、现实或非现实的任何一处地点,都能显现出同样强大的想象力,以及和他那些关于时间、维京人的语言等话题的散文同样丰富的文化性。不过博学在博尔赫斯这里永远都不是含糊、学术的东西,而是一种奇特、耀眼、有趣的东西,是一种灵魂的冒险,我们这些读者在读过它们之后首先会感到惊异,继而是充实。