在他生命的最后两周,无论是我自己的感受,还是弥漫在整座房子里的气氛,都根本无法用语言来描述。我们的感受是矛盾的。我们不知道弗雷迪的生命会在何时戛然而止,而且自私地说,我们也不知道自己还能强颜欢笑多久。

但弗雷迪决定“一切如常,生活照旧”。我们照例出去买东西,乔照例去健身房报到,吉姆照例在花园里劳作,清洁工照例每天过来清扫——不过她们从不接近弗雷迪的卧室。

整座房子像被一个巨大的玻璃钟罩盖住了,那种维多利亚时代的钟罩。无论我身在何处,耳畔都回荡着时钟的嘀嗒声,每一分钟都在倒计时,每嘀嗒一下,弗雷迪的生命就又少了一秒。玻璃钟罩外的世界运转如常,里面的我们也是忙忙碌碌,把书弄平,换烟灰缸,拍打垫子……确保当他下楼时,他眼前的一切依然完美,就像他所希望的那样。

那些日子的天气我说不上来。阴天、晴天、大冷天……什么都不重要了。在他去世前不久,我和他有过一番谈话,我记得那是一个周二。医生嘱咐过我们每个人,要我们劝他别跟死神较劲了,就放心走吧;如果想让一个人走的时候轻松一些,他留在这世上的亲友就得告诉他一切都好。

我躺在弗雷迪的身旁。他问我家里的东西是否整齐干净。“我觉得好累,不知道还能不能再见到它们。我孤单极了,在努力想象此刻正在发生什么……这房子突然间感觉好大。”

我感觉到这是我完成医生嘱托的唯一机会。“一切都好,”我答道,“一如既往,一切如你所愿。我们也很好。我们能应付。别担心我们。如果你觉得是时候离开了,我们始终支持你。别担心我们。别觉得你离开我们了。一切都很好。”

我俩静静地坐着,一个多小时后,他打起盹来。

这是弗雷迪生命的最后一周,有好几拨人前来探望。那周早些时候,他的父亲博米和母亲杰,妹妹克什米拉和妹夫罗杰,还有他们的两个孩子来花园小舍喝下午茶。弗雷迪躺在床上招呼他们,以超人的毅力陪了他们两三个小时。事到如今,他仍在保护他们,让他们相信没什么可担心的。我们端上茶点,包括自制的三明治和买来的蛋糕。当时谁都没有料到,这是他们最后一次见到活着的弗雷迪。临走前,他们提出这周晚些时候再来看望他,但被弗雷迪断然拒绝。他的身体都糟成这样了,他不想再让他们伤心难过。他还有什么要对他们说的吗?

有天埃尔顿·约翰来了,停留了四十分钟左右。这次他坐着自己的宾利来的,在正门口下车后,他回应记者道:“我来见我的朋友。”以前他都是开着宝马迷你悄悄过来,把车停在马厩房,竭力不让任何人注意到。埃尔顿接着要赶赴巴黎。临走之前,他留给我一串可以联络到他的电话号码。

布莱恩和安妮塔来了,还有一天罗杰和黛比也来了,他们待的时间都很短。当时布莱恩和罗杰都不知道,弗雷迪是在跟他们道永别。这段时间戴夫·克拉克是家里的常客。他在的时候弗雷迪要宽慰些,他知道戴夫可以让我们从无休止的看护工作中暂时解脱出来。

这一周里,阿特金森医生每隔一天就会来电追踪弗雷迪病情的恶化情况。我们以为弗雷迪还有两到三周的时间。特里·吉丁斯差不多每天都来报到,虽然弗雷迪已经去不了任何地方了……特里只是太关切他了。

虽然玛丽怀孕七个月了,家里还有个小理查德在嗷嗷待哺,但她还是每天挤出时间来花园小舍待上一会儿,完成她的工作。弗雷迪要求一切照旧。

时间的齿轮带着我们来到了 1991 年 11 月 22 日,这天是星期五。

前一天,弗雷迪要求和吉姆·比奇通话。通完电话后他告诉我们,他约了吉姆来见他。考虑到弗雷迪的身体状况,我们立刻意识到这次会面非同寻常。吉姆和阿特金森医生一直保持着联系,就像他和我们以及弗雷迪保持着联系一样,所以他对弗雷迪的情况跟进得很及时。上午 10 点,吉姆来到花园小舍,径直上楼走进弗雷迪的卧室。乔给他们端去茶点。

他俩密谈了漫长的五个半小时,一直谈到下午 3 点半,这表明弗雷迪仍具有理性思考的能力。吉姆下楼之后,把谈话的内容大致给我们讲了一下。弗雷迪和他认定是时候向外界发布弗雷迪罹患艾滋病的声明了。守在厨房里的我们大吃一惊。吉姆解释了做出这个决定的原因,让我们发表意见。我们不知如何是好,这个天大的秘密我们保守了好几年,现在就要向全世界公布!一番讨论后,我们接受了背后的原因——在弗雷迪还活着的时候承认病因是很有好处的。他的境遇和名望能对艾滋病患者产生积极的影响;他的例子能告诉世人,任何人都有患上艾滋病的风险。

吉姆解释道,如果病因在他死后公布,效果就会大打折扣。

这些年来,我持之以恒地在对自己最亲密的朋友撒谎。真相就快以官方声明的形式公之于众,我马上就要成为大家眼中的骗子了。

近年来,弗雷迪数度考虑过发布一份声明,但一直没有付诸行动,一来是考虑到他自己的感受,二来也是为他的家人、好友着想。他想保护我们,也想保护他自己不被卷入由此引发的舆论关注中。他不希望我们走在街上被人背后指指戳戳议论;另外,由于最近乔·法内利和吉姆·哈顿都向他透露了自己的健康状况,他不想看到花园小舍被冠上死亡之屋的恶名,那样里面所有人的生活都会变得无法承受。

皇后乐队的新闻官罗克西·米德接到指示,将于星期五晚向公众发布声明。吉姆·比奇不希望这则重磅新闻被八卦小报拿去炒作,因为这些报纸在过去的几个月里用了大量的篇幅猜测弗雷迪的病情,肆意散播流言。他希望由严肃的大报来进行负责任的报道。接着吉姆·比奇便飞赴洛杉矶,去处理乐队的商业事宜。

自周一(11 月 18 日)起,乔、吉姆和我开始轮流值班,二十四小时陪护弗雷迪。这意味着有人陪他一整晚。我们躺在他的身旁,事实上我们也没什么可做的,但起码在他醒来的时候,我们可以在一旁握着他的手。他经常醒着躺一个钟头或更久,无须陪他说话,有个人在他旁边就够了。如果他醒来时我们睡着了,他绝不会叫醒我们。

周五晚上轮到我值班,当时声明刚发布出去。弗雷迪向我解释了选择这个时机公布的原因。当晚他格外平静,仿佛肩上卸下了一块巨石。第二天早上,我离开卧室准备小睡一下,这时吉姆买来了各大报纸,头版头条全是弗雷迪。我们打开楼下的电视机,电视里同样全是他。我们挑了几份报纸放在他床边,但他连碰都没碰一下。他显得很沉默,像是知道要发生什么事似的。媒体的胡乱揣测和添枝加叶他不再关心。

周六我没怎么见到弗雷迪,我睡觉去了,轮到吉姆值班。星期天早上 5 点半,我床边的分机响了,从铃声可以听出是内线电话。

这个特别的黎明电话是乔打来的。他听起来非常焦急,叫我立刻来弗雷迪的卧室。我没有勇气问弗雷迪是不是死了。放下电话,我匆匆穿上衣服。

我来到弗雷迪的房间,见他已经陷入了昏迷。他的身体僵直在那里,头偏向一侧,角度很别扭,眼睛直直地盯着身后的屋角。我们和他说话,轻轻地摇晃他,然而没有迹象表明他能意识到我们的存在。

我们不知所措。虽然一定程度上我们做好了心理准备,但眼前的情景还是打了我们一个措手不及。我们打电话给阿特金森医生,他说他马上赶来。我还给玛丽打了电话,告诉她发生了什么事。她上午 10 点半左右到的。她和弗雷迪单独待了一小会儿,之和不得不回家照顾幼子小理查德。

戈登·阿特金森医生来了。我们的恐惧消除了一些,他努力使我们冷静下来,跟我们解释说弗雷迪的这种状况还会持续几天。费了好多口舌,他才让我们相信并不是我们哪里做错了,而且这时候任何治疗都是徒劳的,我们唯一要做的就是守在他的身旁。

我也给弗雷迪的家人打了电话。这个电话令我至今良心不安,因为我做不到让他们下午过来。我跟他们说弗雷迪今天情况不太好,但下周伊始应该会好起来。当时我全然不知,四个小时后,我将在电话中告知他们弗雷迪的死讯。

戴夫·克拉克一接到电话就赶了过来。临近傍晚的时候,特里·吉丁斯也来了。戴夫在楼上陪弗雷迪,吉姆、乔、特里、阿特金森医生和我待在楼下的厨房里。6 点 45 分左右,阿特金森医生说他此刻也无计可施,所以他打算吃完晚饭再回来。正当乔陪着阿特金森穿过花园走向马厩房的时候,戴夫下楼了,叫我和吉姆上去扶弗雷迪上厕所。

我们都很高兴,也很惊讶于弗雷迪还能叫人扶他去小便。自从被医生定性为卧床不起之后,他还是能去厕所方便,这一点让他十分自豪。到了最后一周,我们会把他搀扶到床边,然后扮演“人体助行架”,支撑着他去上厕所。这样他就很满足了,这证明了他并非卧床不起!

我和吉姆走到床边,试图扶他起来,却发现他已经没了呼吸。

这时大约是 6 点 45 分。

我的第一反应是把刚刚离开的阿特金森医生叫回来。我赶紧打电话给马厩房里的乔,让他去追刚驾车离去的阿特金森。乔冲出去大喊阿特金森,结果惊动了聚集在门外的媒体,他们意识到里面一定发生了大事。阿特金森迅速赶回弗雷迪的卧室,接着他便宣布弗雷迪已经死亡,死亡时间为 6 点 48 分。

从那一刻起,掌控局面的任务似乎落到了我的肩上。像是一枚炸弹掉了下来,把每个人都炸蒙了。我环顾四周,所有人都仿佛陷入了混沌之中,而我是唯一能走动的人。

先是一轮疯狂的电话轰炸。第一个电话是打给玛丽的,这也是最重要的电话;第二个是打给弗雷迪父母的,我实在是难以启齿,因为几个小时前我又一次劝他们别来,害他们没见到他最后一面;打完这两个电话后,我好不容易才联络上正在洛杉矶忙着开会的吉姆。虽然是周日,但皇后乐队的生意不会停下来。经纪人吉姆·比奇和会计约翰·利伯逊是弗雷迪生前指定的两位遗嘱执行人。

时机和操作相当重要。我们决定不把弗雷迪的遗体偷偷转移出去,这样做无异于掩盖弗雷迪死亡的事实。我们要让弗雷迪的遗体有尊严地离开花园小舍,这就需要我们先发一则声明。声明选择在午夜发布,让我有足够的时间先把一切安排妥当。

两周前,弗雷迪做出停药的决定时,我跟我父亲讨论过如何把弗雷迪从这栋被记者团团围住的房子中运出去的问题。我父亲碰巧是约翰·诺德斯父子丧葬服务公司的总经理。我们计划用像样的棺材代替常用的玻璃纤维盒,以防媒体拍到他的遗容。安排好午夜出发的事项后,剩下的问题就是如何应对门外的大批媒体了。特里·吉丁斯跑去警察局反映情况,征询他们的意见。

殡仪车停在了主楼前。我领着父亲莱斯利和四个抬棺人,沿着狭窄的主楼梯走到弗雷迪的卧室门前。这是一幅用超现实也无法形容的画面。房子里的一切都反映着弗雷迪取得的成就,而他就要被这几个一身黑的男子装进棺材带走,这感觉太不真实了。乔和我站在一旁,背对着通向小阳台的落地长窗。

我们无法把视线从弗雷迪身上移开。看着他们将弗雷迪的尸体装入黑色裹尸袋,我们禁不住泪流满面。那是专门用来装死于传染病的病人的尸袋。此情此景我何尝没有在书本上读过,在电影电视上见过?但当它发生在自己身边,发生在自己挚爱的朋友身上时,又是多么触目惊心!对我来说,这是终结的时刻。裹尸袋的拉链一旦拉上,他就再也不可能出来了。那是我最后一次见到他。虽然我清楚地知道眼前这一幕终将到来,我也已经接受了这个事实,但我真的不想看到它发生,我的朋友留给我的最后的记忆一点也不美妙。只是在看到吉姆·哈顿放在他身旁的小泰迪熊也被装进袋中随他而去时,我的心中才升起一丝暖意。

我当然知道“眼不见,心不痛”,可我又怎么做得到?我真的不想目睹这一切。可谁又想呢?我记得我握住了乔的手。他在颤抖。我离床最近,他在我左边,我的余光能看到他在浑身发抖,于是我捏捏他的手,让他知道他不是孤身一人。

裹尸袋被抬棺人小心翼翼地放进棺材,准备就绪后,我领着他们下楼。花园小舍主楼与马厩房的所有房门都是对齐的,从房子这头到那头呈一条直线——这是弗雷迪的设计,它在这个时候发挥了良好的效果。他生前常说:“拿着钱,跑!”现在,这一条直线让他的最后一次退场迅速又不受阻碍。用猫王演唱会结束时的谢幕语来说就是:“女士们,先生们,莫库里先生退场了!”

警察的帮助是无价的,他们设下路障使媒体不能接近,殡仪车才得以从马厩房开出门外。路障设了五分钟,足以让媒体的车无法追上,无从得知殡仪车将弗雷迪的遗体运往何处。

当晚,弗雷迪的好友、德国女星芭芭拉·瓦伦汀打来一个吊诡的电话。她并不知道弗雷迪已经进入临终阶段,只是觉得是时候问问他的近况了。得知这通电话晚打了一个钟头时,她震惊到了极点。所有被我电话告知噩耗的人都是同样的反应,包括弗雷迪的美国朋友索尔·阿诺德和李·诺兰。坏事传千里,我们很快就被从世界各地打来的电话淹没了。皇后制作的秘书、吉姆·比奇的得力助手朱莉·格洛弗将消息第一时间告知了皇后乐队的其他三位成员。

弗雷迪的遗愿是火葬。我小时候接触过父亲的工作,知道死亡证明书上得有两个医生的签名,于是我给弗雷迪的专案医生格拉汉姆·莫伊尔打了个电话。虽然房子里有好几个人,但感觉空荡得不行。

周遭环境的打造者已经不在这里了。

我想我们谁都不觉得累,我是凌晨 4 点上床睡觉的。

第二天,我先是去切尔西户籍登记处给他办死亡证明,然后赶往约翰·诺德斯父子丧葬服务公司总部,敲定葬礼的细节。他的家人告诉我,根据拜火教徒的传统,他的葬礼得尽快举行。由于弗雷迪终身未婚,他的遗体该由他的家人来处理。他们把要求告诉了我,具体就由我和我父亲莱斯利来执行了。

我们得在西伦敦火葬场预订一个小时的时间。火化通常只给半个小时。最早能排到星期三上午。我们和弗雷迪的父母商定了宗教仪式的时长,弗雷迪的遗体将于周二深夜运至拉德布罗克丛林路,只有直系亲属才能前往。

虽然弗雷迪在过去的二十五年里一直是公众人物,但他的前二十年是属于他的家庭的。我觉得他的家人应该尽可能多地参与他的葬礼安排。毕竟,这是他们重新认识自己的最后机会。

这是一种奇怪的感觉:我伤心欲绝,可又要保持沉着冷静,因为总得有人来掌控住局面。从上周五晚弗雷迪发表声明称他患有艾滋病以来,门外多了许多闻风而至的记者。早在声明发布前两周,就有记者二十四小时蹲守在门外了,白天大约十号人,晚上最少也有三个人。在他去世的时候,一下子增至三四十人。

葬礼定于星期三举行。之前两天,我们像梦游一般走来走去,响个不停的门铃和纷至沓来的献花让我们忙得不可开交。我打了一圈电话,谁坐哪辆车去火葬场等,由于送来的鲜花越来越多,我也需要安排更多的花车来装运。所有的鲜花都会送去火葬场。葬礼过后,它们被我送往医院和临终安养院,给更多的人带去快乐。

葬礼那天,我觉得我的整个世界都停止了。在和弗雷迪亲密无间地共同生活了十二年后,我感觉自己的一部分也一同死去了。

我的这份工作就这样结束了。能为弗雷迪做的我都做了。停用能让他苟活的药物是他自己的决定。疾病从来没能完全支配他的生活,当他感觉自己渐渐失去控制时,他决定夺回它。

终极控制。

很简单,他能把事情都完成,而且总是以他想要的方式。

1991 年 11 月 27 日,星期三,葬礼日。那是一个阴暗潮湿的深秋清晨,花园里的一切都显得黯淡乏味,只有草坪充斥着不合时令的色彩。弗雷迪的一小群朋友聚集在这里,准备送他最后一程。送葬队伍由三辆豪华轿车、两辆私人汽车,以及前面开道的五辆花车组成。弗雷迪向来喜欢排场。

我和乔·法内利、吉姆·哈顿坐同一辆车。我从车窗向外望去,看到行人驻足目视我们经过,他们知道自己正在目击谁的送葬队伍吗?我们前脚刚到达火葬场,载着弗雷迪棺材的灵车后脚就到了。灵车是从拉德布罗克丛林路开过来的。弗雷迪的棺材顶上有一朵小纸花,那是弗雷迪的小外甥女娜塔莉送给舅舅的最后一份礼物。

灵车抵达火葬场礼堂的时间正好是 10 点——葬礼开始的时间,分秒不差,像军事行动一样准时,更贴切地说,就像弗雷迪的演唱会一样准时。在艾瑞莎·富兰克林《你有一个朋友》(“You’ve Got A Friend”)的旋律声中,弗雷迪的遗体被抬进礼堂。接下来的拜火教葬礼是当天早上 8 点半那场仪式的延续,那是在位于拉德布罗克丛林路的父亲公司的停尸间里举行的,由两个身穿白袍的拜火教祭司主持。

稍早那场仪式只有弗雷迪的几位直系亲属参加。虽然弗雷迪成年后没有信仰过任何宗教,但他火葬的愿望与家人的拜火教信仰不谋而合。弗雷迪没有积极反对过任何人的宗教或信仰,令他反感的是宗教体系正式和伪善的一面。

聚集在西伦敦火葬场礼堂内的都是弗雷迪的家人——他们来自他的两个家,一个是血缘意义上的家,另一个是以友情为纽带的家。葬礼快结束的时候,弗雷迪的遗体在卡巴耶的歌声中从这个世界退场了。她唱的是威尔第歌剧《游唱诗人》中的咏叹调《爱情乘着玫瑰色的翅膀》。弗雷迪不是一个墨守成规的人,这样的道别恰如其分,我想弗雷迪一定会同意的。

葬礼一般是安静而私人的,但礼堂外面的大批记者、摄影师和旁观者提醒我们:我们刚道了永别的这个人绝非泛泛之辈。

从葬礼上回到花园小舍后,弗雷迪的一众好友手捧香槟,为他的一生干杯。皇后乐队成员和他们的伴侣、吉姆·比奇、戈登·阿特金森、格拉汉姆·莫伊尔、特里·吉丁斯、玛丽·奥斯汀、吉姆·哈顿、乔·法内利、戴夫·克拉克,还有我。我觉得弗雷迪会为这次送行感到骄傲。我履行了自己最后的职责,我的表现一定达到了他的期望。我的职责之一就是确保他出门时衣冠楚楚。我想他这次也不会抱怨半句。

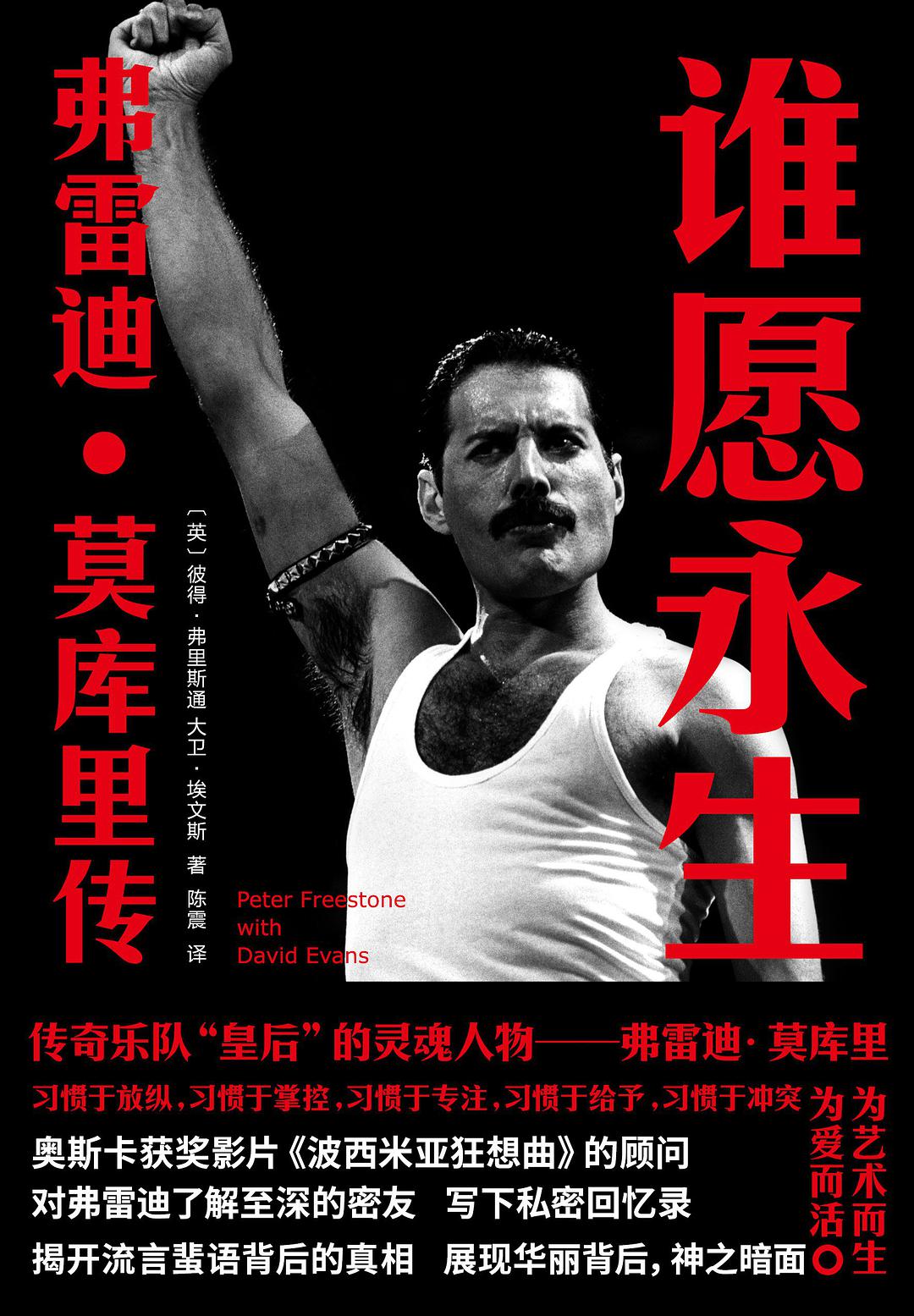

本文摘自《谁愿永生:弗雷迪·莫库里传》

[英]彼得·弗里斯通 / [英]大卫·埃文斯

陈震 译

南京大学出版社

2021 年 10 月

题图由出版社惠允;长题图来自 Pixabay