10 月 7 日,拜登政府宣布限制美国企业向中国出售半导体技术的全面新措施。除非得到特别许可证,美国企业将不能向中国供应先进的计算机芯片、芯片制造设备和其他产品。人才也不例外,政府禁止美国公民支持开发或生产某些可以推动中国技术应用的高端芯片。公开资料显示,大量华人已在中国创办多家芯片设备和材料公司,这意味着他们必须做出取舍。

5 天后,在拜登政府发布的国家安全战略中,提出要“超越中国并遏制俄罗斯”。而在两个月前,拜登还签署了一项规模高达 2800 亿美元的芯片法案,旨在保持美国优势,反制中国影响。该法案将为在美国制造芯片的公司提供 520 亿美元的补贴和税收抵免,并有 2000 亿美元用于新的制造计划和科学研究,尤其在人工智能、量子计算、机器人技术等领域。

这一系列举措将中美关系推到又一个关口,科技领域的竞争已经上升到国家安全的高度,双方均是如此设想。但是,对普通人来说,要理解这场芯片战具有不小难度。正好,美国塔夫茨大学副教授克里斯·米勒(Chris Miller)在 10 月出版了一本讲述芯片业历史和现实的新书《芯片战:争夺全球最关键技术》(Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology),受到许多媒体推荐。

美国记者弗吉尼亚·赫弗南(Virginia Heffernan)在《纽约时报》的书评中称,如果有哪本书能让普通读者通过了解硅时代,并最终认识到硅时代的刺激和重要性不亚于原子能时代的话,那就是《芯片战》了。该书按时间顺序讲述了半导体芯片的发展、突飞猛进及其战略应用。从汽车到玩具,再到核武器,这些芯片如今是所有东西的心脏。

“米勒在塔夫茨大学讲授国际事务,他把他在俄罗斯和中国历史方面的专长运用到书中,描述了制造芯片、精密到接近原子尺度的芯片制造工具的全球寡头垄断企业以及相关代工厂。最后,《芯片战》一书用大量论据得出结论:芯片业现在既决定着全球经济结构,也决定着地缘政治力量的平衡。”赫弗南写道。

《经济学人》认为,这本书文风简洁优雅,对于想要更好理解这个产业的人来说,是个不错的起点。1947 年,贝尔实验室的研究人员发明了晶体管。不出十年,他们将几个晶体管放在一片硅片上,制成“集成电路”,也就是芯片。到了 1965 年,工程师戈登·摩尔预测,通过缩小晶体管,工程师们大约每两年就能将芯片上的晶体管数量翻一番,而这又会使芯片的性能提高一倍。后来,摩尔和同伴一起创办了美国芯片巨头英特尔。

“随着市场的发展,美国的竞争对手对芯片的兴趣也日益增长。先是苏联试图仿造出一个硅谷,但以失败告终。后来,东芝和富士通等日本公司在部分芯片市场上成功占据一席之地。但战略性的威胁来自中国,中国目前在芯片进口上的支出超过石油。中国政府要求科技巨头减少对外国芯片的依赖,每年拨款数百亿美元支持。然而,中国大陆的首要任务不是匹敌美国的技术,而要先赶上中国台湾,全球 90% 用于数据处理的高端逻辑芯片都产自这里。”《经济学人》写道。

台湾在芯片领域的主导地位源自台积电创始人张忠谋。他 1931 年生于大陆,成长在香港,在美国读大学,毕业后去了美国芯片制造商德州仪器工作。1980 年代,张忠谋没能晋升为该公司的 CEO,于是接受邀请,前往台湾创办台积电,专门生产客户设计的芯片。得益于规模化生产和张忠谋的出色经营,大多数公司开始专注设计,不再生产尖端芯片,转而依赖台积电,比如苹果就是台积电的重要客户。目前,台积电也成为全球最大的芯片制造企业。它和韩国科技巨头三星掌握了世界上最先进的芯片制造技术。

不过,随着中美关系和地缘政治的变化,美国开始担心自身的优势与安全,转而寻求自给自足。其他国家和地区也随之反应,使得芯片的全球供应链发生变化。对于台积电,正如《金融时报》的报道所言,它既处于美国与中国台湾之间一场较量的中心,在中国大陆与美国之间的新冷战中,它也站在打得最火热的前线。目前,台积电正在推动制造地点多元化,准备在美国、日本、新加坡等地建造工厂。此前,它的投资几乎都在中国台湾和大陆。

关于现实之变,米勒在一篇评论中称,中国的补贴和美国的芯片限制迫使下游行业发生变化。苹果正增加在越南和印度的设备组装,其精细的供应链决定整个行业采购零部件的方式。最大的信号是,苹果为中国用户生产的手机可能会使用与在海外销售的手机不同的组件。苹果已向美国立法者表示,它将只会在中国境内销售的手机中使用长江存储的存储芯片。分开运作“中国”和“非中国”供应链显然是在进行脱钩。在补贴方面,除了中美,欧洲、日本和印度也在推出各自的半导体补贴。

从芯片发明到现在之争的几十年里,摩尔的预测得到验证,现被称为“摩尔定律”。一个芯片上的晶体管数量也从最早的 4 个,发展到现在约 118 亿个。这也是技术比拼的核心。米勒称,目前大陆能大规模生产的最尖端技术比台湾落后 3-4 代,在接下来 5-10 年内,可能上升至 5-7 代。

在 10 月底一场新书活动上,米勒和实务界专家保罗·特里奥罗(Paul Triolo)展开一场对谈。谈及未来,米勒说:“中国半导体产业面临的挑战是,由于中国的军事建设,美国认为自己只能将计算能力作为其在亚洲保持军事优势的关键。因此,美国的战略是加倍发挥其在芯片供应链中的核心作用,并阻止中国进入这一场域。鉴于当前的地缘政治格局,这种动态很难改变。中国政府可能需要调整其外交和国防政策,才能帮助中国企业更顺利地融入世界。”

特里奥罗则认为:“美国的封控措施已经产生了一系列附带影响,未来可能会以意想不到的方式破坏全球半导体行业。……总之,半导体行业一直在以市场驱动的方式向前发展,资金、人员等在此过程中自动流向最优化的位置。这种动态在权力对抗下发生了根本性的变化。半导体行业正在努力调整和重组其供应链以维持摩尔定律,但前景似乎并不乐观。”

还有什么值得想想……

01

10 月 30 日,巴西的左翼前总统卢拉(50.9%)险胜右翼现任总统博尔索纳罗(49.1%)。卢拉现年 77 岁,是巴西历史上第一位工人出身的总统,曾于 2003 年至 2010 年间任职。卸任总统后,他卷入贪腐案,判刑 12 年,但在狱中度过 19 个月后被释放,判决也在之后撤销,不过这一事件始终存在争议。

如何理解巴西这些年的民主实践?《纽约书评》的两篇文章或可参考。一篇是美国记者文森特·贝文斯(Vincent Bevins)的《比博尔索纳罗更大》(Bigger than Bolsonaro),着重讲述了博尔索纳罗上台的背景。巴西在 1980 年代结束独裁统治后,到 2014 年选举前,很少有右翼人士,其注册的 32 个政党中,26 个的名字带有左翼符号。2014 年后,卢拉 2015 年陷入贪腐丑闻,总统迪尔玛·罗塞夫(卢拉的接班人)2016 年被弹劾,再到 2018 年,被称为“巴西特朗普”的博尔索纳罗当选,向右急转。

贝文斯通过评介巴西政治学者卡米拉·罗卡(Camila Rocha)的著作《少点马克思,多点米塞斯:巴西的新自由主义和新右翼》(Menos Marx, mais Mises: O Liberismo ea nova direita no Brasil),揭示右翼崛起的过程。贝文斯称,罗卡指出了两个群体的重要性,分别是自由市场智库和右翼在线社区。这些智库的名称有自由研究所、米塞斯研究所等,出现在 1980 年代和 21 世纪头十年之间,通常在美国有意识形态或财政支持者。在线社区则是社交媒体 Orkut、Facebook 等,常常围绕着巴西右翼思想家奥拉沃·德·卡瓦略(Olavo De Carvalho)开展。

这听起来和美国激进右翼崛起的过程类似,此前美国记者简·迈耶(Jane Mayer)就写过一本《金钱暗流》,揭露背后的富豪科赫家族。除了贝文斯这篇,美国记者拉里·罗特(Larry Rohter)在 2020 年评介了三部关于巴西的作品也值得留意。在这三部作品中,一部是为许多普通人熟悉、入围过奥斯卡的纪录片《民主的边缘》,但罗特认为,这部作品过于私人,太偏向卢拉方面,如果将它作为了解巴西过去十多年的历史,不是很可靠。

- 剧集《黑金高墙》(O Mecanismo)第二季(2019)海报

相比之下,虽是虚构剧集,但两季共 16 集的《黑金高墙》具有影射色彩,更能反映巴西现实,提供了对巴西贪腐和劳工党(卢拉和罗塞夫所属政党)倒台最有启发性的看法。他认为,这似乎是个更真实的事件版本。没有纯粹的好人,无论哪个政党名义上掌权,只有一个被建筑公司和银行家组成的腐败垄断联盟控制的国家。最后一部作品是英国知名左派学者佩里·安德森(本尼迪克特·安德森的弟弟)的著作《巴西裂开》(Brazil Apart: 1964-2019),罗特在评论中指出了他的洞见,以及偏见。

02

10 月 26 日是伊朗女孩玛莎·阿米尼(Mahsa Amini)逝世第 40 天(伊斯兰教哀悼期的结束日),大批抗争者聚集在阿米尼的坟墓前,高喊“生命、自由、女性”等口号,其他多地也爆发抗议活动。5 天后,伊朗当局称,将对德黑兰约 1000 名示威者公开审判。另据人权组织统计,9 月中旬以来,伊朗约有 300 名示威者丧生,超过 1.4 万人被捕。

上期,我们提过一些对这场抗议的反应和看法。一个月后,随着事态发展,更多观点涌现。比如伊朗裔美国作家、《在德黑兰读<洛丽塔>》作者阿扎尔·纳菲西(Azar Nafisi)在《卫报》撰文称,她知道有许多虚假的曙光,比如十年前的阿拉伯之春,但伊朗发生的两件事让她意识到,无论结果如何,这次是个转折点。第一件事是伊朗人民,尤其女性和年轻人,已经发现自己的力量,并决定使用它;第二件事是伊朗当局发现自己失败,不再是处于强势的情况下使用暴力。他们很害怕,剩下的就只有枪了。

“今天的年轻示威者给我留下深刻印象,与我这代人不同,他们没有党派化的意识形态,而是在说:‘我们想要生命、自由、正派的生活’,寻求团结。对伊朗女性而言,这场运动事关生死存亡。她们说:‘我们再也不能容忍这种强加给我们的行为’。这是这个政权无法获胜的原因。他们可以摧毁政治组织,但能拿成千上万走上街头、拒绝戴头巾的人怎么办?把他们都关监狱或者杀了吗?幸好没有。这些年轻女性很了不起……揭穿了伊斯兰共和国主宰伊朗传统和文化的神话。”纳菲西写道。

伊朗裔美国学者阿塞夫·巴亚特(Asef Bayat)则在接受伊朗《信报》(اعتماد)的采访中提到:“夺回生活是一个强大的概念。每个阿拉伯革命者都会背,突尼斯诗人阿卜杜拉·卡西姆·沙比(Abu al-Qasim al-Shabbi)那首著名的诗反应了这个概念的深度:‘如果有一天,人民要求生活,那么命运将不得不回应。’在这次起义中,夺回生活变成一个普遍要求。我们看到,从人民主体性的角度来看,一种‘集体伤痛’和一个集体要求被创造出来了——形形色色的社会群体不但感受、分享它,也为它而行动。随着‘人民’的出现,起义看起来在一定程度上进入革命阶段。”

03

在去年的年终文化笔记中,我们记录了 2021 年 2 月缅甸军事政变后,大批诗人抗议,但被关进监狱或直接杀害。差不多一年过去,缅甸军政府的镇压更加无情,但反抗仍在继续。据《纽约时报》,政变两周后,军政府在刑法中增设条款,将发表“引起恐惧”或传播“虚假消息”的文字定为犯罪。随后,该国许多知名媒体被吊销执照,数百名记者逃离,140 多名记者被捕。

但是,仍有一批年轻人“以笔为枪”,争取言论自由,地下独立文学杂志 Oway 就是其中之一。这本刊物最初因反对英国殖民由仰光大学学生会创办于 1936 年。现在,成员大多二三十岁,其中有名记者年仅 15 岁,主编也只有 22 岁。“通过新闻工作,我确信我可以代表无声者并为他们发声。现在,我想写下一切所见所闻,因为在这个国家,一切都不公平正义。”这名 15 岁的年轻女孩说。

04

10 月 1 日是物理学家杨振宁 100 岁生日,学术杂志《二十一世纪》推出“祝贺杨振宁先生百岁华诞”专题。专题共 11 篇文章,既有回忆与杨振宁的相识与交往,比如徐立之的《我认识的杨振宁先生》,陈越光、尹捷的《物格无止境,理运有常时——我们所认识的杨振宁先生》,也有金耀基、刘青峰、金观涛讲述《二十一世纪》与杨振宁的渊源,等等。值得一提的是,这些回忆文章不是单纯的故事,更记录了杨振宁对中国发展和世界前景的不少看法,而一些作者还表达了自己对相关问题的思考。

比如金耀基称,杨振宁谈到近年来中美关系的恶化,有些无奈。他对美国“过度的个人主义”很不以为然,认为美国国力已是螺旋式下降,“军工复合体”影响太大了。对于美国在科技上与中国脱钩,他表示短期中国应可应对,但长远就会受到影响。相比之下,87 岁的金耀基希望并相信,中国在建构新文明的过程中,将会把民主(重个体的自主性与人之自由与尊严)纳入到新文明的价值体系中。二十一世纪肯定会见证中国从古典农业文明转型为现代工业文明的历史大业。

除了回忆文章,一些作者是写专题论文致贺,比如许倬云的《1840 年以来的中国与美国》、翁松燃的《中美关系前瞻》、刘遵义的《中国经济展望》、陈方正的《想象未来——人类文明往何处去?》,各有特色。

05

照例记录新冠疫情。新疆、西藏、青海、甘肃、河南、广东、山西、内蒙古等地疫情升级,悲剧也不断重新上演,比如兰州三岁儿童死亡、呼和浩特女子坠亡、保定男子持刀冲卡买奶粉、郑州富士康工人徒步返乡、西宁老人因无流食吃饿死、乌鲁木齐尿毒症患者因无法透析去世、广州近三天转运隔离城中村居民 3 万余人,等等。

在国务院联防联控机制新闻发布会上,国家疾控局监督一司二级巡视员妥佳称,他们对于近期群众投诉进行梳理,主要发现三方面问题:一是对来自于低风险地区人员采取强制、劝返、隔离等限制措施,黑龙江省大庆市、山西省太原市这类投诉较多;二是随意将限制出行的范围由中高风险地区扩大到其他地区,山西省运城市、河南省郑州市这类投诉较多;三是随意扩大采取隔离管控措施的风险人群范围,广东省深圳市这类投诉较多。

另外也发现,除了违反“九不准”规定之外,一些地方处置疫情存在简单化、一刀切、层层加码等新的表现形式。一是隔离场所收费,比如贵州省毕节市、四川省南充市;二是随意静默、封城代替管控,如河南省郑州市。此外,舆情监测发现个别地区以赋码弹窗的形式限制人员出行。

从 9 月到 10 月,顾某的北京健康宝始终处于“弹窗 3”状态,导致其无法进京。期间,他多次在“北京 12345”提交申诉解除弹窗,无果,也未收到任何依据。因此,顾某向法院对北京市人民政府等提起行政诉讼,希望判处被告限制原告进京行为违法,解除弹窗。早在 5 月,北京市司法局就受理过首例因健康宝弹窗引发的行政复议案件,以调解告终;四川大学法学院教授陈界融向国家卫健委提交了一份《履行法定职责申请书》,希望依法解除自 2020 年以来在全国范围内实施的非典型肺炎预防、控制措施。

06

我们之前关注过的三件事有了更新。一是美国法官阻止企鹅兰登书屋收购西蒙与舒斯特,称会减少竞争;鲁西迪的经纪人称,8 月的袭击事件导致鲁西迪一只眼睛失明,一只手失去行动能力,但最重要的是,他活下来了;伦敦高等法院判定安娜·帕斯捷尔纳克起诉拉娜·普雷斯科特抄袭案败诉,称两本书完全不同。

除此之外,还有几条文化新闻可以一看。柯林斯词典公布 2022 年度词汇是 permacrisis,该词由 permanent 和 crisis 组合而成,意为“长久危机”。词典方认为这简明总结了 2022 年是多么糟糕;华裔好莱坞明星黄柳霜(Anna May Wong,1905—1961)成为首位登上美国硬币的亚裔。美国铸币局称,选择黄柳霜是因为她为亚裔美国演员争取更多角色,而且她一生中克服了重重挑战与阻碍。

德国杜塞尔多夫 K20 博物馆举办展览“蒙德里安的进化”,策展人宣称,蒙德里安 1941 年的作品《纽约城一号》自 1945 年首次公开展出以来,一直被倒置悬挂,也就是被挂反了 77 年;70 岁的坂本龙一宣布 2022 年 12 月 11 日将面向全球举办一场钢琴独奏会。因患咽喉癌和直肠癌,他说,“或许这也是我最后一次以这种形式进行演奏”。

美国最高法院开始审理哈佛大学与北卡罗来纳大学招生歧视案。案件原告为非营利组织“学生公平入学”(Students for Fair Admissions),它们 2014 年提出诉讼,称哈佛与北卡具有种族意识的招生政策歧视了符合入学条件的亚裔美国人。所谓“具有种族意识的招生政策”,是指根据“平权法案”,美国高校会确保少数族裔在学生中有充分占比。而在实践过程中,许多非裔和拉丁裔美国人受益于此政策入学。

《纽约时报》报道,“最高法院九名大法官中的六名保守派成员对‘多样性’一词提出质疑,称大学招生是‘一场零和游戏’,给予一个群体优势必然会损害其他群体的利益,但另外三名自由派法官为‘平权法案’进行了有力辩护”。多样性和种族偏好是这场争论的焦点,也是美国社会最为关注的几个议题。美最高法将于 2023 年 3 月发布裁决结果,很可能会引来一场舆论战争,甚至社会行动。

07

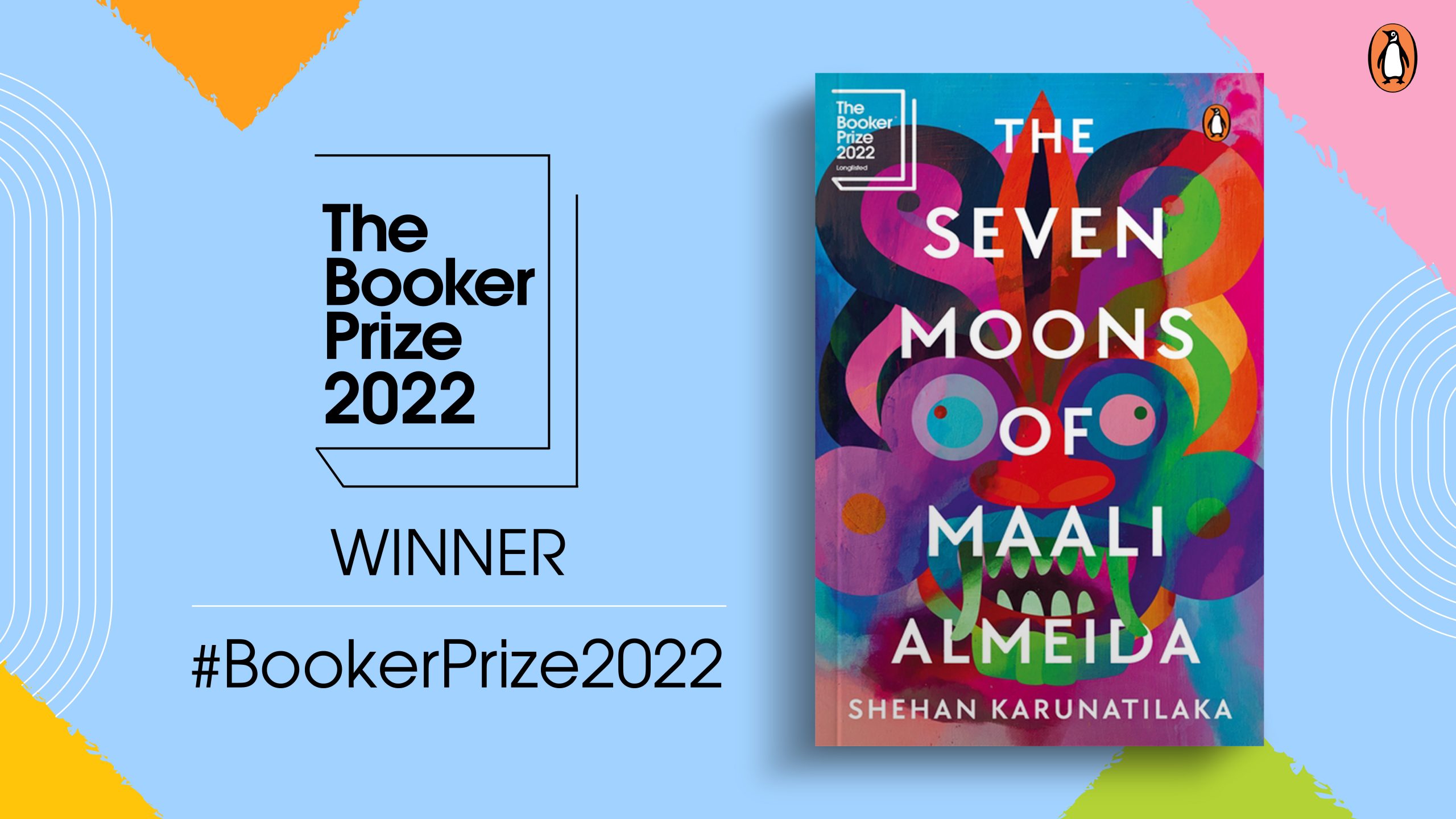

- 2022 年布克奖获奖作品《马里·阿尔梅达的七个月亮》

几个奖项结果可以关注。斯里兰卡作家谢汉·卡鲁纳蒂拉卡(Shehan Karunatilaka)凭借小说《马里·阿尔梅达的七个月亮》(The Seven Moons of Maali Almeida)获得布克奖,该小说设置背景是 1989 年的斯里兰卡内战;法国作家布里吉特·吉罗(Brigitte Girau)凭借小说《活得快》(Vivre Vite)获得龚古尔文学奖,该小说是一部关于丈夫去世,留下年幼儿子的自传体作品;

马华作家张贵兴获得纽曼华语文学奖,被认为“融合东西方的文学美学和叙事风格”,其作品《野猪渡河》《赛莲之歌》《猴杯》有简体中文版;诗人哈里·约瑟芬·贾尔斯(Harry Josephine Giles)以苏格兰奥克尼方言和英语为平行世界书写的诗体小说《深轮奥克尼》(Deep Wheel Orcadia)获得亚瑟·C·克拉克奖,该奖代表英国年度最佳科幻小说。

08

几部英文新书可以留意。在出版《编年史》后 18 年,鲍勃·迪伦推出新作《现代歌曲哲学》(The Philosophy of Modern Song),展现他对音乐和人类的思考;迪伦之外,另一重要音乐人,U2 主唱波诺也出版了回忆录《投降:40 首歌,一个故事》(Surrender: 40 Songs, One Story);继《癌症传》《基因传》之后,悉达多·穆克吉写了新书《细胞传》(The Song of the Cell: An Exploration of Medicine and the New Human);美国作家乔治·桑德斯出版小说集《解放日》(Liberation Day),他于 2017 年获布克奖的作品《林肯在中阴界》(Lincoln in the Bardo)最为有名,中文译稿当年就已完成,但至今仍未见出版。

09

10 月 13 日,李叔同(弘一法师)逝世 80 周年,他在书画、音乐、金石、佛学等领域均有贡献,并在抗战等历史大变动时以生命实践典范;10 月 24 日,历史学者张荫麟逝世 80 周年,他著有《中国史纲》,被梁启超称为“天才”,但 37 岁就因病早逝;11 月 1 日,诗人埃兹拉·庞德逝世 50 周年,他早年以意象派诗歌著名,自称“儒者”,后期转向法西斯主义,被美国以叛国罪逮捕,但通过装精神病人,躲过审判,在精神病院待了 12 年;11 月 16 日是作家若泽·萨拉马戈诞辰百年,他是第一位获诺奖的葡语作家,1990 年代的代表作《失明症漫记》在新冠时代屡次被人提及。

10

10 月 9 日,思想家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour,1947—2022)逝世,他以行动者网络、重置现代性、拉式盖娅理论等闻名;10 月 17 日,出版家卡门·卡利尔(Carmen Callil,1938—2022)逝世,她创办了女性主义出版社 Virago Press(拉丁语中的’女战士’),出版阿特伍德等女作家的作品,改变男性主导的英国文学经典;10 月 21 日,考古学家石兴邦(1923—2022)逝世,他被看作中国史前考古奠基人,曾主持发掘半坡遗址;

10 月 25 日,学者迈克·戴维斯(Mike Davis,1946—2022)逝世,他批判性思考城市、文化和社会发展,著有《水晶之城 : 窥探洛杉矶的未来》《布满贫民窟的星球》等;10 月 29 日,最后一位南侨机工蒋印生(1927—2022)逝世,南侨机工是抗战期间,从南洋回国参加运输工作的华侨,为保障滇缅公路做出贡献;10 月 31 日,历史学者周绍明(Joseph P. McDermott,1945—2022)逝世,他专研中国社会经济史,著有《华南新乡村秩序的形成》(The Making of a New Rural Order in South China)等。

你现在也可以通过邮件订阅小鸟文学的 newsletter。

题图来自 fabio on Unsplash